Funktionelle Hirnnetzwerke nach einem Schlaganfall

Autor:

Prof. Radek Ptak

Abteilung für Neurorehabilitation

Universitätsspital Genf

Medizinische Fakultät

Universität Genf

E-Mail: radek.ptak@hcuge.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Aktuelle Untersuchungen funktioneller Konnektivität definieren die Beziehung zwischen Hirnstruktur und kognitiven Funktionen neu. Es zeigt sich, dass fokale Hirnläsionen weitgehende Auswirkungen auf entfernte Hirngebiete haben, welche Teil intra- oder interhemisphärischer Netzwerke sind.

Keypoints

-

Schlaganfälle verringern funktionelle Konnektivität sowohl von Gebieten innerhalb derselben Hemisphäre als auch zwischen den Hemisphären.

-

Interhemisphärische funktionale Verbindungen korrelieren mit Leistungen in kognitiven Testverfahren.

-

Untersuchungen funktioneller Konnektivität zeigen, dass kognitive Funktionen ihren Ursprung in dynamischen und anpassungsfähigen Netzwerken haben.

Welche Beziehung besteht zwischen Anatomie und Funktion?

Trotz jahrzehntelanger Forschung ist der Zusammenhang zwischen Hirnanatomie und kognitiver Funktion nach wie vor schwer charakterisierbar, zumal er sich je nach Hirnareal und untersuchter Funktion zu unterscheiden scheint. Ergebnisse funktioneller Bildgebung (zumeist mit Magnetresonanztomografie, MRT) und moderner Läsionsmethoden haben uns allmählich von der Vorstellung eines starren, linearen Zusammenhangs zwischen Struktur und Funktion weggeführt. Eine starre Beziehung würde bestehen, wenn eine Hirnfunktion einem (und nur diesem) Hirnareal zugeordnet werden könnte (es handelt sich hierbei um eine sogenannte Eins-zu-eins-Beziehung). Auch klassische Hirnareale wie das Broca-Areal oder das sogenannte «Gesichtsareal» im rechten fusiformen Gyrus spielen viel komplexere Rollen als ursprünglich gedacht. So ist Ersteres nicht nur für Phonologie, Syntax und generell expressive Sprache zuständig, sondern auch für Handlungsplanung und -verständnis. Letzteres wiederum wird nicht nur durch Gesichter aktiviert, sondern auch durch andere visuelle Kategorien. Wie sich immer wieder herausstellt, entspricht eine «Viele zu viele»-Beziehung der Funktionsweise des Gehirns am besten: Mehrere Hirnareale sind am Entstehen mehrerer kognitiver Funktionen beteiligt. Deshalb versucht moderne Hirnforschung die Funktionsweise von Netzwerken zu untersuchen, anstatt sich auf einzelne, isolierte Hirnareale zu konzentrieren. Neben dem Prinzip der verteilten Verarbeitung von Information gibt es dabei ein zweites wichtiges Prinzip zu beachten. Funktionelle Netzwerke bestehen aus Gebieten (auch Knoten genannt), die eine mehr oder weniger zentrale Rolle spielen. Sogenannte «Hubs» zeichnen sich durch die Bündelung sehr vieler bilateraler Verbindungen aus. Zudem kommunizieren sie bevorzugt mit Hubs, die oft entfernt sind und anderen Netzwerken angehören. Hubs sind eher wenig spezialisiert und werden durch sehr unterschiedliche kognitive (oder sogar motorische und sensorische) Aufgaben aktiviert, was eher auf eine supramodale Kontrollfunktion hinweist. Kognitive Funktionen können deshalb nicht einzelnen Regionen zugeordnet werden, sondern entstehen durch die jeweilige Konfiguration oder das dynamische Zusammenspiel zwischen Hubs und anderen Knotenpunkten. Aus dieser Perspektive kann auf ein Gehirn geschlossen werden, das sehr dynamisch und anpassungsfähig ist, was im Gegensatz zum etwas statischen Bild von Hirnfunktionen steht, das uns Läsionsmethoden übermitteln.

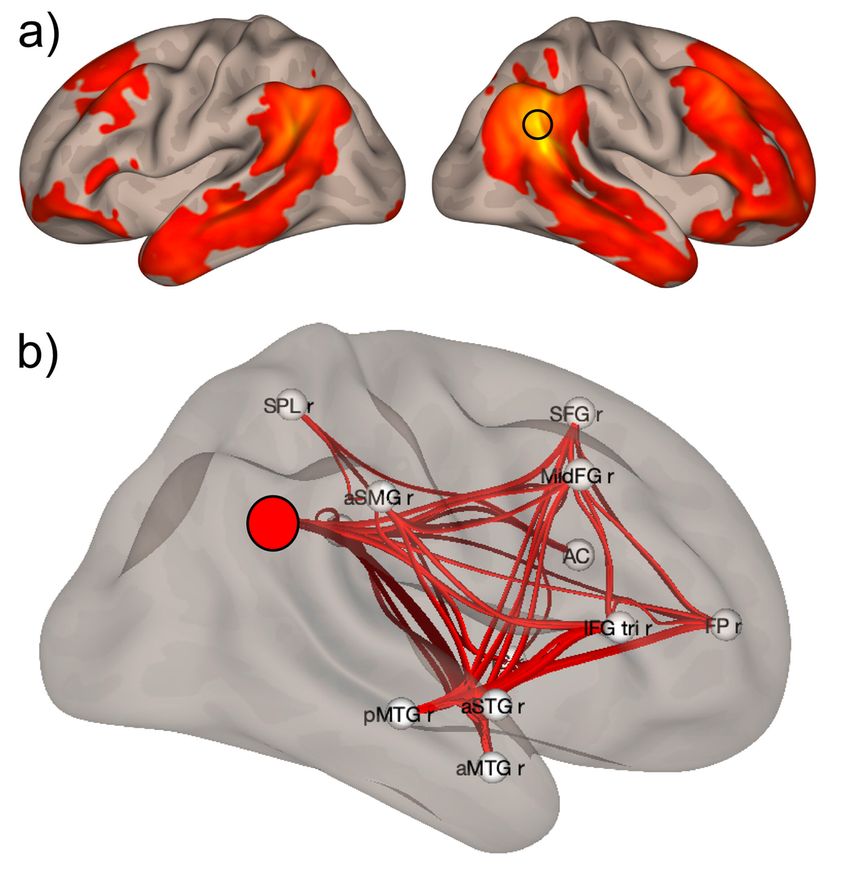

Funktionelle Konnektivität

Die beschriebenen Prinzipien der Funktionsweise von Netzwerken wurden in erster Linie aus Untersuchungen bei Gesunden abgeleitet. Ähnliche Untersuchungen erlauben es uns, neue Erkenntnisse über den Einfluss fokaler Läsionen zu gewinnen. Der methodische Ansatz ist es dabei, funktionelle Konnektivität im Ruhezustand zu messen (Abb. 1).Im Grunde geht es dabei darum, lokal gemessene Fluktuationen des Blutflusses (beim MRT) oder elektrischer Potenziale (beim Elektroenzephalogramm) zwischen verschiedenen Hirnregionen zu korrelieren oder mit Regressionsmethoden zu untersuchen. Ruhezustand heisst hier, dass ohne jegliche kognitive Aufgabe bei geöffneten oder geschlossenen Augen mehrere Minuten Daten registriert werden. Positive Konnektivität wird angenommen, wenn der Korrelationskoeffizient zwischen Fluktuationen in Gebiet A und B positiv ist. Es liegt keine Konnektivität vor, wenn der Koeffizient gegen null neigt, und negative Konnektivität ist vorhanden, wenn die zwei Hirngebiete antikorreliert sind. Obwohl es uns an präzisem Wissen über die genaue Bedeutung dieser Korrelationen fehlt (z.B. ist die Beziehung zwischen Fluktuationen des Blutflusses und neuronaler Aktivität noch weitgehend unbekannt), wird davon ausgegangen, dass erhöhte Konnektivität ein Ausdruck neuronaler Zusammenarbeit ist. Dementsprechend ist Antikorrelation ein Zeichen dafür, dass eine Region stumm, gehemmt oder invers aktiv im Vergleich zu einer Kontrollregion ist.

Abb. 1: Funktionelle Konnektivität im gesunden Gehirn, gemessen zwischen dem rechten angulären Gyrus und dem Rest des Gehirns. a) Darstellung aller signifikanten kortikalen Verbindungen. b) Darstellung der signifikanten Knotenpunkte

Konnektivität identifiziert funktionelle Interaktionen

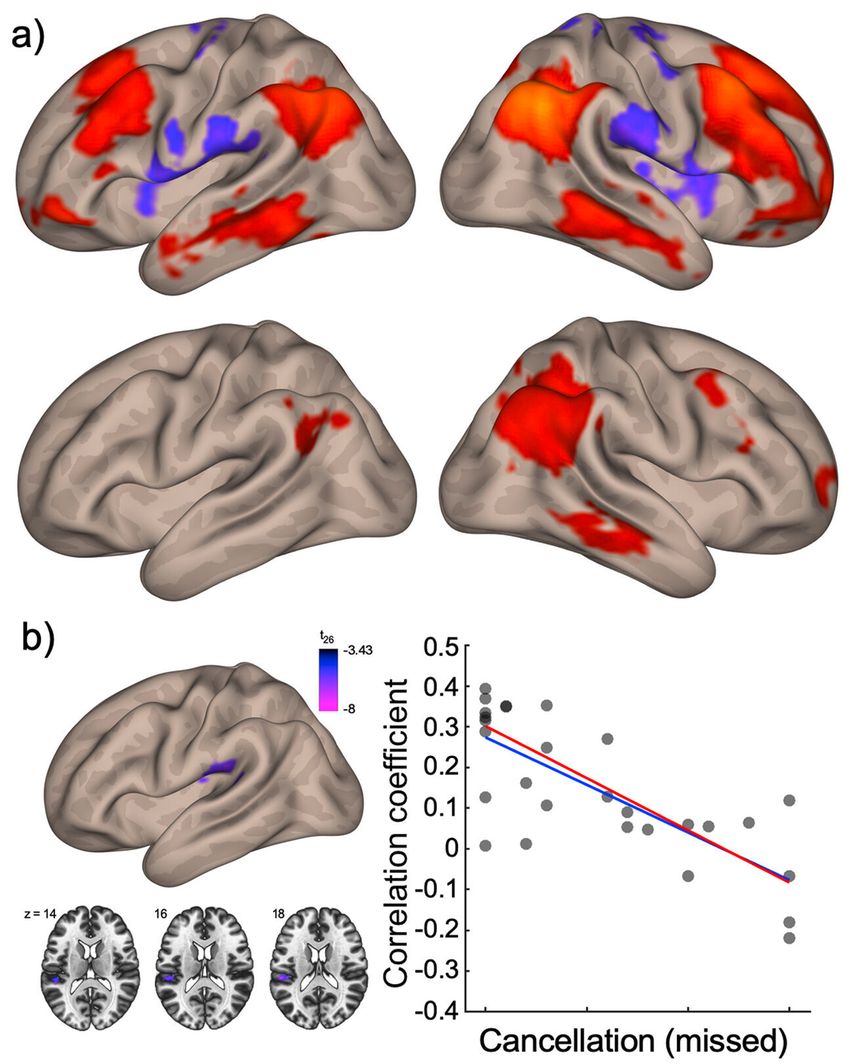

Es wurde seit Langem vermutet, dass ein Hirninfarkt nicht nur lokal das ischämische Gebiet betrifft, sondern auch periläsionales Gewebe beeinflusst und mittels Diaschisis Auswirkungen auf entfernte Hirngebiete hat. Ob solche entfernten Einflüsse tatsächlich bestehen, konnte aber erst durch Messungen funktioneller Konnektivität nachgewiesen werden. Im gesunden Hirn zeigen alle untersuchten lokalen Areale weitgehende funktionelle Verbindungen sowohl mit nahen und entfernten Regionen derselben Hemisphäre als auch mit homologen Arealen der anderen Hemisphäre. Nach einem fokalen Infarkt können zwar immer noch Verbindungen zu angrenzenden Arealen gemessen werden (Abb. 2). Die Konnektivität zu weiter entfernten intrahemisphärischen Gebieten ist hingegen stark vermindert, und interhemisphärische Verbindungen sind sogar weitgehend abwesend. Diese generelle Abnahme funktioneller Konnektivität betrifft nicht nur direkt von der Läsion betroffene Regionen, sondern auch vollkommen intakte Areale.

Diese Ergebnisse wurden gewonnen, indem Konnektivität als Korrelation zwischen einem Hirnareal und dem Rest des Hirns berechnet wurde. Messungen von Konnektivität können aber auch dazu dienen, die Leistung in einer kognitiven Aufgabe vorauszusagen. Dazu wird die Korrelation zwischen einem Hirnareal und dem Rest des Hirns zusätzlich mit der kognitiven Leistung der Probandengruppe korreliert, die ausserhalb des Tomografen untersucht worden ist. Es handelt sich also um eine Korrelation, die zusätzlich mit einem kognitiven Testmass korreliert wird. Dies erlaubt es, Hirnregionen zu identifizieren, deren Zusammenarbeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer kognitiven Funktion beiträgt.

Als Beispiel können hier visuell-räumliche Defizite genannt werden. Eine fokale Schädigung der rechten Gehirnhälfte kann zu einer Vielzahl von Defiziten führen, die häufig den Bereich der räumlichen Wahrnehmung betreffen. Häufig sind dabei Leistungen in visuellen Suchaufgaben, Linienhalbierung, Aufmerksamkeitsverlagerung oder beim Lesen von Wörtern oder Sätzen betroffen. Neueste Untersuchungen zeigen, dass die Ausprägung dieser unterschiedlichen Defizite bei einzelnen Patienten mit der Intaktheit verschiedener funktioneller Verbindungen zusammenhängt. So sagt funktionelle Konnektivität zwischen dem rechten und linken supramarginalen Gyrus die Anzahl an Auslassungen in einer visuellen Suchaufgabe voraus (Abb. 2). Bei der Linienhalbierung sind es Verbindungen zwischen dem rechten fusiformen Gyrus und dem linken posterioren parietalen Kortex, welche Testleistungen voraussagen, beim Lesen ist es die Konnektivität zwischen dem rechten okzipitalen und dem linken inferioren temporalen Kortex.

Abb. 2: a) Kortikale Konnektivität des rechten angulären Gyrus bei Gesunden (oben) und Patienten nach rechtshemisphärischem Insult (unten). Positiv korrelierte Hirnregionen sind in rötlichen Farben angegeben, negativ korrelierte Areale in violetter Farbe. b) Funktionelle Konnektivität zwischen dem rechten und linken supramarginalen Gyrus ist ein signifikanter Prädiktor von Auslassern in einer Suchaufgabe. Die Korrelation ist negativ, was bedeutet, dass eine geringe Konnektivität mit einer erhöhten Anzahl an Auslassern einhergeht

Konnektivität als Zeichen von Zusammenarbeit

Diese Ergebnisse zeigen uns, dass die hirnweiten Auswirkungen zerebraler Infarkte neu konzipiert werden müssen. Erstens kann eine lokale kortikale oder subkortikale Schädigung weitreichende Auswirkungen auf funktionelle Interaktionen zwischen relativ weit entfernten Hirnregionen haben. Interhemisphärische Interaktionen und Netzwerkanpassungen sind dabei besonders von fokalen Läsionen betroffen, was darauf hinweist, dass eine einseitige Läsion die Zusammenarbeit zwischen beiden Hirnhälften beeinflussen kann. Zweitens ist diese interhemisphärische Zusammenarbeit auch wichtig für einzelne kognitive Aufgaben. Drittens sind für unterschiedliche Aufgaben, auch wenn es sich dabei um denselben kognitiven Bereich (wie räumliche Kognition) handelt, jeweils unterschiedliche interhemisphärische Verbindungen von Bedeutung. Diese Ergebnisse bieten eine mögliche Lösung für Kontroversen über die Anatomie von Verhaltenssymptomen nach einem Schlaganfall. Insbesondere zeigen sie den Beitrag von erhaltenem rechtshemisphärischem Kortex und von Bereichen der nicht geschädigten linken Hemisphäre zu kognitiven Defiziten wie der räumlichen Lesestörung oder visuellen Suchdefiziten. Die Untersuchung von Hirnkonnektivität erlaubt es uns auch, das generelle Verhältnis zwischen Anatomie und Funktion neu zu definieren und die Idee eines linearen Zusammenhangs zwischen einem Hirngebiet und einer Funktion definitiv hinter uns zu lassen.

Literatur:

1 Baldassarre A et al.: Dissociated functional connectivity profiles for motor and attention deficits in acute right hemisphere stroke. Brain 2016; 139: 2024-38 2 Carter AR et al.: Resting interhemispheric functional magnetic resonance imaging connectivity predicts performance after stroke. Ann Neurol 2010; 67: 365-75 3 Ptak R et al.: Discrete patterns of cross-hemispheric functional connectivity underlie impairments of spatial cognition after stroke. Journal of Neuroscience 2020; 40: 6638-48 4 Ptak R et al.: From action to cognition: Neural reuse, network theory and the emergence of higher cognitive functions. Brain Sciences 2021; 11: 1652 5 Ptak R, Pedrazzini E: Insular cortex mediates attentional capture by behaviorally relevant stimuli after damage to the right temporoparietal junction. Cerebral Cortex 2021; 31: 4245-58 6 Siegel JS et al.: Disruptions of network connectivity predict impairment in multiple behavioral domains after stroke. Proc Natl Acad Sci U S A 2016; 113: E4367-76

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel

Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...