Fehler in der Epileptologie

Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg<br> E-Mail: <a href="mailto:t.mayer@kleinwachau.de">t.mayer@kleinwachau.de</a>

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ein Fehler beinhaltet einen unerwünschten Unterschied zwischen beobachteten, gemessenen oder berechneten Zuständen oder Vorgängen einerseits und wahren, festgelegten oder theoretisch korrekten Zuständen oder Vorgängen andererseits. Das Institute of Medicine (IOM) definiert Fehler als «Versagen eines Plans oder Nutzung eines falschen Plans zum Erreichen eines Zieles».1 Man unterscheidet Fehler nach ihrer Ursache oder nach dem Ereignis ihres Eintretens, aber auch nach dem Fehlerverhalten.

Ein grober Behandlungsfehler wird von der Rechtsprechung angenommen, wenn: […] der Arzt eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstossen und einen Fehler begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf.1 Interessanterweise werden Fehler in der Epileptologie selten gemeldet. Durch die neue Definition der Epilepsie, die die Diagnose Epilepsie schon nach dem Anfall ermöglicht, sind viele schwierige Entscheidungen getroffen worden.1, 3

Fall 1

Ein 16-jähriger Schüler habe sich im Anschluss an eine Präsentation wieder gesetzt, sei seitlich vom Stuhl gefallen, mit dem Kopf auf die Tischplatte aufgeschlagen, habe am Boden liegend gezittert, Nasenbluten, Schädelprellung, angeblich «tonisch gekrampft». Nach dem Anfall sei er beim Eintreffen der Notärzte noch nicht reorientiert gewesen.

Akut-Diagnostik: Labor, MRT und EEG unauffällig, Behandlungsbeginn ohne Hinweis für beginnende Epilepsie mit Levetiracetam. Patient kam zu uns zur Zweitmeinung einen Monat später: Absetzen von Levetiracetam unter Monitoring-Bedingungen (7d), erneutes MRT, antineuronale Antikörper, Liquor, alles unauffällig. Patient wollte das Medikament nicht weiter einnehmen und wurde ohne Medikation entlassen. Er verstarb 3 Monate später unbemerkt nachts, keine Obduktion. Die Klage der Eltern führte zu einem neurologischen und kardiologischen Gutachten (angeblich geringe Auffälligkeiten im Aufnahme-EKG), beide Gutachter sprachen die Behandler von Fehlern frei. Man hätte einen sogenannten SUDEP («sudden unexpected death with epilepsy») vermuten können, was aber die Diagnose Epilepsie voraussetzt, diese hat der Junge aber nicht gehabt. Die Eltern bleiben in Trauer über den Tod ihres einzigen, adoptierten Jungen zurück. Dennoch ist es auch möglich, dass der junge Mann selbst mit Medikation gestorben wäre, solche Fälle sind bekannt.

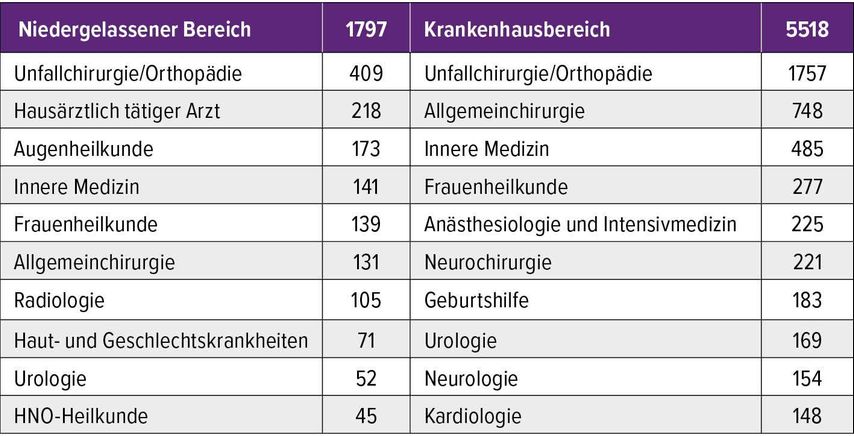

Die Bundesärztekammer in Deutschland sammelt zentral Patientenvorwürfe und analysiert Fehler, allerdings nur die, die bekannt gemacht werden.2 2019 gab es 6412 Sachentscheidungen bei einer Gesamtzahl von 11565 Vorwürfen.2 Es ist zu vermuten dass es wesentlich mehr Fehler gibt, die nie gemeldet werden oder nie an die Öffentlichkeit geraten.3

Die häufigsten Patientenvorwürfe im Jahr 20192

In Deutschland beklagten Patienten 2019 in folgenden Bereichen Fehler:

-

Therapie operativ, n=2988

-

Diagnostik, bildgebende Verfahren, n=1031

-

Diagnostik, Anamnese/Untersuchung, n=831

-

Indikation, n=714

-

Therapie, Pharmaka, n=678

-

Aufklärung, Risiko, n=629

-

Therapie, postoperative Massnahmen, n=571

-

Diagnostik, Labor/Zusatzuntersuchungen, n=472

-

Therapie, konservativ, n=403

Therapie postoperativ, Infektion, n=262

Schaut man sich die Fachgebiete genauer an, findet man gerade Neurologie und Psychiatrie unter ferner liefen, das spiegelt sich in Deutschland auch in den Gebühren zur Haftpflichtversicherung von ärztlichen Fehlern wider. Schaut man sich die häufigsten Fehler an, so sind die Gesamtzahlen eher klein, aber es überrascht dennoch, dass Anamnese und Untersuchung an 2. Stelle der häufigsten Fehler stehen, Nr. 4 und 5 dann die Therapie.

Faktoren für diese Fehler2

-

Mangelnde «Fehlerkultur». Behandlungsfehler wurden tabuisiert und als individuelles Versagen gebrandmarkt, statt sie zu analysieren und über Ursachen und Vermeidungsstrategien zu sprechen.

-

Verwechslungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei Medikamenten mit ähnlichem Namen und/oder ähnlicher Verpackung, Rechts-links-Verwechslungen, Verwechseln von Patienten

-

Kommunikationsfehler zwischen den Behandelnden

-

Arbeitsbelastung

Unklarheit über Verantwortlichkeiten

Alleine das Diskutieren und Offenlegen der Fehler im ärztlichen Kollegium reduziert die Fehlerquote nachweislich.4 Dabei geht es nicht um die Schuld eines Einzelnen, sondern um das alltägliche, oft mit Fehlern besetzte Handeln. Es zeugt von sehr viel mehr Grösse, Fehler offenzulegen, sie bekannt zu geben, sich zu entschuldigen, als zu verheimlichen.4 In der Epileptologie gibt es Fehler, die gut übertragbar auf andere Fachgebiete sind.

Typische Fehler in der Epileptologie6–8

-

Die Diagnose Epilepsie stimmt nicht.

-

Die symptomatische Ursache eines Anfalls wird unzureichend behandelt.

-

Eine ungeeignete Substanz wurde gewählt (falsche Syndrom-Diagnose).

-

Die Dosis wurde zu niedrig gewählt bzw. der Dosierungsspielraum nicht ausgeschöpft.

-

Zu rasche Aufdosierung verursacht zu viele Nebenwirkungen.

-

Zu viele Einzeldosen wurden gewählt, dies reduziert die Compliance.

-

Ärztliche Dokumentation ist unzureichend, eine ausreichende Medikamentenanamnese wurde nicht erhoben.

-

Die Patientenführung war unzureichend, Behandlungsziele wurden nicht vereinbart, die Patientenmotivierung vernachlässigt, Hintergrundmotivationen nicht erkannt.

-

Fehlbewertung von Zusatzbefunden, insbesondere EEG und MRT

-

Adhärenzprobleme, die weder erfragt (Fremdanamnese) noch gemessen wurden

Fehleinschätzung von Serumspiegel: Der Normwert eines Medikamentes beim Gesunden ist 0, bei Betroffenen gibt es Zahlenwerte >0, die hoch oder niedrig sein können, relevant sind Verträglichkeit und Wirksamkeit.

Exemplarisch für einen diagnostischen Fehler soll der folgende skizziert sein, weil das Besondere an dem Fehler war, dass er erst nach 38 Jahren korrigiert wurde, dieser Patient hat nachher keinerlei juristische Schritte unternommen.

Fall 2

Herr H. berichtet, seit etwa dem 5. LJ unter Epilepsie zu leiden. Anfallssemiologie stets gleich mit Vorgefühl: Über 30sec anhaltend hoher Ton, dann nehme er, kurz bevor er das Bewusstsein verliere, im Gesichtsfeld ein «Griseln» wahr, «wie Sterne». Beim Erwachen höre er zunächst die ihn umgebenden Stimmen. Bis er erfasse, dass er «einen Anfall hatte», vergehe mindestens eine Minute. Er fühle sich sehr schwach und sei müde, könne sich daher zu Beginn nicht verbal verständigen, obwohl er das Gesagte inhaltlich verstehe. Ihm sei übel. Laut Lebensgefährtin mache er sich stets bemerkbar. Er falle um wie ein Baum, sei steif, Zuckungen an allen Extremitäten, dabei keine Lateralisierung, keine oralen Automatismen. Postiktal langsame Reorientierung. Kein postiktales Defizit, Einnässen. Kein Zungenbiss, keine postiktalen Cephalgien. Nach Anfällen Schmerzen in Waden und Schulter. Er sei nach den Anfällen sehr müde, erschlagen, brauche Stunden bis zur Erholung.

Auftreten: sporadisch, max. bis zu 1x/Jahr, meist aus dem Stehen heraus, nie aus dem Schlaf, keine klaren Auslöser, eher in Ruhe, letzter Anfall am 26.11.2018.

Familienanamnese: Sohn mit Klinefelter-Syndrom (keine Fieberkrämpfe, keine Epilepsie). Schwester habe im etwa 10. Lebensjahr Zustände mit plötzlichem Starren und Areagibilität gehabt («Absencen»). Dies habe sich «verwachsen».

Antiepileptika-Anamnese: Primidon, Carbamazepin, Valproat, Lamotrigin, Levetiracetam in unterschiedlichen Kombinationen und alle Substanzen hoch dosiert. Im Notfall Tavor.

Antiepileptische Medikation bei Aufnahme: Lamotrigin 250mg/d, Levetiracetam 200mg/d.

Eigenanamnese: Schwangerschaft, Geburt und frühkindliche Entwicklung, soweit bekannt, normal. Keine Fieberkrämpfe. 9/1993 Fahrradunfall mit Schädel-Hirn-Trauma (nicht anfallsbedingt), Epiduralhämatom rechts, Anosmie rechts, Z.n. operativ gedecktem Duradefekt der Keilbeinhöhle. Anfallssemiologie nach dem Schädel-Hirn-Trauma unverändert.

Soziales: feste Lebenspartnerin, ein gemeinsamer Sohn (16 Jahre alt). Als Bürokaufmann tätig. GdB 50%. Kein Kfz-Führerschein wegen «Epilepsie». Hobbys: Fahrrad fahren.

Voraufenthalte/Vorbefunde: Ambulante EEGs immer normal ohne epilepsietypische EEG-Veränderungen. MRT Schädel altersentsprechend unauffällig.

Ruhe-EKG: LT, bradykarder SR, HF 43/min, normale PQ- und QTc-Zeit, kompletter RSB, S-Persistenz bis V6.

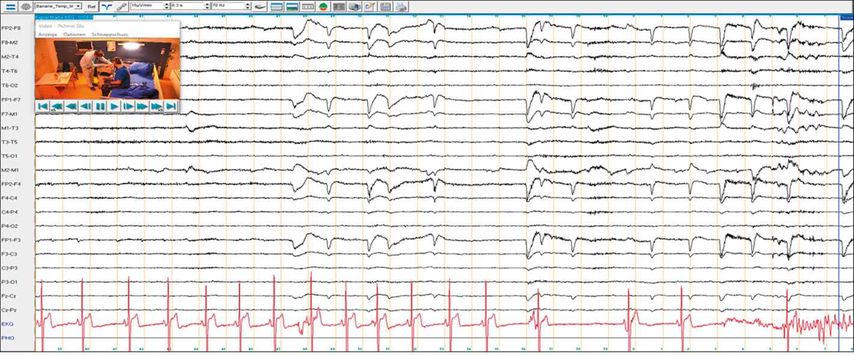

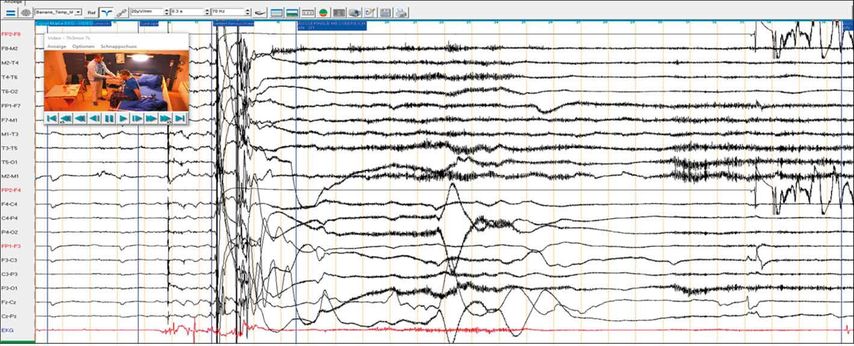

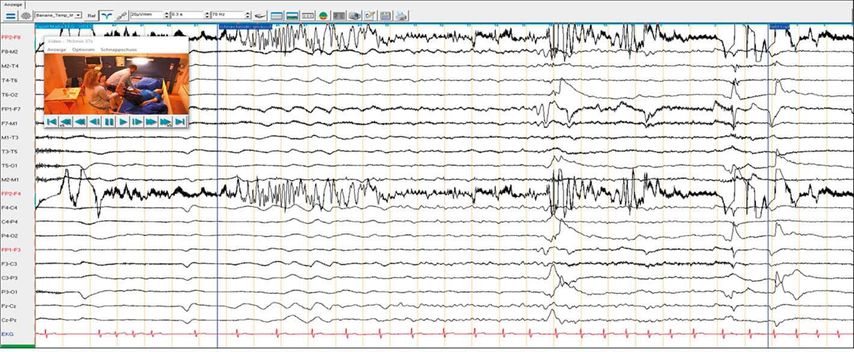

Kontinuierliches Video-EEG-Monitoring 04.02.–05.02.2020: Schlafstadien 1–4, REM, schlafspezifische Elemente z.T. mit asymmetrischer Feldausprägung (Amplitudenerhöhung) rechts frontal, am ehesten bei Knochenlücke. Keine klaren pathologischen Verlangsamungen. Keine Registrierung von epilepsietypischen Potenzialen, subklinischen Anfallsmustern oder Anfällen. Im begleitenden EKG-Kanal: bradykarder Sinusrhythmus (asymptomatisch). 3 typisch habituell eingeordnete klinische Ereignisse, neurokardiogene konvulsive Synkopen mit Asystolien, im EEG fanden sich keine epilepsietypischen Potentiale (ETP), kein Herd, keine Anfallsmuster.

Da der Patient die Synkopen als habituelle Anfälle erkannte, bislang aber nie mehr als einen Anfall pro Tag erlitt, wurde er ins Herzzentrum Dresden verlegt, alle Befunde, Videos und Kurven wurden elektronisch mitgegeben. Nach 3 Tagen wurde der Patient rückverlegt, ohne Medikation oder Schrittmacher, mit der Bestätigung unserer Diagnose von neurokardiogenen Synkopen. Aus diesem Fall lernt man, dass man seine Diagnosen ausschliesslich unter Kenntnis der Ereignisse stellen darf, Beschreibungen sind unscharf und oft ungenau. Dieser Patient hat nicht nur 38 Jahre umsonst Medikation eingenommen, sondern auch sozial alle Nachteile erlitten, die man mit der Diagnose Epilepsie erhalten kann.

Die Diagnostik der Epilepsien ist fehleranfällig. In bestimmten Zuweisungszentren könnten bis zu rund ein Drittel der Epilepsiediagnosen falsch sein. Das berichtet die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung (DGKN). Eine Ursache der vielen Fehldiagnosen sehen Epilepsiezentren und die Experten der DGKN in mangelhaften Kenntnissen der Elektroenzephalografie(EEG)-Veränderungen und der ungenügenden Erfahrung mit EEG-Auswertungen. Das EEG misst Hirnströme und zeichnet sie grafisch auf. Die Stromkurven geben Aufschluss über die Aktivität im Gehirn.

Die Kenntnis von Normvarianten und eindeutig epilepsietypischen Potenzialen ist ungenügend. Interessanterweise betrifft das Akutkliniken mehr als niedergelassene Neurologen.9

Abb. 2: EEG in der Synkope, die Bradykardie geht in eine Asystolie über, der Patient fällt ins Bett, das EEG ist flach und spannungsarm

Abb. 3: EEG am Ende der Synkope, die Asystolie geht über in eine Tachykardie, im EEG nun einige sehr langsame Wellen und Artefakte, der Patient zeigt generalisierte Myoklonien

Wichtig für Diagnose und Therapie der Epilepsie8

-

War das Indexereignis sicher epileptisch (Fremdanamnese, Handy-Video)?

-

Ist das EEG sicher pathologisch im Sinne einer Epilepsie?

-

Welche Ätiologie hatte das Ereignis: Beginn einer Epilepsie, einmaliger Anfall oder akut symptomatischer Anfall?

-

Bei Anfallsrezidiven nach Ersteinstellung: Stimmt die Diagnose, wurden die Medikamente eingenommen?

-

Zweitmeinung einholen bei unsicherer diagnostischer Einschätzung beim Epilepsie-Spezialisten.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel

Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...