Arbeitsunfähigkeit in der Schwangerschaft

Autoren:

Alain Vuissoz, lic.iur.

Dr.med. Samuel Iff

FMH Arbeitsmedizin und FMH Public Health

Stv. Ressortleiter ABWG

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Bern

E-Mail: samuel.iff@seco.admin.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

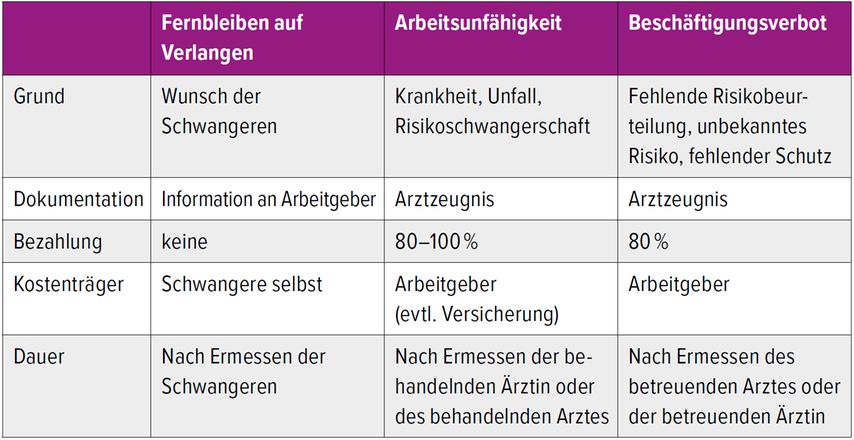

Absenzen in der Schwangerschaft können unterschiedlicher Natur sein. Während bei Krankheit oder Unfall das Gesetz die Möglichkeit eines ärztlichen Zeugnisses für Arbeitsunfähigkeit vorsieht, gibt es bei der Schwangeren noch zusätzlich das Beschäftigungsverbot oder das Fernbleiben auf Verlangen. Im folgenden Artikel sollen die Unterschiede und die Pflichten der betreuenden Ärztin bzw. des betreuenden Arztes hervorgehoben werden.

Arbeitsunfähigkeitszeugnis

Das Arbeitsunfähigkeitszeugnis wird durch eine Ärztin oder einen Arzt ausgestellt, wenn eine Krankheit oder ein Unfall vorliegt. Es ist eine durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Diese Arbeitsunfähigkeit beinhaltet formell die Ursache (Krankheit oder Unfall), den Grad der Arbeitsunfähigkeit (teilweise oder vollständig) und deren voraussichtliche Dauer. Die Lohnfortzahlung wird durch den Arbeitgeber, die Krankentaggeld- oder Unfallversicherung sichergestellt.

Beschäftigungsverbot

Das Beschäftigungsverbot hingegen betrifft die Unvereinbarkeit zwischen der durchzuführenden Tätigkeit oder dem Arbeitsplatz und dem Gesundheitszustand der Arbeitnehmerin. Diese Unvereinbarkeit bedeutet, dass sich die Arbeitnehmerin einem schweren Risiko für sich selbst und oder für das Ungeborene aussetzt. Das Beschäftigungsverbot ist spezifisch für einen Arbeitsplatz bzw. für eine Tätigkeit, es ist in der Regel vorübergehend und kann von Bedingungen abhängig sein (z.B. vom Umsetzen von Schutzmassnahmen). Ein Beschäftigungsverbot ist kein Urteil über die Kompetenzen der Frau. Sie ist im Grunde gesund, doch ihre Gesundheit und die des Kindes werden durch den Arbeitsplatz gefährdet. Im Gegensatz zu einer Arbeitsunfähigkeit liegt hier weder eine Erkrankung der Schwangeren noch des Ungeborenen vor. Vielmehr besteht ein Risiko am Arbeitsplatz, das eine Gefährdung darstellt. Solange das Beschäftigungsverbot bestehen bleibt, ist der Arbeitgeber zu einer Lohnfortzahlung von mindestens 80% verpflichtet, die nicht durch die Taggeldversicherung gedeckt ist. Wenn der Arbeitgeber aber eine gleichwertige Ersatzarbeit anbieten kann, die weder gefährlich noch beschwerlich ist, kann die schwangere Frau weiterhin arbeiten.

Fernbleiben auf Verlangen

Gemäss Arbeitsgesetz (ArG) kann jede Schwangere nach Mitteilung an den Arbeitgeber der Arbeit fernbleiben. Im Gegensatz zur Arbeitsunfähigkeit und zum Beschäftigungsverbot hat der Arbeitgeber für die Zeit während des Fernbleibens keinen Lohn zu bezahlen. Er kann dies auf freiwilliger Basis tun, eine Verpflichtung aber besteht nicht.

Bedingungen für Beschäftigungsverbot

Das Beschäftigungsverbot muss ausgesprochen werden, wenn keine oder eine ungenügende Risikobeurteilung vorliegt, die Schutzmassnahmen nicht umgesetzt, nicht eingehalten oder nicht genügend wirksam sind bzw. andere Hinweise auf eine Gefährdung vorliegen.

Die Verantwortung der Ärztin bzw. des Arztes liegt bei der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnamen am Arbeitsplatz im Rahmen der Untersuchung der schwangeren Frau. Dabei werden neben der Untersuchung selbst drei Elemente berücksichtigt: Die Anamnese der Frau und deren Schilderung der Situation am Arbeitsplatz, die Dokumente, welche der Arbeitgeber der Frau mitgegeben hat (z.B. Risikobeurteilung) sowie weitere Informationen, die in Rückfrage mit dem Arbeitgeber für die Beurteilung relevant sind. Trotz dieser eingehenden Prüfung bleibt der Arbeitgeber für den Schutz am Arbeitsplatz zuständig.

Informationsmaterial:

Unter www.seco.admin.ch/mutterschutz , Rubrik «Fachspezialisten», findet man:

• die Broschüre „Leitfaden für gynäkologisch tätige Ärztinnen und Ärzte“ mit allen Informationen im Detail;

• die Checkliste «Mutterschutz am Arbeitsplatz»;

• eine Übersichtstafel für Mutterschutz und Schutzmassnahmen;

• Vorlage für ein ärztliches Zeugnis für schwangere Frauen und stillende Mütter für den Entscheid bzw. das Beschäftigungsverbot.

Verantwortung

Die Verantwortung für den Schutz der Schwangeren am Arbeitsplatz liegt beim Arbeitgeber. Ebenso kann die Aufgabe einer Risikobeurteilung nicht auf die Ärztin bzw. den Arzt übertragen werden. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber schwangere Frauen und stillende Mütter so beschäftigen und ihre Arbeitsbedingungen so gestalten muss, dass ihre Gesundheit und die Gesundheit des Kindes nicht beeinträchtigt werden. Hervorzuheben ist, dass der Arbeitgeber strafrechtlich belangt werden kann, wenn er den Vorschriften über den Sonderschutz der Arbeitnehmerinnen vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.

Jeder Betrieb muss eine Gefährdungsermittlung vornehmen, um festzustellen, ob es allfällige Schutzmassnahmen braucht.Von einer Risikobeurteilung kann nur dann abgesehen werden, wenn im Anschluss an die Gefährdungsermittlung sichergestellt wird, dass Schwangere oder Stillende keine gefährlichen oder beschwerlichen Arbeiten ausüben. Voraussetzung dafür ist, dass die Frauen vorgängig dahingehend instruiert werden, dass sie sich frühzeitig beim Arbeitgeber melden sollen und deswegen keine negativen Konsequenzen befürchten müssen.

Im Arbeitsgesetz und dessen Verordnungen sind verschiedene Bestimmungen zum Schutz der Schwangeren und Stillenden festgelegt. Diese kann man grob einteilen in allgemeine Schutzmassnahmen und Schutzmassnamen, die abhängig sind von der Präsenz von sogenannten gefährlichen oder beschwerlichen Arbeiten (GOBA). Die allgemeinen Schutzmassnahmen gelten unabhängig von den Bedingungen am Arbeitsplatz und sind in jedem Fall einzuhalten.

Für gewisse Gefährdungen am Arbeitsplatz sind die allgemeinen Schutzmassnahmen im Gesetz vorgegeben. So darf eine Schwangere nicht über die vereinbarte ordentliche Dauer der täglichen Arbeit hinaus beschäftigt werden, jedoch keinesfalls über neun Stunden hinaus. Ebenfalls nicht beschäftigt werden darf sie im Akkord oder in taktgebundener Arbeit, in Räumlichkeiten mit Überdruck oder sauerstoffreduzierter Atmosphäre und in den acht Wochen vor der Niederkunft zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. In den acht Wochen nach der Niederkunft gilt ein absolutes Arbeitsverbot. In all diesen Fällen braucht es kein Beschäftigungsverbot, sondern einen Hinweis auf die geltenden Gesetze oder eine Meldung bzw. Anzeige beim Arbeitsinspektorat wegen Verdachts auf Verletzung der Mutterschutzbestimmungen.

Zu den GOBA gehören das Bewegen schwerer Lasten von Hand, Bewegungen und Körperhaltungen, die zu vorzeitiger Ermüdung führen, Arbeiten, die mit Einwirkungen wie Stössen, Erschütterungen oder Vibrationen verbunden sind, Arbeiten bei Kälte, Hitze oder bei Nässe; Arbeiten unter Einwirkung schädlicher Strahlen oder unter Lärm; Arbeiten unter Einwirkung schädlicher Stoffe oder Mikroorganismen sowie Arbeiten in Arbeitszeitsystemen, die erfahrungsgemäss zu einer starken Belastung führen. Hier ist immer eine Risikobeurteilung durch eine kompetente Fachperson notwendig.

Stehende bzw. gehende Arbeiten werden vom Gesetz besonders erwähnt und Schutzmassnamen sind ab dem vierten Schwangerschaftsmonat einzuhalten: Ruhezeit von 12 Stunden und 10 Minuten Zusatzpause alle 2 Stunden. Ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat sind stehende und gehende Tätigkeiten auf maximal vier Stunden pro Tag zu beschränken. Wenn der Schwangeren keine gleichwertige sitzende Ersatzarbeit zugewiesen werden kann, muss der Arbeitgeber die Schwangere nach Hause schicken und 80% des Lohnes bezahlen, wobei hervorzuheben ist, dass dies nicht die Taggeldversicherung übernimmt.

Auch gibt es Einschränkungen bei Nacht- und Schichtarbeit. Frauen dürfen während der gesamten Schwangerschaft und danach während der Stillzeit keine Nacht- und Schichtarbeit leisten, wenn diese mit gefährlichen oder beschwerlichen Arbeiten verbunden sind oder wenn ein besonders gesundheitsbelastendes Schichtsystem vorliegt. Als besonders gesundheitsbelastend gelten Schichtsysteme, die mit einer regelmässigen Rückwärtsrotation verbunden sind (Nacht-, Spät-, Frühschicht), oder solche mit mehr als drei hintereinander liegenden Nachtschichten.

Vorsorgeprinzip

In fast allen Fällen, in denen eine Unsicherheit über den korrekten Schutz von Schwangeren oder Stillenden vorliegt, gilt das Vorsorgeprinzip. Die betreuende Ärztin bzw. der betreuende Arzt stellt ein Beschäftigungsverbot aus, bis die Schutzmassnahmen umgesetzt und wirksam sind. Sollten hier Unklarheiten oder Konflikte auftreten, ist das kantonale Arbeitsinspektorat möglichst schnell einzuschalten. Es ist die dafür zuständige Behörde.

Es ist nicht die Aufgabe der betreuenden Ärztin bzw. des betreuenden Arztes:

-

die Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz sicherzustellen. Dafür ist der Arbeitgeber zuständig. Im Zweifelsfall ist ein Beschäftigungsverbot auszusprechen.

-

die Risiken am Arbeitsplatz zu beurteilen, eine Risikobeurteilung zu erstellen oder Schutzmassnahmen für diese Risiken festzulegen. Dafür ist der Arbeitgeber verantwortlich, der hierzu eine fachlich kompetente Person beauftragt.

-

auf Sonderwünsche des Arbeitgebers, der Arbeitnehmerin oder ihrer Familie einzugehen.

-

die Rolle des kantonalen Arbeitsinspektorats oder des Gerichts zu übernehmen.

Literatur:

bei den Verfassern