Unklare Wesensveränderung und Aphasie

Autorin:

Dr. med. univ. Doris Schuller-Götzburg

Assistenzärztin für Neurologie

Universitätsklinik für Neurologie

Standort Neuromed Campus

Kepler Universitätsklinikum GmbH

Neuromed Campus

Linz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Opportunistische Infektionen sind seltene Komplikationen einer immunmodulatorischen Therapie. Dieser Fall soll zusätzlich zur interessanten Erstpräsentation auch die Schwierigkeiten in der Diagnostik und der Behandlung solcher Erkrankungen aufzeigen. Das Akutmanagement solcher Erkrankungen ist meistens durch Leitlinien oder Expertenkonsensus festgelegt. Es bleibt jedoch in der postakuten Nachbehandlungsphase unklar, wie man bezüglich einer antiinfektiven Sekundärprophylaxe bei Patient:innen mit immunmodulatorischen Therapien umgehen und wie die weitere Immunsuppression nach einem Akutereignis adaptiert werden sollte.

Fallpräsentation

Eine 52-jährige, türkischstämmige Frau stellte sich in unserer neurologischen Akutambulanz wegen akut einsetzender Sprachstörungen vor. Ihre Angehörigen berichteten zudem über zunehmende Kopfschmerzen und Persönlichkeitsveränderungen, die sich im Laufe der letzten 2 Wochen allmählich entwickelten. Insbesondere sei ihnen eine psychomotorische Verlangsamung aufgefallen und eine Zurückgezogenheit, welche sehr untypisch für die Patientin wäre. Im neurologischen Status zeigte sich die Patientin psychomotorisch verlangsamt, mit einer gemischten, vorwiegend expressiven Aphasie, einer mittelgradigen Hemiparese links, einer Hemiataxie links sowie mit positiven Pyramidenzeichen links. An Vorerkrankungen bestand unter anderem eine seit 23 Jahre bekannte schwerwiegende Takayasu-Arteriitis, weshalb die Patientin mit Mycophenolatmofetil (MMF) 3g Tagesdosis und Infliximab 5mg/kg alle 4 Wochen unter immunmodulatorischer Therapie stand, wobei die letzte Gabe vor 4 Wochen erfolgte.

Vor 13 Jahren wurde bei der Patientin Brustkrebs diagnostiziert, wobei bei der letzten Nachuntersuchung keine Anzeichen eines Rezidivs bestanden. Drei Monate vor der jetzigen Vorstellung hatte die Patientin eine infektiöse Retinitis zunächst am rechten, später auch am linken Auge entwickelt. Da eine CMV-Retinitis (Cytomegalievirus-Retinitis) vermutet wurde, wurde eine Therapie mit Ganciclovir und Aciclovir etabliert.

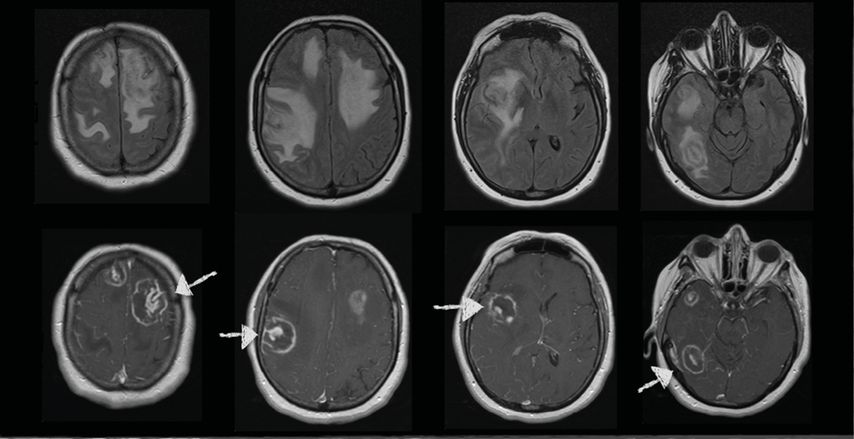

Die Patientin wurde zur weiteren Abklärung stationär aufgenommen. Im Akutsetting wurde eine cMRT (zerebrale Magnetresonanztomografie) durchgeführt, welche insgesamt acht Abszessformationen mit einem Durchmesser von bis zu 42mm zeigte. Diese wiesen eine randständige, ringförmige sowie eine exzentrische, intraläsionelle Kontrastmittelaufnahme auf (sog. „eccentric target sign“; Abb. 1). Zusätzlich zeigten diese Läsionen ausgedehnte Perifokalödeme mit einem Mittellinienshift (MLS) von bis zu 6mm.

Abb. 1: Akut durchgeführte zerebrale MRT unserer Patientin. In der ersten Reihe sieht man von kranial nach kaudal in axialer Schichtung die FLAIR-gewichteten Sequenzen, in denen sich hauptsächlich die ausgeprägten multilokulären Perifokalödeme darstellen lassen. Die untere Reihe zeigt kontrastmittelgestützte T1-gewichtete Sequenzen, welche die für die Toxoplasmose typische randständige und intraläsionelle, exzentrische KM-Aufnahme darstellen lassen (s. weiße Pfeile)

Aufgrund dieser typischen bildgebenden Konstellation wurde der hochgradige Verdacht auf eine zerebrale Toxoplasmose im Rahmen einer Reaktivierung gestellt. Die Patientin berichtete nämlich, dass während einer früheren Schwangerschaft eine positive T.-gondii-Serologie festgestellt worden war. Die Patientin erhielt daraufhin als antiparasitäres Therapieregime Pyrimethamin 50mg täglich (mit einer „loading dose“ von 100mg), ein Sulfadiazin 1000mg, viermal täglich, sowie Leucovorin 15mg täglich, um das Risiko einer Neutropenie beziehungsweise einer Myelosuppression zu minimieren. Bis zum Ausschluss anderer Infektionserkrankungen erhielt die Patientin auch eine antibakterielle Therapie mit Ceftriaxon 2g (zweimal täglich) sowie dreimal täglich Aciclovir körpergewichtsadaptiert zur antiviralen Abschirmung. Zur Therapie des Hirnödems wurde Dexamethason 10mg pro Tag für 10 Tage verabreicht, die immunsuppressive Therapie mit MMF und Infliximab wurde umgehend pausiert.

WeiterführendeUntersuchungen

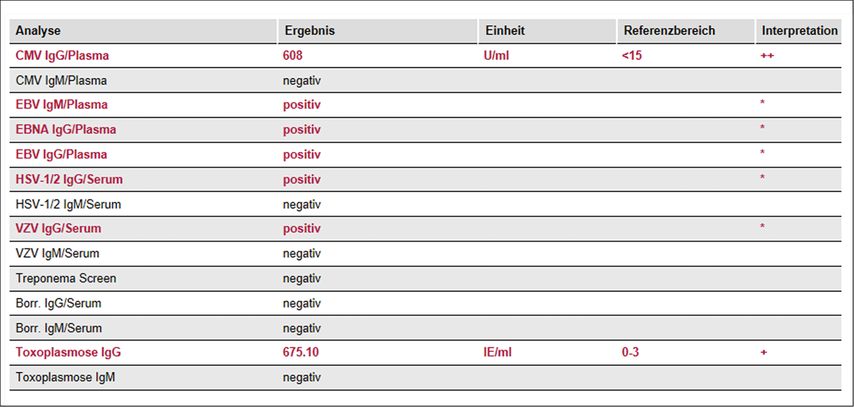

Im Serum zeigten sich die Toxoplasma-gondii-IgG positiv, während sich die IgM-AK negativ zeigten, was eine akute Toxoplasmose unwahrscheinlich machte. Die HIV-Serologie zeigte sich negativ (weitere Befunde in Abb. 2).

Abb. 2: Antikörper-Diagnostik aus EDTA-Serum der Patientin. Die Toxoplasmose-IgG-AK zeigten sich positiv, während die IgM-AK negativ waren. Dies spricht gegen eine neue bzw. akute Toxoplasmose. Diverse virale Erreger der Herpesviridae-Familie zeigten eine IgG-Positivität

Aufgrund des ausgeprägten MLS konnte keine Liquorpunktion durchgeführt werden, allerdings wurde zur Sicherung der Diagnose eine Hirnbiopsie durchgeführt. In der histopathologischen Aufarbeitung zeigten sich eine ausgedehnte Nekrose sowie eine lymphozytäre Vaskulitis. Die Immunfärbung und PCR für T. gondii zeigten sich positiv, was insgesamt die Verdachtsdiagnose einer ausgedehnten zerebralen Toxoplasmose bestätigte. Zum Ausschluss eines Malignoms oder systemischer Infektionsherde wurden eine Computertomografie des Thorax und des Abdomens sowie ein 18-FDG-PET durchgeführt, hierbei zeigten sich keine nennenswerten Befunde.

Weiterer Verlauf

Die neurologischen Defizite besserten sich innerhalb der ersten drei Tage nach Beginn der antiinfektiven und antiödematösen Therapie deutlich. Anhaltend war jedoch eine periorale Hyp- bzw. Dysästhesie. Die bildgebende Kontrolluntersuchung 4 Wochen nach Onset zeigte eine fast vollständige Rückbildung des Hirnödems sowie eine leichte Verkleinerung der Läsion. Die antiparasitäre Therapie mit Pyrimethamin, Sulfadiazin und Leucovorin wurde für insgesamt 6 Wochen fortgesetzt, danach wurde die Therapie auf ein prophylaktisches Regime mit Sulfametrol/Trimethoprim 800/160mg einmal täglich umgestellt. Das intravenöse Dexamethason wurde auf ein orales Prednisolon, zunächst auf 25mg, anschließend auf 10mg täglich, reduziert. Bezüglich der bekannten Takayasu-Arteriitis stellte sich allerdings die Frage nach der weiteren immunmodulatorischen Therapie, wobei eine Änderung der bisherigen Medikation (MMF und Infliximab) in Betracht gezogen wurde. Eine Anti-IL-6-AK-Therapie erwies sich bei der Patientin jedoch als unwirksam, der Behandlungsversuch mit Baricitinib (ein Tyrosinkinase- bzw. Januskinase-Inhibitor), welcher aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit ausgewählt wurde und eine rasche Wiederherstellung der Immunfunktion ermöglichen würde, wurde aufgrund von Nebenwirkungen nicht vertragen. Daher wurde sechs Monate nach der Erstvorstellung wieder mit Infliximab in der ursprünglichen Dosierung begonnen. Eine Verlängerung der Dosierungsintervalle wurde nicht toleriert, Mycophenolatmofetil wurde jedoch dauerhaft abgesetzt.

Sechs Monate nach der Erstvorstellung entwickelte die Patientin fokale, nicht bewusste Anfälle mit Kloni der linken Gesichtshälfte. Eine anfallssupprimierende Medikation mit Lacosamid 200mg zweimal täglich wurde etabliert.

Die Patientin wird regelmäßig in unserer neurologischen Ambulanz nachkontrolliert und ist zurzeit anfallsfrei. In der letzten bildgebenden Kontrolle zeigte sich eine deutlich reduzierte Läsionsgröße mit mäßigem Perifokalödem. Bis heute, ein Jahr nach der Akutvorstellung, erhält sie weiterhin Sulfametrol/Trimethoprim, wobei die Dosierungsintervalle von Infliximab auf 6 Wochen ausgedehnt werden konnten. Als Residualsymptomatik blieben lediglich ein Kältegefühl perioral links sowie ein intermittierend auftretender Tremor der rechten oberen und unteren Extremität.

Factbox

Aktuell gibt es keine Leitlinien bzw. klaren Indikationsstellungen für eine antiinfektive Sekundärprophylaxe bei Patient:innen mit opportunistischen Infektionen und rheumatologischen Grunderkrankungen, die mit (starken) immunwirksamen Medikamenten therapiert werden, und auch keine klaren Empfehlungen für das weitere Vorgehen bezüglich der Gabe der immunmodulatorischen Therapie. Meistens wird eine Reduktion oder gar ein Absetzen der immunmodulierenden Therapie in der akuten Phase präferiert. Bezüglich der weiteren Immunsuppression in der postakuten bis chronischen Phase gibt es in der Literatur nur begrenzte, teils widersprüchliche Informationen. Insbesondere im Fall der zerebralen Toxoplasmose ist ein Wiederauftreten nach erfolgreicher Erstbehandlung nicht ausgeschlossen, da aktuell keine antiparasitären Mittel zur Verfügung stehen, welche die inaktiven Bradyzoiten-Zysten bekämpfen.

Quelle:

Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag der Autorin bei der ÖGN-Jahrestagung 2024.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues zur Diagnostik und Therapie bei akutem und episodischem Schwindel

Schwindel ist eines der häufigsten Leitsymptome sowohl auf der Notfallstation wie auch in der Praxis. Wegen der äusserst breiten Differenzialdiagnose, der oftmals transienten Natur der ...

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...