Infektionen nach Organtransplantation – Erkenntnisse aus der Schweizerischen Transplantationskohortenstudie

Autor:

Prof. Dr. med. Nicolas Müller

Leiter, Transplantationszentrum

Leitender Arzt

Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene

Universitätsspital Zürich

8091 Zürich

E-Mail: nicolas.mueller@usz.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Epidemiologie infektiöser Komplikationen nach Transplantation wurde nur sehr selten systematisch untersucht. Das ist erstaunlich, gehören Infektionen doch zu den häufigsten Komplikationen mit einer erheblichen Morbidität und Mortalität. Wieso ist das so?

Keypoints

-

Im Gegensatz zur erwarteten erhöhten Häufigkeit opportunistischer Infektionen überwiegen nach Transplantation eines soliden Organes Infekte mit typischen Erregern.

-

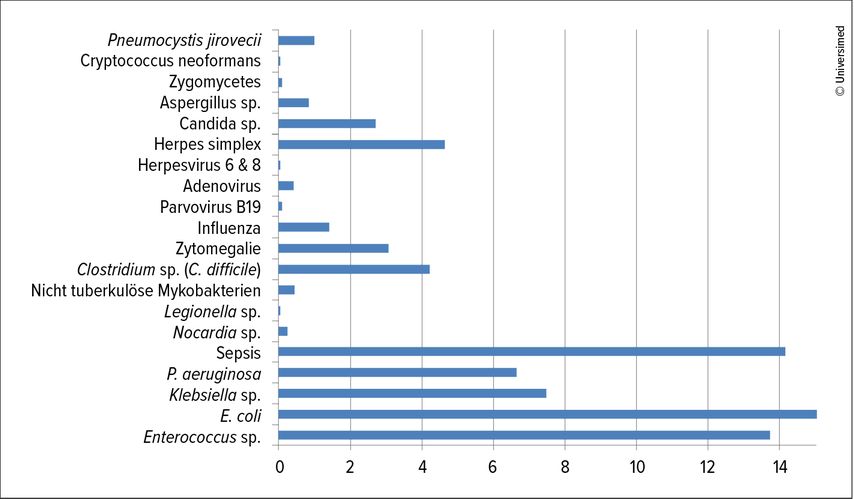

Die dominierende Erregergruppe im ersten Jahr post Transplantation sind Bakterien mit 62%, gefolgt von Viren mit 30% und Pilzen mit 8%.

-

Während die Prävention opportunistischer Infektionen erfolgreich ist, gibt es bei der Verbesserung der Prävention nosokomialer und typischer Infektionen ein erhebliches Potenzial.

Unser bisheriges Wissen beruhte einerseits auf der Auswertung randomisierter Studien und weniger Fallserien, andererseits auf der Erfahrung der ersten Pioniere im Bereich der Transplantationsinfektiologie, Jay Fishman und Robert Rubin. Beide haben massgeblich zum Konzept der drei distinkten Phasen nach Transplantation beigetragen: Die erste Phase mit nosokomialen Infektionen und frühen vom Spender übertragenen Pathogenen dauert circa 1 Monat. Danach folgt die Phase der stärksten Immunsuppression mit entsprechend vielen opportunistischen Infektionen. Diese dauert circa 6–12 Monate und ist auch abhängig vom Funktionieren des transplantierten Organes. Nun folgt, im Idealfall, die stabile Phase mit guter Organfunktion und Erhaltungsdosis der optimierten notwendigen Immunsuppression. Das Infektionsrisiko ist sicher noch erhöht, nähert sich aber demjenigen des Immunkompetenten an. In dieser Phase stehen ambulant erworbene Infektionen im Vordergrund.2

Seit den Pioniertagen in den 1970er-Jahren – damals wurden in erster Linie Nierentransplantationen vorgenommen – und den 1980er-Jahren – mit der Entdeckung des Cyclosporins folgte auch die Transplantation weiterer grosser viszeraler und thorakaler Organe wie Herz, Lunge, und Leber – hat sich ein grosser Wandel vollzogen. Auf der einen Seite konnte die Immunsuppression immer feiner eingestellt werden, und auf der anderen Seite wurden grosse Fortschritte im Verhindern von opportunistischen Infektionen erzielt. Die Zytomegalievirusinfektion war eine gefürchtete Komplikation, ebenso die Pneumonie mit Pneumocystis jirovecii (ehemals carinii). Beide Infektionen sind seltener geworden und können sehr gut verhindert werden. Die Empfänger hingegen wurden älter, ebenso die transplantierten Organe, und man wagt sich an komplexe Patienten mit erheblicher Immunisierung. In diesem Spannungsfeld wollten wir anhand von Daten aus der Schweizerischen Transplantationskohortenstudie STCS, die die Realität sehr gut und umfassend widerspiegeln, einen Überblick über die Infektionslast im ersten Jahr nach Transplantation erhalten. Alle Infektionsereignisse werden durch einen Transplantationsinfektiologen in einem der sechs Zentren erfasst, nach vorgängig festgelegten Definitionen. Damit konnte eine hohe Datenqualität gesichert werden. Im Folgenden werden einige Resultate dieser Analyse vorgestellt. Für eine detailliertere und vertiefte Analyse wird auf weitere Publikationen hingewiesen, die alle auf Daten der STCS beruhen.

Wie setzten sich die analysierten Patienten zusammen, und was sind deren Charakteristika?

Für diese Analyse wurden 2761 Empfänger mit mindestens 12 Monaten Follow-up erfasst: 213 Herz-, 1612 Nieren-, 73 Nieren/Pankreas-, 577 Leber- und 286 Lungenempfänger.3 Patienten mit seltenen oder Retransplantationen wurden nicht eingeschlossen. Bei 551 Empfängern trat kein klinisch relevanter Infekt auf. Als klinisch relevant wurden mikrobiologisch gesicherte Infektionen mit Bakterien sowie gesicherte und wahrscheinliche Infektionen mit Pilzen und Viren in die Analyse aufgenommen. Die antimikrobielle Prophylaxe unterschied sich erwartungsgemäss zwischen den transplantierten Organen und teilweise auch zwischen den Zentren. Eine antifungale Prophylaxe ist ausser nach Lungentransplantation sehr selten und wird bei weniger als 10% aller transplantierten Patienten eingesetzt. Antivirale Strategien halten sich die Waage, im ersten Monat sind circa 50% aller Patienten unter einer antiviralen Prophylaxe, die übrigen unter einer präemptiven Strategie. Ausnahme sind wiederum Patienten nach Lungentransplantation, die in über 90% eine antivirale pharmakologische Prophylaxe einnehmen. Fast alle Patienten nehmen Trimethoprim-Sulfamethoxazol ein, während der ersten 3−6 Monate, teilweise auch länger. Eine Induktionsimmunsuppression mit Basiliximab oder depletierenden Substanzen wie ATG (Antithymoglobulin) wird bei über 90% der Patienten eingesetzt, mit Ausnahme der Leberpatienten, hier sind es 60%. Die Erhaltungsimmunsuppression entspricht auch den Erwartungen: Ausser bei Leberpatienten und Nieren/Pankreasempfängern, die in nur 20% bzw. 30% Steroide einnehmen, sind es bei den anderen Organen 70% bis fast 100%, die zum Zeitpunkt 12 Monate Steroide verschrieben bekommen. Antimetabolite werden in 90% rezeptiert, Calcineurin-Inhibitoren in 80% bis fast 100% der Patienten, mit Ausnahme wiederum der Leberpatienten, bei denen der Anteil der Antimetabolite um die 60% liegt.

Wie sieht die Infektionslast im ersten Jahr aus?

Im ersten Jahr überwiegen bakterielle Infektionen mit 60%, und es stehen nicht die opportunistischen Exoten im Vordergrund, sondern typische Erreger wie Staphylococcus aureus, Streptokokken und Enterokokken, und auf der Gram-negativen Seite die Enterobakterien. Dies hat uns überrascht, hatten wir doch mehr die klassischen opportunistischen Erreger wie Nokardien, Legionellen und andere erwartet. Das Muster ist abhängig von der Art der transplantierten Organe. Zum Zeitpunkt der Erfassung waren die multiresistenten Erreger in der Minderzahl, diese Erreger sind nun zwar langsam, aber stetig am Steigen.

An zweiter Stelle folgen die viralen Infektionen, zuvorderst die Vertreter der Herpesvirus-Familie. Die Inzidenz ist abhängig von der gewählten Art der Prävention, schützt doch eine Prophylaxe mit Valganciclovir auch vor Herpes-simplex-1- und -2- sowie Varicella-zoster-Virusinfektion.4 An zweiter Stelle folgen die respiratorischen Viren, wobei hier die lungentransplantierten Personen besonders betroffen sind bzw. abgeklärt und diagnostiziert werden.5 Absolut gesehen sind gesicherte virale Infektionen aber deutlich seltener als Erkrankungen mit Bakterien.

Pilzinfektionen folgen an dritter Stelle, invasive Infektionen mit Hefepilzen sind am häufigsten, typischerweise postoperativ. Schimmelpilze sind deutlich seltener, in der Mehrzahl mit pulmonalem Fokus und mit hoher Morbidität und Mortalität verbunden.6

Die Lokalisation zeigt ein von der Art der Transplantation abhängiges und erwartetes Muster. Bei lungentransplantierten Personen überwiegt der pulmonale Fokus, nach Nierentransplantation die Harnwege, nach Lebertransplantation lokale Infektionen im Bereich der Gallenwege. Nicht alle Infektionen zeigen ein Maximum früh nach Transplantation, so gibt es nach Stopp der antiviralen Prophylaxe eine Häufung nach 3 oder 6 Monaten (sog. «late CMV infections»), Schimmelpilze sind eher gleichmässig über das Jahr verteilt. Das macht eine Vorhersage im Sinne von Phasen doch recht anspruchsvoll – auch bis weit ins erste Jahr werden Infektionen beobachtet.

Die Häufigkeit möglicherweise verhinderbarer Infektion lässt einen Rückschluss auf die praktische Umsetzung von präventiven Massnahmen zu. So fiel eine Häufung von Pneumocystis-jirovecii-Pneumonien auf. Diese konnten in einem bestimmten Zentrum lokalisiert werden, und die getroffenen Massnahmen haben zu einem praktischen Verschwinden geführt.7 Diese Analysen sind also nicht nur interessant im Hinblick auf die Frage, wo welche Massnahmen zur Prävention eingesetzt werden sollen, sondern dienen auch der Qualitätskontrolle.

Erkenntnisse

Das Spektrum der Infektionen nach Transplantation umfasst mit grosser Mehrheit Pathogene, die wir aus dem Spital- und Ambulanzalltag kennen. Opportunistische Infektionen sind selten, die präventiven Massnahmen scheinen erfolgreich zu sein. Die bakteriellen Infektionen dominieren mit typischen Vertretern, gefolgt von viralen Infektionen (Abb. 1). Die Lokalisation ist abhängig von der Art der Transplantation. Pilzinfektionen sind selten, trotz sehr zurückhaltender Prophylaxe.

Abb. 1: Häufigkeit ausgewählter Infektionen und Pathogene im 1. Jahr nach Transplantation, in % aller Episoden

Ausblick

Diese epidemiologische Übersicht ist die erste in ihrer Art. Sie umfasst (fast) alle Schweizer Patienten nach Transplantation eines soliden Organes, die Infektionsepisoden wurden prospektiv auf dem Boden detaillierter Definitionen von Experten erfasst. Sie stellt somit ein genaues Abbild der Realität dar und hilft so, Schwerpunkte der Forschung und Intervention zu definieren.

Sorge bereitet die Tatsache, dass überwiegend bakterielle Erreger im Vordergrund stehen. Dies stellt uns bei einer langsamen, aber deutlich zu beobachtenden Zunahme multiresistenter Erreger vor eine im Einzelfall sehr schwierige Aufgabe. Massahmen zur Prävention dieser Infektionen, aber auch allgemein zur Eindämmung der Verbreitung der Multiresistenz sind dringlich und wichtig.

Schweizerische Transplantationskohortenstudie

Die Schweizerische Transplantationskohortenstudie STCS, www.stcs.ch , schliesst seit Mai 2008 systematisch transplantierte Personen in der ganzen Schweiz ein.1 Ein minimaler Datensatz wird von Gesetzes wegen erhoben, in >95% willigen die Empfänger (aktuell >8700) in eine umfangreiche Datensammlung und Probensammlung im ersten Jahr ein. Diese Daten und Proben dienen der Erforschung verschiedenster Aspekte der Transplantation: Von der Analyse psychosozialer Faktoren bis zur Laborforschung gibt es über 200 in der Kohorte angesiedelte Projekte. Mit >100 Publikationen ist sie sehr erfolgreich und ein unverzichtbarer Teil der Transplantationsforschung in der Schweiz und international geworden.

Literatur:

1 Stampf S et al.: Cohort profile: The Swiss Transplant Cohort Study (STCS): A nationwide longitudinal cohort study of all solid organ recipients in Switzerland. BMJ Open 2021; 11: e051176 2 Fishman JA: Infection in solid-organ transplant recipients. N Engl J Med 2007; 357: 2601-14 3 van Delden C et al.: Burden and timeline of infectious diseases in the first year after solid organ transplantation in the Swiss Transplant Cohort Study. Clin Infect Dis 2020; 7: e159-69 4 Manuel O et al.: Impact of antiviral preventive strategies on the incidence and outcomes of cytomegalovirus disease in solid organ transplant recipients. Am J Transplant 2013; 13: 2402-10 5 Mombelli M et al.: Burden, epidemiology, and outcomes of microbiologically confirmed respiratory viral infections in solid organ transplant recipients: a nationwide, multi-season prospective cohort study. Am J Transplant 2021; 21: 1789-1800 6 Neofytos D et al.: Epidemiology, risk factors and outcomes of invasive aspergillosis in solid organ transplant recipients in the Swiss Transplant Cohort Study. Transpl Infect Dis 2018; 20: e12898 7 Neofytos D et al.: Pneumocystis jirovecii pneumonia in solid organ transplant recipients: a descriptive analysis for the Swiss Transplant Cohort. Transpl Infect Dis 2018; 20: e12984

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen

Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...

Einblicke in die aktuelle Forschung

Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen gaben an ihrem Jahreskongress 2024 in Basel spannende Einblicke in ihre aktuelle Forschung. Wir stellen Ihnen hier einige dieser Arbeiten vor.

Spannende Fälle

Neben ihren Forschungsergebnissen stellten Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen am Jahreskongress 2024 in Basel auch einige spannende und lehrreiche Fälle vor. Wir präsentieren Ihnen ...