Stürze bei älteren Menschen – potenziell fatal, aber auch vermeidbar

Autor:

Dr. med. Gregor Freystätter

Universitäre Klinik für Altersmedizin

Stadtspital Zürich Triemli

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Stürze bei älteren Menschen sind häufig und mit schwerwiegenden Folgen assoziiert, werden aber oft aufgrund von Schamgefühl und kognitiven Einschränkungen von den Betroffenen nicht berichtet. Stürze sind in der Regel multifaktoriell verursacht. Eine frühzeitige Identifizierung und Behandlung der jeweiligen Risikofaktoren kann Stürze verhindern. Deshalb sollten ältere Menschen mindestens einmal jährlich nach Stürzen gefragt und eine Bestimmung ihres Sturzrisikos durchgeführt werden.

Keypoints

-

Stürze bei älteren Menschen sind häufig und können schwere gesundheitliche Folgen haben, werden aber von den Betroffenen oft nicht berichtet.

-

Ältere Menschen sollten deshalb mindestens einmal jährlich nach Stürzen gefragt werden und eine Bestimmung ihres Sturzrisikos durchgeführt werden.

-

Stürze sind üblicherweise multifaktoriell verursacht. Es wird deshalb ein multifaktorielles Sturzassessment empfohlen, das die Basis für den personalisierten Therapieplan darstellt.

-

Zur Sturzprävention werden generell 150 bis 300 Minuten körperliche Aktivität in moderater Belastung pro Woche empfohlen. Das wirkt sich neben der Sturzprävention auch positiv auf die physische und psychische Gesundheit aus.

-

Bei erhöhtem Risiko sollte eine Verordnung für Physiotherapie zum Gleichgewichts- und Koordinationstraining ausgestellt werden.

Der Sturz ist die häufigste Unfallursache in der Freizeit und gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) in der Schweiz für knapp 1700 Todesfälle jährlich verantwortlich. 95% der tödlichen Sturzunfälle betreffen ältere Erwachsene über 64 Jahre.1

Ältere Menschen sind besonders gefährdet

Fast jeder dritte Mensch über 65 Jahre stürzt mindestens einmal im Jahr, bei über 80-Jährigen ist es jede 2. Person. Pflegeheimbewohner stürzen rund zweimal pro Jahr. Ältere Personen sind ausserdem besonders von den Folgen eines Sturzes betroffen: Bis zu 40% entwickeln Sturzangst, rund 5% der Stürze verursachen eine Fraktur, davon etwa 1% eine Hüftfraktur. Damit verbunden sind häufig sozialer Rückzug, eine Abnahme der Mobilität, Hospitalisationen, Verlust der Selbstständigkeit und eine erhöhte Mortalität.

Deshalb ist ein frühzeitiges Screening zur Bestimmung des Sturzrisikos bei älteren Menschen indiziert. Bei hohem Sturzrisiko wird ein multifaktorielles Assessment zur Identifizierung und Behandlung der bestehenden Risikofaktoren empfohlen.

Pathophysiologie von Stürzen

Stürze sind auf altersbedingte physiologische Veränderungen zurückzuführen, die durch zahlreiche intrinsische und extrinsische Risikofaktoren verstärkt werden. Zu den altersbedingten physiologischen Veränderungen gehören ein verminderter Input aus dem visuellen, propriozeptiven und vestibulären System, eine Abnahme der Muskelmasse und Muskelkraft sowie eine verringerte Barorezeptorsensibilität und vaskuläre Compliance. Diese physiologischen Veränderungen führen zu einer beeinträchtigten Reaktion, wenn eine ältere Person mit externen oder unerwarteten Faktoren wie zum Beispiel einer Stolperfalle konfrontiert wird. Komorbiditäten, insbesondere neurologische Erkrankungen und neurokognitive Störungen wie Demenz, verlangsamen die Reaktionsfähigkeit zusätzlich und erhöhen das Sturzrisiko. Darüber hinaus können Medikamente das Gleichgewicht und die Koordination beeinträchtigen. Daher ist eine sorgfältige klinische Beurteilung erforderlich, damit die dem Sturz zugrunde liegenden Faktoren identifiziert und behandelt werden können.

Behandlung gemäss Sturzrisiko

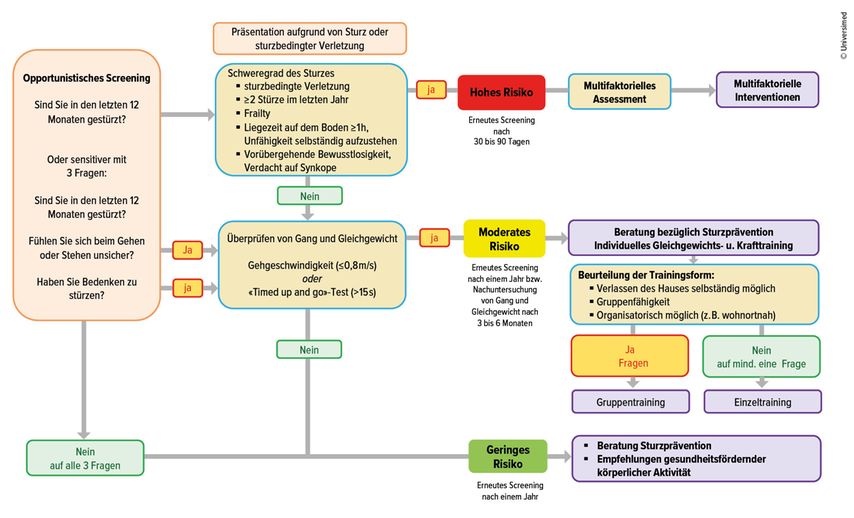

Im Jahr 2022 wurden die «World guidelines for falls prevenention and management for older adults» publiziert.2 Basierend auf diesen Leitlinien hat die Bundesinitiative Sturzprävention (BIS) einen Algorithmus zur Identifizierung und Prävention des Sturzrisikos bei älteren, zu Hause lebenden Menschen herausgegeben (Abb.1).3 Es wird empfohlen, dass alle älteren Menschen mindestens einmal im Jahr nach Stürzen gefragt werden. Zusätzlich kann gefragt werden, ob sich die Person beim Gehen unsicher fühlt und ob eine Sturzangst besteht.

Ist ein Sturz bzw. eine sturzassoziierte Verletzung der Grund für den Arztbesuch, sollte ein multifaktorielles Assessment zur Sturzabklärung veranlasst werden. Dieses Assessment wird üblicherweise von Gesundheitsfachpersonen mit Erfahrungen in Sturzprävention, zum Beispiel in der geriatrischen Sprechstunde oder in Sturz-Ambulatorien, durchgeführt. Der Hausarztmedizin kommt eine zentrale Rolle zu, weil Hausärzte einerseits häufig die erste Anlaufstelle für ältere Personen mit sturzbedingten Verletzungen sind und andererseits sämtliche gesundheitsrelevanten Befunde ihrer Patienten erhalten sowie weiterführende Abklärungen und Therapien einleiten können. Kenntnisse des multifaktoriellen Sturzassessments und der lokalen Angebote sind deshalb für Hausärzte essenziell.

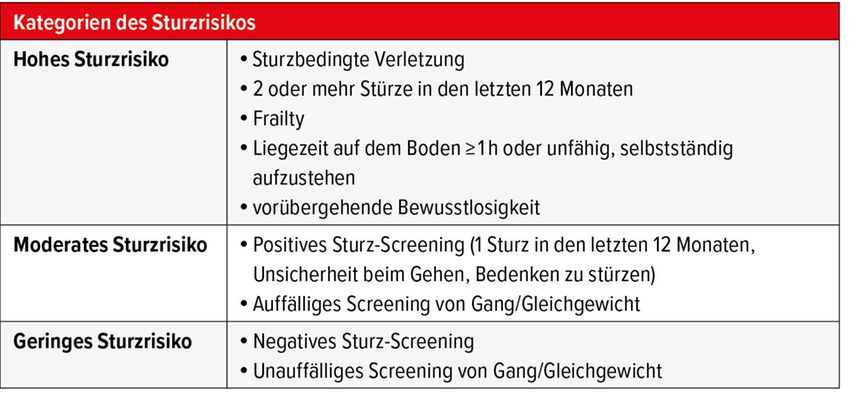

Die Bestimmung des Sturzrisikos ist wichtig, um festzustellen, ob weitere Abklärungen nötig sind, und um individuelle Massnahmen zur Sturzprävention einzuleiten. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Sturzrisiko-Kategorien.

Ältere Menschen, die in den letzten zwölf Monaten zweimal oder mehrmals gestürzt sind, die eine sturzbedingte Verletzung erlitten oder nach einem Sturz mindestens eine Stunde am Boden gelegen haben, die «frail» sind oder vorübergehend bewusstlos waren, haben ein hohes Sturzrisiko und sollten ein multifaktorielles Sturzassessment erhalten.

Ein moderates Sturzrisiko besteht bei Personen, die sich beim Gehen unsicher fühlen oder Bedenken haben zu stürzen und bei denen die Ganggeschwindigkeit verlangsamt oder das Gleichgewicht vermindert ist. Sie sollten ein individuelles Gleichgewichts- und Krafttraining im Rahmen einer Physiotherapie erhalten.

Ältere Menschen, die in den letzten zwölf Monaten nicht gestürzt sind, beim Gehen nicht beeinträchtigt sind und keine Sturzangst angeben, werden als Personen mit geringem Sturzrisiko eingestuft. Sie sollten eine Beratung zur Sturzprävention und Empfehlungen zu gesundheitsfördernder körperlicher Aktivität erhalten.

Multifaktorielles Sturzassessment

Personen, die sich mit einer sturzbedingten Verletzung präsentieren und Personen mit hohem Sturzrisiko (Tab.1) sollen ein multifaktorielles Assessment erhalten. Um die dem Sturz zugrunde liegenden Faktoren möglichst gut zu identifizieren, ist eine möglichst gründliche Anamnese mit Erhebung der Aktivitäten vor dem Sturz, von präzipitierenden Symptomen und idealerweise einer Fremdanamnese entscheidend.

Auch sollte immer nach einer Bewusstlosigkeit gefragt werden. Bei einer Bewusstlosigkeit ist zu unterscheiden, ob es sich um eine Bewusstlosigkeit im Rahmen eines Kopftraumas handelt oder um eine nichttraumatische Bewusstlosigkeit. Die orthostatische Hypotonie ist eine häufige Ursache von Synkopen bei älteren Menschen. Arrhythmien sind bei rund 10% von unerklärlichen Stürzen die Ursache.4 Der Schellong Test sollte im Rahmen der Sturzabklärung niederschwellig eingesetzt werden. Die European Society of Cardiology (ESC) empfiehlt bei unerklärlichen Stürzen, wenn weder ein Stolpersturz vorliegt und sich keine offensichtliche Erklärung findet, ein Synkopen-Work-up durchzuführen.4

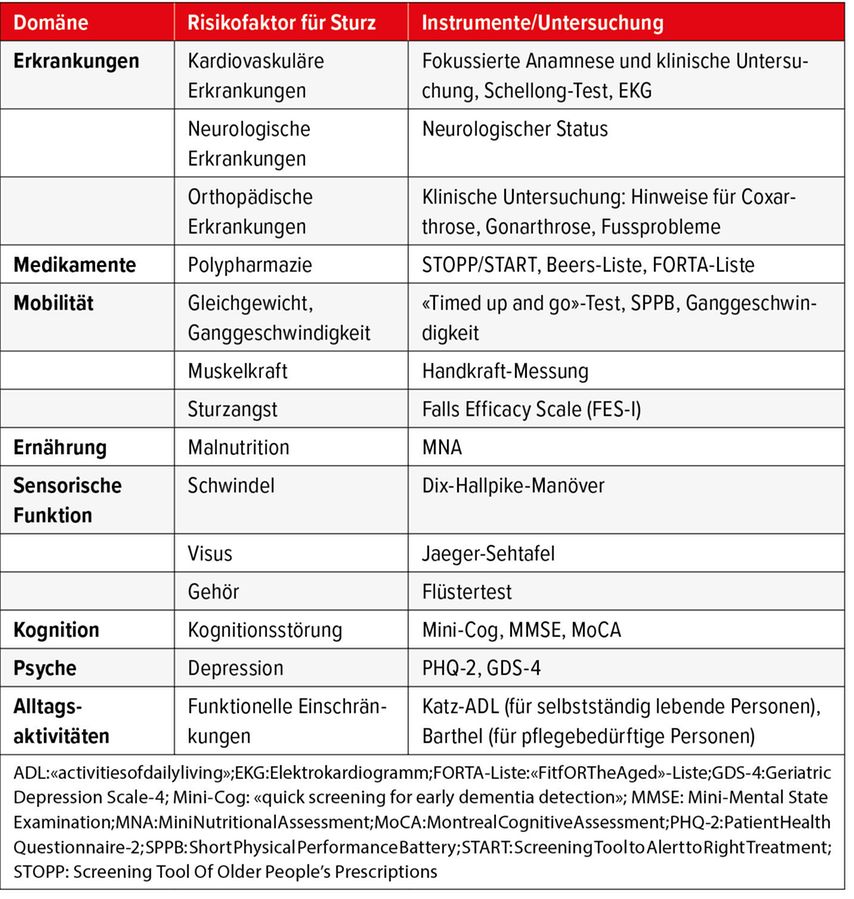

Das primäre Ziel des Sturzassessments ist es, die wichtigsten modifizierbaren Sturzrisikofaktoren zu identifizieren. Tabelle 2 gibt einen Überblick über mögliche Assessment-Instrumente und Untersuchungen.

Das multifaktorielle Sturzassessment beinhaltet die folgenden Domänen: kardiovaskuläre, neurologische und orthopädische Erkrankungen, Medikamente, Gang und Gleichgewicht, Muskelkraft, Sturzangst, Ernährung, Schwindel, Visus und Gehör, das Vorliegen einer Kognitionsstörung oder einer Depression. Im Rahmen des Sturzassessments sollte auch die Perspektive der betroffenen Person hinsichtlich Stürzen, deren Ursachen und Prävention eingeholt werden, um einen möglichst effektiven Präventionsplan zu erstellen.

In der täglichen Praxis eignet sich als Kurzassessment von Gang und Gleichgewicht der «Timed up and go»-Test, bei dem die Zeit gemessen wird, welche eine Person benötigt, um vom Stuhl aufzustehen, 3 Meter in ihrer normalen Gehgeschwindigkeit zu gehen, bei einer Markierung zu wenden, zum Stuhl zurückzugehen und sich wieder zu setzen. Werte über 15 Sekunden sind auffällig und sollten Anlass für die Verordnung eines physiotherapeutischen Trainingsprogramms sein.2

Medikamente

Medikamente tragen über Nebenwirkungen wie orthostatische Hypotonie, Fatigue, Sedierung, Schwindel zur Entstehung von Stürzen bei. Deshalb sollten bei Auftreten eines Sturzes immer die Indikationen und möglichen Nebenwirkungen jedes einzelnen Medikamentes überprüft werden. Die sogenannten «fall-risk increasing drugs» (FRIDs) sollten nach Möglichkeit ausgeschlichen werden, was in der Praxis häufig nur bedingt umsetzbar ist. Zu den FRIDs zählen: Antihypertensiva, Antiarrhythmika, Anticholinergika, Sedativa/Hypnotika, Antipsychotika, Antidepressiva, Opioide und nichtsteroidale Entzündungshemmer. Bei der Überrprüfung der Medikamente von älteren Menschen sind die folgenden Instrumente hilfreich: STOPP-START Kriterien,5 die Beers-Liste oder auch die FORTA-Liste. Grundsätzlich sind bei älteren Menschen auch die geschätzte restliche Lebenserwartung und die Zeit bis zu dem erwartenden Benefit eines Medikamentes in Betracht zu ziehen.

Kognition und Stürze

Demenz und milde kognitive Einschränkung verdoppeln das Risiko für Stürze und sturzbedingte Verletzungen wie Hüftfrakturen und Kopfverletzungen.2 Defizite bei exekutiven Funktionen, aber auch in den Bereichen Aufmerksamkeit und räumliches Denken sind mit Stürzen assoziiert. Deshalb beinhaltet das multifaktorielle Sturzassessment auch Kognitionstests wie zum Beispiel das Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Management und Interventionen

Niedriges Sturzrisiko

Ältere Personen mit einem niedrigen Sturzrisiko sollten gemäss World Fall Guidelines pro Woche 150 bis 300 Minuten körperliche Aktivität mittlerer Intensität oder 75 bis 150 Minuten starker Intensität durchführen.2 Dadurch wird einer Dekonditionierung und dem Entstehen von Frailty, Sarkopenie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegengewirkt sowie das Risiko für Stürze verringert.

Moderates Sturzrisiko

Ältere Personen mit moderatem Sturzrisiko sollten ein individuelles Gleichgewichts- und Krafttraining im Rahmen einer Physiotherapie erhalten.2 Wenn ein selbstständiger Besuch der Therapieeinheit möglich ist und keine deutlichen kognitiven oder psychischen Auffälligkeiten bestehen, wird ein Gruppentraining empfohlen, ansonsten sollte ein Einzeltraining stattfinden.3

Hohes Sturzrisiko

Personen mit hohem Sturzrisiko sollten basierend auf dem multifaktoriellen Sturzassessment einen personalisierten Behandlungsplan mit multifaktoriellen Interventionen je nach den identifizierten Risikofaktoren erhalten.2 Es ist wichtig, einerseits die Präferenzen und Ressourcen der jeweiligen Person und andererseits die anderen geriatrischen Syndrome miteinzubeziehen, um einen realisierbaren Plan zu erstellen. Dabei ist eine gute interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit essenziell.

Ausblick

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der im Alter zunehmenden Multimorbidität und der damit assoziierten Polypharmazie ist mit einer Zunahme von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen zu rechnen. Das Gesundheitssystem steht deshalb vor grossen Herausforderungen. Digitale Technologien, Smart-Home-Systeme und Telemedizin sind Gesundheitsangebote der Zukunft, die Mobilitätseinschränkungen und Stürze frühzeitig erkennen und vorbeugen sollen, indem sie beispielsweise Bewegungsprogramme und virtuelle Arztbesuche ermöglichen.

Dank:

Ich möchte mich bei Prof. Dr. med. Robert Theiler für seine kritische Durchsicht und Kommentare bedanken.

Literatur:

1BFU Beratungsstelle für Unfallverhütung: Stürze verhindern: Stürze können jeden treffen. https://www.bfu.ch/de/dossiers/stuerze-verhindern ; zuletzt aufgerufen am 22.7.2025 2 Montero-Odasso M et al.: World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age Ageing 2022; 51: afac205 3 Gross M et al.: Update der Empfehlungen der Bundesinitiative Sturzprävention – Identifizierung und Prävention des Sturzrisiko bei älteren zu Hause lebenden Menschen. Z Gerontol Geriatr 2023; 56: 448-457 4 Brignole M et al.: 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883-948 5 O’Mahony D et al.: Screening Tool Of Older People’s Prescriptions (STOPP). Screening Tool to Alert to Right Treatment (START). https://www.cgakit.com/stopp-start-v3 ; zuletzt aufgerufen am 22.7.2025

Das könnte Sie auch interessieren:

Management of chronic insomnia according to the latest European guidelines

Insomnia is among the most prevalent sleep disorders, affecting up to one third of adults and 6–10% with chronic forms. The 2023 European Insomnia Guidelines1 emphasize that insomnia is ...

Kognitive und soziale Folgen eines Schlaganfalls

Jährlich erleiden in der Schweiz rund 249 von 100000 Menschen einen Schlaganfall, dessen Folgen weit über die akute medizinische Versorgung hinausreichen. Neben motorischen ...

Gesundheitsbelastungen und Gefährdungen durch Schicht- und Nachtarbeit

Schicht- und Nachtarbeit führen durch Schlafverlust und zirkadiane Desynchronisation zu einem erhöhten Risiko für vielfältige Gesundheitsprobleme. Dazu gehören verbreitete somatische ...