«Was wir brauchen, ist Aufklärung auf allen Ebenen»

Unsere Gesprächspartnerin:

Helene Saam

Präsidentin der Schweizer HAE-Vereinigung

E-Mail: praesident@hae-vereinigung.ch

Website: https://www.hae-vereinigung.ch

Das Interview führte Julia Herrele

Aufgrund der Seltenheit des hereditären Angioödems (HAE) dauert es oft lange, bis Betroffene eine korrekte Diagnose erhalten. Die Schweizer HAE-Vereinigung setzt sich seit fast 25 Jahren dafür ein, Wissenslücken sowohl in der Ärzt:innenschaft als auch in der breiten Öffentlichkeit zu schliessen, Bewusstsein zu schaffen und zu vernetzen. Im Interview erzählt Vereinspräsidentin Helene Saam von der Vereinsarbeit, von Errungenschaften und Herausforderungen.

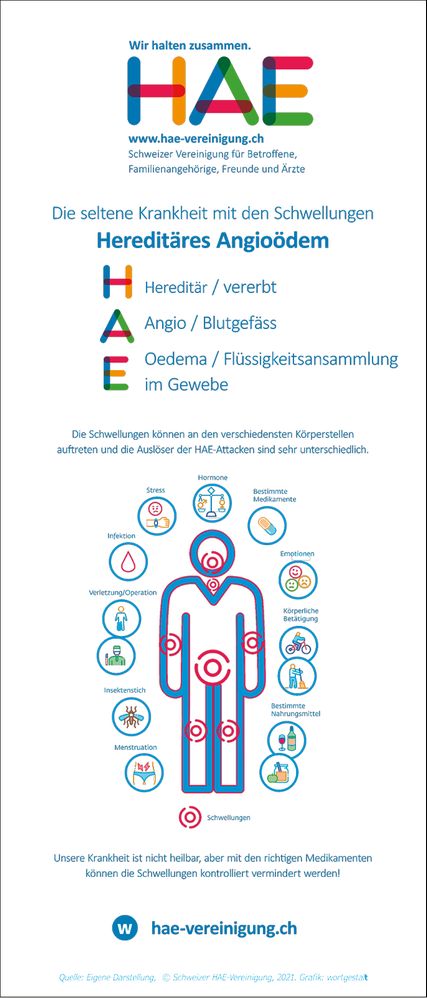

Etwa 150 Personen in der Schweiz sind vom hereditären Angioödem (HAE) betroffen. Hinzu kommt eine Dunkelziffer von Patient:innen, denen (noch) nicht bewusst ist, dass sie HAE haben – denn oft ist der Weg zur Diagnose ein steiniger, der die Betroffenen über Fehldiagnosen, wirkungslose Behandlungsversuche, starke Schmerzen und jahrelange Unsicherheit führt, bevor sie endlich Klarheit und eine effektive Therapie erhalten. Helene Saam ist Präsidentin der Schweizer HAE-Vereinigung. Der Verein hat das Ziel, sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen auf das Krankheitsbild HAE aufmerksam zu machen und darüber aufzuklären. Zudem ist die Vereinigung eine Plattform für den Austausch zwischen Betroffenen und Angehörigen und bietet einen umfangreichen Fundus an Erfahrungsberichten, Infomaterialien und Ansprechadressen.

Frau Saam, Sie sind seit 2016 Präsidentin der HAE-Vereinigung. Was sind die Schwerpunkte Ihrer Vereinsarbeit?

Helene Saam: Als Präsidentin liegt mein Fokus auf der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit HAE. Unser Verein versteht sich als Plattform für Betroffene, Angehörige, medizinisches Fachpersonal und Interessierte. Wir setzen uns ein für frühzeitige Diagnosen, umfassende Aufklärung über Therapiemöglichkeiten sowie den Aufbau eines tragfähigen Netzwerks zwischen Betroffenen, Fachärzt:innen, Pharmaunternehmen und anderen Patientenorganisationen. Zentrale Pfeiler unserer Arbeit sind zudem der Erfahrungsaustausch, die Verbreitung aktueller Informationen, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Unterstützung von Forschung zur Weiterentwicklung der Therapieoptionen.

Ein besonderes Highlight unserer Arbeit sind die jährlichen HAE-Patiententreffen, die wir in der Schweiz organisieren. Diese bieten eine wertvolle Gelegenheit für den persönlichen Austausch unter Betroffenen und Angehörigen. Durch fundierte Fachvorträge unserer HAE-Expert:innen und ein spannendes Rahmenprogramm entsteht ein gewinnbringender Mix aus Information, Austausch und Vernetzung. Diese Treffen stärken das Gemeinschaftsgefühl und helfen vielen, sich mit ihrer Erkrankung weniger allein zu fühlen.

Impressionen vom Schweizer HAE-Patiententreffen in Zürich im Mai 2024 mit dem Schweizer HAE-Experten Prof. Dr. med. Dr. phil. Walter A. Wuillemin, Luzerner Kantonsspital

Sie kennen viele persönliche Geschichten von Betroffenen, die bis zur Diagnose einen langen Leidensweg hinter sich haben. Was würden Sie sich in diesem Zusammenhang von Ärzt:innen wünschen? Was raten Sie Ärztinnen und Ärzten, die Patient:innen mit HAE betreuen?

Helene Saam: Viele HAE-Betroffene berichten von einem langen und oft leidvollen Weg bis zur Diagnose – nicht selten über zehn Jahre. In dieser Zeit fühlen sich viele Patient:innen oft missverstanden oder nicht ernst genommen, was zu unnötigem Leid führt. In diesem Kontext ist es besonders wichtig, dass Ärzt:innen Empathie und echtes Interesse für die individuelle Krankengeschichte zeigen. Gerade bei seltenen Erkrankungen wie HAE kann eine zugewandte Haltung den entscheidenden Unterschied machen.

Ein Bewusstsein dafür, dass immer wiederkehrende, schmerzhafte Schwellungen nicht unbedingt allergisch bedingt sein müssen, kann das frühzeitige Erkennen eines HAE deutlich erleichtern. Ich rate dem Fachpersonal daher, bei unklaren Symptomen das HAE in Betracht zu ziehen und eine gezielte Diagnostik einzuleiten.

Zudem wäre es hilfreich, wenn Ärzt:innen bei Verdacht auf HAE den Kontakt zu einem spezialisierten HAE-Zentrum aufnehmen würden. Dort stehen Fachleute bereit, die die Diagnose schnell und präzise stellen können und eine massgeschneiderte Behandlung sicherstellen.

Was sind die grössten Herausforderungen im Alltag HAE-Betroffener, die Nichtbetroffenen (auch Ärzt:innen) nicht bewusst sind?

Helene Saam: Die Unberechenbarkeit ist für viele die grösste Belastung. Ein Anfall kann sehr plötzlich kommen – manchmal innerhalb von Stunden – und jeden Plan durchkreuzen. Man kann sich nie sicher sein, ob und wann ein Schub auftritt, was eine enorme psychische Belastung darstellt. Das beeinflusst den Alltag massiv: Freizeit, Familie, Schule, Ausbildung, Beruf oder Reisen müssen oft um die Krankheit herum organisiert werden.

Besonders belastend sind die intensiven Schmerzen, etwa bei Bauchattacken – diese sind so stark, dass sie in der Vergangenheit nicht selten fälschlicherweise als «akutes Abdomen» gedeutet wurden, was teilweise sogar zu unnötigen Operationen geführt hat. Hinzu kommt die ständige Sorge vor Kehlkopfschwellungen, die potenziell lebensgefährlich sind. Viele Betroffene haben immer ein Notfallmedikament bei sich – und dennoch bleibt die Angst.

Diese permanente Unsicherheit und die damit verbundene Einschränkung der Lebensqualität sind für Aussenstehende oft schwer nachvollziehbar – gerade weil HAE eine Erkrankung ist, die nach aussen hin häufig «unsichtbar» bleibt. Auch viele Ärzt:innen unterschätzen, wie tiefgreifend diese Krankheit das tägliche Leben beeinflusst.

Was braucht es aus Ihrer Sicht, um die Lebenssituation von HAE-Betroffenen (weiter) zu verbessern?

Helene Saam: Aufklärung auf allen Ebenen: beim medizinischem Fachpersonal, in der Öffentlichkeit und bei den Betroffenen selbst. Eine gut informierte Patientin, ein gut informierter Patient kann viel besser mit der Erkrankung umgehen. Wichtig ist auch ein schneller und unkomplizierter Zugang zu spezialisierten Zentren, modernen Therapien und Notfallmedikamenten. Gleichzeitig braucht es mehr Verständnis für die besondere Lebensrealität von HAE-Betroffenen. So sollten z.B. flexible Arbeitszeiten, Freistellungen für Arzttermine oder auch individuell angepasste Schulregelungen keine Ausnahme, sondern gelebte Praxis sein. Auch bei Reiseplanungen sind besondere Vorkehrungen nötig – etwa mit Blick auf Notfallmedikamente oder ärztliche Versorgung im Ausland.

Gleichzeitig muss auch die medizinische Forschung konsequent weiterentwickelt werden. Gerade im Bereich der pädiatrischen Therapien besteht noch grosser Handlungsbedarf. Für Kinder und Jugendliche sind bis heute deutlich weniger Medikamente zugelassen als für Erwachsene.

Viele Betroffene aller Altersgruppen empfinden die Anwendung der aktuellen Medikamente als umständlich oder belastend. Spritzen sind für viele mit Angst oder Überwindung verbunden, und auch grosse Tabletten lassen sich nicht immer problemlos einnehmen. Deshalb braucht es dringend neue Medikamente, die nicht nur wirksam, sondern auch altersübergreifend einfach, sicher und angstfrei anzuwenden sind.

In der Behandlung seltener Krankheiten hat der Dialog zwischen Fachpersonal und Betroffenen einen ganz besonderen Stellenwert. Wie sieht die Zusammenarbeit der HAE-Vereinigung mit behandelnden Ärzt:innen aus?

Helene Saam: Die Zusammenarbeit mit HAE-Expert:innen ist für uns zentral – sowohl auf individueller Ebene wie auch strukturell. Wir stehen im engen Austausch mit ausgewählten Fachärzt:innen, die auf HAE spezialisiert sind. Viele begleiten unsere Arbeit mit grossem Engagement, sei es durch fachliche Beiträge bei Patiententreffen, durch Unterstützung bei Informationsmaterialien oder durch gemeinsame Projekte zur Aufklärung und Sensibilisierung.

Besonders wichtig ist uns auch, dass Patient:innen regelmässig – idealerweise einmal pro Jahr – eine Kontrolle bei einem HAE-Experten oder einer HAE-Expertin wahrnehmen. Denn die Erkrankung kann sich je nach Alter, Lebensphase oder Lebenssituation verändern, und die Behandlung muss entsprechend angepasst werden.

In der Schweiz gibt es inzwischen 11 HAE-Kompetenzzentren. Inwiefern haben diese die Versorgung der Betroffenen verbessert?

Helene Saam: Die 11 HAE-Kompetenzzentren in der Schweiz stellen einen grossen Fortschritt für die Versorgung von HAE-Betroffenen dar. Sie bieten nicht nur spezialisierte Diagnostik und Therapie, sondern auch eine enge, kontinuierliche Betreuung – angepasst an die individuellen Lebensphasen und Bedürfnisse der Patient:innen.

Durch die Expertise der dort tätigen Ärzt:innen wird eine schnellere und gezieltere Diagnose ermöglicht, was für viele Betroffene einen echten Wendepunkt bedeutet. Zudem sorgen die Zentren dafür, dass Patient:innen frühzeitig über neue Therapieoptionen informiert werden und Zugang zu aktuellen Behandlungsmöglichkeiten erhalten.

Haben Sie den Eindruck, dass die Betroffenen mittlerweile besser medikamentös versorgt sind?

Helene Saam: Definitiv. Die Therapiemöglichkeiten haben sich erheblich verbessert – von Akutbehandlungen bis hin zu Langzeitprophylaxe und innovativen Therapieansätzen. Diese ermöglichen eine bessere Kontrolle der Krankheit und eine höhere Lebensqualität.

Allerdings ist der Zugang zu modernen Therapien oft nicht gleich einfach und wird durch bürokratische Hürden erschwert. Zudem führt der hohe Preis mancher Medikamente zu Unsicherheit. Viele Betroffene stehen vor der schwierigen Entscheidung, ob eine Attacke wirklich behandlungswürdig ist, wenn die Behandlungskosten so hoch sind. Diese Abwägung kann zusätzlich Druck und Unsicherheit erzeugen. Auch wenn die neuen Medikamente vielversprechend sind, bestehen Ängste aufgrund der noch unbekannten Langzeitnebenwirkungen und der Sorge, dass Medikamente plötzlich nicht mehr verfügbar sein könnten.

Die gesamte Arbeit der HAE-Vereinigung basiert auf ehrenamtlichem Engagement, auch Sie als Präsidentin machen diese Arbeit ehrenamtlich in Ihrer Freizeit. Wie gestaltet sich die ehrenamtliche Arbeit, welche Herausforderungen gibt es?

Vorstand der Schweizer HAE-Vereinigung. V.l.n.r.: Marcel Bühlmann (Kassier), Ernst Greber (Vize-Präsident), Jennifer Wyss (SocialMedia), Helene Saam (Präsidentin)

Helene Saam: Ehrenamt bedeutet für uns Herzblut und viel Zeit, die neben Beruf und Familie investiert werden. Besonders herausfordernd ist es, Projekte zu stemmen, die eigentlich professionelle Ressourcen benötigen würden. Wir arbeiten als starkes Team von vier Vorstandsmitgliedern zusammen, und ich bin sehr dankbar für das grosse Engagement und die Expertise jedes Einzelnen. Die Rückmeldungen aus der Community zeigen uns immer wieder, wie wichtig unsere Arbeit ist. Langfristig wünschen wir uns, dass auch jüngere HAE-Patient:innen stärker für die Vereinsarbeit begeistert werden. Viele von ihnen sind noch nicht einmal Mitglied, weil sie den Wert einer Mitgliedschaft nicht erkennen und sich oft auf Informationen aus dem Internet verlassen. Es ist uns wichtig, diese Generation zu erreichen und sie für den Austausch und das Engagement innerhalb der HAE-Vereinigung zu gewinnen.

Was wünschen Sie sich von Politik, Behörden und Krankenkasse?

Helene Saam: Wir wünschen uns, dass seltene Krankheiten wie HAE stärker in der gesundheitspolitischen Agenda verankert werden. Dazu gehört nicht nur ein rascher und fairer Zugang zu innovativen Therapien, sondern auch eine konsequente Förderung der Forschung und der Ausbau der Kompetenzzentren. Gerade die Kompetenzzentren sind für eine gute und spezialisierte Versorgung unerlässlich, und wir setzen uns dafür ein, dass sie weiterhin ausgebaut und optimiert werden.

Ausserdem brauchen wir finanzielle und strukturelle Unterstützung für Patientenorganisationen wie die unsere, die eine wichtige Schnittstelle zwischen Betroffenen und dem Gesundheitssystem darstellen. Wir leisten wertvolle Aufklärungsarbeit, bieten eine Plattform für den Austausch und setzen uns für die Belange der Patient:innen ein. Diese Arbeit wird jedoch oft von ehrenamtlichen Kräften getragen, die immense Stunden neben ihrer beruflichen Tätigkeit investieren. Es ist wichtig, dass diese Arbeit anerkannt und auch professionell unterstützt wird, um ihre Wirkung langfristig zu sichern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mikrotoning – sanfte Behandlung mit Effekt?

Erweiterte Kapillargefässe sind ein weitverbreitetes und kosmetisch störendes Phänomen. Manchmal sind sie schon mit blossem Auge sichtbar oder erweitern sich anfallsartig, wodurch eine ...

«Wir reden in der Medizin zu wenig über Sex»

Wer im Kontext von Haut und Sexualität primär an sexuell übertragbare Infektionen (STI) denkt, könnte überrascht werden. Denn das Thema Sexualität ist gesundheitlich aus ganz ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...