Lösung einer komplexen ästhetischen Problematik der Augenregion mit Laser

Autor:innen:

Nico Grosshans

Unterassistenzarzt

Hautwerk AG, Zürich

Dr. med. C. Bettina Rümmelein

Ärztliche Leitung

Hautwerk AG, Zürich

E-Mail: klinik@hautwerk.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Augenpartie ist ein wichtiger Bezugspunkt bei der Betrachtung eines Gesichtes. Ästhetische Behandlungen dieser Region stehen hoch im Kurs, da die natürliche Hautalterung sich hier meist als Erstes zeigt. Wir präsentierten den Fall einer 74-jährigen Patientin, bei der ein unerwünscht verzogenes PermanentMake-up, Hautatrophie und Elastose zu einer therapeutischen Herausforderung wurden, die sich nur durch moderne Lasertherapie lösen liess.

Keypoints

-

Ein Permanent Make-up ist eine kosmetische Tätowierung im Gesicht. Mithilfe von pigmentierten Eyelinern, Wimpernkranzverdichtung oder auch permanentem Lidschatten soll das Auge betont werden.

-

Der fraktionierte CO2-Laser wird in der Augenregion – wie auch an der übrigen Haut – zur Verbesserung der Hautelastizität, zur Verkleinerung von Narben und zur Faltentherapie eingesetzt.

-

Plättchenreiches Plasma (PRP) unterstützt im Zusammenhang mit fraktioniertem CO2-Laser regenerative Prozesse. Durch den hohen Anteil an Wachstumsfaktoren unterstützt es die Geweberegeneration.

Wir berichten über eine 74-jährige Patientin, welche nach einer extern erfolgten Blepharoplastik an unsere Klinik überwiesen wurde. Die Blepharoplastik wurde sowohl an den Oberlidern als auch an den Unterlidern bei vorher bestehender Dermatochalasis durchgeführt.

Durch die Straffung und den altersbedingten Elastizitätsverlust der Haut kam es zu einer deutlichen Verbreiterung ihres bereits vor der Operation bestehenden Permanent Make-ups (PMU) des Ober- und Unterlidstriches.

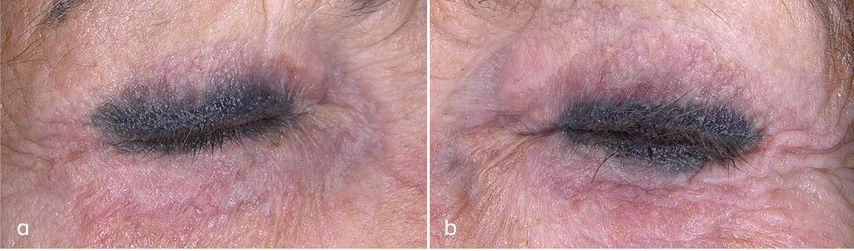

Anstelle eines erwarteten Vorher-nachher-Effekts erlebte die Patientin nach der Operation ein unzureichendes ästhetisches Ergebnis (Abb. 1a und Abb.1b). Im Fokus standen nun ihre periokuläre Halogenierung, das Erythem, Teleangiektasien und verbreiterte Lidstriche. Der Snaptest an der Lidkante fiel negativ aus.

Abb. 1: Vor der Behandlung – a) rechtes Auge mit deutlich sichtbar verbreitertem PMU sowie postoperativem periokulärem Erythem und Narbe;b) linkes Auge mit linksseitig stärker ausgeprägten, tiefen periorbitalen Rhytiden bei altersbedingtem Elastizitätsverlust

Therapie und Verlauf

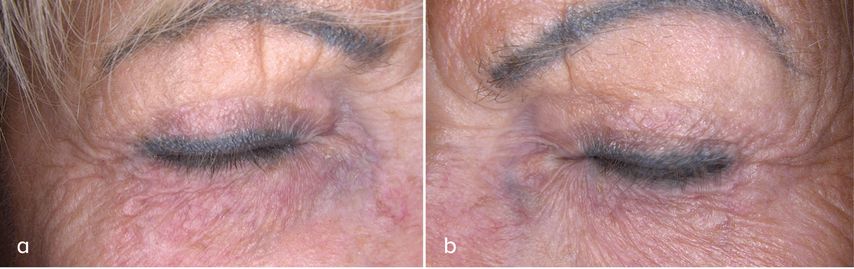

Bei der ersten Therapiesitzung erfolgte die Entfernung des überschüssigen PMU am Oberlid. Hierfür wurden der Patientin Augenschalen eingelegt und sie wurde mit einem Pikosekundenlaser mit 1064nm, 4mm Spot, 1,2J/cm2 behandelt. Es kam zu einer deutlichen Schwellung, aber zu keinen Hauteinblutungen oder -ablösungen.

Bei der Kontrolluntersuchung nach vier Wochen zeigte sich ein ansprechendes Ergebnis (Abb. 2a und Abb 2b) und die Behandlung nunmehr der gesamten periokulären Region mit einem fraktionierten CO2-Laser. Vor Beginn der Behandlung der Augenregion erfolgten eine Lokalanästhesie mittels Lidocain-haltiger Creme mit ca.15 Minuten Einwirkzeit, eine Hautdesinfektion sowie anschliessende gründliche Trocknung. Der Laser arbeitet durch Ablation und Koagulation von Hautgewebe, wodurch mikroskopisch kleine thermische Zonen in der Epidermis und oberen Dermis in Form von feinen «Stichbohrungen» entstehen, im Paint-Brush-Modus mit 15 Watt, Pulsdauer 2ms, Energie 30mJ/Pixel bei einer mittleren Dichte. Zum Schutz des Auges müssen Augenschalen eingelegt werden. Energie und Dichte des Lasers müssen entsprechend der Qualität der Haut gewählt werden. Zu hohe Parameter können zum Ektropium führen.

Abb. 2: Nach einer Behandlung mit dem Pikosekundenlaser – a) rechtes Auge und b) linkes Auge mit deutlich verschmälertem Permanent Make-up vier Wochen nach der Behandlung

Direkt im Anschluss an die Laserbehandlung wurde das plättchenreiche Plasma (PRP) zu je 1ml unter jedem Auge intradermal injiziert und im Anschluss je ein weiterer Milliliter einmassiert. Für die Herstellung des PRP wurden der Patientin 15ml Blut mit einer patentierten Doppelspritze abgenommen. Das Blut wird ohne jeglichen Zusatzstoff bei 350G für fünf Minuten horizontal zentrifugiert. Durch diesen Prozess entstehen ca. 5ml PRP, welches nach der Zentrifugation sofort verwendet werden muss.

Die Patientin wurde angewiesen, die Augenregion für zwei Tage nur mit zuvor gewaschenen Händen zu berühren. Zur Pflege der Haut erhielt die Patientin ein steriles Thermalwasserspray sowie ein Serum mit hautberuhigenden Eigenschaften. Es folgten zwei weitere Behandlungssitzungen im Abstand von je vier Wochen.

Hinweise zu den Behandlungsmethoden

Fraktionierter CO2-Laser

Der fraktionierte CO2-Laser wurde vor genau 20 Jahren erfunden und ist heute ein evidenzbasiertes Verfahren zur Hautregeneration. Die durch den Kohlendioxidlaser erzeugten Mikroläsionen von meist 100–150 Mikrometer Durchmesser induzieren einen Hautregenerationsprozess mit Neokollagenese. Der fraktionierte Ansatz ermöglicht eine raschere Heilung und minimiert das Risiko für Nebenwirkungen im Vergleich zu herkömmlichen, vollflächigen CO2-Laserbehandlungen. Wegen der Heilungszeit von mehreren Wochen und des erhöhten Risikos für Narben und Pigmentstörungen wurde das klassische ablative Laser-Skin-Resurfacing inzwischen von den fraktionierten Laserverfahren weitgehend verdrängt.

Der fraktionierte CO2-Laser erzeugt Licht mit einer Wellenlänge von etwa 10600 nm. Diese Wellenlänge wird stark von Wasser absorbiert, das in der Haut reichlich vorhanden ist. Durch die Absorption von Restfeuchtigkeit auf der Haut könnten unerwünschte Verbrennungen entstehen, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Besonders die Augenregion ist anfällig für die Restfeuchtigkeit.

Die thermische Schädigung und Ablation des CO2-Lasers stimulieren die Neokollagenese, Elastinbildung sowie die Hautregeneration. Das führt letzten Endes zu einer verbesserten Hauttextur, -festigkeit und -elastizität periorbital. Was die Wirksamkeit betrifft, haben 1–3 Behandlungen bei etwa 40–70% der Patient:innen eine signifikante Verbesserung der periokulären Hautqualität erzielt.1 Studien haben zudem gezeigt, dass Patient:innen mit schwerer Dermatochalasis und periorbitalen Rhytiden zu Beginn der Behandlung eine grössere Verbesserung durch die CO2-Behandlung erfahren als Patient:innen mit leichten oder mässigen Hautalterungszeichen.2Auch der von unsvorgestellte Fall konnte die bestätigen.

Die Downtime beträgt bei der fraktionierten Behandlung nur noch wenige Tage bis maximal eine Woche, je nach Intensität der gewählten Parameter. Aufgrund der geringen Hautdicke der Augenregion von etwa durchschnittlich 0,5–0,6 mm sollte hier nur eine niedrige Fluenz eingesetzt werden.3,4 Von einer Erythembildung ist allerdings nach der Behandlung immer auszugehen. Länger als einen Monat anhaltende Post-treatment-Erytheme wurden hingegen lediglich bei 12% der behandelten Patient:innen gesehen,sie verblassen typischerweise innerhalb von drei Monaten.5Zusätzlich ist das Risiko für die Entwicklung eines Ektropiums beim fraktionierten Ansatz geringer, speziell nach einer kürzlich durchgeführten Blepharoplastik.6,7 Mittels «laser-supported drug delivery» von PRP in die Dermis kann die Downtime nochmals um ein bis zwei Tage verkürzt werden.8

Plättchenreiches Plasma

PRP bietet in der ästhetischen Medizin zahlreiche innovative Kombinations- wie auch Monotherapiemöglichkeiten. Die synergistische Behandlungsmethode mit dem fraktionierten CO2-Laser vereint die regenerativen Eigenschaften von PRP mit den Hauterneuerungseffekten des fraktionierten CO2-Lasers, um eine breite Palette von Hautproblemen zu behandeln. In der Dermatologie wird PRP als «personal cell therapy» (PCT) zur generellen Hautverjüngung, Behandlung von (Akne-)Narben, Pigmentstörungen und Alopezie,zur Supportivbehandlung bei Haartransplantationen, zur Verbesserung der Hauttextur und -struktur sowie in unserer Klinik zur Verkürzung der Regenerationszeit nach Laserbehandlungen angewendet. Es verbessert nachweislich die Lumineszenz, Hydratation und Hauttextur. Die klinische Wirksamkeit von PRP ist wissenschaftlich anerkannt und als Behandlungskonzept validiert.9,10 Das aus dem patienteneigenen Blut gewonnene autologe PRP enthält eine hohe Konzentration an Thrombozyten (ca. das 2,5-Fache von Vollblut). Darin enthalten sind Wachstumsfaktoren und Zytokine.11 Hierdurch wirkt es proliferationsstimulierend, angiogenetisch, antiinflammatorisch, die körpereigene Hyaluronsäure- und Kollagensynthese steigernd sowie stimulierend auf den Abbau UV-geschädigter Extrazellulärmatrix.12–14 Die dermatologisch interessanten Faktoren sind in intrazellulär vorkommenden Thrombozytengranula gespeichert. Die am häufigsten vorkommenden Thrombozytengranula, die «alpha granula», speichern mehr als 300 verschiedene Proteine (u.a. PDGF, TGF-β, VEGF, EGF, HGF FGF, FGF-9). Diese stimulieren unteranderem die Proliferation und wirken sich positiv auf Differenzierung, Angiogenese und Chemotaxis aus, was insgesamt regenerative Effekte auf die Haut hat.13,15 In den «dense granula» befinden sich zusätzlich bioaktive Faktoren wie Serotonin und Histamin, die Entzündungsprozesse modulieren und die Membranpermeabilität beeinflussen. Kommen nun Thrombozyten extravasal in Kontakt mit Kollagenfasern, werden sie endogen aktiviert und setzen ihre Granula/Wachstumsfaktoren frei.16 Ergänzend wurden die Thrombozyten durch die vorausgegangene extrakorporale Zentrifugation bereits exogen aktiviert.17 Da auf die Zugabe von Antikoagulanzien verzichtet werden kann, sollte das PRP binnen 30 Minuten appliziert werden. Durch den Verzicht an Zusatzstoffen sowie die rein autologe Verwendung sind zudem Allergien ausgeschlossen. Dennoch ist auf eine vollständige Trennung von Leukozyten und Erythrozyten zu achten, um die Freisetzung proinflammatorischer Substanzen wie freier Radikale oder Proteasen zu vermeiden. Geschlossene Systeme sind zur Vermeidung von Kontaminationen den offenen vorzuziehen.18,19

Q-switched Laser/Pikosekundenlaser

Die Entfernung von Permanent Make-up ist ein zunehmend gefragtes Therapieverfahren, da immer mehr Menschen sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheiden, ihre oft langanhaltenden kosmetischen Tätowierungen zu entfernen. PMU, das durch eine oberflächliche Mikroimplantation von Farbpigmenten in die Haut erzielt wird, sollte nach 3–5 Jahren verblassen oder nicht mehr sichtbar sein. Ästhetische Präferenzen, Veränderungen der Farbe oder, wie in diesem Fallbericht, Hautalterungsprozesse können Grund für den Wunsch nach Entfernung sein.

Unangefochten sind der q-switched Laser oder der Pikosekundenlaser der internationale Goldstandard in der Tattooentfernung. Die Pigmente absorbieren die vom Laser emittierten kurzen Lichtpulse und werden durch diese thermolytisch in kleinste Fragmente zersprengt. Die fragmentierten Farbpigmente werden dann schliesslich lymphogen abtransportiert.20 Jede Farbe reagiert selektiv als Zielchromophor auf eine spezifische Wellenlänge. Dabei ist es wichtig, dass die Pulsdauer kürzer als die thermale Relaxationszeit ist. Für schwarze Lidstriche eignen sich Wellenlängen im Bereich von 694nm, 755nm und 1064nm.1

Der Pikosekundenlaser erwies sich in unserer Klinik als vorteilhaft. Wir vermerken schnellere Ergebnisse, weniger Hautschäden, ein geringeres Risiko für Narbenbildung und bessere Entfernung von hartnäckigen Farben am Lidstrich. Er hat einen stärkeren photoakustischen Effekt als der q-switched Laser, was eine stärkere Pigmentzerkleinerung bei geringerer Umgebungshitze ermöglicht. Nebenwirkungen am Augenlid sind seltener.

Alle Laserbehandlungen am Auge stehen unter Arztvorbehalt. Es wird empfohlen, eine Vorbetäubung mit topischer Lidocain-Creme durchzuführen. Die Haut wird vor der Behandlung mit Chlorhexidin desinfiziert und in das Auge werden schützende Augenschalen eingelegt. Der Schutz des Auges ist der wichtigste Aspekt der Behandlung. Die metallischen Augenschalen sollten eng am Augapfel anliegen. Sie sind weder lichtdurchlässig noch führen sie zu einem erheblichen Temperaturanstieg.21

Heutzutage werden für PMU hauptsächlich synthetische organische Pigmente mit Metallverbindungen verwendet, jedoch ist der Markt der PMU-Farben sehr unübersichtlich. Die Sprengbarkeit der PMU-Farbe sollte deshalb an prägnanten Gesichtsmerkmalen, wie z.B. den Augenbrauen, sinnvollerweise immer nach einer Probelaserbehandlung beurteilt werden. Denn die Oxidation von Eisen- oder Titaniuminhaltstoffen könnte zu paradoxen, ungewollten Farbumschlägen führen.

Der klinische Endpunkt der Behandlung ist eine beginnende grau-weisse Verfärbung (Gasbildung) der Haut bei geringstmöglicher Dosis und grösstmöglicher Spotgrösse. Jede Behandlung sollte unter Luftkühlung und mit Nachkühlung zur Vermeidung von Lidödemen sowie Schmerzen ablaufen. Genaue Beurteilungen können erst bei einem Kontrolltermin nach 2–4 Wochen getroffen werden.

Ergebnis

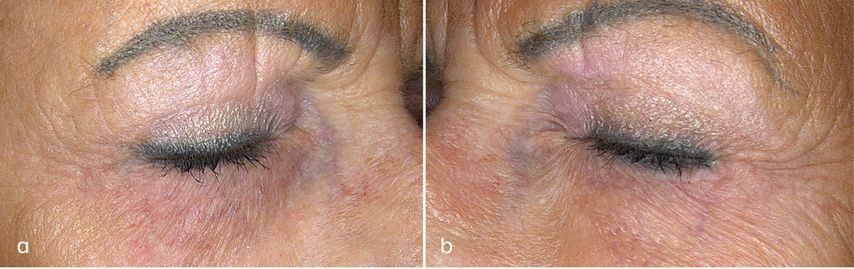

Bei der Abschlussuntersuchung vier Wochen nach der letzten Behandlung zeigte sich ein erfreuliches Ergebnis (Abb. 3a und Abb. 3b): Verbesserung der Hautdicke und -elastizität (Messung mit den Skin Test Center von Courage + Khazaka) und positiver Snap-Test. Klinisch kam es zu einer deutlichen Besserung der ästhetischen Situation periokulär.

Abb. 3: Nach drei Behandlungen mit dem fraktionierten CO2-Laser und PRP –a) rechtes Auge und b) linkes Auge mit deutlich verbesserter Hautqualität und -elastizität vier Wochen nach der letzten Behandlung

Diskussion

Auch wenn es sich bei dem beschriebenen Fall nicht um ein krankhaftes Geschehen handelt, so war der ästhetische Zustand vor unserer Behandlung dennoch für die Patientin sehr belastend. Der durch die Lidplastik verbreiterte Lidstrich konnte nicht operativ entfernt werden, da das Gewebe wegen des Alters der Patientin bereits sehr atroph war und eine weitere Resektion von Lidhaut vermutlich eine Lidschlussproblematik und ein Ektropium zur Folge gehabt hätte. Die einzige Therapieoption stellte aus unserer Sicht das beschriebene Verfahren dar.

Wir präsentieren diesen Fall, um darauf hinzuweisen, wie wichtig aus unserer Sicht eine gute lasermedizinische Ausbildung für Dermatolog:innen ist.

Permanent Make-up ist ein häufig angewandtes ästhetisches Verfahren, welches in der Schweiz meist von Dermatopigmentolog:innen ausgeführt wird. Auch Lidplastiken sind sehr häufig und daraus ergibt sich, dass die geschilderte Problematik keine Seltenheit darstellt. Die Frage ist nur, wer bei dieser Problematik helfen kann. Leider ist das Wissen um die Laserbehandlung zur Entfernung von Permanent Make-up nicht sehr verbreitet, so dass verzweifelte Patient:innen oft lange nach Hilfe suchen.

Literatur:

1 Bajaj S et al.: Interventional and device treatment of the periocular area. Clin Dermatol. Published online February 7, 2024:S0738-081X(24)00008-7. doi:10.1016/j.clindermatol.2024.01.008 2 Alster TS et al.: Improvement of dermatochalasis and periorbital rhytides with a high-energy pulsed CO2 laser: a retrospective study. Dermatol Surg Off Publ Am Soc Dermatol Surg Al 2004; 30(4 Pt 1): 483-7; discussion 487. doi:10.1111/j.1524-4725.2004.30160.x 3 Hwang K: Surgical anatomy of the upper eyelid relating to upper blepharoplasty or blepharoptosis surgery. Anat Cell Biol 2013;46:93-100. doi:10.5115/acb.2013.46.2.93 4 Chopra K et al.: A comprehensive examination of topographic thickness of skin in the human face. Aesthet Surg J 2015;35(8):1007-13. doi:10.1093/asj/sjv079 5 Metelitsa AI et al.: Fractionated laser skin resurfacing treatment complications: a review. Dermatol Surg Off Publ Am Soc Dermatol Surg Al 2010;36(3):299-306.doi:10.1111/j.1524-4725.2009.01434.x 6 Ultrapulse carbon dioxide laser removal of periocular wrinkles in association with laser blepharoplasty - PubMed. Accessed May 27, 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10147479 7 Nanni CA et al.: Complications of cutaneous laser surgery. A review. Dermatol Surg Off Publ Am Soc Dermatol Surg Al 1998;24(2):209-19. doi:10.1111/j.1524-4725.1998.tb04139.x 8 El-Hawary EEet al.: Ablative fractional carbon dioxide laser and autologous platelet-rich plasma in the treatment of atrophic acne scars: acomparative clinico-immuno-histopathological study. Lasers Surg Med 2021;53(4): 458-67. doi:10.1002/lsm.23306 9 Picard Fet al.: The growing evidence for the use of platelet-rich plasma on diabetic chronic wounds: A review and a proposal for a new standard care. Wound Repair Regen Off Publ Wound Heal Soc Eur Tissue Repair Soc 2015;23(5):638-43. doi:10.1111/wrr.12317 10 Sevilla GP et al.: Safety and efficacy of growth factor concentrate in the treatment of nasolabial fold correction: Split Face Pilot Study. Indian J Dermatol 2015;60(5):520. doi:10.4103/0019-5154.159628 11 Graziani F et al.: The in vitro effect of different PRP concentrations on osteoblasts and fibroblasts. Clin Oral ImplantRes2006;17(2):212-9. doi:10.1111/j.1600-0501.2005.01203.x 12 Mazzocca AD et al.: The positive effects of different platelet-rich plasma methods on human muscle, bone, and tendon cells. Am J Sports Med 2012;40(8):1742-9. doi:10.1177/0363546512452713 13 Arshdeep, Kumaran MS: Platelet-rich plasma in dermatology: boon or a bane? Indian J Dermatol Venereol Leprol 2014;80(1):5-14. doi:10.4103/0378-6323.125467 14 Cho JW et al.: Platelet-rich plasma induces increased expression of G1 cell cycle regulators, type I collagen, and matrix metalloproteinase-1 in human skin fibroblasts. Int J Mol Med2012;29(1):32-6. doi:10.3892/ijmm.2011.803 15 Woods VMA et al.: Targeting transgenic proteins to alpha granules for platelet-directed gene therapy. Mol Ther Nucleic Acids 2022;27: 774-86. doi:10.1016/j.omtn.2021.12.038 16 Foster TE et al.: Platelet-rich plasma: from basic science to clinical applications. Am J Sports Med 2009;37(11):2259-72. doi:10.1177/0363546509349921 17 Leo MS et al.: Systematic review of the use of platelet-rich plasma in aesthetic dermatology. J Cosmet Dermatol2015;14(4):315-23. doi:10.1111/jocd.12167 18 Martin P et al.: Inflammatory cells during wound repair: the good, the bad and the ugly. Trends Cell Biol 2005;15(11):599-607. doi:10.1016/j.tcb.2005.09.002 19 Dohan Ehrenfest DM et al.: Classification of platelet concentrates: from pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). Trends Biotechnol 2009;27(3):158-67. doi:10.1016/j.tibtech.2008.11.009 20 Henley JK et al.: Laser Tattoo Removal. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2024. Accessed April 27, 2024. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK442007/ 21 Russell SW et al.: Efficacy of corneal eye shields in protecting patients’ eyes from laser irradiation. Dermatol Surg Off Publ Am Soc Dermatol Surg Al 1996;22(7):613-6. doi:10.1111/j.1524-4725.1996.tb00607.x