©

Getty Images/iStockphoto

Resistenzsituation bei BL/BLI-Kombinationen

Jatros

30

Min. Lesezeit

20.12.2018

Weiterempfehlen

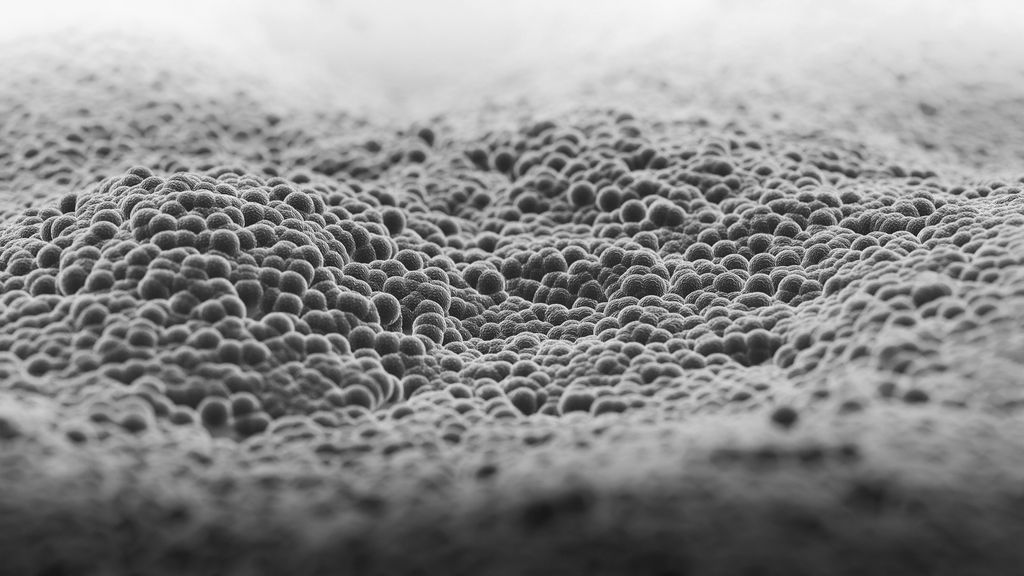

<p class="article-intro">Um die Rolle von Betalaktam-Betalaktamaseinhibitor-Kombinationen zu verstehen, sind verschiedene Aspekte zu beachten, etwa die Testmethode oder der Inokulumeffekt. Faktum ist, dass Carbapenemase-produzierende Stämme von Enterobakterien häufiger werden.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Betalaktamresistenz ist ein vielschichtiges Phänomen, bei dem unterschiedliche Mechanismen wie Porinverlust, Effluxpumpen und natürlich auch Betalaktamasen eine Rolle spielen“, erklärte Prof. Dr. Dr. Thomas A. Wichelhaus, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Frankfurt.</p> <h2>Betalaktamasehemmer</h2> <p>Bei Betalaktamaseinhibitoren (BLI) sind solche mit und solche ohne Betalaktamstruktur zu unterscheiden. BLI mit Betalaktamstruktur, wie Sulbactam, Clavulansäure und Tazobactam, verbinden sich irreversibel mit den Betalaktamasen. Zudem haben diese BLI gegen manche Erreger intrinsische Aktivität. <br />Neuere BLI wie Avibactam, Vaborbactam oder Relebactam gehen keine irreversiblen Bindungen mit Betalaktamasen ein und haben keine Betalaktamstruktur.</p> <h2>Unterschiede in der Testung</h2> <p>„Man sollte bei der Beurteilung von Resistenztestungen wissen, wie im Fall von BL/BLI-Kombinationen überhaupt getestet wird“, betonte Wichelhaus. Hier gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen der europäischen (EUCAST) und der US-amerikanischen Norm (CLSI). CLSI verwendet, zum Beispiel bei Amoxicillin/ Clavulansäure, das Konzentrationsverhältnis 2:1, während EUCAST eine fixe Konzentration des BLI Clavulansäure (2mg/l) verwendet. „Am Ende brauchen wir klinische Studien, die uns sagen, welche Norm für das klinische Outcome geeigneter ist“, so Wichelhaus. <br />Ein weiterer Aspekt ist der Inokulumeffekt, der bei Piperacillin/Tazobactam recht ausgeprägt ist, nicht jedoch bei Amoxicillin/Clavulansäure. Dies liegt möglicherweise am unterschiedlichen Targeting von Penicillin-bindenden Proteinen durch Amoxicillin (PBP1A/2) vs. Piperacillin (PBP2/3).</p> <h2>Dynamische Resistenzsituation</h2> <p>„Wir haben in Europa sicher eine andere Resistenzsituation als in den USA; wir sehen aber häufig US-Daten“, bemerkte Wichelhaus. In Deutschland konnte zwischen 2009 und 2017 ein erheblicher Anstieg von Carbapenemasen bei Enterobakterien festgestellt werden. Dabei führt OXA-48, gefolgt von den Metallobetalaktamasen VIM-1 und NDM-1, dann folgen die KPC-Carbapenemasen. <br />Auch gegen neue BL/BLI-Kombinationen wie Ceftazidim/Avibactam oder Ceftolozan/ Tazobactam können Resistenzen entstehen. So wurde etwa eine unter laufender Therapie mit Ceftazidim/Avibactam entstandene Resistenz bei einem multiresistenten OXA-48- und CTX-M-14-produzierenden Stamm von <em>Klebsiella pneumoniae</em> beschrieben. Hier führte der Austausch von zwei Aminosäuren in CTX-M-14 zu einer deutlich verstärkten hydrolytischen Aktivität gegenüber Ceftazidim und einem Anstieg der minimalen Hemmkonzentration (MHK) um den Faktor 16.<sup>1</sup> Auch Mutationen im Betalaktamasegen <em>bla</em><sub>KPC-3</sub> können zu einer Erhöhung der MHK von <em>K. pneumoniae</em> gegenüber Ceftazidim/Avibactam führen.<sup>2</sup> <br />Des Weiteren sind auch AmpC-Mutationen, die zu einer Resistenz von Pseudomonas aeruginosa gegen Ceftolozan/Tazobactam führen, beschrieben.<sup>3</sup> Allerdings sind hier für die Entwicklung einer hochgradigen Resistenz mehr als 40 Einzelmutationen nötig.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: „Resistenzsituation bei BL/BLI-Kombinationen“, Vortrag

von Prof. Dr. Dr. Thomas A. Wichelhaus, Institut für Medizinische

Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum

Frankfurt, 26. Jahrestagung der Paul-Ehrlich-Gesellschaft, 5. Oktober 2018, Wien

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Both A et al.: J Antimicrob Chemother 2017; 72: 2483-8 <strong>2</strong> Haidar G et al.: Antimicrob Agents Chemother 2017; 61: e02534-16 <strong>3</strong> Cabot G et al.: Antimicrob Agents Chemother 2014; 58: 3091-9 <br /><br /><strong>Weitere Literatur:</strong> <br />beim Vortragenden</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag

Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...

Update EACS-Guidelines

Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal die Conference on HIV Drug Therapy, kurz HIV Glasgow, statt. Eines der Highlights der Konferenz war die Vorstellung der ...

Best of CROI 2025

Im März 2025 fand in San Francisco die 32. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) statt. Wie gewohnt nahmen zahlreiche Expert:innen teil, um diverse ...