©

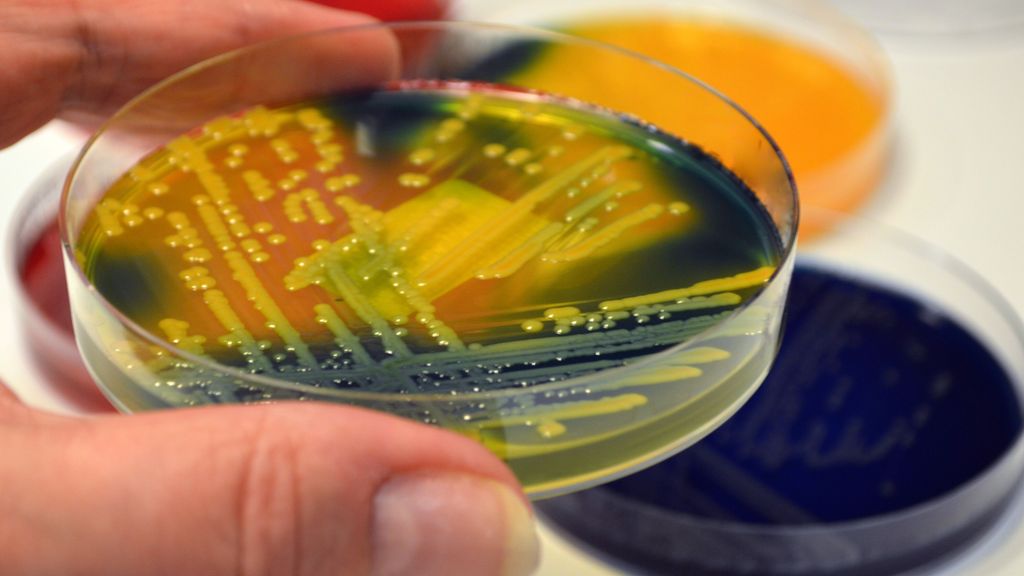

Getty Images/iStockphoto

Migration und Infektion

Jatros

30

Min. Lesezeit

05.04.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Der inzwischen emeritierte Doyen der Wiener Infektiologie, em. Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Graninger, sprach bei einem „Giftigen Dienstag“ über bekannte und weniger bekannte Zusammenhänge zwischen Migrationsbewegungen und Infektionskrankheiten.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Eine Infektion kann sich in einer Population sprunghaft ausbreiten, wenn keine Immunität dagegen besteht. Dazu genügt unter Umständen ein einziger Infizierter, der in Kontakt mit einer Population gerät, die vorher nie mit dem betreffenden Erreger infiziert war“, erklärte em. Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Graninger, früherer Leiter der klinischen Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin, MedUni Wien.<br /><br /> So wurden z.B. die Masern im März 1846 von einem Tischler, der zuvor Kontakt mit einem Masernkranken gehabt hatte, auf die Färöer-Inseln gebracht. Er nahm an einem Volksfest teil und löste damit eine Masernepidemie aus, an der nahezu alle der 6000 Inselbewohner erkrankten; die meisten starben. Nur jene 92 Menschen, die die vorhergegangene Masernepidemie 1781 überlebt hatten, blieben von einer neuerlichen Erkrankung verschont, da sie lebenslang immun waren.<br /><br /> „Die Masern spielten übrigens auch im amerikanischen Sezessionskrieg eine Rolle, in dem mehr Soldaten an Masern als an Verwundungen starben“, fuhr Graninger fort.<br /><br /> Die geografische Ausbreitung von Infektionskrankheiten hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die in Tabelle 1 dargestellt sind.<br /><br /> Zum Thema Flüchtlinge und Infektionskrankheiten stellte Graninger klar: „Das Übertragen von Infektionen durch Flüchtlingsbewegungen, wie wir sie etwa 2015 hatten, spielt eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich sind Urlaubs- und Geschäftsreisende, die Tropenkrankheiten mit nach Hause bringen, für uns das viel größere Problem!“<br /><br /> Ökologische Veränderungen wie etwa die Rodung riesiger Regenwaldflächen für den Anbau von Ölpalmen, Soja oder anderem verändern das Klima und beeinflussen damit indirekt auch die Verbreitung von Krankheitserregern.<br /><br /> „Ein spezielles Problem, das uns alle angeht, ist der in manchen Ländern exzessiv betriebene Antibiotikaabusus, also der falsche und übertriebene Einsatz von Antibiotika“, so der Infektiologe weiter. „Das führt weltweit zum Anstieg der Zahl von antibiotikaresistenten Bakterienstämmen und stellt uns vor das Problem, dass wir für manche Infektionen einfach keine wirksamen Antibiotika mehr haben.“</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1801_Weblinks_s6_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="918" /></p> <h2>Die Pest – früher und heute</h2> <p>Schon in Gräbern aus der Bronzezeit wurden Pesterreger nachgewiesen. Im Mittelalter verheerten Pestepidemien Mitte des 14. Jahrhunderts ganze Landstriche. Diese dürften nicht in Europa entstanden sein, sondern ursprünglich in Asien, wo der Erreger zunächst in wild lebenden Nagetieren vorkam. Durch die mongolischen Eroberungszüge der „Goldenen Horde“ kam die Pest zurück nach Europa (wo sie bereits in der Antike gewütet hatte). Ab Mitte des 14. Jahrhunderts kann man von einer Pestpandemie sprechen – die Krankheit breitete sich bis nach Island und Norwegen aus.<br /><br /> In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand eine weitere Pestpandemie, die etwa 50 Jahre anhielt. 1994 kam es in Indien zu Pestausbrüchen, und auch heute ist der „Schwarze Tod“ nicht ausgerottet. So kam es Anfang September 2017 in Madagaskar zu einem Pestausbruch, der bis Ende Oktober schon 120 Todesopfer gefordert hatte.<br /><br /> „Anhand der Pest kann man die geografische Ausbreitung von Infektionen sehr gut studieren“, betonte Graninger.<br /><br /> Eine Folge der Pestpandemie des 14. Jahrhunderts war die Einführung der Quarantäne – die nach historischen Berichten entweder in Marseille oder in Venedig erstmals eingesetzt wurde (ursprünglich zehn, dann 30 und schließlich, wie der Name sagt, 40 Tage Isolation von einlaufenden Schiffen und ihrer Besatzung, bevor ihr erlaubt wurde, an Land zu gehen). „Quarantäne ist auch heute das Mittel der Wahl in Situationen, in denen keine Behandlung zur Verfügung steht. Sie ist allerdings nur geeignet für bakterielle oder virale Infektionen mit kurzer Inkubationszeit und kurzem Verlauf, nicht jedoch für Erreger wie das HIV, CMV, EBV, Tuberkulose oder Syphilis“, erklärte Graninger.</p> <h2>Beispiel SARS</h2> <p>Das „Severe Acute Respiratory Syndrome“, kurz SARS, ist eine Infektionskrankheit, die im November 2002 das erste Mal in der chinesischen Provinz Guangdong beobachtet wurde. Die weltweite Ausbreitung begann, nachdem eine erkrankte Person aus Guangdong in einem Hotel in Hongkong abstieg. Dieses entwickelte sich zur Quelle für die Ausbreitung von SARS durch verschiedene Hotelgäste, u.a. nach Vietnam, Singapur, Irland, den USA und Kanada.<br /> „SARS wurde relativ schnell eingedämmt, obwohl es keine Therapie dagegen gibt. Dies gelang durch radikale Isolationsmaßnahmen – mancherorts wurden ganze Krankenhäuser mit dem gesamten Personal unter Isolation gestellt“, berichtete der Infektionsspezialist.<br /><br /> Tabelle 2 zeigt empfehlenswerte Screeninguntersuchungen. „Von Bedeutung ist sicher die Untersuchung auf Wurmeier im Stuhl, da nahezu alle Migranten, fast unabhängig von der Herkunft, einen Wurmbefall aufweisen“, so Graninger abschließend.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1801_Weblinks_s6_tab2.jpg" alt="" width="686" height="917" /></p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: „Migration und Infektion“, Giftiger

Dienstag mit Univ.-Prof. Dr. Wolfgang

Graninger, 30. Jänner 2018, Wien

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag

Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...

Update EACS-Guidelines

Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal die Conference on HIV Drug Therapy, kurz HIV Glasgow, statt. Eines der Highlights der Konferenz war die Vorstellung der ...

Best of CROI 2025

Im März 2025 fand in San Francisco die 32. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) statt. Wie gewohnt nahmen zahlreiche Expert:innen teil, um diverse ...