Das diabetische Fusssyndrom – interdisziplinäre Herausforderung

Autoren:

PD Dr.med. Martin C. Berli1,2,3,4

Prof. Dr. med. Martin Clauss3,4

Dr. med. Simeon Berov3,5

1Technische Orthopädie

Spital Limmattal, Schlieren

2Sprechstunde für Technische Orthopädie und Neuroorthopädie

Universitätsspital Basel

3Zentrum für muskuloskelettale Infektionen

Orthopädie und Traumatologie

Universitätsspital Basel

4Klinik für Orthopädie und Traumatologie

Universitätsspital Basel

5Facharzt FMH für Chirurgie

Riva Klinik, Rheinfelden

Korrespondenz:

PD Dr. med. Martin Berli

E-Mail: martin.berli@spital-limmattal.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das diabetische Fusssyndrom ist ein hoch spannendes und äusserst komplexes Krankheitsbild mit zahlreichen Facetten, die verschiedenste Fachbereiche tangieren. Eine erfolgreiche Therapie und Betreuung der Betroffenen kann nur im Verbund funktionieren.

Keypoints

-

Das diabetische Fusssyndrom ist eine sehr komplexe Entität. Die Betroffenen sollten von einem spezialisierten Team betreut werden.

-

Das Geomapping für spezialisierte Zentren für die Schweiz wird derzeit entwickelt.

-

Prophylaxe und regelmässige Kontrolluntersuchungen sind der Schlüssel zum Erfolg, um die Amputationsrate zu senken.

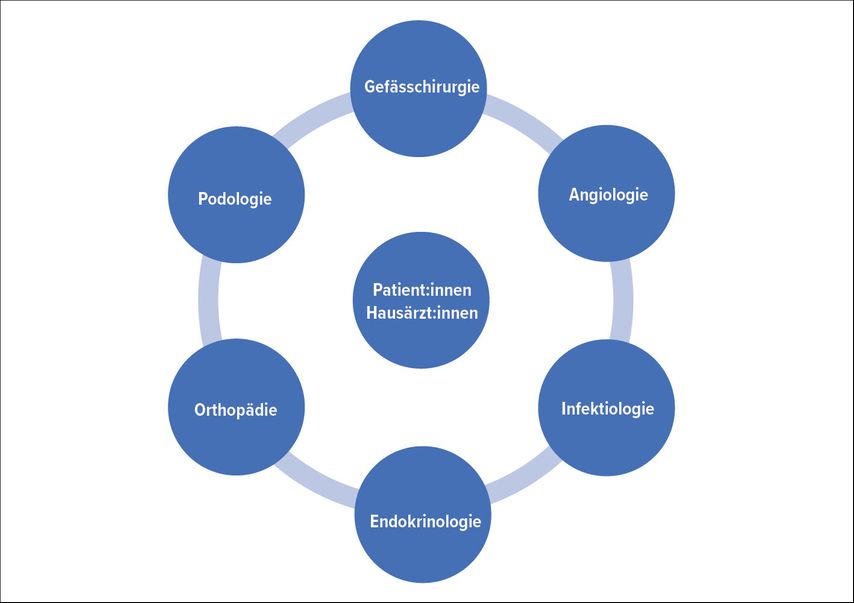

Bereits aus der Bezeichnung «diabetisches Fusssyndrom» (DFS) geht hervor, dass sich mindestens zwei Fachdisziplinen mit diesem Problem befassen: die Innere Medizin mit ihrer Subspezialität «Endokrinologie» und die Orthopädie mit ihrer Subspezialität «Fusschirurgie». Dies sind auch gleichzeitig die medizinischen Disziplinen, die aktuell die Behandlung dieses spannenden Krankheitsbildes am intensivsten vorantreiben. Mit diesen beiden Subspezialitäten allein wird man aber der facettenreichen Thematik des diabetischen Fusses – insbesondere der Bedürfnisse der Betroffenen – nicht gerecht. Der Betreuungskreis ist daher mehrschichtig aufgebaut, wie im Folgenden dargestellt.

Hausärzt:innen

Im Zentrum der Bemühungen stehen die Betroffenen zusammen mit ihren Hausärzt:innen. Diese haben die zentrale Koordinationsfunktion und damit die Aufgabe, die Übersicht über die notwendigen und erfolgten Untersuchungen und Behandlungen zu behalten. Ferner führen sie die üblichen Routine-Laboruntersuchungen durch und entscheiden in Zusammenarbeit mit der Diabetesberatung, ob die medikamentöse Behandlung angepasst werden muss.

Podolog:innen

Unterstützung bekommen sie von einem umfangreichen Zirkel an Fachpersonal, das die Patient:innen auch regelmässig sieht. Dies sind zunächst einmal die Podolog:innen. Sie benötigen eine spezialisierte Ausbildung, die sie berechtigt, sogenannte «Risikofüsse» behandeln und die Behandlung schlussendlich auch abrechnen zu dürfen. Aus verschiedenen Gründen stehen in der Schweiz zu wenige entsprechend ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. Die Politik hat dieses Problem mittlerweile erkannt und versucht, Abhilfe zu schaffen. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass seit dem 1. Januar 2022 viermal – bei Personen, die bereits Ulzera oder Amputationen hatten, sechsmal – jährlich medizinisch-podologische Behandlungen von der Krankenkasse aus der Grundversicherung bezahlt werden. Die Voraussetzungen sind eine entsprechende Anerkennung der Podolog:innen und eine ärztliche Verordnung. Aktuell sind Bestrebungen im Gange, die Anzahl der Spezialist:innen, die Risikofüsse behandeln dürfen, zu erhöhen. Leider benötigen diese Bemühungen sehr viel Zeit, die die Betroffenen nicht haben.

Technische Orthopäd:innen oder Fusschirurg:innen und Orthopädie-Techniker:innen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Betreuungsteams sind die Technischen Orthopäd:innen oder spezialisierten Fusschirurg:innen. Erstere sind aber nicht mit Angehörigen der Orthopädie-Technik gleichzusetzen, denn sie sind Ärzt:innen, während in der Orthopädie-Technik Handwerker:innen arbeiten, die Hilfsmittel – zum Beispiel angepasste Schuhe – für die Betroffenen auf Verordnung von Technischen Orthopäd:innen herstellen. Beide arbeiten eng zusammen.

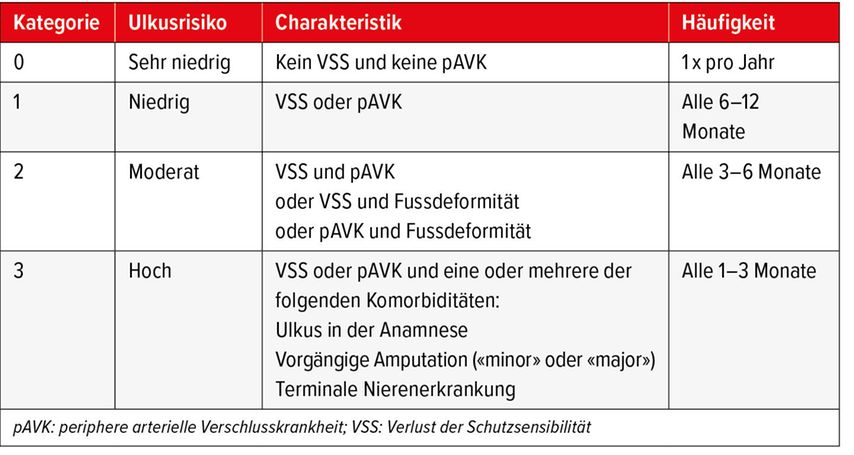

Regelmässige Präventionsuntersuchungen bei Orthopäd:innen sind essenziell, um drohende Komplikationen erkennen und vermeiden zu können. Sie sollten gemäss der Tabelle der IWGDF, der International Working Group on the Diabetic Foot, je nach Risikoprofil der Betroffenen durchgeführt werden (Tab. 1).

Tab. 1: Empfohlene Kontrollfrequenz gemäss Risikoeinteilung der International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) bei diabetischem Fusssyndrom

Die IWGDF ist die wichtigste internationale Organisation im Bereich des diabetischen Fusssyndroms, die in regelmässigen Abständen ihre Richtlinien und Empfehlungen überarbeitet, mit dem Ziel, die Komplikationen des diabetischen Fusses – insbesondere die Amputationen – und die damit zusammenhängende Invalidität der Betroffenen zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Die IWGDF verfasst international anerkannte Richtlinien, die danach national entsprechend angepasst werden müssen.

Gefässspezialist:innen

Ein Diabetes mellitus führt durch Mikro- und Makroangiopathie oft zu erheblichen Durchblutungsstörungen der unteren Extremitäten und des Fusses, daher sind auch Gefässspezialist:innen, Angiolog:innen und Gefässchirurg:innen von essenzieller Bedeutung. Die Angiolog:innen kontrollieren die Durchblutung in regelmässigen Abständen und führen bei Bedarf selbst oder in Zusammenarbeit mit interventionell tätigen Radiolog:innen Gefässeingriffe durch. Meist sind dies perkutane transluminale Angioplastien (PTA) oder Stenteinlagen. Hier ist anzumerken, dass sich Material und Technik in den letzten Jahren stark weiterentwickelt haben, sodass die Gefässe mittlerweile bis sehr weit in die Peripherie wieder rekanalisiert werden können. In schwerwiegenden Fällen versuchen Gefässchirurg:innen, mit Bypässen die Extremität noch zu erhalten. Wenn diese Versuche scheitern, bleibt nur noch die Amputation.

Wundexpert:innen/medizinische Gipser:innen

In Europa konnte in den letzten Jahren demonstriert werden, dass die Anzahl an «Major»-Amputationen (Amputationen, die proximal des oberen Sprunggelenks durchgeführt werden) abnimmt, wenn die Betreuung der Betroffenen in auf das DFS spezialisierten Zentren stattfindet. Neben der Fachkompetenz der bereits erwähnten Fachdisziplinen zeichnen sich diese Zentren zusätzlich auch durch die Verfügbarkeit von Wundexpert:innen und ausgebildeten medizinischen Gipser:innen aus. Diese werden vor allem bei der akuten Versorgung von Ulzera benötigt. Erstere, um die Ulzera sauber zu debridieren und zu verbinden, Letztere, um die Ulzera optimal entlasten zu können. Nur die optimale Entlastung ermöglicht das Abheilen eines diabetischen Ulkus. Eine Gipsentlastung stellt dabei immer noch die bestmögliche Versorgung dar, da sie exakt auf die individuellen Bedürfnisse und die jeweilige Fussform der Behandelten angepasst werden kann. Das Risiko, im Gips neue Druckstellen zu entwickeln, ist signifikant kleiner als in vorgefertigten Entlastungsstiefeln. Letztere werden vor allem benötigt, wenn innert nützlicher Frist keine Gipsversorgung zur Verfügung steht. Der gut angepasste Gips stellt die «Warteposition» dar, bis das orthopädisch angepasste Schuhwerk vom zuständigen Kostenträger bewilligt und von der Orthopädie-Technik hergestellt wurde. In ausgewählten Fällen kann die Orthopädie-Schuh-Technik auch Verbandschuhe herrichten, hier ist bezüglich der Kostenübernahme allerdings Vorsicht geboten.

Infektiolog:innen

Aufgrund der erhöhten Infektgefahr bei Menschen mit Diabetes mellitus werden auch Infektiolog:innen häufig hinzugezogen. Die antibiotische Therapie gestaltet sich bei dieser Patientengruppe oft schwierig. Hier ist im Rahmen eines «antibiotic stewardship» viel Fingerspitzengefühl gefragt: Einerseits soll eine Züchtung resistenter Keime durch zu kurze oder fehldosierte Behandlungen verhindert werden, andererseits sollen die häufig vorgeschädigten Nieren (diabetische Nephropathie) nicht durch zu lange oder zu hoch dosierte Behandlungen zusätzlich belastet werden. Gleichzeitig dürfen weder die Gliedmassen noch das Leben der Patient:innen durch eine Sepsis gefährdet werden. Gerade in diesem Bereich sind präventive Massnahmen äusserst wichtig, um Eintrittspforten für Keime zu verhindern.

Neurolog:innen

Viele Menschen mit DFS leiden an einer Polyneuropathie, die unterschiedlich ausgeprägt sein kann und teilweise einen chronisch progredienten Verlauf zeigt. Daher ist es wichtig, die Polyneuropathie durch Neurolog:innen zu monitorisieren. Neben einem Diabetes mellitus können auch andere Faktoren zur Verschlechterung einer Polyneuropathie beitragen, zum Beispiel ein Vitamin-B12-Mangel. Dieser kann unter anderem durch Metformin verursacht werden, einem oralen Antidiabetikum aus der Gruppe der Biguanide.

Physiotherapeut:innen

Menschen mit DFS sind – je nach Ausprägung der Polyneuropathie – häufig gangunsicher und hochgradig sturzgefährdet. Daher profitieren sie von regelmässigem Gleichgewichtstraining und Kräftigungsübungen. Zusätzlich erhöht physische Aktivität die Insulingängigkeit des Gewebes und sorgt damit für eine niedrigere Blutglukosekonzentration.

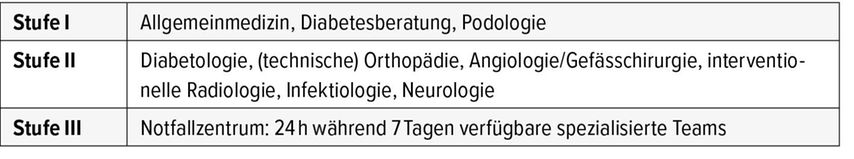

Zukünftige Entwicklung in der Schweiz

Viele Betroffene und Therapeut:innen wissen nicht, wo sie Unterstützung von spezialisiertem Fachpersonal finden. Um das zu ändern, erstellt die Organisation QualiCCare eine Karte der Schweiz mit spezialisierten Zentren. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM), der Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (swiss orthopedics), der Schweizerischen Gesellschaft für Wundbehandlung (SAfW) und dem Schweizerischen Podologen-Verband (SPV). Jedes Zentrum wird dabei, abhängig von den vor Ort verfügbaren Spezialist:innen, in eine der drei in Tabelle 2 dargestellten Stufen eingeteilt.

Tab. 2: Behandlungsstufen für diabetesbezogene Fusserkrankungen gemäss International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)

Conclusio

Das DFS ist eine sehr komplexe Entität, die nur interdisziplinär erfolgreich behandelt werden kann (Abb. 1). Zentrale Elemente sind die regelmässigen Kontrolluntersuchungen bei Hausärzt:innen oder spezialisierten Orthopäd:innen, die medizinische Podologie und die Orthopädie-Schuhtechnik.

Für Notfälle gibt es die Behandlungszentren der Stufe II und zuletzt der Stufe III, die an 7 Tagen pro Woche während 24 Stunden auf spezialisierte Teams zurückgreifen können, damit die Betroffenen ohne Amputation durchs Leben kommen.

Literatur:

● Bowker JH et al.: The Diabetic Foot. 7th ed. St. Louis (US): Mosby, 2007 ● Bus SA et al.: Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 Update). Diabetes Metab Res Rev 2023; e3651 ● Chantelau EA: Podological treatment has a protective effect. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 399 ● Edmonds ME et al.: Improved survival of the diabetic foot: the role of a specialized foot clinic. Quart J Med New Series 1986; 60: 763-71 ● Holstein P et al.: Decreasing incidence of major amputations in people with diabetes. Diabetologia 2000; 43: 844-7 ● Malone JM et al.: Prevention of amputation by diabetic education. Am J Surg 1989; 158: 520-4 ● Schaper NC et al.: Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease (IWGDF 2023 Update). Diabetes Metab Res Rev 2023; e3657

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...