Covid-19-Update

Bericht:

Regina Scharf, MPH

Redaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Eine neue Corona-Welle hat Europa und die Schweiz im Griff. Über die Ursachen der steigenden Fallzahlen, die Charakteristika der hospitalisierten Patienten und die erwünschten und unerwünschten Wirkungen der Covid-19-Impfstoffe referierte der Spezialist Prof. Dr. med. Philip Tarr vom Kantonsspital Baselland kürzlich am «Update Refresher» für Allgemeine Innere Medizin in Zürich.

Für den aktuellen Anstieg der SARS-CoV-2-Infektionen ist eine Kombination von mehreren Faktoren verantwortlich: der vermehrte Aufenthalt in Innenräumen in dieser Jahreszeit, die zu niedrige Impfrate, die prädominante und verglichen mit der Alpha- und Betavariante viel ansteckendere Deltavariante des Virus und die zum Teil unzureichende Umsetzung von Distanzierungsmassnahmen. «Die Distanzierungsmassnahmen sind wichtig, um den Anstieg der Fälle zu bremsen», betonte Prof. Dr. med. Philip Tarr, Co-Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik und Leiter Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Baselland. Als Beispiel nannte er die Erfahrungen in Israel oder England, wo die vorübergehende Aufhebung der Distanzierungsmassnahmen einen unmittelbaren Anstieg der Fallzahlen zur Folge hatte.

Welche Patienten liegen im Spital?

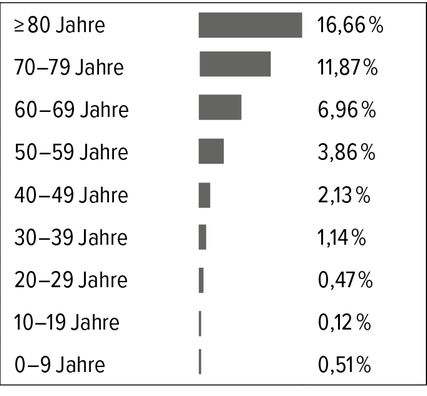

Abb. 1: Hospitalisierungen in der SARS-CoV-2-Pandemie (aktuelle Welle) nach Altersgruppen (adaptiert nach «Tagesanzeiger» vom 17.11.2021)2

Wichtiger als die Fallzahlen, vor allem auch wenn es um zusätzliche Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie geht, sind die Hospitalisationen, insbesondere die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Behandlung von Covid-19-Patienten.Schwere Covid-19-Verläufe bei unter 50-Jährigen sind weiterhin selten. Erhöht ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei Personen, die älter als 65 Jahre sind, an gewissen Komorbiditäten leiden oder immunsupprimiert sind. Männer sind generell häufiger von einem schweren Covid-19-Verlauf betroffen als Frauen.1

Aktuell handelt es sich bei den Hospitalisierten am häufigsten um Personen zwischen 40 und 60 Jahren, zum Teil ohne Risikofaktoren. Davon sind dem Spezialisten zufolge 90% ungeimpft. Diese Patienten müssen nur selten intensivmedizinisch behandelt werden. Bei den hospitalisierten geimpften Personen handelt es sich vor allem um Personen, die älter als 80 Jahre sind. Eine Analyse des «Tagesanzeigers» zeigte den Anteil der Hospitalisationen in der aktuellen Welle aufgeschlüsselt nach Alterskategorien (Abb. 1).2 «Diese Zahlen sollten Personen, die vor einer Impfentscheidung stehen, kennen», sagte Tarr.

Wie gut wirkt die Impfung und wie lang?

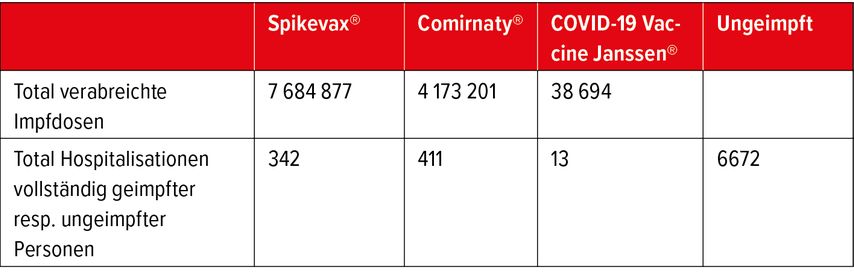

Nach der zweiten Dosis der zugelassenen mRNA-Impfstoffe Comirnaty® oder Spikevax® sind die Geimpften zu >90% vor einem schweren Covid-19-Verlauf geschützt.3 Die Wirkung hält durchschnittlich sechs bis neun Monate an und schützt auch bei einer Infektion mit der Deltavariante vor einem schweren Krankheitsverlauf. «Der Schutz vor einer symptomlosen Ansteckung bei vollständig geimpften Personen beträgt 50 bis maximal 80 Prozent.» Das Virus kann durch geimpfte Personen übertragen werden, wenn auch etwas seltener, als dies bei ungeimpften Personen der Fall ist. Die Dauer der Immunität nach der vollständigen Impfung wird durch das Alter und den verwendeten Impfstoff beeinflusst: Je älter die Personen, desto früher lässt der Schutz nach. Am schnellsten nimmt die Immunität nach der Impfung mit dem Vektor-Impfstoff COVID-19 Vaccine Janssen® ab, gefolgt von der Impfung mit Comirnaty® (Tab. 1).4 Um das Risiko für eine Durchbruchinfektion und einen schweren Krankheitsverlauf zu reduzieren, empfehlen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Impfkommission (EKIF) prioritär Personen ≥65 Jahre und solchen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, eine Boosterimpfung (3. Dosis). Die Empfehlung zur Auffrischimpfung wurde am 26.11.2021 auf Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren ausgedehnt.

Bestimmung von Covid-19-Antikörpern

Die Bestimmung von Antikörpertitern gegen SARS-CoV-2 wird vor allem zur Erlangung eines dreimonatigen Covid-Zertifikats nachgefragt oder aber, um die Notwendigkeit einer Impfung zu ermitteln. Die Interpretation der Antikörpertiter erweist sich allerdings als schwierig. Der Grund ist, dass man nicht weiss, ab welchem Schwellenwert überhaupt ein zuverlässiger Schutz vor einer Infektion besteht.5 Umgekehrt finden sich bei etwa 15% der Patienten nach einer SARS-CoV2-Infektion nach 2 bis 3 Monaten keine Antikörper mehr im Blut, obwohl diese gemäss Studien vor einer zweiten Infektion geschützt sind.Empfängern von Organtransplantaten, die nach vollständiger Impfung keine Antikörper im Blut hatten, waren trotzdem zu 60–70% vor einer SARS-CoV-2-Infektion geschützt. Grundsätzlich gilt: Je höher der Titer, desto besser, denn die neutralisierenden Antikörper in den respiratorischen Schleimhäuten schützen vor einer initialen Infektion mit SARS-CoV-2. Nach der 2.Impfung sinkt die Antikörperkonzentration über 4 bis 6 Monate ab. Wie in einer Studie gezeigt wurde, ist man aufgrund der zellvermittelten Immunität etwa eine Woche nach einer Infektion vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt.6«Und das viele Monate länger, als ein abnehmender Antikörpertiter nahelegen würde», so Tarr. Wegen der schwierigen Interpretation der Testergebnisse empfiehlt das BAG, keine Antikörperbestimmung durchzuführen, um den Impfbedarf festzustellen. Eine Ausnahme sind schwer immunsupprimierte Personen. Bei diesen kann nach der zweiten Impfung eine Antikörperbestimmung indiziert sein, um festzustellen, ob eine Immunität erzeugt wurde. Ist dies nicht der Fall, sollte eine dritte Impfdosis verabreicht werden.

Komplikationen im Zusammenhang mit den Impfungen und mit Covid-19

Das Auftreten von Thrombosen, insbesondere Hirnvenenthrombosen, hat für grosse Unsicherheit in Zusammenhang mit den Covid-19-Impfungen gesorgt. Die Fälle wurden im Zusammenhang mit den beiden Adenovirus-Vektor-Impfstoffen Vaxzevria® (AstraZeneca) und COVID-19 Vaccine Janssen® beobachtet. Mit einer Häufigkeit von 1:500000 (COVID-19 Vaccine Janssen®; Achtung: bei Frauen <50 Jahren 1:80000)7 und 1:100000 (Vaxzevria®)8 ist die Hirnvenenthrombose eine seltene, aber schwerwiegende Komplikation, die etwa zwei Wochen nach der ersten Impfung auftritt und an deren Folgen ca. 20–25% der betroffenen Frauen sterben. Ungewöhnlich ist, dass es sich dabei um eine Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) handelt. Ähnlich wie bei einer Heparin-induzierten Thrombopenie weisen die Betroffenen hohe Antikörpertiter gegen den Plättchenfaktor 4 auf.9 Aus diesem Grund erfolgt die Behandlung nicht mit Heparin, sondern mit Immunglobulin.

Anlass zu Diskussionen gab auch das Myokarditisrisiko nach mRNA-Impfung. Wie die Ergebnisse einer nationalen Studie aus Israel zeigen konnten, war das Myokarditisrisiko nach mRNA-Impfung über alle Altersgruppen hinweg um das Dreifache erhöht (1–5 Ereignisse pro 100000 Personen).10 Demgegenüber ist das Myokarditisrisiko bei Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Vergleich zu Personen ohne Covid-19 um das 18-Fache erhöht. Eine Zunahme von tiefen Venenthrombosen und anderen Thrombosen durch mRNA-Impfungen wurde nicht beobachtet. Bei einer Covid-19-Erkrankung ist das Risiko hingegen um das Vier- bis Sechsfache erhöht. Die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie hat diesbezüglich Position bezogen und hält fest, dass das sehr niedrige Risiko für eine Myokarditis oder Perikarditis nach einer mRNA-Impfung die Leute nicht entmutigen sollte, sich impfen zu lassen.11

Es gibt keine Daten, die zeigen, dass die Covid-19-Impfung einen negativen Einfluss auf die Fertilität hat. «Die Sorge vieler Frauen muss jedoch ernst genommen werden», sagte Tarr. Man brauche solide Daten dazu. Studien zur Spermienzahl und -qualität vor und nach der Impfung haben keine Unterschiede gezeigt.12 Bis man Informationen zur Wirkung der Impfung auf die Eizellen habe, könne es noch einige Zeit dauern. Bei einigen Frauen seien bei der ersten Menstruation nach der Impfung Unregelmässigkeiten aufgetreten. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie empfiehlt allen Frauen, die eine Schwangerschaft planen, ausdrücklich eine Impfung.13 Nach einer mRNA-Impfung kann eine Schwangerschaft ohne Wartezeit angestrebt werden, heisst es in einer Stellungnahme. Schwangere Frauen hätten im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen gleichen Alters ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe und ein mehrfach erhöhtes Frühgeburtsrisiko in der zweiten Schwangerschaftshälfte. Aus diesem Grund empfiehlt die Fachgesellschaft allen schwangeren Frauen, idealerweise ab dem 2. Trimester, eine Impfung und eine Boosterdosis mit den in der Schweiz zugelassenen mRNA-Impfstoffen.

Quelle:

FomF, Allgemeine Innere Medizin Update Refresher, 17. bis 20.11.2021, Zürich

Literatur:

1 Brodin P: Immune determinants of COVID-19 disease presentation and severity. Nat Med 2021; 27: 28-33 2 Hospitalisierungen nach Altersgrupen. Tagesanzeiger, 17.11.2021 3 Bernal JL et al.: Effectiveness of Covid-19 vaccines against the B.1.617.2 (delta) variant. N Engl J Med 2021; 385: 585-94 4 Fälle nach Impfstatus und Impfstoffen, BAG, 29.11.2021. Einsehbar auf: www.covid19.admin.ch 5 Abbasi J: The flawed science of antibody testing for SARS-CoV-2 immunity. JAMA 2021; 326: 1781-82 6 Doria-Rose N et al.: Antibody persistence through 6 months after the second dose of mRNA-1273 vaccine for Covid-19. N Engl J Med 2021; 384: 2259-61 7 NEJM Journal Watch. https://blogs.jwatch.org/hiv-id-observations/index.php/were-allowed-to-say-that-some-covid-19-vaccines-are-better-than-otherright/2021/06/01/ 8 European Medicines Agency: AstraZeneca’s Covid-19 vaccine: benefits and rsiks in context. 23. April 2021. Einsehbar auf: www.ema.europa.eu 9 Schultz NH et al.: Thrombosis and thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination. N Engl J Med 2021; 384: 2124-30 10 Barda N et al.: Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in a nationwide setting. N Engl J Med 2021; 385: 1078-90 11 Haaf P et al.: The very low risk of myocarditis and pericarditis after mRNA Covid-19 vaccination should not discourage vaccination. Swiss Med Wkly 2021; 151: w30087 12 Safrai M et al.: BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine does not impair sperm parameters. medRxiv, 3. Mai 2021 13 Impfung mit COVID-19-mRNA-Impfstoff während der Schwangerschaft und Stillzeit. Stand 14. September 2021. Einsehbar auf: www.sggg.ch

Das könnte Sie auch interessieren:

Update smarter medicine

Die internationale Kampagne startete in der Schweiz vor rund 12 Jahren mit der ersten Top-5-Liste. Wie ist der Stand heute, mit welchen Herausforderungen ist der eigens gegründete Verein ...

Wandel im Denken: smarter medicine – Floskel oder sinnvolle Notwendigkeit?

Das Bewusstsein, dass viel Medizin nicht immer auch zu einer besseren Gesundheit führt, sondern – im Gegenteil – dem Patienten auch schaden kann, hat durch die «Smarter medicine»- ...

Smarter medicine – ein Beitrag zum ökologischen Wandel in der Medizin

Expert:innen des Universitätsspitals Genf (HUG) stellten am Frühjahrskongress der SGAIM die Projekte «Choosing greenly» und «smarter medicine soins intensifs» vor, die seit einigen ...