Was kann man bei chronischem Tinnitus therapeutisch anbieten?

Autor:

Dr. Johannes Schobel

Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Zentrum für Tinnitus und Hyperakusis

St. Pölten

E-Mail: office@schobel.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das therapeutische Angebot für Patient:innen mit chronischem Tinnitus im schulmedizinischen Bereich scheint gering. Oft vorschnell wird der Satz „Damit werden Sie leben müssen!“ ausgesprochen und die Patient:innen werden damit vom HNO-Facharzt in den Bereich der Alternativmedizin oder Esoterik getrieben. Dieser Bericht soll zeigen, welche Behandlungsmöglichkeiten es im ureigensten Bereich des HNO-Facharztes für den chronisch-idiopathischen Tinnitus gibt und welche Tinnitusursache am häufigsten übersehen wird.

Keypoints

-

Oft übersehen und bei 90% aller Fälle vorhanden, können auch Innenohrläsionen ursächlich für einen Tinnitus sein.

-

Die kognitive Verhaltenstherapie ist die wirksamste Therapie für Patient:innen mit chronisch-dekompensiertem Tinnitus.

-

Spezifisch programmierte Hörgeräte können zur Unterdrückung eines Tinnitusgeräusches verwendet werden.

-

Bei schwierigen Fällen reicht ein simples Hörgerät meist nicht aus – ein integrierter Rauschgenerator führt zu einer gleichmäßigen Stimulation des Innenohrs und lenkt die Betroffenen so vom Tinnitusgeräusch ab.

Einleitung

Während es beim akuten Tinnitus ein weitgehend einheitliches Vorgehen in der Abklärung und in der Therapie gibt (hochdosiertes Cortison in absteigender Dosierung), sieht es beim chronischen Tinnitus schon völlig anders aus. Denn wenn das „therapeutische Pulver“ Cortison erst einmal verschossen ist, gibt es kein weiteres Medikament gegen Tinnitus.

Ein wichtiger Schritt nach erfolgloser Therapie sind eine ausführliche Beratung und Aufklärung des Patienten (Counseling), damit der Patient dieses neu aufgetretene Geräusch vernünftig einordnen kann, ein vernünftiges Krankheits-Modell entwickelt und nicht durch unnötige Ängste wie „Werde ich mein Gehör verlieren?“, „Habe ich einen Tumor?“ oder Ähnliches belastet wird.

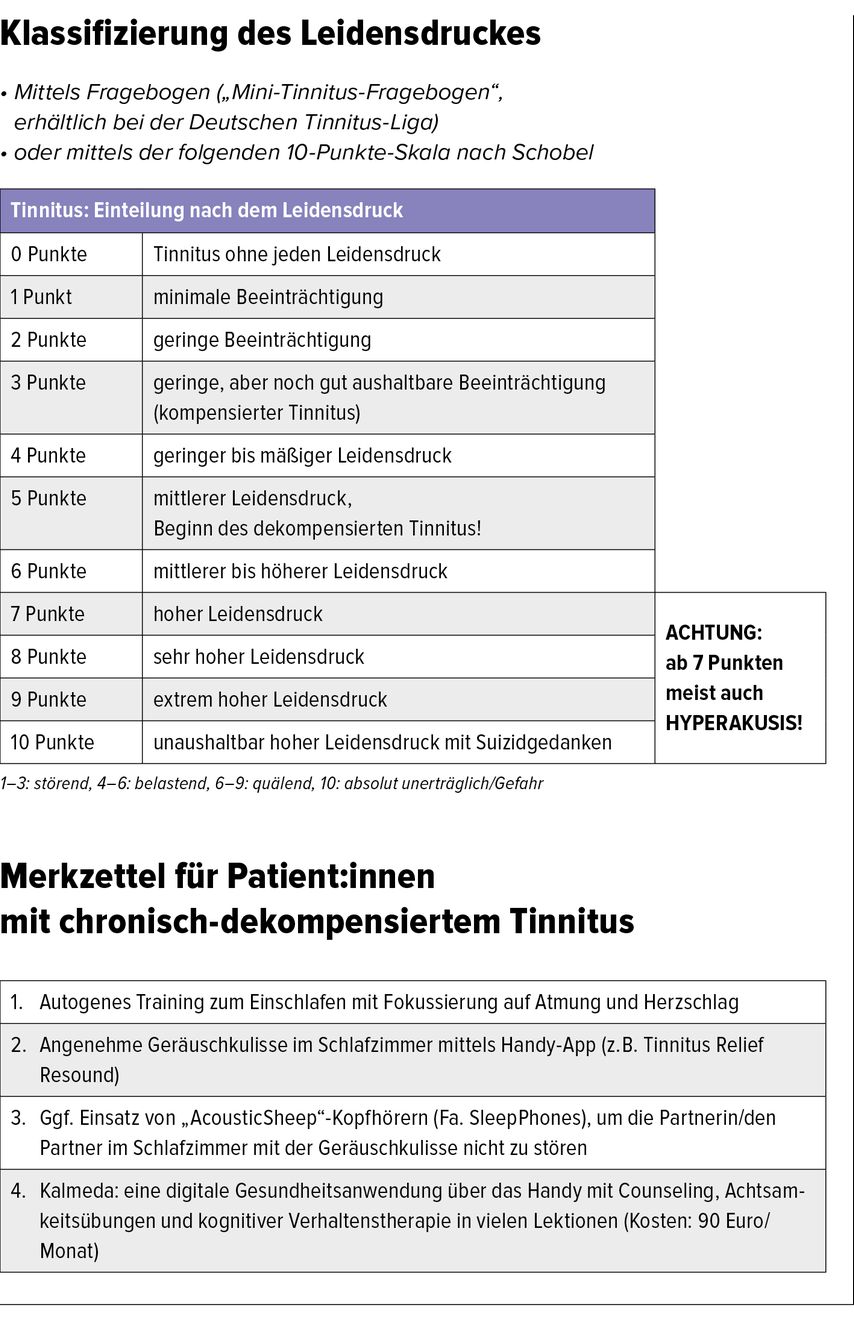

Die Patient:innen benötigen einen „Werkzeugkoffer“ (Tab. 1), um mit ihrem Geräusch besser umgehen zu lernen, insbesondere in der Nacht. Sätze wie „Daran werden Sie sich gewöhnen!“ oder „Lernen Sie, damit zu leben!“ können aus einem harmlosen, noch kompensierten Ohrgeräusch einen dekompensierten Tinnitus mit extremem Leidensdruck machen.

Was machen wir also mit dem Patienten nach erfolgloser medikamentöser Initialtherapie?

Entsprechend unseren Leitlinien ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) die wirksamste Therapie für Patient:innen mit chronisch-dekompensiertem Tinnitus. Diese Therapie ist einerseits sehr aufwendig und steht andererseits nicht flächendeckend zur Verfügung. Ich kenne nur sehr wenige Therapeut:innen, die KVT speziell bei Tinnitus anbieten. Darüber hinaus erfolgen natürlich häufig Überweisungen zur Physiotherapie, zur manuellen Medizin, zur physikalischen Medizin und zu weiteren Fachrichtungen.

Aber was können wir denn selbst als HNO-Ärzt:innen dann unseren Patient:innen noch anbieten? Natürlich wissen wir aus Erfahrung, dass chronischer Stress, Burnout, seelische Kränkungen und natürlich Lärm die häufigsten Tinnitusursachen abseits der handfesten HNO-Erkrankungen sind. Auch aus diesem Grund benötigen viele Tinnituspatient:innen auch eine psychotherapeutische Unterstützung. Es gibt aber eine Tinnitusursache, die in unserem ureigensten Fachgebiet liegt, bei 90% aller Fälle vorhanden ist und die allzu oft überhaupt nicht beachtet wird: Das ist jede auch noch so geringe Innenohrläsion!

Ein minimaler Hochtonabfall im Audiogramm von beispielsweise nur 25 oder 30, manchmal auch 40dB bleibt häufig vom HNO-Facharzt unbeachtet, ist aber häufig die entscheidende Ursache für die Tinnitusentstehung.

Wie Tinnitus entsteht

Heller und Bergmann konnten in einem historischen Experiment bereits 1953 zeigen, dass 95% junger und gesunder Testpersonen in einem hoch schallgedämmten Raum (Camera silens) innerhalb von 5 Minuten einen Tinnitus generieren. Jede auch noch so geringe Hörschwäche im Hochtonbereich fördert die Entstehung dieses Effektes auch im täglichen Leben, da das Spektrum der Obertöne entsprechend leise ist. Dazu kommt die Beobachtung, dass die Tinnitusfrequenz fast immer um 5dB direkt unter der Frequenz der größten Hörminderung liegt. Was liegt denn näher, als genau diesen Frequenzbereich selektiv zu verstärken und die Patient:innen aus ihrer „frequenzspezifischstillen Kammer“ herauszuholen?

Genau in jenem Frequenzbereich, in dem eine Unterstimulation von außen vorliegt, kommt es zu einer erhöhten Synchronisation der Entladungen der Neurone der Hörrinde, die als Tinnitus erlebt wird. Dass das Ganze im Detail wesentlich komplizierter ist, lässt sich z.B. bei Prof. Dr. Marlies Knipper nachlesen (Knipper M: The neural bases of tinnitus: lessons from deafness and cochlear implants. J Neurosci 2020; 40(38): 7190-202).

Die Therapie mit Geräten

Dieses Herausholen aus der „stillen Kammer“ erfolgt mittels spezifisch programmierter Hörgeräte, deren Einstellung nur bedingt mit der Programmierung für nur schwerhörende Patient:innen zu vergleichen ist. Denn die üblichen Anpasslogarithmen, die nur darauf abzielen, einen Hörverlust auszugleichen und eine möglichst rasche Akzeptanz der Hörgeräte zu erreichen, sind für die Unterdrückung eines chronischen Tinnitus in der Regel unzureichend. Für die Unterdrückung eines Tinnitus sind im Bereich der leisen Töne wesentlich größere Lautstärken erforderlich und wir brauchen dazu auch spezialisierte Akustiker:innen, die bereit sind, von den vorgegebenen Anpassformeln abzuweichen.

Der Erfolg dieser Maßnahmen ist natürlich auch umgekehrt proportional zur Zeitdauer des Bestehens des Tinnitus. Innerhalb des ersten Jahres ist es meist möglich, durch diese Geräte den Tinnitus weitgehend zu unterdrücken, ab einer Zeitdauer von fünf Jahren oder länger ist die Situation aber schon wesentlich schwieriger. Außerdem muss zwischen einem „Soforteffekt“ (Unterdrückung des Ohrgeräusches in der Tragezeit des Gerätes) und einem „Retardeffekt“, das bedeutet eine dauerhafte Reduktion des Tinnitus, unterschieden werden.

Ich arbeite aus diesen Gründen mit vorprogrammierten Hörgeräten, die mit meinem Handy gekoppelt und über einen weiteren Bereich einstellbar sind. Bei ca. 80% der Patient:innen kann ich mit meinen Geräten einen erfolgreichen Vortest durchführen, bei dem die Patient:innen eine deutliche Reduktion beziehungsweise das völlige Verschwinden ihres Ohrgeräusches mit den Geräten im Ohr angeben.

Danach sind die Patient:innen gerne bereit, eine mehrwöchige Probezeit mit exakt für sie programmierten Hörgeräten zu beginnen.

Wenn das reine Hörgerät nicht ausreicht

Für die wirklich schwierigen Fälle, die zusätzlich an einer Hyperakusis oder Sound-induzierten Tinnitusexazerbation (Lauterwerden des Ohrgeräusches nach Geräuscheinwirkungen) leiden, ist das reine Hörgerät alleine häufig nicht ausreichend. Für diese Patient:innen wird der im Gerät bereits integrierte Rauschgenerator („Noiser“) aktiviert, der ein weißes Rauschen abgibt. Dieses führt zu einer gleichmäßigen Stimulation des Innenohrs, sodass Hörnerv, Hörbahn und die Hörrinde in allen Frequenzen gleichmäßig erregt werden, und lenkt die Patient:innen vom eigenen Tinnitus, welcher meist hochfrequent und scharf ist, ab.

Entscheidend dabei ist immer, dass die Patient:innen den Noiser auf der Gefühlsebene als positiven Kontrast zu ihrem Tinnitus einordnen können und ihn idealerweise auch mit einem Naturgeräusch wie fernem Meeresrauschen, Blätterrauschen, Wasser- oder Wasserfallrauschen assoziieren können. Dann muss festgestellt werden, ob es einen „mixing point“ gibt, d.h. einen Punkt, bei dem der Tinnitus mit dem Noiser verschwimmt, und ob dieser Punkt bei einer praktikablen Lautstärke liegt.

Sehr interessant ist für mich die Beobachtung, dass auch der Noiser im Tagesverlauf wieder weitestgehend ausgeblendet wird, so wie andere monotone Hintergrundgeräusche (zum Beispiel eine Klimaanlage) auch. Damit werden die Patient:innen tagsüber weder vom Tinnitus noch vom Noiser beeinträchtigt. Der Rauschgenerator kommt primär für Patient:innen mit normalem Gehör oder nur ganz geringem Hochtonverlust infrage, bei einer Schwerhörigkeit von 40dB oder mehr ist er nicht mehr einsetzbar, da er das Sprachverstehen beeinträchtigen würde.

Alle Patient:innen, die den Noiser benötigen, werden von mir darauf eingeschult und entsprechend regelmäßig kontrolliert und geführt, da die richtige Einstellung des Noisers für den Erfolg entscheidend ist.

Die Hörgeräte sind über eine App direkt mit dem Handy des jeweiligen Patienten/der jeweiligen Patientin verbunden und können daher auf komfortable Weise an die individuelle Situation und an die Bedürfnisse angepasst werden.

Zusammenfassung

Insgesamt hat sich die Verwendung dieser Kombinationsgeräte in der Therapie des chronisch-dekompensierten Tinnitus in Zusammenarbeit mit darauf spezialisierten Akustiker:innen bei mir extrem bewährt und stellt für mich das wirkungsvollste Instrumentarium zur Behandlung des chronisch-dekompensierten Tinnitus beim HNO-Facharzt dar.

Für mich ist es immer ein großes Erfolgserlebnis, damit Patient:innen helfen zu können, die keine Hoffnung mehr hatten, und es ist vor allem ein Angebot in meinem ureigensten Fachgebiet.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Morbus Menière – der Pathomechanismus des Hydrops

Schon im 19. Jahrhundert sah man einen Zusammenhang zwischen Schwindel, Hörverlust und Tinnitus, verursacht von pathologischen Vorgängen im Innenohr. Knapp 80 Jahre später wurde der ...

Wie Coaching den Fachärztemangel an medizinischen Abteilungen angehen kann

Hohe Arbeitsbelastung, Stress, schlechte Stimmung: An vielen Spitalskliniken ist das die tägliche Realität. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fachärzt:innen den Weg in die ...

AC102: ein vielversprechender Wirkstoffkandidat bei Hörsturz

Hörsturz führt häufig zu dauerhaftem Hörverlust und Begleiterkrankungen wie Tinnitus. Glukokortikoide werden für den Off-Label-Einsatz verschrieben, obwohl es keine klinischen Beweise ...