Ausgewählte Poster und mündliche Mitteilungen aus der Hepatologie

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Schweizer Hepatologinnen und Hepatologen präsentierten in Interlaken einen spannenden Einblick in die breit gefächerte Forschung in ihrem Fachgebiet. Wir stellen Ihnen hier einige dieser Arbeiten vor.

Ultraschall-gesteuerte perkutane Leberbiopsie ist sicher

Hintergrund: Leberbiopsien (LBx) sind ein wesentliches diagnostisches Instrument, sie sind jedoch mit potenziellen Komplikationen wie Blutungen, Gallenaustritt und Organperforation verbunden. Ziel dieser Studie war es, die Sicherheit der modernen Ultraschall(US)-gesteuerten LBx-Technik zu bewerten.

Methode: Retrospektive Analyse von 1580 konsekutiven LBx, die zwischen 11/2019 und 02/2023 am Kantonsspital St.Gallen bei ambulanten und stationären Patienten durchgeführt wurden. Die perkutanen LBx (LBx einer fokalen Läsion oder nicht gezielte LBx) wurden unter US-Kontrolle mit einem halbautomatischen 18G-Full-Core-Biopsiesystem durchgeführt unter Verwendung von Spongostan® als resorbierbarem hämostatischem Gelatineschwamm als Pfropfen. Die transjugulären LBx wurden mittels Standardtechnik von interventionellen Radiologen durchgeführt. Vor der Biopsie wurden die Gerinnungsparameter, das Vorliegen von Zirrhose, Aszites und BMI untersucht. Aspirin und andere Antikoagulanzien wurden, sofern möglich, 7Tage vor der LBx abgesetzt und bei Bedarf wurden periprozedural Thrombozyten substituiert.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 1580 LBx analysiert: 1314 (83%) perkutane und 266 (17%) transjuguläre. In der Gruppe mit perkutaner LBx hatten 12,6% der Patienten eine Thrombozytopenie, 1,1% einen INR ≥1,5 und 7,2% nahmen Aspirin, das aus medizinischen Gründen nicht abgesetzt werden konnte. Es traten insgesamt 9 postinterventionelle Blutungsereignisse oder Hämatome auf: 1/810 (0,12%) nach nicht zielgerichteter LBx und 8/504 (1,6%) nach fokaler Leberläsionsbiopsie (3 HCC/CCC und 3 Metastasen mit 3/6 unter Aspirin; 1Histoplasmose, 1 Pfortaderthrombus). Nur bei 3 der 9 Patienten mit Blutungen war eine transarterielle Embolisation/Coiling erforderlich, um die Blutung zu stoppen. Es wurden keine Todesfälle und keine Fälle von Tumorstreuung, Gallenaustritt oder Organperforationen nach perkutaner LBx registriert. Bei den 266 transjugulären LBx mit signifikant höherem Anteil an Patienten mit Gerinnungsstörung (48,1% mit Thrombozytopenie, 20,6% mit INR ≥1,5) traten insgesamt 6 (2,3%) Nachblutungen auf, darunter eine schwere Blutung, die 4 Tage nach der Biopsie zu einem tödlichen Multiorganversagen führte. Alle Blutungsereignisse traten während der 4-stündigen Überwachungsphase nach der LBx auf.

Schlussfolgerung: Die US-gesteuerte perkutane Leberbiopsie ist im Allgemeinen sicher, wobei hämodynamisch signifikante Nachblutungen eine seltene Komplikation darstellen, die vor allem nach der Biopsie von fokalen Leberläsionen bei Patienten, die Aspirin einnehmen, auftreten.

Müller S, Meyer-Herbon P, Bergamin I et al.: Safety and bleeding risk in ultrasound-guided percutaneous liver biopsies − a single centre analysis of 1,580 cases. Swiss Med Wkly 2023; 153 (Suppl. 272): 5

Alveoläre Echinokokkose: 50 Jahre Erfahrung am USZ

Hintergrund: Die alveoläre Echinokokkose (AE) ist eine seltene zoonotische Lebererkrankung, die in der Schweiz zunehmend Anlass zur Sorge gibt. Ziel der Studie war es, die Entwicklung von Präsentation, Behandlung und Prognose von AE-Patienten in den letzten 50 Jahren zu untersuchen.

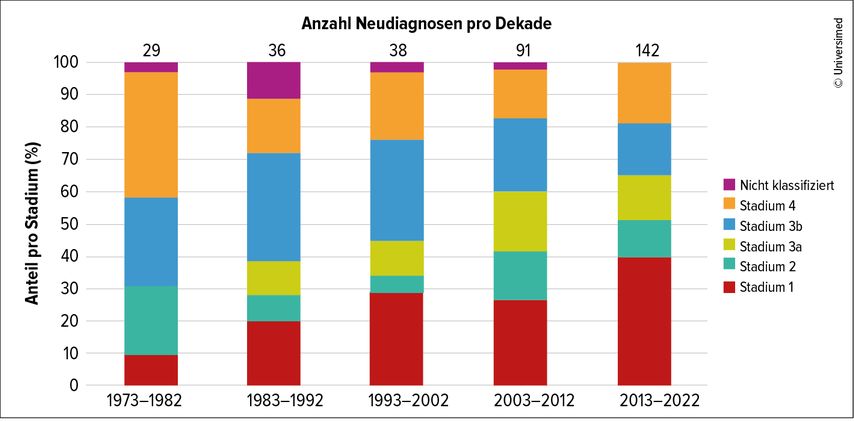

Methode: Retrospektive Kohortenstudie von 332 AE-Patienten, die zwischen 1973 und 2022 am Universitätsspital Zürich behandelt wurden. Die Analyse umfasste die demografischen Daten der Patienten, die Symptomatik, das Krankheitsstadium nach der PNM-Klassifikation, die Art der Behandlung, das Ergebnis und die Gesamtüberlebenszeit; stratifiziert nach Jahrzehnt der Diagnose.

Ergebnisse: Die Demografie hat sich im Lauf der Jahrzehnte nicht wesentlich verändert (Durchschnittsalter bei der Diagnose: 58 Jahre). Seit 2000 wird ein stetiger Anstieg der AE-Neudiagnosen beobachtet, wobei ein zunehmender Anteil auf Zufallsdiagnosen zurückzuführen ist. Dies ging mit einer Verlagerung in frühere Stadien einher (Abb. 1). Gleichzeitig nahm der Anteil an Patienten, bei denen eine chirurgischen Resektion durchgeführt wurde, ab.Die 15-Jahres-Gesamtüberlebensrate blieb über die fünf Jahrzehnte konstant bei 80%, ohne signifikante Schwankungen und ohne Zusammenhang mit dem Krankheitsstadium. Es wurden nur sehr wenige Todesfälle im Zusammenhang mit der AE verzeichnet. Der Medianwert des Sterbealters lag bei 77 Jahren.

Abb. 1: Am Universitätsspital Zürich wurden in den letzten 20 Jahren ein stetiger Anstieg der Neudiagnosen einer alveolären Echinokokkose und eine Verlagerung in frühere Stadien beobachtet

Schlussfolgerung: In den letzten 50 Jahren wurden erhebliche Veränderungen inBezug auf die Häufigkeit, das Stadium bei der Vorstellung und die Behandlung von AE-Patienten beobachtet. Die Auswirkungen der AE auf das Gesamtüberleben waren minimal.

Deibel A, Kindler Y, Ghafoor S et al.: Evolution of clinical presentation, treatment and prognosis of patients with alveolar echinococcosis treated at the University Hospital Zurich: a 50-year experience. Swiss Med Wkly 2023; 153 (Suppl. 272): 6

Kosteneffizienz von Überwachungsstrategien für das hepatozelluläre Karzinom (HCC) in der Schweiz

Hintergrund: Die Überwachung des hepatozellulären Karzinoms (HCC) mittels Ultraschall (US), mit oder ohne Alpha-Fetoprotein (AFP), wird für Hochrisikogruppen alle 6 Monate empfohlen; es werden jedoch neue serumbasierte Instrumente benötigt, um die diagnostische Leistung der HCC-Überwachung zu verbessern. Der GAAD-Algorithmus ist ein neuartiges In-vitro-Diagnoseinstrument, das biologisches Geschlecht und Alter mit Messungen des Elecsys®AFP und des PIVKA-II («protein induced by vitamin K absence-II», früher DCP) kombiniert. Analysiert wurde die Kosteneffektivität (CE) verschiedener HCC-Überwachungsstrategien in der Schweiz.

Methode: Es wurde ein Mikrosimulations-Markov-Modell aus der Perspektive des Schweizer Gesundheitssystems entwickelt, um die Gesamtkosten und die qualitätsadjustierten Lebensjahre (QALYs) pro Patient für vier verschiedene HCC-Überwachungsstrategien zu schätzen: keine Überwachung, US, US+AFP, GAAD. Die Parameter wurden der Literatur und Kostendatenbanken entnommen. Es wurden mehrfache Sensitivitätsanalysen durchgeführt, um die gemeinsame Unsicherheit der Parameter zu analysieren und CE-Ebenen und CE-Akzeptanzkurven zu erstellen.

Ergebnisse: Die simulierte Kohorte bestand aus 100000 Patienten im Alter von ≤75 Jahren mit nicht zirrhotischer Hepatitis-B-Infektion, Fibrose im Stadium 3 oder kompensierter Leberzirrhose. Die Kosten und QALYs pro Patient betrugen CHF27.970 bzw. 9.529 für keine Überwachung, CHF31.213 bzw. 9.569 für US, CHF32.433 bzw. 9.579 für US + AFP sowie CHF31.768 bzw. 9.583 für GAAD. Bei einem CE-Schwellenwert von CHF 100000.– pro zusätzlichem QALY (weniger als das Doppelte des BIP in der Schweiz) war GAAD die kosteneffektivste Strategie unter den vier HCC-Überwachungsstrategien. GAAD war mit dem höchsten Zuwachs an QALYs assoziiert, dies vermutlich aufgrund der früheren Detektion und Behandlung des HCC.

Schlussfolgerung: Der GAAD-Algorithmus scheint im Vergleich zu keiner Überwachung, US und US + AFP (dem derzeitigen Standard für die HCC-Überwachung in der Schweiz) die kosteneffektivste HCC-Überwachungsstrategie zu sein.

Goossens N, Garay OU, Wolf C et al.: Cost-effectiveness of hepatocellular carcinoma (HCC) surveillance strategies in Switzerland. Swiss Med Wkly 2023; 153 (Suppl. 272): 6

Schwere alkoholische Hepatitis: Histologie kann Hinweise auf das Nichtansprechen auf Steroide geben

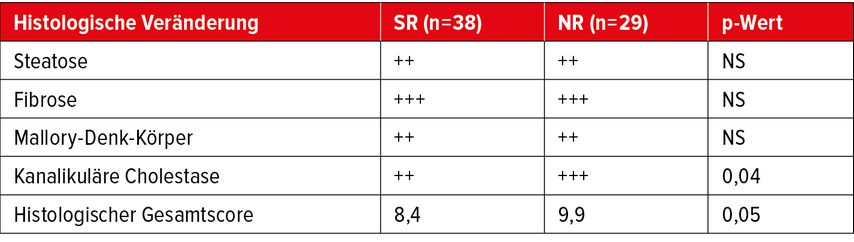

Hintergrund: Prednison ist die einzige Behandlung mit anerkanntem kurzfristigem Überlebensvorteil bei schwerer, bioptisch nachgewiesener alkoholischer Hepatitis (AH). Mittels Lille-Score können am Tag7 der Behandlung Patienten mit schlechter Prognose identifiziert werden, bei denen die Steroide abgesetzt werden müssen. Die Studie untersuchte, ob in der Leberbiopsie (LBx) vor der Behandlung histologische Unterschiede zwischen Steroid-Respondern (SR) (Lille-Score <0,45) und Nicht-Respondern (NR) zu erkennen sind.

Methode: Diese retrospektive Studie (1/2015 bis 3/2023) umfasste Patienten mit schwerer AH, ohne Sepsis oder Virushepatitis, bei denen eine LBx zu Beginn der Behandlung verfügbar und eine Lille-Score-geführte Therapie mit Steroiden durchgeführt worden war. Es wurde ein semiquantitatives Scoring-System für histologische Merkmale verwendet, das aus einer Publikation (Virchows Archiv 2018) übernommen wurde. Die Prüfer waren gegenüber klinischen und biologischen Daten verblindet.

Ergebnisse: Von den 67 eingeschlossenen Patienten waren 38 SR (Durchschnittsalter 53 Jahre, 31% weiblich, MELD-Score 19) und 29 NR (Durchschnittsalter 61 Jahre, 34% weiblich, MELD-Score 24). Im Vergleich zu den SR waren NR älter, hatten einen höheren MELD-Score (p<0,05), aber ähnliche Ausgangswerte für Serumbilirubin, Maddrey-Score und Schweregrad der portalen Hypertonie. Tabelle 1 beschreibt die wichtigsten histologischen Läsionen (exakter Test nach Fisher).

Schlussfolgerung: Bei Patienten mit schwerer AH ist die kanalikuläre Cholestase bei fehlender Sepsis mit Nichtansprechen auf Steroide assoziiert und könnte dazu beitragen, Patienten mit schlechter Prognose frühzeitig zu identifizieren. Die Verfügbarkeit der Leberhistologie kann in diesem klinischen Umfeld wichtige Informationen liefern.

Ramer L, Hassoun J, Bornand A et al.: Baseline liver biopsy alterations in patients with severe alcoholic hepatitis: could histology predict steroid non response? Swiss Med Wkly 2023; 153 (Suppl. 272): 6

Neue Erkenntnisse über die Mechanobiologie des Leberendothels bei Leberzirrhose

Hintergrund: Sinusoidale Endothelzellen der Leber (LSEC) spielen eine zentrale Rolle bei der Störung der Mikrozirkulation in der Leber. Ziel der Studie war es, die Rolle von CIB1 («calcium and integrin-binding protein 1) bei der durch die LSEC-Steifigkeit bedingten Funktionsstörung bei chronischen Lebererkrankungen zu untersuchen.

Methode: Es wurde die CIB1-Expression in der menschlichen Leber untersucht. Ratten-LSEC wurden 24 Stunden auf Polyacrylamidgelen mit einstellbarer Steifigkeit kultiviert. Die Auswirkungen einer mit siRNA ausgeführten Deletion von CIB1 wurden mittels Gesamt-Transkriptom-Shotgun-Sequenzierung (RNA-Seq) untersucht.

Ergebnisse: Die Immunfluoreszenz in der zirrhotischen Leber des Menschen zeigte, dass CIB1 hochreguliert und in das Zytoplasma verlagert wurde (+46,7% bzw. +93,3%). In gesunden Ratten-LSEC führte eine pathologische Steifigkeit (30kPa) zu einer signifikanten Hochregulierung (+57,0%) und Verlagerung von CIB1 ins Zytoplasma (+46,7%), was durch die Verwendung von Zytoskelett-Störern verhindert wurde (–25,8% und –212,2%) (alle p<0,05). Wichtig zu erwähnen ist, dass der Knockdown von CIB1 die Kernmorphologie der LSEC bei 30kPa in eine gesunde Kugelform umkehrte, was mit einem verbesserten LSEC-Phänotyp einherging, wie die Verbesserung von Signalwegen im Zusammenhang mit der Entzündungsreaktion, der Produktion reaktiver Sauerstoffspezies und der Differenzierung der LSEC zeigte.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass CIB1 die Mechanotransduktion und Dysfunktion der LSEC bei Leberzirrhose moduliert. Die Reversibilität der Wirkungen von CIB1 oder seiner nachgeschalteten molekularen Signalwege könnte ein potenzielles neues therapeutisches Ziel für chronische Lebererkrankungen und portale Hypertonie sein.

Wang C, Felli E, Selcean S et al.: Novel insights on liver endothelial mechanobiology in cirrhosis: role of calcium integrin-binding protein 1. Swiss Med Wkly 2023; 153 (Suppl. 272): 18)

Quelle

Jahreskongress der SGG, SGVC, SASL und SVEP, 24. und 25. September 2023, Interlaken

Das könnte Sie auch interessieren:

Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA

Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...

Kongresshighlights EASL 2025

Vom 7. bis 10. Juni 2025 fand der Kongress der EASL in Amsterdam mit rund 7740 Teilnehmer:innen aus 119 Ländern statt. Der Kongress deckte ein breites Spektrum an Themen der Hepatologie ...

Rückbildung der portalen Hypertension bei Leberzirrhose durch Alkoholabstinenz

Hepatische Rekompensation beschreibt ein neues Konzept, wonach eine erfolgreiche Therapie der zugrunde liegenden Ätiologie es Patient:innen mit dekompensierter Lebererkrankung ermöglicht ...