Neues zu den Hepatopathien

Bericht:

Regina Scharf, MPH

Redaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Unter dem Titel «Best of EASL» präsentierte der St. Galler Hepatologe und stellvertretende Chefarzt am Kantonsspital PD Dr. med. Dr. rer. nat. David Semela eine Auswahl wichtiger Forschungsarbeiten zu Covid-19 und Lebererkrankungen, Hepatitis C und Hepatitis D, die am International Liver Congress diskutiert wurden.

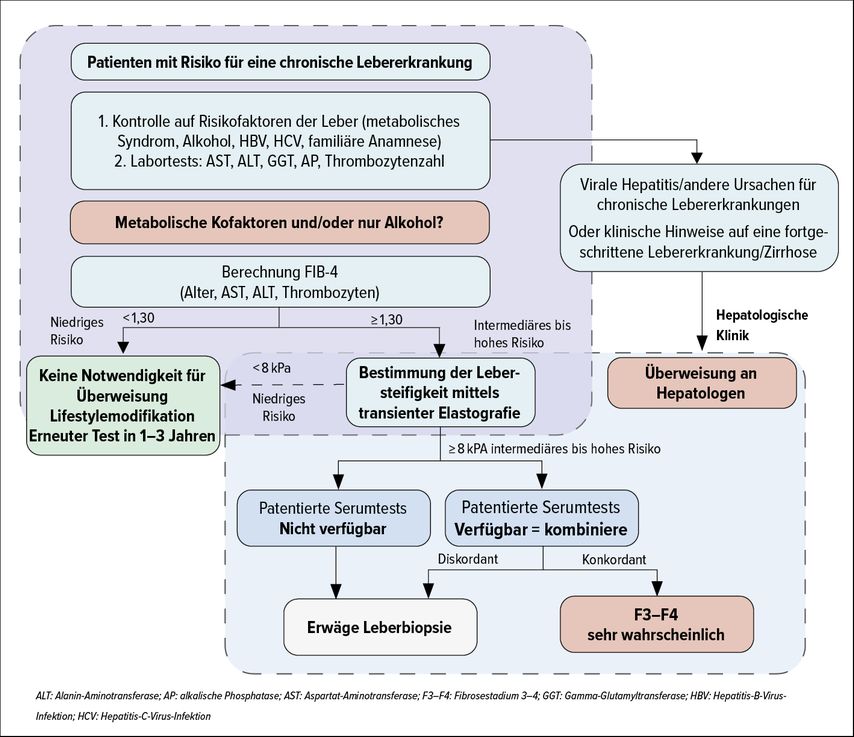

Ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant, wurde der International Liver Congress (ILC) der European Association for the Study of the Liver (EASL) schliesslich doch virtuell durchgeführt. Zu den Neuigkeiten in eigener Sache zählte die Information, dass das Hausmagazin der EASL mit einem «impact factor» von 25 neu die Nr. 1 ist im Ranking der Fachzeitschriften für Gastroenterologie und Hepatologie. Am ILC vorgestellt wurde die neue EASL-Guideline zur Anwendung nicht invasiver Testverfahren zur Abklärung von Lebererkrankungen.1 Ein Auszug aus diesen Guidelines betrifft die Abklärung von Patienten in der internistischen Hausarztpraxis, die ein erhöhtes Risiko für eine chronische Lebererkrankung aufweisen. Wie der Algorithmus zeigt, lässt sich die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Hepatopathie bereits durch die automatische Kalkulation des FIB-4-Index aus Alter, AST, ALT und Thrombozytenzahl, gefolgt von einer Elastografie-Untersuchung, feststellen (Abb. 1).

Abb. 1: Vorgeschlagener Algorithmus zur Abklärung von Risikopatienten mit nicht invasiven Tests in der internistischen Hausarztpraxis1

Covid-19: Chronische Hepatopathien erhöhen das Risiko für einen tödlichen Verlauf

Mit mehreren Dutzend Abstracts gehörte das Thema «Covid-19 und Leber» zu den «hot topics» am ILC. Eine Studie aus England, die die Konsequenzen des gestiegenen Alkoholkonsums während des Pandemie-bedingten Lockdowns untersuchte, fand eine deutliche Zunahme von Alkohol-bedingten Lebererkrankungen während dieser Zeit. Im Vergleich zur Vorjahresperiode waren die Fälle von Alkoholintoxikationen auf den Notfallstationen um 49% gestiegen, die epileptischen Anfälle durch Alkoholentzug um 190% und die Fälle eines Alkohol-bedingten Leberversagens um 77%. Eine deutliche Zunahme wurde auch bei den alkoholischen Hepatitiden und Leberzirrhosen beobachtet.2 Eine ebenfalls am ILC präsentierte Untersuchung aus Frankreich identifizierte eine chronische Hepatopathie und Alkoholkonsumstörung als unabhängige Risikofaktoren für einen tödlichen Covid-19-Verlauf. Die Untersuchung, bei der die Daten von über 180000 Patienten mit einer Covid-19-Diagnose analysiert wurden, fand bei 8,7% (16338) eine chronische Lebererkrankung. Von diesen Patienten war rund ein Viertel an einer Leber-bedingten Komplikation verstorben. Bei den über 10000 Patienten mit einer Alkoholkonsumstörung verlief die Covid-19-Erkrankung in rund 8% letal. In ca. 50% der Fälle war auch hier eine hepatische Komplikation die Ursache.3 Die drei grossen im «Journal of Hepatology» publizierten Studien, die das Outcome von Covid-19 bei Patienten mit chronischen Hepatopathien untersucht hatten, wurden ebenfalls am ILC diskutiert. Eine dieser Studien hatte 745 Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion und einer chronischen Lebererkrankung, davon ca. die Hälfte mit einer Leberzirrhose, eingeschlossen. Wie die Ergebnisse zeigten, lag die Mortalität bei den Patienten mit Leberzirrhose bei 32%, im Vergleich zu 8% bei denen ohne Leberzirrhose. Die Mortalität nahm mit der Child-Pugh-Klasse zu und betrug 19% bei Klasse-A-, 35% bei Klasse-B- und 51% bei Klasse-C-Zirrhose.4 «Diese Studienergebnisse waren auch in der Schweiz mitverantwortlich dafür, dass Patienten mit einer chronischen Hepatopathie als Risikopersonen eingestuft wurden und schon früh gegen Covid-19 geimpft werden konnten», sagte Semela.

Post-Covid-19-Cholangiopathie – neue Entität

Ein ganz neues Krankheitsbild, das in Zusammenhang mit der Pandemie beschrieben wird, ist die Post-Covid-19-Cholangiopathie.5 Das Krankheitsbild ähnelt demjenigen einer schweren sekundären Cholangitis. Wie eine Fallserie mit fünf Patienten zeigte, trat die Cholangiopathie durchschnittlich sechs Monate nach einem schweren Covid-19-Verlauf, inkl. «acute respiratory distress syndrome» (ARDS) und Intubation, auf. Zwei Patienten verstarben an den Folgen der Erkrankung. Bei den übrigen kam es wiederholt zu biliären Septitiden und zur Entwicklung einer portalen Hypertension. Die Ursache der Erkrankung ist unklar. Verschiedene Hypothesen stehen im Raum, darunter eine direkte Schädigung der Cholangiozyten durch SARS-CoV-2. Diskutiert wird auch ein Zusammenhang mit dem für die Sedierung verwendeten Ketamin. Ketamin ist üblicherweise ein Zweitlinien-Medikament zur anhaltenden Sedierung bei Patienten mit einem ARDS, das wegen der Lieferprobleme während der Pandemie vermehrt eingesetzt wurde.

Hepatitis D – neuer Therapieansatz

Am ILC präsentiert wurden zwei klinische Studien zur Wirksamkeit von Bulevirtid bei Hepatitis-D-Virus(HDV)-Infektionen. Der Wirkstoff bindet an den Zielrezeptor auf den Leberzellen und verhindert auf diese Weise das Eindringen der HDV (und HBV). Der von der EMA zunächst bedingt zugelassene Wirkstoff wird als Monotherapie oder in Kombination mit pegyliertem Interferon (PEG-IFN) und/oder Tenofovir zur Hepatitis-D-Therapie eingesetzt. In der multizentrischen «open-label» durchgeführten Phase-II-Studie MYR204 führte die 24-wöchige Kombinationstherapie mit Bulevirtid und PEG-IFN zu einer deutlich stärkeren Suppression der Virusreplikation als die verglichene Monotherapie mit Bulevirtid oder PEG-IFN.6 Dagegen normalisierte sich die Alanin-Aminotransferase (ALT) häufiger bei den mit einer Bulevirtid-Monotherapie behandelten Patienten. «Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Kombination mit Interferon eine Normalisierung der ALT verhindert», sagte der Spezialist. In der Phase-III-Studie MYR301, die Bulevirtid als Monotherapie in zwei unterschiedlichen Dosierungen verglich, waren das virologische Ansprechen und die ALT-Normalisierung nach 24 Wochen für beide Dosierungen vergleichbar.7

Hepatitis C – WHO-Ziele geraten unter Druck

Neben den enormen direkten Auswirkungen auf die Gesundheit hat die SARS-CoV-2-Pandemie auch eine Vielzahl von indirekten gesundheitlichen Konsequenzen, deren Folgen sich erst viel später zeigen werden. Ein Beispiel dafür ist der Rückgang von Screening-Untersuchungen und Hepatitis-C-Therapien, der dazu geführt hat, dass viele Länder die WHO-Ziele betreffend im Rückstand sind. Wichtige Informationen für das Langzeitmanagement von Hepatitis-C-Patienten liefert eine Untersuchung des deutschen Hepatitis-C-Registers (DHC-R). Diese hat mehr als 10000 Patienten, davon ca. ein Drittel mit einer Leberzirrhose, die erfolgreich mit einer DAA(direkte antivirale Medikamente)-Therapie behandelt worden waren, über bis zu sieben Jahre nachverfolgt.8 Wie die Autoren zeigen konnten, traten im Verlauf bei 416 (5,7%) Patienten Leber-assoziierte klinische Komplikationen, wie eine Dekompensation, ein hepatozelluläres Karzinom (HCC) oder die Notwendigkeit einer Lebertransplantation, auf. Mit einer jährlichen Inzidenz von 1,2% in den ersten zwei Jahren nach der antiviralen Therapie war das Risiko eines HCC bei Patienten mit einer Leberzirrhose am grössten. «Das bedeutet, dass man die Patienten auch nach erfolgreicher Therapie weiter nachkontrollieren muss», sagte der Spezialist.

Eisenmangelanämie bei Leberzirrhose – parenteral behandeln

Als Begleiterscheinung der Leberzirrhose findet sich häufig eine Eisenmangelanämie. Die Ursache ist ein chronischer Blutverlust infolge der portalen Hypertension. Ob das Eisendefizit vorzugsweise peroral oder intravenös (i.v.) behandelt werden sollte, ist bislang unklar. Zu den Vorbehalten gegenüber einer oralen Eisensubstitution gehört die Gefahr einer Obstipation mit dem Risiko einer hepatischen Enzephalopathie. Eine als «Late Breaking News» vorgestellte Studie hat untersucht, welchen Einfluss die orale Eisensubstitution im Vergleich zur i.v. Eisensubstitution bei Patienten mit Leberzirrhose (Child-Pugh-Score ≤12) und einem Hämoglobin (Hb) <12g/dl auf den Hb-Wert, die Hämodynamik, die Nierenfunktion und das Überleben der Patienten hat.9 Dabei konnte gezeigt werden, dass das Eisendefizit durch eine parenterale, nicht aber mit einer peroralen Eisensubstitution erfolgreich behandelt werden konnte. Die i.v. Eisensubstitution wurde gut vertragen und führte verglichen mit der oralen Eisentherapie zu einer Verbesserung der Hämodynamik, der Nierenfunktion und der Prognose der Patienten.

Quelle:

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie, 9. und 10. September 2021, Interlaken

Literatur:

1 Berzigotti A et al.: EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis – 2021 update. J Hepatol 2021; 75: 659-89 2 Layton M et al.: Increased hospital presentations with alcohol-related disorders during the COVID-19 crisis in the United Kingdom. J Hepatol 2021; 75: S272-3 3 Mallet V et al.: Chronic liver disease and the risk of mortality after Covid-19: a national, retrospective, cohort study for 2020. J Hepatol 2021; 75: S194 4 Marjot T et al.: Outcomes following SARS-CoV-2 infection in patients with chronic liver disease: an international registry study. J Hepatol 2020; 74: 567-77 5 The Keta-Cov research group: Intravenous ketamine and progressive cholangiopathy in COVID-19 patients. J Hepatol 2021; 74: 1243-4 6 Asselah T et al.: Safety and efficacy of bulevirtide monotherapy and in combination with peginterferon alfa-2a in patients with chronic hepatitis delta: 24 weeks interim data of MYR204 phase 2b study. J Hepatol 2021; 75: S291 7 Wedemeyer H et al.: Bulevirtide monotherapy at low and high dose in patients with chronic hepatitis delta: 24 weeks interim data of the phase 3 MYR301 study. J Hepatol 2021; 75: S294-5 8 Wedemeyer H et al.: Persistent long-term risk of liver related complications in hepatitis C virus patients after antiviral therapy-data from the German Hepatitis C-Registry (DHC-R). J Hepatol 2021; 75: S778-9 9 Tsiakas I et al.: Treatment of iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose improves significantly systemic hemodynamics, renal function, and survival in patients with cirrhosis and ascites. J Hepatol 2021; 75: S204

Das könnte Sie auch interessieren:

HBV-Reaktivierung unter Immunsuppression

Durch aktuelle Migrationsdynamiken befindet sich auch in Österreich die Prävalenz der Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) im Steigen. Besonders bei Patient:innen unter ...

Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA

Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...

Neues aus der Welt der Hepatologie

Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...