Neues zur Behandlung von Aszites und Ösophagusvarizenblutung

Bericht: Regina Scharf, MPH

Medizinjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

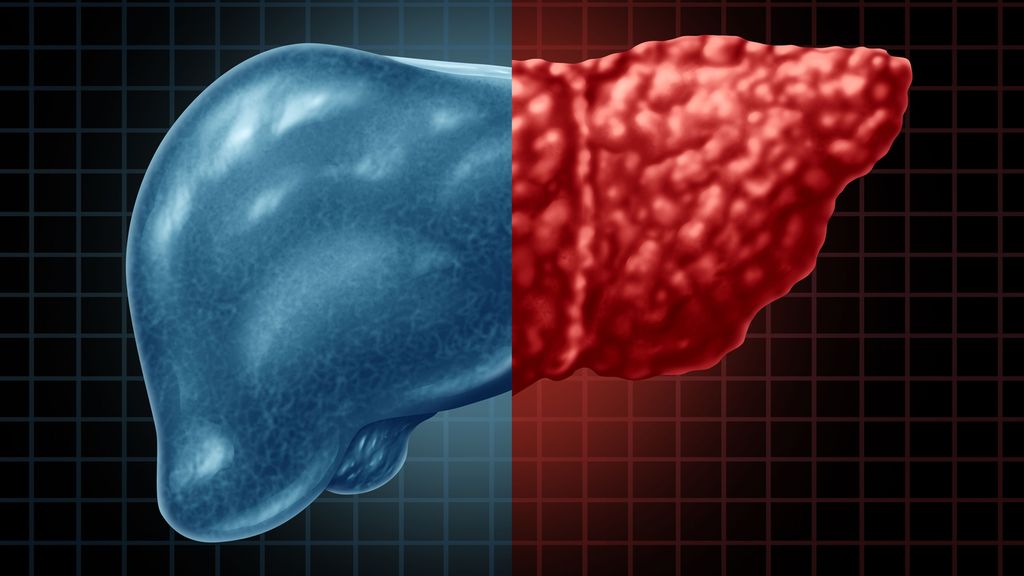

Die Dekompensation der Leberzirrhose führt zu einer Multiorganbeteiligung und einer dramatischen Abnahme der Lebenserwartung. Neuigkeiten gibt es vor allem bei der Behandlung des Aszites und der Ösophagusvarizenblutung, wie Prof. Dr. med. Markus Heim, Chefarzt Gastroenterologie und Hepatologie am universitären Bauchzentrum «Clarunis» in Basel, an der digital medArt basel20. erläuterte.

Die Leberzirrhose markiert das Endstadium vieler chronisch mikroinflammatorischer Leberkrankheiten. «Im Vordergrund der Behandlung von Patienten mit kompensierter Leberzirrhose steht die Therapie der Grundkrankheit», sagte Heim. Eine ausgewogene, kalorisch ausreichende Ernährung und Sport wirken einer Kachexie präventiv entgegen. Wegen des erhöhten Risikos eines hepatozellulären Karzinoms sollten die Patienten alle sechs Monate mittels Abdomensonografie untersucht werden. Ergänzend könne das Alpha-Fetoprotein bestimmt werden. Fällt die Thrombozytenzahl <150000/µl und beträgt die Lebersteifigkeit im Fibroscan >20kPa, wird ein Varizenscreening mittels Gastroskopie empfohlen.1 Patienten ohne Varizen sollten nach zwei Jahren erneut gastroskopisch kontrolliert werden, Patienten mit kleinen Varizen nach einem Jahr. Bei mittelgrossen bis grossen Varizen ist eine Primärprophylaxe (siehe unten) indiziert.

Gesundheitszustand verschlechtert sich mit Dekompensation

Die dekompensierte Leberzirrhose geht in der Regel mit einer Multiorganbeteiligung und einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes einher. Gemäss einer Studie beträgt die mediane Lebenserwartung bei dekompensierter Leberzirrhose 2 Jahre, im Vergleich zu 12 Jahren bei einer kompensierten Leberzirrhose.2 Typische Zeichen für eine Dekompensation sind Ikterus, Ösophagusvarizenblutung, Aszites und ein relatives Nierenversagen.

Die Ösophagusvarizenblutung ist eine häufige und gefürchtete Komplikation der Leberzirrhose. Sie betrifft ca. 30% der Patienten und geht mit einer Mortalität von 15–25% einher. Etwa zwei Drittel der Patienten erleiden innerhalb von ein bis zwei Jahren eine Rezidivblutung. Die Primärprophylaxe der Ösophagusvarizenblutung erfolgt mit Carvedilol (6,25–12,5mg/d) oder mit einer endoskopischen Gummibandligatur und ist bei Varizen mit einem erhöhten Blutungsrisiko indiziert. Das ist der Fall bei mittelgrossen bis grossen Varizen und solchen mit sogenannten «red signs» sowie – unabhängig von der Varizengrösse – bei Patienten mit einer Leberzirrhose im Stadium Child-Pugh C. Bei Patienten, die eine Varizenblutung erlitten haben, sollte eine Sekundärprophylaxe mit einer Gummibandligatur und Carvedilol durchgeführt werden (mit Ausnahme der Patienten, die mit einem TIPS [transjugularer intrahepatischer portosystemischer Shunt] behandelt wurden, siehe unten).

Bei der Behandlung der akuten Ösophagusvarizenblutung auf der Intensivstation stehen die Sicherung der Atemwege und die Kreislaufstabilisierung im Vordergrund. Anschliessend sollten die Varizen innerhalb von 12 Stunden mittels endoskopischer Gummibandligatur stabilisiert werden. Zu den Neuerungen in der Akutbehandlung gehört das Konzept des «early TIPS» sowie der «ELLA-Stent». Eine randomisierte prospektive Studie, die die frühe Einlage eines TIPS mit der traditionellen Behandlung (vasoaktive Substanzen plus endoskopische Gummibandligatur) bei Patienten mit Leberzirrhose (Child-Pugh B und C) und Ösophagusvarizenblutung verglichen hat, zeigt, dass das Überleben der Patienten durch einen «early TIPS» deutlich verbessert werden konnte.3 Der Ösophagusvarizen-Stent der Firma ELLA ersetzt die Sengstaken-Blakemore-Sonde im Falle einer akuten Blutung.

Neue Entlastungssysteme zur Aszitesbehandlung

Der Aszites ist oft der erste Hinweis auf eine Dekompensation der Leberzirrhose. Bei neu aufgetretenem Aszites muss zum Ausschluss einer spontanen bakteriellen Peritonitis eine Aszitespunktion durchgeführt werden. Ein unkomplizierter Aszites ist mit Diuretika wie Spironolacton oder Torasemid behandelbar. Lässt sich die Flüssigkeit auf diese Weise nicht mobilisieren, ist eine Parazentese oder die Versorgung mit einem TIPS indiziert. Eine Alternative sind die subkutane Einlage einer PleurX™-Drainage in die Peritonealhöhle und die bedarfsweise Entlastung des Aszites durch den Patienten oder die Spitex. Etwas ausgeklügelter ist die kontinuierliche Entlastung durch das alfapump®-System, bei dem der Aszites mit einer batteriebetriebenen, subkutan implantierten Pumpe durch ein Kathetersystem in die Harnblase befördert wird.

Multiorganbeteiligung

Lunge

Zu den wichtigsten pulmonalen Manifestationen der dekompensierten Leberzirrhose gehören der hepatische Hydrothorax, das hepatopulmonale Syndrom und die portopulmonale Hypertonie. Die Komplikationen gehen mit einer erhöhten Morbidität und/oder Mortalität einher. Die Behandlung erweist sich in der Regel als schwierig, weshalb die Abklärung der Patienten im Hinblick auf eine Lebertransplantation empfohlen wird.

Herz

Eine Erkrankung, nach der man bei Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose aktiv suchen sollte, ist die zirrhotische Kardiomyopathie. Aufgrund ihrer subklinischen Ausprägung bleibt die Erkrankung oft unentdeckt. Im Anschluss an eine Parazentese, eine TIPS-Einlage, einen bakteriellen Infekt oder eine Lebertransplantation kann es jedoch zur klinischen Manifestation kommen.

Nieren

Zwischen 20 und 40% der Patienten mit einer dekompensierten Leberzirrhose erleiden ausserdem ein akutes Nierenversagen. Bei knapp der Hälfte handelt es sich um ein prärenales, auf Volumengabe reversibles, Nierenversagen. Bei circa einem Viertel der Fälle ist die Ursache des Nierenversagens ein hepatorenales Syndrom. «Diese Patienten sprechen auf die Verabreichung von Volumen und Albumin nicht an und sollten mit Terlipressin behandelt werden», sagte der Experte. Neuerdings wird empfohlen, das Vasopressin-Analogon aufgrund der besseren Verträglichkeit nicht als Bolus, sondern als Dauerinfusion zu verabreichen. Die Behandlung wird mit einer Initialdosis von 2mg/d begonnen und kann bis maximal 12mg/d gesteigert werden.

Sprechen die Patienten auf die Behandlung mit Terlipressin und Albumin nicht an, kann eine Nierenersatztherapie notwendig werden. In ausgewählten Fällen sollte eine TIPS-Einlage in Erwägung gezogen werden.

Fragen und Antworten aus dem Live-Chat mit Prof. Markus Heim

Wie gut eignen sich einfache nicht invasive Fibrose-Scores als Screening-Methode für eine Leberzirrhose?

M. Heim: Es existieren verschiedene solcher Scores, die mehrheitlich auf Serumwerten basieren. Alle diese Tests sind gut geeignet, um eine Leberzirrhose auszuschliessen, nicht aber um die Vorstadien zu erkennen. Das Ziel ist aber, die Entstehung einer Leberzirrhose zu verhindern.

Wann wird der ELLA-Stent eingesetzt und wie lange kann er im Ösophagus belassen werden?

M. Heim: Der ELLA-Stent wird bei einer akuten Ösophagusvarizenblutung eingesetzt, die endoskopisch nicht gestillt werden kann, und dient zur Überbrückung, beispielsweise bis zur Einlage eines «early TIPS». Der Stent ist für periphere Spitäler, die selbst keine TIPS einlegen, eine geeignete Behandlungsmethode, um die Patienten zu stabilisieren, damit sie in ein grösseres Spital verlegt werden können. Der ELLA-Stent kann für eine Woche, möglicherweise auch für eine längere Zeit, belassen werden.

In welchen Intervallen sollte bei Patienten mit persistierendem Alkoholabusus nach einer Leberzirrhose gesucht werden?

M. Heim: Ergibt die Anamnese des Patienten Hinweise auf einen Alkoholabusus, sollte mittels Transaminasen, evtl. ergänzt durch eine Abdomensonografie, nach einer Leberzirrhose gesucht werden. Bei erhöhten Transaminasen sind weitere Untersuchungen, wie beispielsweise ein Fibroscan, notwendig, um festzustellen, wie weit die Fibrosierung fortgeschritten ist. Bei nachgewiesener Fibrosierung stellt sich die Frage einer Leberbiopsie. Diese ist nach wie vor der Goldstandard für das Staging jeder Lebererkrankung. Findet sich kein Hinweis auf eine Leberzirrhose, besteht der Alkoholabusus aber weiter, sollte das Screening, beispielsweise mittels Fibroscan, nach einigen Jahren wiederholt werden. Die Dauer bis zum Auftreten einer alkoholischen Leberkrankheit beträgt zwischen 10 und 30 Jahre.

Quelle:

digital medArt basel.20, 7. bis 8. Mai 2020

Literatur:

1 de Franchis R: Expanding consensus in portal hypertension: report of the Baveno VI consensus workshop: stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. J Hepatol 2015; 63: 743-52 2 D’Amico C et al.: Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis: a systematic review of 118 studies. J Hepatol 2006; 44: 217-31 3 García-Pagán JC et al.: Early use of TIPS in patients with cirrhosis and variceal bleeding. N Engl J Med 2010; 362: 2370-9

Das könnte Sie auch interessieren:

HBV-Reaktivierung unter Immunsuppression

Durch aktuelle Migrationsdynamiken befindet sich auch in Österreich die Prävalenz der Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) im Steigen. Besonders bei Patient:innen unter ...

Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA

Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...

Neues aus der Welt der Hepatologie

Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...