Hepatitis E: eine Infektionserkrankung von zunehmender Bedeutung

Autor:

PD Dr. med. Dr. scient. med. Thomas Horvatits

Innere Medizin und Gastroenterologie

Gesundheitszentrum Gastromedics

Eisenstadt

E-Mail: th@gastromedics.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Hepatitis-E-Virusinfektion ist eine Entzündung der Leber, welche durch das Hepatitis-E-Virus (HEV) ausgelöst wird. Verzehr von unzureichend erhitztem Schweinefleisch stellt den Hauptübertragungsweg in Europa dar. Auch wenn die allermeisten HEV-Infektionen klinisch stumm verlaufen, können Fälle einer schweren Hepatitis bis hin zum Leberversagen und – bei immungeschwächten Patienten – eine Chronifizierung der Infektion auftreten.

Keypoints

-

Bei jeder unklaren Leberwerterhöhung sollte auf das Hepatitis-E-Virus (HEV) getestet werden.

-

Bei Immunkompetenten ist eine Anti-HEV-IgM-Bestimmung (serologischer Test) ausreichend, bei Immunsupprimierten hingegen sollte immer ein PCR-Test erfolgen.

-

HEV-Infektionen sind in der Regel selbstlimitierend und heilen spontan aus.

-

Patienten mit unklaren neurologischen Erkrankungen in Zusammenhang mit einer HEV-Infektion sollten hinsichtlich möglicher extrahepatischer Manifestationen untersucht und beim Spezialisten vorgestellt werden.

-

In seltenen Fällen einer fulminanten Hepatitis, bei schweren extrahepatischen Manifestationen oder bei chronischer Hepatitis E sollte eine Therapie(off label) mit Ribavirin erwogen werden.

Genotypen und Infektionswege

Insgesamt sind 8 HEV-Genotypen (GT) bekannt, von denen die GT1–4 für den Menschen von primärer Relevanz sind.1 GT1-Infektionen kommen in tropischen und subtropischen Ländern (v.a. in Afrika und Asien) vor und sind mit reduzierten hygienischen Bedingungen und kontaminiertem Trinkwasser assoziiert. Eine Besonderheit der GT1-Infektion ist, dass diese bei Schwangeren zu einer erhöhten Rate an akutem Leberversagen führt und mit erhöhter maternaler und fetaler Sterblichkeit (bis zu 20%) einhergeht.2

GT2 wird ebenso v.a. durch verunreinigtes Trinkwasser übertragen und ist in Afrika und vereinzelt in Mittelamerika endemisch. Der in den Industrienationen der westlichen Welt vorherrschende GT3 ist eine zoonotische Erkrankung. D.h., Tiere stellen ein Reservoir dar, von wo aus das Virus auf den Menschen übertragen werden kann. Die Hauptinfektionsquelle ist der Verzehr von nicht ausreichend erhitztem Schweinefleisch (wie Schweinemett, Rohwurst oder Leberwurst). Aber auch Wildschweine sowie Wild im Allgemeinen und Muscheln wurden als mögliche Infektionsquellen beschrieben.

GT4 ist ebenso eine Zoonose und kommt v.a. in den Industrienationen Asiens wie beispielsweise in Japan, aber auch in China vor.

Im Gegensatz zu den in den Tropen vorherrschenden GT1+2 können autochthone GT3+4-Infektionen bei Individuen mit starker Immunkompromittierung, wie beispielsweise bei Patienten nach Organtransplantion, mit einer HIV-Infektion, einer onkologischen oder einer rheumatologischen Erkrankung, zu chronischen Verläufen der Virushepatitis führen.1,2

GT5+6 sind v.a. bei Wildschweinen in Asien beschrieben und scheinen nicht humanpathogen zu sein, wohingegen GT7+8 bei Kamelen auftreten und hier auch ein Fall einer chronischen HEV-Infektion bei einem Patienten nach Lebertransplantation beschrieben wurde.3

Ratten-HEV ist von den oben genannten Stämmen genetisch sehr weit entfernt und wurde lange Zeit als nicht humanpathogen erachtet. Mittlerweile sind Fälle von HEV-Infektionen bei Menschen in Assoziation mit Rattenkot-Exposition beschrieben, so auch ein Fall mit chronischem Verlauf bei einem lebertransplantierten Patienten.4,5

Epidemiologie

Die Anti-HEV-Seroprävalenz liegt in Mitteleuropa (mit grossen regionalen Unterschieden) bei bis zu 25%.2

In den letzten Jahren ist der Stellenwert von HEV hinsichtlich der Sicherheit von Blutprodukten breit diskutiert worden. Eine Studie aus Norddeutschland zeigte, dass 1 von 800 Blutspendern positiv auf HEV getestet wurde.6 Diese relativ hohe HEV-Virämierate bei asymptomatischen Blutspendern ist von wesentlicher Relevanz. Gerade chronisch kranke Patienten, solche mit Malignomen unter Chemotherapie, nach Organtransplantation oder anderweitig bedingter Immunsuppression erhalten gehäuft Blutprodukte und sind daher besonders gefährdet, eine transfusionsbedingte HEV-Infektion mit möglichem chronischem Verlauf zu entwickeln. Aus diesem Grund werden in verschiedenen europäischen Ländern (wie bspw. seit 01/2020 in Deutschland; Anm.: seit 10/2018 in der Schweiz) Blutprodukte zunehmend neben HIV, HCV und HBV auch auf HEV getestet.7

Klinik und Diagnostik

Der Grossteil der HEV-Infektionen verläuft unbemerkt und klinisch asymptomatisch. Dennoch können (in GT3-Regionen v.a. bei älteren Männern) auch Verläufe einer akuten oder fulminanten Hepatitis auftreten. Die klinische Symptomatik der akuten Hepatitis E ähnelt dem Verlauf anderer viraler Hepatitiden (Müdigkeit, Ikterus, Dunkelfärbung des Urins, heller Stuhl sowie Übelkeit, Erbrechen, Oberbauchbeschwerden, Hepatomegalie). Patienten mit einer vorbestehenden Leberzirrhose und HEV-Infektion können ein lebensbedrohliches akut-auf-chronisches Leberversagen entwickeln.2

Chronische Hepatitis E

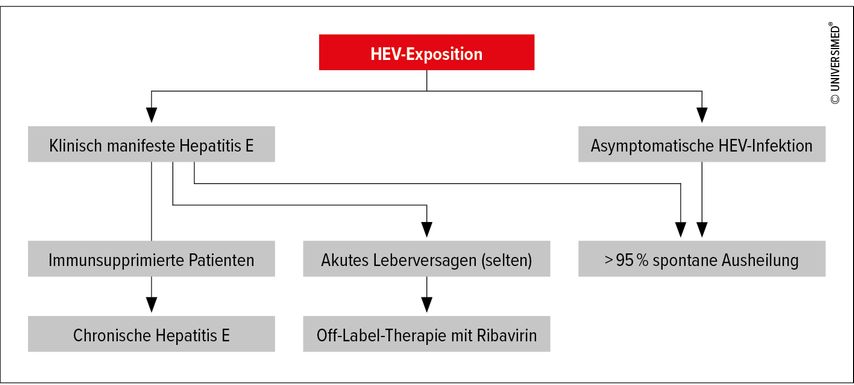

Immunsupprimierte Patienten haben ein deutlich erhöhtes Risiko, eine chronische Hepatitis E zu entwickeln, welche über Fibrose bis zur Leberzirrhose mitsamt den Komplikationen der portalen Hypertension führen kann. Die Europäische Gesellschaft für Hepatologie (EASL) definiert die chronische Hepatitis E als Viruspersistenz (Nachweis von HEV-RNA mittels PCR) für mindestens drei Monate.8 Die chronische Hepatitis E wurde erstmalig bei Nierentransplantierten beschrieben.9 In einer grossen nationalen Kohorte in Frankreich wurde bei 47% der untersuchten nierentransplantierten Patienten eine Chronifizierung der Infektion beobachtet.10 Die Abbildung 1 stellt mögliche Verläufe der HEV-Infektion dar.

Diagnostik

Im Falle einer unklaren Hepatitis (sowie bei jeder unklaren Leberwerterhöhung) sollte neben HAV, HBV und HCV auch auf HEV getestet werden. Bei Immungesunden kann dies mittels Anti-HEV-IgM erfolgen, bei Immungeschwächten sollte dies aufgrund möglicher falsch negativer serologischer Befunde immer mittels HEV-PCR erfolgen.1,2

Extrahepatische Manifestationen stellen ein Spezifikum von HEV-Infektionen dar. D.h., unabhängig von der primären Entzündung der Leber wurden zahlreiche Virus-vermittelte Beteiligungen anderer Organsysteme berichtet.13 Beim tropischen GT1 wurden gehäuft Pankreatitiden beobachtet, wohingegen der in Europa vorherrschende GT3 v.a. mit neurologischen Manifestationen wie der neuralgischen Schulteramyotrophie oder dem Guillain-Barré-Syndrom assoziiert ist.11,12

Ähnlich zu anderen Virushepatitiden wurden immunologische Phänomene wie die symptomatische Kryoglobulinämie oder auch Fälle von Glomerulonephritiden bei Patienten mit HEV-Infektion beobachtet.13 Kürzlich konnte das Virus im Ejakulat von immunsupprimierten Männern mit chronischer Hepatitis E nachgewiesen werden. Interessanterweise persistierte das Virus im männlichen Reproduktionstrakt um mehrere Monate länger, als es im Blut nachweisbar war. Der Hoden könnte eine immunologische Nische darstellen, in der sich HEV vor dem Immunsystem verstecken und weiter replizieren kann. Der Stellenwert dieser extrahepatischen Replikation muss in künftigen Studien noch weiter untersucht werden.14

Therapie

Da HEV-Infektionen bei Immunkompetenten in aller Regel selbstlimitierend verlaufen, ist eine Therapie nur in Ausnahmen erforderlich. Solche Ausnahmen beinhalten Einzelfälle von schweren Verläufen mit akuter Hepatitis oder akutem Leberversagen bei bspw. hämatoonkologischen Patienten oder bei Patienten mit vorbestehender Hepatopathie und akut-auf-chronischem Leberversagen.

Die chronische Hepatitis E bei Immunsupprimierten hingegen sollte immer behandelt werden, da eine potenziell lebensbedrohliche Leberzirrhose rasch entstehen und fortschreiten kann. Wichtig anzumerken ist, dass eine spezifische medikamentöse Therapie bis dato nicht zugelassen ist. Eine Off-Label-Anwendung von Ribavirin hat sich aber dennoch als sicher und effizient gezeigt und wird von der EASL-Leitlinie empfohlen. Eine Ausheilung unter Ribavirin kann in ca. 80–90% der Fälle erreicht werden.1,2

Ein Vakzin gegen HEV ist in China zugelassen und auch nur in China verfügbar. Bisher ist unklar, ob dieser auf GT1 basierende Impfstoff auch vor GT3 schützt. Mit Spannung werden hier weitere Daten erwartet.

Literatur:

1 Hoofnagle JH et al.: Hepatitis E. N Engl J Med 2012; 367: 1237-44 2 Horvatits T et al.: The clinical perspective on hepatitis E. Viruses 2019; 11: 617 3 Lee GH et al.: Chronic infection with camelid hepatitis E virus in a liver transplant recipient who regularly consumes camel meat and milk. Gastroenterology 2016; 150: 355-7 e3 4 Sridhar S et al.: Rat hepatitis E virus as cause of persistent hepatitis after liver transplant. Emerg Infect Dis 2018; 24: 2241-50 5 Sridhar S et al.: Transmission of rat hepatitis E virus infection to humans in Hong Kong: a clinical and epidemiological analysis. Hepatology 2021; 73: 10-22 6 Westholter D et al.: HEV-positive blood donations represent a relevant infection risk for immunosuppressed recipients. J Hepatol 2018; 69: 36-42 7 Paul-Ehrlich-Institut, Pressemitteilungen: Sicherheit der Blutspenden 11/2019 8 EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus infection. J Hepatol 2018; 68: 1256-71 9 Kamar N et al.: Hepatitis E virus and chronic hepatitis in organ-transplant recipients. N Engl J Med 2008; 358: 811-7 10 Legrand-Abravanel F et al.: Hepatitis E virus infection without reactivation in solid-organ transplant recipients, France. Emerg Infect Dis 2011; 17: 30-7 11 van Eijk JJJ et al.: Clinical phenotype and outcome of hepatitis E virus-associated neuralgic amyotrophy. Neurology 2017; 89: 909-17 12 van den Berg B et al.: Guillain-Barre syndrome associated with preceding hepatitis E virus infection. Neurology 2014; 82: 491-7 13 Pischke S et al.: Hepatitis E virus: Infection beyond the liver? J Hepatol 2017; 66: 1082-95 14 Horvatits T et al.: Hepatitis E virus persists in the ejaculate of chronically infected men. J Hepatol 2021; 75: 55-63

Das könnte Sie auch interessieren:

HBV-Reaktivierung unter Immunsuppression

Durch aktuelle Migrationsdynamiken befindet sich auch in Österreich die Prävalenz der Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) im Steigen. Besonders bei Patient:innen unter ...

Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA

Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...

Neues aus der Welt der Hepatologie

Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...