Wenn das Mesh wieder raus muss

Autor:

Prim. Priv.-Doz. Dr. Oliver Preyer, MBA

Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

KABEG Landeskrankenhaus Villach

E-Mail: oliver.preyer@kabeg.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die vaginale Mesh-Chirurgie kam, basierend auf mehreren Warnungen der amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) und ausgehend von den USA, aufgrund ihrer Komplikationsträchtigkeit in den 2010er-Jahren zunehmend auch bei uns in Verruf. Initial vielversprechende Ergebnisse wurden bald durch einen Schwall an unerwünschten Ereignissen konterkariert, die zu multiplen FDA-Warnungen, einer Reklassifikation in die Medizinprodukt-Klasse III („high risk“) und letztlich zu einem kompletten Rückruf der Meshes im Jahr 2019 führten.1

Keypoints

-

Sich der möglichen Risiken eines operativen Eingriffes bewusst zu sein, verringert die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen.

-

Die Fähigkeit, Komplikationen der Prolapschirurgie zu beherrschen, stellt eine Grundvoraussetzung dar, (laparoskopische) Prolapschirurgie überhaupt durchzuführen.

-

Mesh-Komplikationen treten meist spät auf und ihr Management erfordert oft mehrere Eingriffe. Es empfiehlt sich daher, das eigene Patientinnenkollektiv drei Monate und ein Jahr nach dem Eingriff selbst nachzukontrollieren, da man sonst kein Gefühl für die Komplikationsrate an der eigenen Institution bekommt und sich die Patientinnen mit einer Komplikation woanders hinwenden.

-

Die Durchführung von Mesh-Explantationen ist nur in Referenzzentren empfohlen.

Mesh-Komplikationen nach Prolapsoperationen sind, wie alle anderen Arten von Komplikationen, unerfreulich und meist eher komplex zu lösen. Diese grundlegende Tatsache sollte jedem Operateur klar sein. Ein Operateur, der ein Mesh implantiert, soll jedenfalls über die Fähigkeiten verfügen, im Komplikationsfall ein solches auch wieder zu explantieren. Die Explantation hat sich im Falle der vaginalen Meshes als äußerst kompliziert, in manchen Situationen sogar als unmöglich erwiesen. Sie erscheint im Falle von abdominalen Meshes im Vergleich zu vaginalen Meshes zumindest vom Zugang leichter, wenn auch hier die Rahmenbedingungen erschwert sein können.

Komplikationen nach Mesh-Implantation

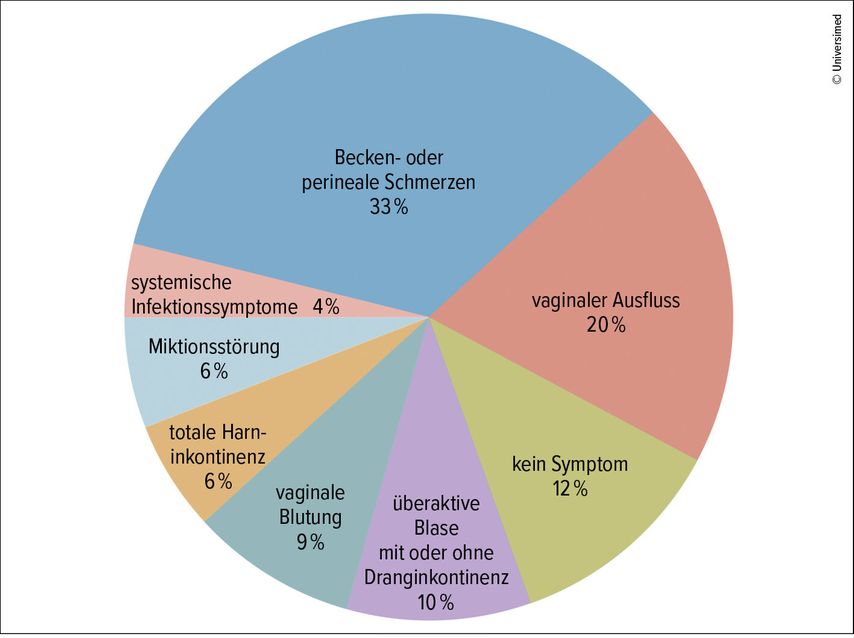

Das Hauptproblem von Mesh-Komplikationen stellen Schmerzen dar, die bei 11% der Fälle auch persistieren können. In eine Studie von Warembourg et al.2 wurden 19 Patientinnen eingeschlossen. 78,9% dieser Fälle wurden laparoskopisch, 15,8% offen und 5,3% roboterassistiert operiert. Die Verteilung der Ursachen für eine Reoperation war wie in Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Verteilung der Ursachen für eine Reoperation nach Mesh-Implantation (modifiziert nach Warembourg et al. 2017)2

Im französischen VIGI-Mesh-Register konnte eine Inzidenz von Komplikationen bei vaginalen beckenbodenchirurgischen Eingriffen (mit oder ohne Mesh) durch Einschluss von 1873 Patientinnen gezeigt werden. In einem Follow-up von bis zu 8 Jahren konnte eine ansteigende Komplikationshäufigkeit zwischen den Eingriffen laparoskopisches Mesh < mitturethrale Schlinge < transvaginales Mesh < vaginaler „native tissue repair“ < Kombination aus mitturethraler Schlinge und Prolapschirurgie beobachtet werden.3

Eingriffsspezifische Komplikationen von Mesh-Operationen sind Blutungen (z.B. im Bereich des Promontoriums), Perforationen und Verletzungen (Rektum, Blase, Ureteren, Nerven, Scheide), meshbezogene Komplikationen (Exposition, Erosion, Infektion, Retraktion, Schmerzen). Die Rate an vaginalen Erosionen wird in der zitierten Publikation mit etwa 2,4% angegeben.4

In einer französischen Studie aus dem Jahr 2021 konnte nach vaginalen Mesh-Operationen im Langzeit-Follow-up von 18 Jahren allerdings gezeigt werden, dass bei der Verwendung unterschiedlichster Materialien bei 25% der Patientinnen eine vaginale Mesh-Erosion auftrat und 17% der betroffenen Patientinnen einer operativen Reintervention bedurften.3 Dies illustriert eindrücklich, dass bei vaginalen Eingriffen und der Verwendung eines Meshes mit einer viel höheren Komplikationsrate zu rechnen ist.

Eine im JAMA publizierte Studie, die das Langzeit-Outcome von Patientinnen mit Prolaps der Beckenorgane untersuchte, die wegen des Prolapses eine abdominale Sakrokolpopexie erhalten hatten, konnte zeigen, dass die Komplikationen nach diesem Eingriff oft sehr spät auftreten und zahlreiche Operationen nach sich ziehen.5

Mesh-Erosionen

Mesh-Erosionen treten gehäuft nach einer intraoperativen Scheideneröffnung auf. Als Therapiestrategien bei Mesh-Erosion werden in der Literatur die Behandlung mit Östrogen sowie ein operatives oder ein abwartendes Vorgehen beschrieben. In einer Studie von Tan-Kim et al. konnte gezeigt werden, dass nur 20% der Erosionen mit einer reinen Östrogentherapie, 26% mit einem abwartenden, aber 53% mit einem operativen Vorgehen behoben werden konnten (bei 5% geplanter Eingriff, aber „lost to follow-up“).6

Mesh-Exposition

Als Therapiestrategie bei asymptomatischer Mesh-Exposition wird das abwartende, konservative Vorgehen empfohlen. Sobald zusätzlich Blutungen oder Dyspareunie auftreten, wird bei Persistenz nach dem konservativen Vorgehen die partielle Entfernung empfohlen. Liegt ein infiziertes Mesh vor, werden in Abhängigkeit vom Mesh-Typ beim Polypropylen-Mesh die partielle oder komplette Entfernung und beim Polyester-Mesh jedenfalls die komplette Entfernung empfohlen. Bei vaginaler Exposition soll an die Möglichkeit einer Vaginoskopie und das vaginale Einführen von Resektionsinstrumenten gedacht werden, die das operative Vorgehen bedeutend erleichtern können.7

Klinisches Fallbeispiel

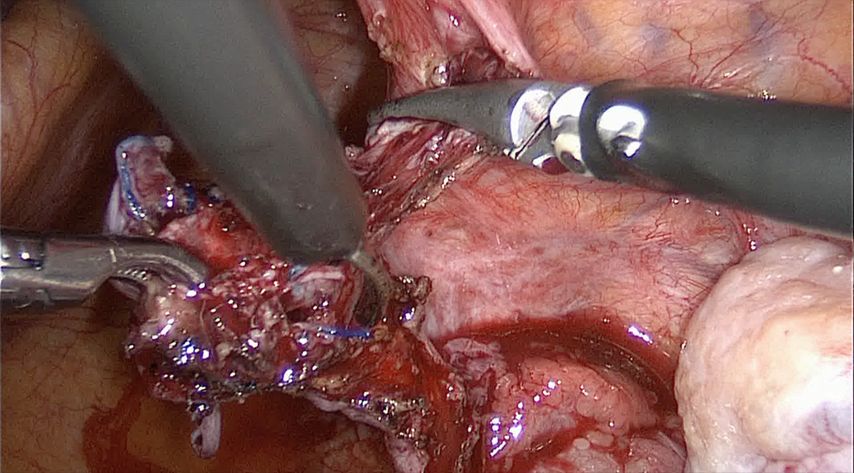

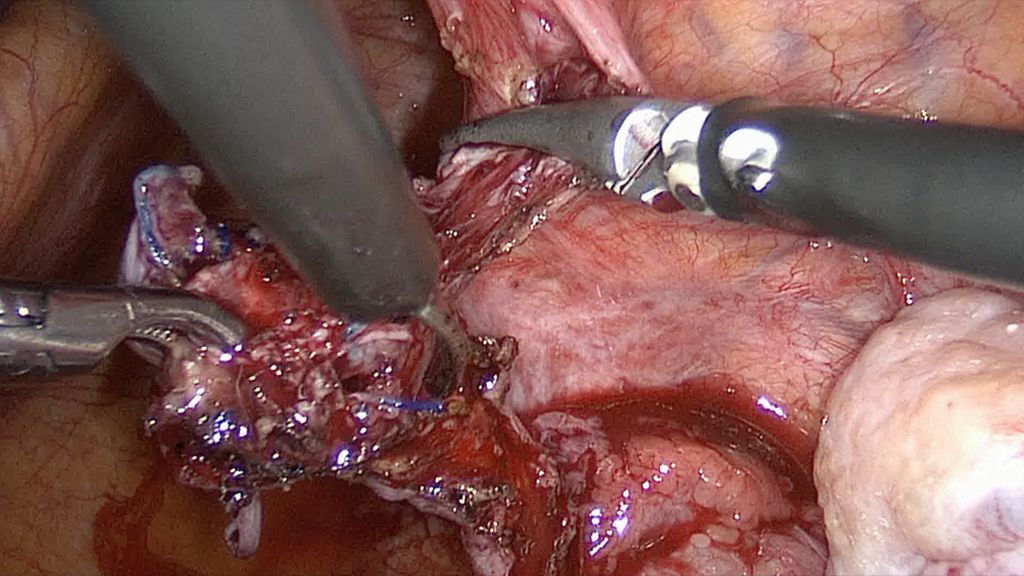

In Abbildung 2 zeigt sich der Situs einer 53-jährigen Patientin, die an unserer Abteilung zur kompletten Entfernung eines nicht infizierten Meshes bei Status post Hysteropexie und Rezidiv aufgrund eines Mesh-Risses vorstellig wurde. Die klinische Manifestation zeigte sich auch in diesem Fall spät, konkret 5 Jahre postoperativ.

Abb. 2: Intraoperativer Situs, laparoskopische vollständige Explantation eines Meshes nach Hysteropexie und Rezidiv aufgrund eines Mesh-Risses

Prinzipiell muss im Rahmen einer Mesh-Komplikation auch an eine mögliche Kompromittierung benachbarter Hohlräume und Organe gedacht werden. Daher ist es erforderlich,

-

eine komplette Entfernung des Meshes durchzuführen,

-

an Fisteln zu denken und

-

Harnblase, Harnleiter und Rektum während der Operation zu überprüfen.

Als relativ neue Komplikation wird in der Literatur die Bildung von Mesh-Konglomeraten nach Verwendung von synthetischen Klebern zur Promontofixation des Meshes erwähnt. Die Aufhebung möglicher Präparationsschichten aufgrund des verwendeten Klebers stellt eine besondere Herausforderung bei der operativen Sanierung dar.8

Symptome einer Mesh-Schrumpfung sind starke Schmerzen im kleinen Becken sowie starke und tiefe Dyspareunie. Starke und tiefe Schmerzen werden manchmal nach der Verwendung von Metall-Tackern beschrieben. Hier sollten nur noch resorbierbare Alternativen Verwendung finden.

Seltene Komplikationen

Seltene Komplikationen nach Sakrokolpo-/Hystero-/Zervikopexie sind:

-

Spondylodiszitis

-

Vesikovaginalfistel

-

Hydronephrose

Die Spondylodiszitis kommt bei weniger als 1% der Fälle vor, wird aber (v.a. auch juridisch!) als eingriffsspezifisch gewertet, d.h. als eine Komplikation, über die im Zusammenhang mit den oben genannten Eingriffen aufgeklärt werden muss! Cave gültige österreichische Rechtsprechung: Diese Komplikationsmöglichkeit findet sich explizit in diesem Zusammenhang in keinem Aufklärungsbogen, daher ist die Spondylodiszitis unbedingt beim Aufklärungsgespräch zu erwähnen und schriftlich zu dokumentieren. Sie ist aus juridischer Sicht eben nicht unter dem Sammelbegriff „Entzündungen“ subsumiert.

Die Vesikovaginalfistel ist mit weniger als 1% Vorkommen ebenfalls eine seltene postoperative Komplikation. Besonders zu beachten ist hierbei, dass die Beschwerden meist früh (5–10 Tage postoperativ) auftreten, die Entdeckung aber meist spät (1–3 Monate postoperativ) erfolgt, weil einfach nicht daran gedacht wird. Eine Zystoskopie ist bei Verdacht ebenso hilfreich wie die klassische Blauprobe und in Ergänzung die Durchführung einer MRT.

Eine Hydronephrose kann prinzipiell nach jeder blasennahen Prolapsoperation auftreten. Daher empfehlen sich die Durchführung einer präoperativen Nierensonografie, die intraoperative Zystoskopie (z.B. mit 33%iger Glukoselösung, ausgezeichnet sichtbares Jet-Phänomen!) und die Nierensonografie bei Entlassung der Patientin. Um ein Ureterkinking intraoperativ zu vermeiden, bedarf es höchstmöglicher Trainings-Skills in laparoskopischen Nahttechniken. Das größte Risiko für ein Ureterkinking ist der weit laterale Stich rechts beim Peritonealverschluss nach Sakrokolpopexie.

Literatur:

1 Syed KK et al.: Anterior vaginal wall prolapse repair and the rise and fall of transvaginal mesh. Did we come full circle? A historical perspective. Urology 2021; 150: 110-5 2Warembourg S et al.: Reoperations for mesh-related complications after pelvic organ prolapse repair: 8-year experience at a tertiary referral center. Int Urogynecol J 2017; 28(8): 1139-51 3 Vinchant M et al.: Reoperation rate and outcomes following the placement of polypropylene mesh by the vaginal route for cystocele: very long-term follow-up. Int Urogynecol J 2021; 32(4): 929-35 4 Bacle J et al.: Laparoscopic promontofixation for pelvic organ prolapse: a 10-year single center experience in a series of 501 patients. Int J Urol 2011; 18(12): 821-6 5 Nygaard I et al.: Long-term outcomes following abdominal sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse. JAMA 2013; 309(19): 2016-24 6 Tan-Kim J et al.: Prevalence and risk factors for mesh erosion after laparoscopic-assisted sacrocolpopexy. Int Urogynecol J 2011; 22(2):205-12 7 Billone V et al.: Laparoscopy-like operative vaginoscopy: a new approach to manage mesh erosions. J Minim Invasive Gynecol 2015; 22(1): 10 8 Sarasa Castelló N et al.: Safety of synthetic glue used for laparoscopic prolapse treatment. J Minim Invasive Gynecol 2018; 25(6): 957-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Standard oder ein verzichtbarer Mehraufwand?

Die durchschnittliche Patientin mit einer zervikalen intraepithelialen Neoplasie (CIN) ist im reproduktiven Alter, im Mittel 30 Jahre alt und tendenziell werden die Patientinnenimmer jünger.1 Nahezu jede Exzisionsart an der Zervix uteri ist mit einer erhöhten perinatalen Morbidität behaftet. Die LLETZ («large loop excision of the transformation zone») und die LEEP («loop ...

Neues zur Prävention rezidivierender Harnwegsinfektionen

Ob in der Hausarztpraxis oder beim Spezialisten: Harnwegsinfektionen sind häufig. Gemäss dem Expertenbrief No.58 der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ist die ...

Betroffenheit oder Gefährdung erkennen und Hilfe leisten

Die weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) ist infolge der Migration aus praktizierenden Ländern auch in der Schweiz eine Realität. Insbesondere Gesundheitsfachpersonen kommen mit ...