Intrapartaler Ultraschall

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Anwendung des Ultraschalls in der Geburtshilfe endet schon lange nicht mehr bei Geburtsbeginn mit der sonografischen kindlichen Gewichtsschätzungund der Bestimmung der Kinds- und Plazentalage. Auch während der Geburt ist der Ultraschall von klinischem Nutzen. Der Geburtsfortschritt sowie die Einstellung und der Höhenstand des kindlichen Kopfes können sonografisch bestimmt und damit objektivierbar und reproduzierbar gemacht werden.

In der Eröffnungsperiode werden bei protrahierten Geburtsverläufen kindliche Lage- und Einstellungsanomalien mittels intrapartalen Ultraschalls (IPUS)besser erkannt, sodass durch entsprechende Lagerung der Gebärenden der weitere Verlauf günstig beeinflusst werden kann.

Zu Beginn der Austreibungsperiode kann durch die translabiale Messung des «angle of progression» (AoP), der «head-perineum distance» (HPD) und der «head direction» (HD) die Chance für eine erfolgreiche vaginale Geburt eingeschätzt werden. Auch sind eine mögliche Konfiguration des kindlichen Kopfes, das Ausmass einer Geburtsgeschwulst sowie ein vorhandener Asynklitismus objektivierbar und messbar.

Bei Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode oder bei pathologischem CTG und klinisch noch nicht sicher die Interspinalebene passiertem Kopf kann der translabiale Ultraschall eine Entscheidungshilfe für oder gegen eine vaginal-operative Intervention sein.

Bisher fehlt allerdings der sichere Nachweis, dass durch die Anwendung des IPUS das Outcome für Mutter oder Kind verbessert oder die Sectiorate günstig beeinflusst wird. Bereits 2018 hat die ISUOG eine Richtlinie zu diesem Thema erstellt.1

Anwendungsgebiet translabiale/transperineale Zervixbeurteilung in der frühen Eröffnungsperiode

Die digitale Vaginaluntersuchung (VU) bleibt weiterhin der Goldstandard, um die Muttermunderöffnung unter der Geburt zu erheben. Diese ist allerdings ein nachgewiesenermassen relativ subjektiver Befund mit einer Variabilität von bis zu 2cm, wenn zwei Untersuchende nacheinander die Muttermundweite (MMW) beurteilen. Auch wird die VU von einem Teil der Gebärenden als unangenehm empfunden.

In der Pilotstudie von Hassan et al. (UOG 2013)2 wurde die transperineale sonografische Zervixbeurteilung subpartu untersucht, zahlreiche weitere Studien folgten.3 Ideal sind portable Ultraschallsysteme mit konvexem 2–5-MHz-Transabdominal-Schallkopf. Der Schallkopf wird längs auf das Perineum im Bereich der hinteren Kommissur aufgesetzt und die mütterliche Symphyse und der fetale Kopf als Leitstrukturen dargestellt, analog zur Messung des «angle of progression». Sobald der vordere Anteil der Zervix identifiziert ist, wird der Schallkopf um 90° rotiert mit visuellem Fokus auf die Zervix. Die Muttermundweite ist dann antero-posterior messbar und gelingt in der ersten Hälfte der Eröffnungsperiode (EP) sehr zuverlässig, besonders wenn die Fruchtblase noch steht. In der späteren EP gelingt die Darstellung des Muttermundes infolge des tiefertretenden kindlichen Kopfes nicht mehr und die diesbezügliche Beurteilung ist und bleibt der vaginalen Untersuchung vorbehalten.

In einer prospektiven, randomisierten, kontrollierten Studie haben Maya Obermann et al. untersucht, wie praktikabel die transperineal-sonografische MMW-Messung subpartu ist und ob sich das Outcome im Vergleich zu einer Kohorte mit 92 Erstgebärenden mit ausschliesslich vaginaler Untersuchung unterscheidet.4 In der Studienkohorte (90 Erstgebärende) konnte mit dem IPUS die Anzahl an VUs von durchschnittlich acht auf fünf reduziert werden. Einschlusskriterien waren Nulliparae >37 Schwangerschaftswochen mit vorzeitigem Blasensprung, zur Geburtseinleitung oder in der Latenzphase. Das Auftreten von Fieber subpartu, klinische Zeichen einer Chorioamnionitis sowie eine histologisch nachgewiesene Chorioamnionitis traten signifikant seltener in der Studiengruppe auf, bei welcher die Anzahl an VUs reduziert werden konnte. Auch die Häufigkeit einer wegen Infektzeichen indizierten Antibiotikatherapie war signifikant geringer.

Durchschnittlich zeigen 5–10% aller Termingeburten klinische Zeichen einer Chorioamnionitis, meist infolge aszendierender Infektion. Neben den Risikofaktoren Nullipara, vorzeitiger Blasensprung, lange Geburtsdauer und Positivität von Streptokokken B erhöhen multiple vaginale Untersuchungen das Risiko.

Einschätzung einer erfolgreichen vaginalen Geburt

In einer prospektiven Kohortenstudie (insgesamt 887 Geburten) von Nassr und Berghella et al. konnte gezeigt werden, dass die Messung des «angle of progression» zu Beginn der Austreibungsperiode eine Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen vaginalen Entbindung zulässt.5 Je höher der «angle of progression», desto tiefer ist der kindliche Kopf bereits im Becken und umso wahrscheinlicher gelingt die vaginale Geburt. Analog dazu verkürzt sich die Head-Perineum- und die Head-Symphysen-Distanz.

Entscheidungsfindung bei Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode

Der Erfolg einer vaginal-operativen Geburtsbeendigung steht und fällt mit der korrekten Beurteilung des Höhenstands und der Einstellung des fetalen Kopfes.

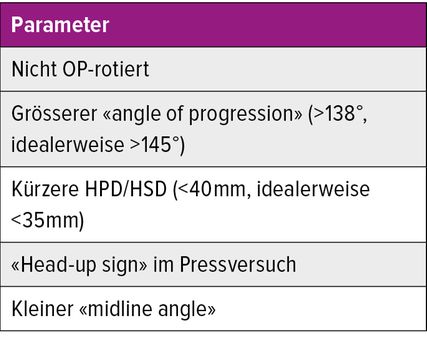

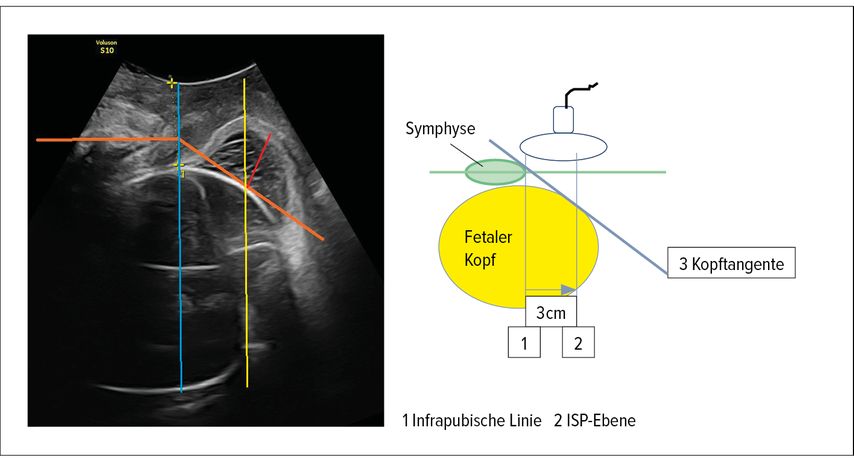

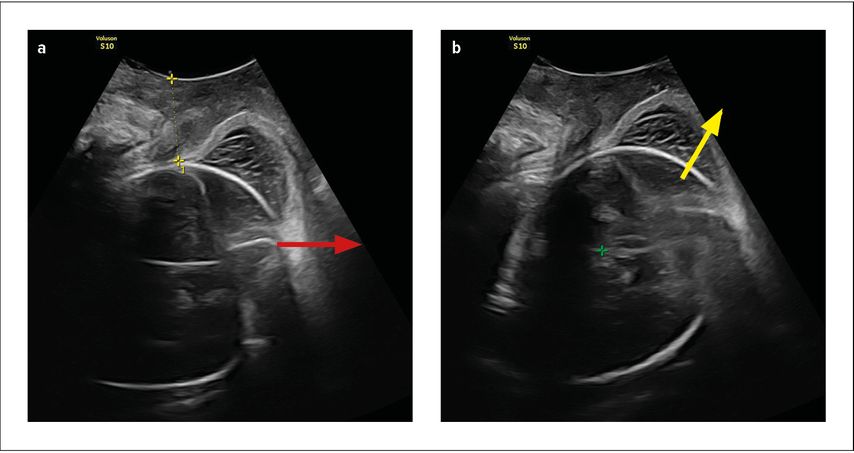

Ein «angle of progression» (AoP) von 120° korreliert mit dem klinischen Höhenstand der Leitstelle auf der Interspinalebene (ISP-Ebene). Die ISP-Ebene kann auch anhand der maternalen knöchernen Strukturen translabial-sonografisch bestimmt werden, indem die infrapubische Linie um 3cm nach kaudal parallel verschoben wird (Abb. 1). Ein AoP von 145° korreliert mit einem Höhenstand von ISP ≥+2 und ist mit einer erfolgreichen vaginal-operativen Entbindung assoziiert. Ebenso sind ein Head-Perineum-Abstand von <35mm und ein positives «Head-up»-Zeichen im Pressversuch ein günstiges Zeichen für eine erfolgreiche vaginale Geburt (Abb. 2a und b).

Abb. 1: Translabialer Ultraschall, Schallkopf längs gehalten: Messung des «angle of progression» (AoP von 147°, orange) und des Caput succedaneum (rot)

Abb. 2: a) «Head-down sign» im Pressversuch. Die Head-Perineum-Distanz (HPD) ist als gestrichelte gelbe Linie dargestellt. b) «Head-up sign» im Pressversuch

Die persistierende dorsoposteriore fetale Position ist mit protrahiertem Geburtsverlauf und höherem Risiko für eine operative Geburtsbeendigung assoziiert.

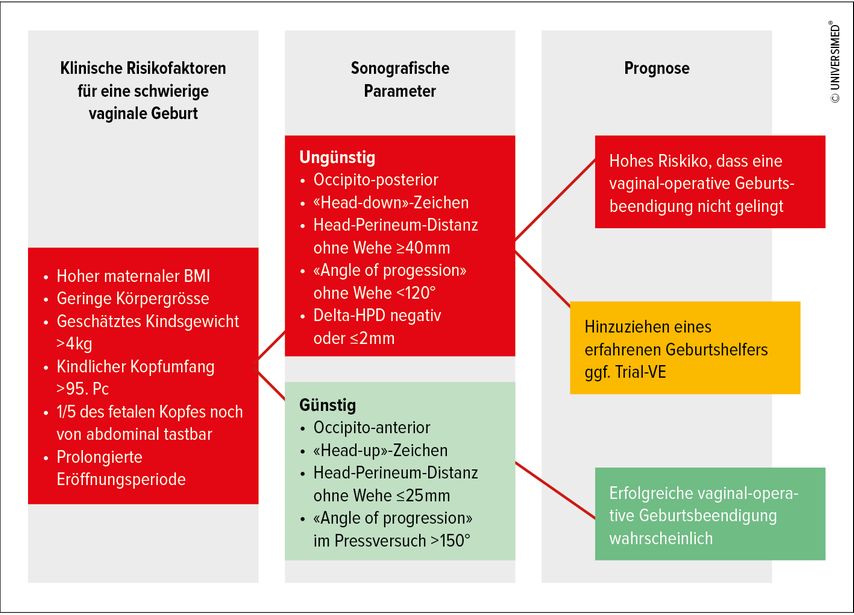

Bei der Entscheidung für oder gegen eine vaginal-operative Intervention ist neben dem Höhenstand und der Einstellung des kindlichen Kopfes immer die gesamte klinische Situation miteinzubeziehen (u.a. BMI der Frau, eine bestehende Wehenschwäche und Oxytocinbedarf, das Pressvermögen der Frau, das Schätzgewicht des Kindes, die Konfiguration des kindlichen Kopfes, ein bestehendes Molding und/oder Geburtsgeschwulst, CTG-Veränderungen). Nicht zuletzt sind der Wunsch der Frau und die Erfahrung des Geburtshelfers zu berücksichtigen (Abb. 3).6

Abb. 3: Möglicher Algorithmus in der Entscheidungsfindung pro oder kontra vaginal-operative Geburtsbeendigung. Nach Chan VYT und Lau WL9

Das Sonopartogramm

Bereits 2014 hat die Gruppe um Hassan und Eggebo7 ein neues Konzept der Dokumentation des Geburtsverlaufs anhand von konventionell klinisch erhobenen Parametern in Kombination mit IPUS-Befunden publiziert: das sog. Sonopartogramm.Ergänzend zum konventionellen Partogramm werden die klinisch erhobenen Befunde durch sonografisch gemessene Parameter ergänzt: Muttermundweite, fetale Kopfrotation und Tiefertreten sowie ein eventuell vorhandenes Molding im Bereich der Schädelknochen und eine etwaige Geburtsgeschwulst.

Sana Usmann und Kollegen8 haben 2022 in einem Expert Review eine sog. «Intrapartum-App» zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer notwendigen Geburtsbeendigung per sekundärer Sectio im American Journal of Obstetrics and Gynecologyvorgestellt. Hierbei werden mütterliche Faktoren, klinisch erhobene Parameter und sonografische Befunde miteinbezogen.

Studien zur Prüfung der Zuverlässigkeit solcher prädiktiver Modelle, deren routinemässige Implementation sowie der Beweis eines Benefits für das Outcome von Mutter und Kind stehen allerdings aus.

Fazit

Die Anwendung des Ultraschalls unter der Geburt hat das Potenzial, die klinische Einschätzung und Interpretation der geburtshilflichen Situation zu erleichtern. Der Ultraschall ergänzt dabei die klinisch-manuell erhobenen Befunde, macht diese objektivierbar, reproduzierbar und kann eine Entscheidungshilfe vor einer notwendigen operativen Geburtsbeendigung geben.

Bisher fehlt allerdings der sichere Nachweis, dass durch die Anwendung des IPUS das Outcome für Mutter oder Kind verbessert oder die Sectiorate günstig beeinflusst werden.

Literatur:

1 Ghi T et al.: ISUOG Practice Guidelines: intrapartum ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2018; 52(1): 128-39 2 Hassan WA et al.: Simple two-dimensional ultrasound technique to assess intrapartum cervical dilatation: a pilot study. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41(4): 413-8 3 Hassan WA et al.: Intrapartum ultrasound for assessment of cervical dilatation. Am J Obstet Gynecol MFM 2021; 3(6S): 100448 4 Obermann M et al.: Assessment of labor progress by ultrasound vs manual examination: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol MFM 2023; 5(2): 100817 5 Nassr AA et al.: Intrapartum ultrasound measurement of angle of progression at the onset of the second stage of labor for prediction of spontaneous vaginal delivery in term singleton pregnancies: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2022; 226(2): 205-14 6 Martins Santana EF et al.: How to reach the best ultrasound performance in the delivery room. Rev Bras Ginecol Obstet 2022; 44(11): 1070-7 7 Hassan WA et al.: The sonopartogram: a novel method for recording progress of labor by ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43(2): 189-94 8 Usman S et al.: The sonopartogram. Am J Obstet Gynecol 2023; 228(5S): S997-1016 9 Chan VYT, Lau WL: Intrapartum ultrasound and the choice between assisted vaginal and cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol MFM 2021; 3(6S): 100428

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Operative Therapie und Risikoreduktion bei BRCA-Mutations-Trägerinnen

Familiäre Krebserkrankungen, besonders durch pathogene Genveränderungen bedingt, sind vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Dies zeigt sich vor allem bei Brustkrebs (BC). Das ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...