Versagensanalyse nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion

Autoren:

Prof. Dr. med. Stefan Greiner

Leonard Greiner

Sporthopaedicum Regensburg

Korrespondenz:

E-Mail: greiner@sporthopaedicum.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Rotatorenmanschette (RM) besteht aus den Muskeln Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor und Subscapularis. Diese zentrieren den Oberarmkopf in der Gelenkpfanne und tragen jeweils zur aktiven Beweglichkeit des Schultergelenks bei. Verletzungen der RM führen daher häufig nicht nur zu Schmerzen, sondern auch zu deutlichen Bewegungseinschränkungen und Kraftverlust. Vor allem, wenn mehrere Sehnen verletzt sind, zeigen sich nach der chirurgischen Rekonstruktion teilweise niedrige Heilungsraten. Bei RM-Massenrupturen wird eine Rerupturrate von bis zu 39% beschrieben, wobei die meisten Patienten postoperativ auch bei Reruptur eine klinische Verbesserung aufweisen.1–6

Risikofaktoren für eine RM-Reruptur

Intrinsische Risikofaktoren

Zu den intrinsischen Faktoren zählen ein höheres Patientenalter zum Zeitpunkt der Operation, die Grösse der Ruptur, die Sehnen- und Muskelqualität, bestehende Systemerkrankungen, Nikotinkonsum sowie das Vorliegen eines berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens.4,7–10 Eine systematische Reviewarbeit und Metaanalyse der Risikofaktoren für Revisionseingriffe nach arthroskopischer RM-Rekonstruktion zeigte insbesondere, dass das Vorliegen eines BG-Verfahrens in zwei von drei Studien statistisch signifikant das Risiko einer Revision erhöhte und BG-Fälle damit ein um 133% erhöhtes Risiko für eine Revisionsoperation aufzeigen. In der Hälfte der analysierten Studien wurde festgestellt, dass ein höheres Alter der Patienten, Rauchen, Diabetes und Adipositas ebenfalls Risikofaktoren für Revisionseingriffe darstellen.11 Individuelle Faktoren des Patienten sollten bei der Indikationsstellung berücksichtigt werden, darunter das Alter, das Geschlecht, das Gewicht, der Aktivitätsstatus, etwaige Begleiterkrankungen und auch psychosoziale Aspekte.

Extrinsische Risikofaktoren

Extrinsische Faktoren umfassen unter anderen die Erfahrung des operierenden Chirurgen, vorherige Injektionen mit Kortikosteroiden, Begleitpathologien, eine unzureichende biomechanische Fixierung sowie eine übermässig aggressive Mobilisation.12–14 Die bereits erwähnte Metaanalyse zeigte insbesondere, dass in vier von vier Studien vor der Rekonstruktion stattgefundene Kortison-Injektionen ein gepooltes erhöhtes Risiko für eine Revisionsoperation von 47% haben und damit das Risiko für eine Revisionsoperation deutlich erhöhen.11

Um extrinsische Risikofaktoren zu limitieren, ist neben einer adäquaten chirurgischen Ausbildung die Beurteilung von Begleitpathologien entscheidend. In der präoperativen Diagnostik und während der diagnostischen Arthroskopie sollten die lange Bizepssehne (LBS), der subakromiale Raum und das Akromioklavikulargelenk kritisch untersucht werden. Ein weiteres Augenmerk sollte auf die Integrität der Subscapularissehne gelegt werden, da ihre adäquate Therapie für das Patientenoutcome therapeutische Relevanz hat.

Adäquate Diagnostik und Therapie von Begleitpathologien

Lange Bizepssehne

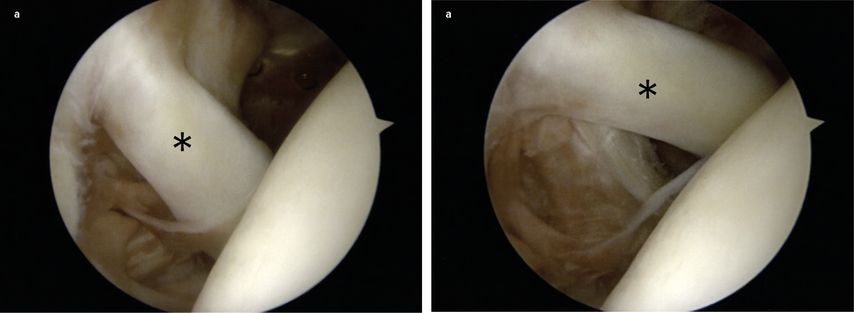

Besonders bei RM-Komplettrupturen treten Pathologien der langen Bizepssehne (LBS) in bis zu 89% der Fälle auf. Diese Veränderungen stehen oft im Zusammenhang mit chronischen Entzündungen oder degenerativen Prozessen, die entweder die Sehne mechanisch schwächen, destabilisieren oder eine Folge ihrer Überbelastung sein können.15 Insbesondere eine dynamische Untersuchung der Stabilität ist daher bei nicht sichtbaren Veränderungen obligat (Abb. 1). Eine gleichzeitige Bizeps-Tenodese im Rahmen einer RM-Rekonstruktion senkt die Wahrscheinlichkeit einer Revision der LBS um 35% und die einer generellen Revision innerhalb von vier Jahren um 23%.16 Daraus lässt sich ableiten, dass die adäquate Therapie von LBS-Läsionen das Risiko für eine Revisionsoperation reduziert.

Abb. 1a, b: Dynamische Untersuchung mit klarer Instabilität der langen Bizepssehne (*) bei Supraspinatussehnenruptur

Akromioklavikulargelenk (AC-Gelenk)

Auch Pathologien im Bereich des Akromioklavikulargelenks (AC-Gelenk), insbesondere eine symptomatische hypertrophe AC-Gelenksarthrose, sollten sowohl prä- als auch intraoperativ diagnostiziert und gegebenenfalls behandelt werden. Aufgrund der anatomischen Nähe zur Bursa und zur Rotatorenmanschette kann das AC-Gelenk Einfluss auf den Operationserfolg haben.17 Die klinische Relevanz zeigt sich besonders ab einer glenohumeralen Abduktion von 60°, bei der die Rotatorenmanschette in Kontakt mit dem unteren Anteil des AC-Gelenks kommt.18

Subscapularissehne

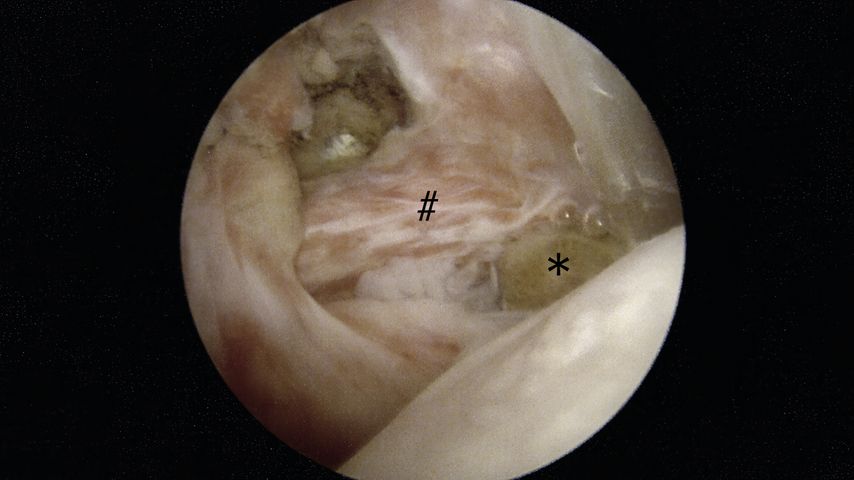

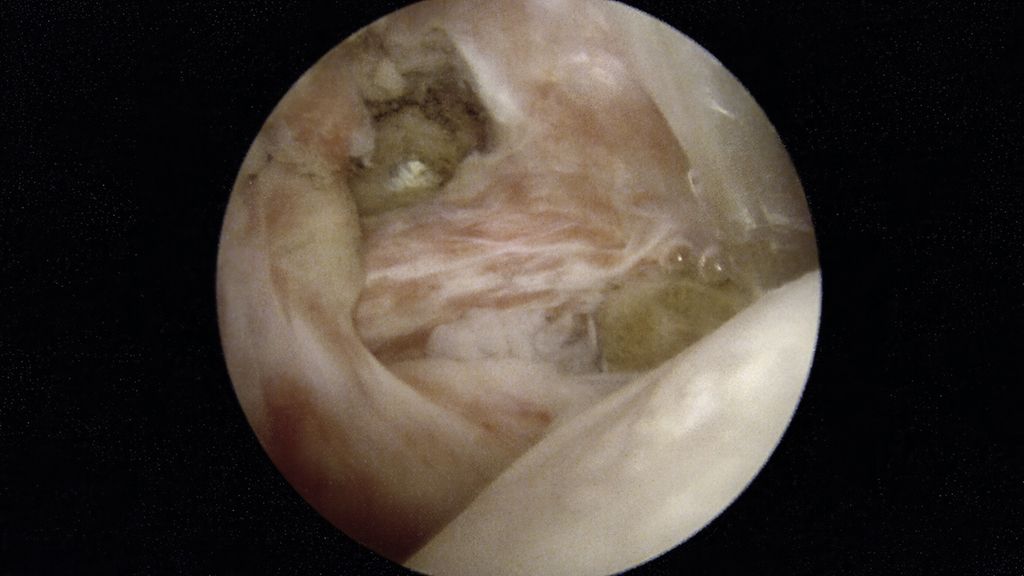

Ein weiteres zentrales Element in der Diagnostik und Therapie sind Läsionen der Subscapularissehne. Im Rahmen von arthroskopischen Rotatorenmanschettenrekonstruktionen zeigten 43,1% der Patienten eine zuvor übersehene bzw. nicht therapierte Subscapularissehnenläsion (Abb.2). Zudem hatte sich die fettige Infiltration der Subscapularissehne bis zur Revision im Vergleich zur Primäroperation verschlechtert, was zu einer höheren Rerupturrate führte. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen prä- und intraoperativen Identifikation sowie Behandlung dieser Läsionen für den langfristigen Operationserfolg.19

Abb. 2: Eindeutige Teilruptur der Subscapularissehne (#) bei Z.n. Tenotomie der langen Bizepssehne (*)

Chirurgische Strategie und Technik

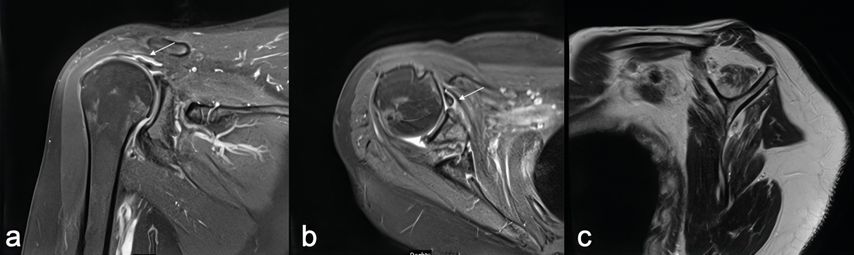

Die operative Strategie hängt von der Risskonfiguration, der Sehnenmobilität sowie dem Grad der fettigen Infiltration und Muskelatrophie ab. Insbesondere eine fortgeschrittene fettige Infiltration der Muskulatur stellt einen Risikofaktor für das Versagen der Rekonstruktion dar.1 Dies spielt bei der Evaluation der präoperativen Diagnostik, insbesondere des MRTs, eine entscheidende Rolle. Intraoperativ ist die vollständige Darstellung der Ruptur sowie möglicher Begleitpathologien essenziell, um eine erfolgreiche anatomische Rekonstruktion zu ermöglichen (Abb. 3).

Abb. 3: Parakoronare (a), transversale (b) und parasagittale (c) MRT-Untersuchung: Es zeigen sich eine Ruptur der Supraspinatussehne (Pfeil a),eine Ruptur der Subscapularissehne mit Luxation der langen Bizepssehne (Pfeil b) und eine fettige Infiltration und Atrophie der Muskeln der Rotatorenmanschette von Supra- und Infraspinatussehne (c)

Hinsichtlich der chirurgischen Technik scheint die Doppelreihenrekonstruktion der Einzelreihenrekonstruktion in Bezug auf die strukturelle Heilung überlegen zu sein.13 Durchschnittlich 25,2 Monate nach Rekonstruktion zeigten Cho et al. mittels Magnetresonanztomografie (MRT), dass bei 66,7% der Patienten eine Heilung nach einer Suture-Bridge-Rekonstruktion erreicht wurde, während in 33,3% der Fälle eine Reruptur auftrat. Dennoch berichteten die Patienten über eine gute Schmerzlinderung und funktionelle Verbesserungen. Bei den erneuten Rissen lag der Defekt in 41% der Fälle an der ursprünglichen Rekonstruktion und in 68% am muskulotendinösen Übergang, was als «medial cuff failure» bezeichnet wird.20 Daher sollte insbesondere bei vorliegender nicht mobilisierbarer Sehnenretraktion eine Doppelreihenrekonstruktion nicht zwangsläufig angestrebt werden.

Alternative Versorgungskonzepte

Neben der Einzelreihenrekonstruktion mit gegebenenfalls medialisierter Insertionszone sollten auch alternative Behandlungsoptionen in Betracht gezogen werden. Partialrekonstruktionen führen bei Wiederherstellung des Force-Couple-Mechanismus in 70% der Fälle zu guten bis exzellenten Ergebnissen. Mehrere Studien belegen, dass eine Verkleinerung der Ruptur durch eine Partialrekonstruktion eine weitgehende Wiederherstellung von Kraft und Beweglichkeit sowie signifikante Verbesserungen der Schulterfunktion bewirken kann.21–23 Eine weitere Option ist die Augmentation der Rekonstruktion mithilfe der langen Bizepssehne, die entweder als Bizeps-Patch24 oder zur Rekonstruktion der oberen Kapsel verwendet werden kann.25

Zusammenfassung

Es lässt sich festhalten, dass ein Versagen nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion häufig auf patientenspezifische Risikofaktoren, die Rupturmorphologie oder die Muskel- und Sehnenqualität zurückzuführen ist. Auch das Übersehen von Begleitpathologien, wie Veränderungen der langen Bizepssehne, des Akromioklavikulargelenks und der Subscapularissehne, kann zu Fehlschlägen und notwendigen Revisionen führen. Ebenso können eine nichtanatomische Rekonstruktion oder eine übermässige Spannung des Konstrukts die Ergebnisse negativ beeinflussen. Eine Doppelreihentechnik sollte nur dann gewählt werden, wenn eine spannungsarme Abdeckung der Insertionszone möglich ist. Alternativ sollten eine Einzelreihenrekonstruktion mit Medialisierung der Knorpel-Knochen-Grenze, eine Partialrekonstruktion des Force-Couple-Mechanismus oder Augmentationsverfahren mit der langen Bizepssehne in Betracht gezogen werden.

Literatur:

1 Chung SW et al.: Arthroscopic repair of massive rotator cuff tears: outcome and analysis of factors associated with healing failure or poor postoperative function. Am J Sports Med 2013; 41(7): 1674-83 2 Paxton ES et al.: Clinical and radiographic outcomes of failed repairs of large or massive rotator cuff tears: minimum ten-year follow-up. JBone Joint Surg Am 2013; 95(7): 627-32 3 Denard PJ et al.: Functional outcome after arthroscopic repair of massive rotator cuff tears in individuals with pseudoparalysis. Arthroscopy 2012; 28(9): 1214-9 4 Boileau P et al.: Arthroscopic repair of full-thickness tears of the supraspinatus: does the tendon really heal? J Bone Joint Surg Am 2005; 87(6): 1229-40 5 Galatz LM et al.: The outcome and repair integrity of completely arthroscopically repaired large and massive rotator cuff tears. J Bone Joint Surg Am 2004; 86(2): 219-24 6 Gerber C et al.: The results of repair of massive tears of the rotator cuff. J Bone Joint Surg Am 2000; 82(4): 505-15 7 Harryman DT et al.: Repairs of the rotator cuff. Correlation of functional results with integrity of the cuff. J Bone Joint Surg Am 1991; 73(7): 982-9 8 Bishop J et al.: Cuff integrity after arthroscopic versus open rotator cuff repair: a prospective study. J Shoulder Elbow Surg 2006; 15(3): 290-9 9 Mallon WJ et al.: The impact of preoperative smoking habits on the results of rotator cuff repair. J Shoulder Elbow Surg 2004; 13(2): 129-32 10 Nho SJ et al.: Prospective analysis of arthroscopic rotator cuff repair: prognostic factors affecting clinical and ultrasound outcome. J Shoulder Elbow Surg 2009; 18(1): 13-20 11 Darbandi AD et al.: A systematic review and meta-analysis of risk factors for the increased incidence of revision surgery after arthroscopic rotator cuff repair. Am J Sports Med 2024; 52(5): 1374-83 12 Sherman SL et al.: Risk factors for readmission and revision surgery following rotator cuff repair. Clin Orthop Relat Res 2008; 466(3): 608-13 13 Duquin TR et al.: Which method of rotator cuff repair leads to the highest rate of structural healing? A systematic review. Am J Sports Med 2010; 38(4): 835-41 14 Sonnabend DH et al.: Histological evaluation of repair of the rotator cuff in a primate model. J Bone Joint Surg Br 2010; 92(4): 586-94 15 Murthi AM et al.: The incidence of pathologic changes of the long head of the biceps tendon. JShoulder Elbow Surg 2000; 9(5): 382-5 16 Pearson ZC et al.: The effect of concomitant biceps tenodesis on revision surgery rates after primary rotator cuff repair. J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev 2024; 8(3) 17 Ma HL et al.: The reoperation of failed rotator cuff repairs. J Chin Med Assoc 2003; 66(2): 96-102 18 Cuomo F et al.: The influence of acromioclavicular joint morphology on rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg 1998; 7(6): 555-9 19 Yoon TH et al.: Arthroscopic revision rotator cuff repair: the role of previously neglected subscapularis tears. Am J Sports Med 2021; 49(14): 3952-8 20 Cho NS et al.: Arthroscopic rotator cuff repair using a suture bridge technique: is the repair integrity actually maintained? Am J Sports Med 2011; 39(10): 2108-16 21 Duralde XA, Bair B: Massive rotator cuff tears: the result of partial rotator cuff repair. JShoulder Elbow Surg 2005; 14(2): 121-7 22 Kim SJ et al.: Arthroscopic partial repair of irreparable large to massive rotator cuff tears. Arthroscopy 2012; 28(6): 761-8 23 Yoo JC et al.: Correlation of arthroscopic repairability of large to massive rotator cuff tears with preoperative magnetic resonance imaging scans. Arthroscopy 2009; 25(6): 573-82 24 Endell D et al.: Biceps smash technique: biceps tendon autograft augmentation for arthroscopic rotator cuff reconstruction. Arthrosc Tech 2023; 12(3): e383-e6 25 Krishnan P et al.: Long head of the biceps autograft performs biomechanically similar to human dermal allograft for superior capsule reconstruction after rotator cuff tear. Arthroscopy 2023; 39(3): 706-15

Das könnte Sie auch interessieren:

Multiligamentverletzungen im Knie: die ideale Bandplastik

Kombinationsverletzungen mehrerer Bänder im Kniegelenk sind eine Herausforderung in der Orthopädie. Ohne korrekte Therapie ist das Risiko für Rotationsinstabilitäten hoch. Eine vordere ...

Knorpeldefekte im Kniegelenk: MFX versus MCI

Knorpeldefekte im Knie sind häufig und erfordern eine Behandlung, denn sonst droht eine verfrüht einsetzende Arthrose. Verschiedene Techniken stehen zur Verfügung, die Mikrofrakturierung ...

Patientenoptimierung in der orthopädischen Chirurgie

Die Patientenoptimierung vor orthopädischen Eingriffen, insbesondere in der Endoprothetik, spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation und die Zufriedenheit der ...