Maladies respiratoires chroniqueset changement climatique

Compte-rendu:

Regina Scharf, MPH

Rédactrice

La hausse globale des températures et l’augmentation des vagues de chaleur ont un impact négatif sur la qualité de l’air, en particulier dans les villes. Véritables portes d’entrée, les voies respiratoires et les poumons sont directement concernés. Le Pr Dr méd. Christian Witt de l’Hôpital universitaire de la Charité de Berlin a présenté les répercussions sur la santé des patient·es atteint·es de maladies respiratoires chroniques lors du congrès annuel 2024 de la Société Suisse de Pneumologie.

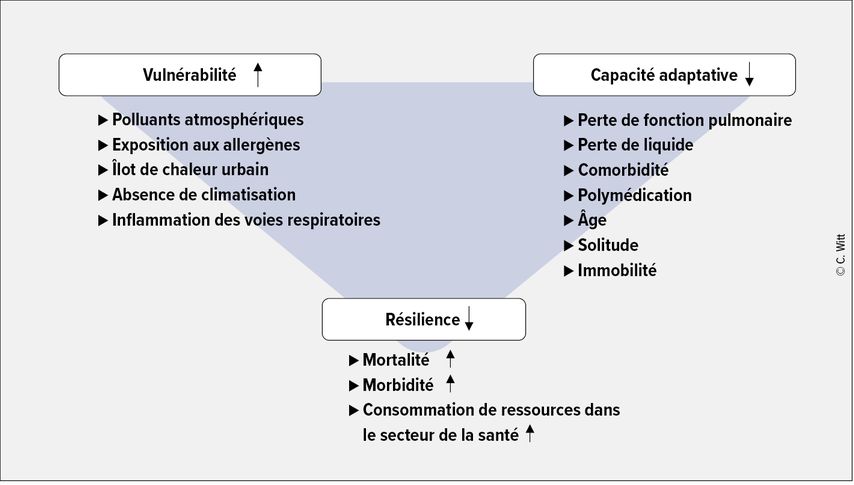

Compte tenu du changement et du réchauffement climatiques, avec des vagues de chaleur marquées pendant les mois d’été, il convient d’apporter une attention particulière au traitement des patient·es vulnérables atteint·es de maladies chroniques. La hausse des températures entraîne une détérioration de la qualité de l’air en raison d’une pollution accrue par l’ozone, les particules fines, les oxydes d’azote et les allergènes. Ce mélange de polluants a un impact direct sur les voies respiratoires et les poumons, entraînant stress thermique, hyperventilation, irritation et inflammation de la muqueuse bronchique, perte de fonction des mécanismes de défense, tels que la clairance mucociliaire, ainsi que risque accru d’infections et d’exacerbations.1 Les patient·es atteint·es de maladies respiratoires chroniques, telles que l’asthme et la BPCO, sont particulièrement touché·es par ces changements.2 Une augmentation de la morbidité due aux maladies obstructives des voies respiratoires est donc probable à l’avenir (Fig. 1).3

Fig. 1: Modèle pour les patient·es atteint·es de maladie respiratoire chronique en cas de chaleur et de pollution de l’air (adaptée selon Witt C et Liebers U 2023)3

Îlots de chaleur urbains

L’influence de la chaleur et de la pollution de l’air sur la santé est mesurable: selon la «WHO ambient air quality database»; en 2020, le nombre de décès prématurés dus à l’exposition aux particules fines (PM2,5) s’élevait à 28900 en Allemagne et à 60200 aux États-Unis.4

L’urbanisation joue un rôle important dans les risques sur la santé liés au climat. Une part de plus en plus importante de la population mondiale vit dans les villes; selon les Nations unies, cette proportion sera d’environ 66% d’ici 2050. Les températures sont plus élevées dans les villes par rapport aux zones rurales. Ce phénomène, décrit comme effet d’îlot de chaleur urbain («Urban Heat Island Effect»), peut entraîner des différences de température considérables. À Berlin, par exemple, des différences de température allant jusqu’à 8°C ont été mesurées entre les quartiers du centre-ville et les zones rurales environnantes. Ces différences sont encore plus grandes dans les mégapoles comme New York. Selon un enregistrement infrarouge réalisé par les satellites de la NASA, la température à New York était supérieure de 5 à 11°C par rapport à celle dans les zones environnantes pendant la canicule de l’été 2002.5

«Slow adapters» par rapport à «fast adapters»

L’être humain est capable de s’adapter aux changements environnementaux. Cela semble également être vrai en ce qui concerne le réchauffement climatique. Comme a pu le montrer une analyse des températures journalières et des décès dans la ville de New York sur un siècle, la surmortalité due aux températures élevées observée dans la première moitié du 20e siècle a diminué substantiellement dans la seconde moitié, ce qui, selon les auteur·es de l’étude, indique une adaptation.6 La vitesse à laquelle les gens s’adaptent aux températures varie toutefois. Il est donc difficile d’évaluer les répercussions sur la santé. Une étude correspondante part du principe que la majeure partie de la population (environ 80%) parvient à s’adapter rapidement, c’est-à-dire sur quelques générations, à la hausse des températures («high adaptation»). Pour les 20% restants, l’adaptation prendra plus de temps («low adaptation»).7 «Les personnes atteintes de maladies chroniques, comme les maladies respiratoires, cardiovasculaires ou d’autres maladies internes, faisaient majoritairement partie du groupe des ‹slow adapters›», a déclaré le Pr Dr méd. Christian Witt de l’Hôpital universitaire de la Charité de Berlin.

Impact du réchauffement climatique en Europe

Une étude observationnelle menée sur 12,5 millions de bénéficiaires de Medicare dans 213 comtés américains entre 1999 et 2008 a démontré les défis auxquels les systèmes de santé seront confrontés à l’avenir en raison de la hausse des températures. Celle-ci a mis en évidence qu’une augmentation de la température journalière de 10 degrés Fahrenheit (environ 5,56°C) était associée,e le même jour, à une augmentation de 4,3% des hospitalisations d’urgence liées aux maladies respiratoires.8

Dans le cadre du projet UCaHS (Urban Climate and Heat Stress) de la Fondation allemande de recherche (DFG), un groupe de recherche de l’Université Humboldt de Berlin a étudié les effets de la hausse des températures dans les villes des latitudes moyennes nord en prenant l’exemple de la ville de Berlin. «Le climat de Berlin n’est influencé ni par les montagnes ni par la mer. Il s’agit d’une ville ‹naïve›», a déclaré l’intervenant. Selon lui, cela permet de quantifier les risques et de chercher des stratégies pour en atténuer les conséquences. Comme les chercheur·ses ont pu le montrer, la ville a connu une surmortalité d’environ 2000 personnes pendant les étés caniculaires de 2006 et 2010.9 Une autre étude épidémiologique menée dans plusieurs villes européennes a conclu à une augmentation des décès liés à la chaleur entre juin et août dans toute l’Europe. Le taux de mortalité le plus élevé a été enregistré chez les patient·es atteint·es de maladies respiratoires. Dans les villes étudiées au nord des Alpes, le taux était de 6% pour chaque hausse de température de 1°C au-dessus du seuil spécifique à la ville.10

Une analyse rétrospective a démontré à partir de quelle valeur seuil il faut déjà s’attendre à une augmentation des hospitalisations chez les patient·es atteint·es de maladies respiratoires chroniques. Elle a étudié 563 personnes vivant dans le centre de Berlin et hospitalisées en urgence suite à une exacerbation de BPCO durant les mois d’été 2006, 2010, 2011 et 2012, et a montré que la fréquence des hospitalisations augmentait lors des étés plus chauds, à partir d’une température de 18,3°C. Lors des étés plus froids, la valeur seuil de température à partir de laquelle une augmentation des hospitalisations a été enregistrée était de 17,4°C.11 Une comparaison avec les données d’une étude observationnelle nationale menée en Angleterre, entre 2007 et 2018, a révélé que le risque d’hospitalisation pour BPCO en été augmentait de 1,47% pour chaque degré Celsius à partir d’une température de 23,2°C. Le groupe des patient·es atteint·es de BPCO âgé·es de 65 à 74 ans s’est avéré particulièrement vulnérable.12

Stratégies d’adaptation pour davantage de résilience

En Allemagne, depuis 2011, le développement de concepts, la mise en œuvre et la recherche de stratégies d’adaptation sont encouragés dans différents domaines, notamment l’agriculture, la gestion de l’eau et le système de santé. Un résultat important est la mise en œuvre d’un système d’alerte de vagues de chaleur avec le service météorologique allemand, qui comprend, outre les prévisions et les niveaux d’alerte, des recommandations de comportements à adopter. De plus, il existe en Allemagne, en France, en Italie et en Grande-Bretagne des plans d’action contre la chaleur pour protéger la population.

La capacité adaptative des patient·es pneumologiques peut être améliorée en encourageant les compétences d’autogestion. Cela doit faire partie des conseils structurés prodigués à ces patient·es. Les offres de télémédecine peuvent également avoir une influence positive sur le risque de morbidité des patient·es atteint·es de BPCO pendant la saison chaude.13 À l’avenir, des mesures de climatisation de l’air intérieur pourraient en outre s’avérer nécessaires en Europe centrale.

Afin de se préparer au scénario d’une augmentation des hospitalisations liées aux maladies respiratoires chroniques, les chambres de l’Hôpital universitaire de la Charité de Berlin ont été équipées de climatiseurs et une étude annexe sur le processus de guérison a été lancée.14 Il a été démontré que les patient·es présentant des exacerbations de BPCO dues à la chaleur et traité·es dans les chambres climatisées pouvaient être mobilisé·es plus tôt et quitter l’hôpital nettement plus tôt que les patient·es placé·es dans les chambres non climatisées. La cause supposée du retard de la convalescence dans les chambres non climatisées est la faible réduction, voire l’absence de réduction, de la fréquence cardiaque et respiratoire pendant la nuit en raison de l’exposition continue à la chaleur.

Besoin urgent de mesures respectueuses du climat

Les mesures d’adaptation telles que la climatisation entraînent une augmentation de la pollution de l’air. Cette dernière pourrait contribuer, avec le «Urban Heat Island Effect» dans les grandes villes, à une nouvelle augmentation de la mortalité.15 «Il est donc urgent de se détourner des énergies fossiles au profit de nouvelles technologies respectueuses du climat dans le domaine des transports, de la production de chaleur et de froid, etc.», explique C. Witt. Les effets positifs d’une végétalisation des centres-villes sur la température et la qualité de l’air sont bien documentés. Une végétation dense, notamment avec des arbres, apporte de l’ombre, réduit la concentration de CO2 et de polluants, et atténue les effets de la chaleur.

Source:

Congrès annuel de la Société Suisse de Pneumologie, du 29 au 31 mai 2024, à Baden

Littérature:

1 Bernstein AS et al.: Lungs in a warming world: climate change and respiratory health. Chest 2013; 143: 1455-59 2 Hoffmann C et al.: Asthma and COPD exacerbation in relation to outdoor air pollution in the metropolitan area of Berlin, Germany. Respir Res 2022; 23: 64 3 Witt C, Liebers U: Urbane Hitze- und Luftbelastung – was muss der Kliniker wissen? Pneumonews 2023; 15: 38-45 4 WHO Database on ambient air quality. Einsehbar unter: www.who.int 5 Petkova EP et al.: Heat and mortality in New York City since the beginning of the 20th century. Epidemiology 214; 25: 554-60 6 Petkova EP et al.: Towards more comprehensive projections of urban heat-related mortality: estimates for New York City under multiple population, adaptation, and climate scenarios. Environ Health Perspect 2017; 125: 47-55 7 Zhao Q et al.: Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study. Lancet Planet Health 2021; 5: e415-25 8 Anderson GB et al.: Heat-related emergency hospitalizations for respiratory diseases in the Medicare population. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187: 1098 9 Schuster C et al.: Heat mortality in Berlin – spatial variability at the neighborhood scale. Urban Climate 2014; 10: 134-147 10 Baccini M et al.: Heat effects on mortality in 15 European cities. Epidemiology 2008; 19: 711-9 11 Hoffmann C et al.: Increased vulnerability of COPD patient groups to urban climate in view of global warming. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018; 13: 3493-3501 12 Konstandinoudis G et al.: Ambient heat exposure and COPD hospitalisations in England: a nationwide case-crossover study during 2007-2018. Thorax 2022; 77: 1098-1104 13 Krolewsky R et al.: Klima-Sprechstunde. Ein (Be)Handlungskonzept für gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten. Bayrisches Ärzteblatt 2022; 84-86 14 Hoffmann C et al.: An adaptation strategy to urban heat: hospital rooms with radiant cooling accelerate patient recovery. ERJ Open Res 2021; 7:00881-2020 15 Abel DW et al.: Air-quality-related health impacts from climate change and from adaptation of cooling demand for buildings in the eastern United States: an interdisciplinary modeling study. PLoS Med 2018; 15: e1002599r

Das könnte Sie auch interessieren:

La réadaptation oncologique ambulatoire en Suisse: où en est-on et quels sont les enjeux futurs?

La réadaptation oncologique ambulatoire représente une étape essentielle dans le parcours de soin. Outre redonner un élan aux personnes touchées par la maladie, elle apporte des ...

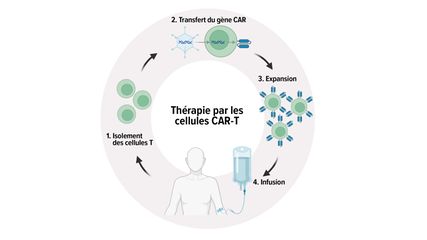

CAR, TRUCK et la nouvelle génération de thérapies par lymphocytes T

Les lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR, chimeric antigen receptor) sont des cellules immunitaires reprogrammées de manière synthétique («living drugs») avec des ...

Smarter medicine – une contribution à la transition écologique de la médecine

Lors du congrès de printemps de la SSMIG, des expert·es des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont présenté les projets «Choosing greenly» et «smarter medicine soins intensifs», qui ...