©

Getty Images/iStockphoto

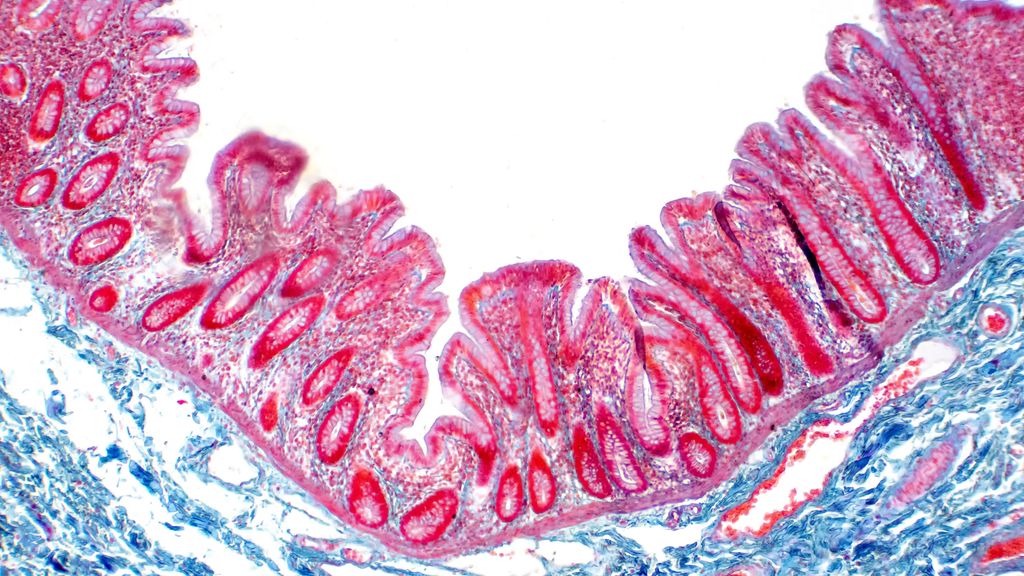

Neue Daten zur Therapie von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

19.12.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) im Allgemeinen und ihr Management mithilfe sogenannter Biologika im Speziellen bildeten einen der thematischen Schwerpunkte der diesjährigen UEG-Week mit der Präsentation zahlreicher aktueller Studien. Daten aus Grossbritannien legen nahe, dass CED rund dreimal häufiger sein dürften als bislang angenommen und dass die Prävalenz trotz leicht sinkender Inzidenz weiter stark steigen dürfte. Dieser Befund könnte auch für andere Länder relevant sein. Extrapoliert man die Daten der britischen Gruppe, ist bis zum Jahr 2025 ein Anstieg der Zahl der CED-Erkrankten um rund ein Viertel zu erwarten.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Die an der UEG Week präsentierte Studie basiert auf Analysen des Health Improvement Network (THIN), einer allgemeinmedizinischen Datenbank mit Patientendaten aus 750 Praxen, die als repräsentativ für das gesamte Land betrachtet werden. Auf dieser Basis wurden jährliche Inzidenzraten seit der Jahrtausendwende sowie die Punktprävalenz unter Personen über 18 Jahre für Morbus Crohn (MC) und Colitis ulcerosa (CU) berechnet.<sup>1</sup><br /> Daraus ergab sich eine Inzidenzrate von 16,3 auf 100 000 Personenjahre für MC. Frauen hatten ein um 30 % höheres Risiko für MC als Männer. Die Krankheit betraf vorwiegend jüngere Menschen; in den Altersgruppen jenseits der 30 nahm die Inzidenz ab. Generell wurden MC-Diagnosen über die Jahre etwas seltener, mit einem Abfall der Gesamtinzidenz um 3 % in den Jahren 2000 bis 2016. Bei der CU zeigte sich ein ähnliches Bild mit einer Inzidenzrate von 25,9 auf 100 000 Personenjahre, wobei Frauen um 6 % seltener betroffen waren als Männer. Die Inzidenz der CU ging zwischen 2000 und 2016 um 4 % zurück.<br /> Allerdings steht dieser erfreulichen Entwicklung bei den Neudiagnosen eine beständige und dramatische Zunahme der Prävalenz gegenüber. Diese stieg für den MC zwischen 2000 und 2016 von 218 auf 414 pro 100 000 Personen und für die CU von 380 auf 640 pro 100 000 Personen. Die Studie zeigte auch, dass Patienten mit CED mit erhöhten Risiken leben müssen. Die Gesamtsterblichkeit war bei MC-Patienten um 41 % höher als bei gematchten Kontrollen und bei Patienten mit CU um 17 % erhöht. Erwartungsgemäss erhöhten CED auch die Inzidenz des kolorektalen Karzinoms – und zwar um 26 % für MC und 48 % für CU.<br /> Studienautor Dominic King, University of Birmingham, weist auch auf die erheblichen gesundheitsökonomischen Konsequenzen der aktuellen Entwicklung hin. Da eine Heilung bei CED nicht absehbar ist, werden immer mehr Patienten langfristig auf zum Teil sehr teure Medikamente angewiesen sein. In diesem Sinne warnt King angesichts der steigenden CED-Prävalenz auch vor einem möglichen Anstieg der Inzidenz von kolorektalen Karzinomen.</p> <h2>Biologika: erste Vergleichsdaten</h2> <p>Biologika haben die therapeutischen Optionen bei MC und CU entscheidend erweitert. Was bislang allerdings gefehlt hat, sind Vergleichsdaten, die eine bessere Abschätzung der Wirksamkeit und Verträglichkeit der einzelnen Biologika erlauben und damit die Therapieplanung erleichtern. Diese Evidenzlücke wird nun zunehmend geschlossen.<br /><br /> <strong>VARSITY: Vedolizumab versus Adalimumab</strong><br /> Die randomisierte, doppelblinde, aktiv kontrollierte Doppel-Dummy-Phase-IIIb- Studie VARSITY ist die erste direkte Vergleichsstudie zweier Biologika in der Indikation CED. Verglichen wurden Vedolizumab (VDZ) und Adalimumab (ADA) in einem Kollektiv von Patienten mit moderater bis schwerer aktiver CU. Es zeigten sich eine signifikant höhere klinische Remissionsrate (31,3 % vs. 22,5 %; p = 0,0061) sowie eine endoskopische Verbesserung (39,7 % vs. 27,7 %; p = 0,0005) unter Vedolizumab zu Woche 52.<sup>2</sup> Im Rahmen der UEGW 2019 wurden nun die Ergebnisse aus VARSITY zu den prädefinierten Endpunkten frühes klinisches Ansprechen und frühe Remission sowie anhaltende Remission präsentiert.<sup>3</sup> Klinisches Ansprechen war definiert als Reduktion des kompletten Mayo-Scores um ≥ 3 Punkte und ≥ 30 % (oder eine partielle Mayo-Score-Reduktion um ≥ 2 Punkte und ≥ 25 %, wenn keine Sigmoidoskopie durchgeführt wurde) inklusive einer Abnahme des Subscores für rektale Blutungen (RB) um ≥ 1 Punkt oder eines absoluten RB-Subscores von ≤ 1 Punkt. Die klinische Remission war definiert durch einen kompletten Mayo-Score von ≤ 2 und keinen individuellen Subscore mit ≥ 1 Punkt. Eine Remission sowohl zu Woche 14 als auch zu Woche 52 wurde als dauerhafte Remission gewertet.<br /> Die Auswertung zeigte, dass sich ein Trend zu einer überlegenen Wirksamkeit von VDZ bereits zu Woche 6 abzuzeichnen begann. Allerdings war diese Überlegenheit auch zu Woche 14 noch nicht signifikant (ADA: 102 [26,6 %] vs. VDZ: 82 [21,2 %]). Auch die Anzahl der Patienten mit dauerhaftem klinischem Ansprechen war in der VDZ-Gruppe höher (VDZ: 70 [18,3 %] vs. ADA: 46 [11,9 %]). Die Veränderungen der relevanten Laborparameter CRP und fäkales Calprotectin korrelierten mit den klinischen Befunden.</p> <p><strong>Die ungeklärte Frage nach der besten Zweitlinie</strong><br /> Auch neue Daten zu der völlig offenen Frage, welchem Biologikum in der Zweitlinie nach Versagen eines ersten Biologikums der Vorzug zu geben ist, wurden im Rahmen der UEGW vorgestellt. Es handelt sich um retrospektive Daten, die an französischen Referenzzentren gesammelt und analysiert wurden.<sup>4</sup> Ausgewertet wurden konsekutive Patienten mit CU, die mindestens eine Injektion Adalimumab oder Golimumab erhalten, diese Therapie wegen mangelnder Wirksamkeit oder Unverträglichkeit aber abgebrochen hatten und auf Infliximab oder Vedolizumab (VDZ) umgestellt worden waren. Endpunkte waren klinische Remission, Fortsetzung der Therapie sowie die Zeit ohne Ereignis im Zusammenhang mit der CU. Die Studie zeigte die Überlegenheit von VDZ hinsichtlich klinischer Remission zu Woche 14 und Ereignissen im Zusammenhang mit der CU. Zu Woche 14 hatten 26 % der mit Infliximab behandelten Patienten und 49 % der mit VDZ behandelten Patienten eine klinische Remission erreicht. Allerdings waren die beiden Gruppen nur bedingt vergleichbar und nach Adjustierung hinsichtlich der bekannten Störfaktoren wurde die Signifikanz knapp verfehlt. Die Autoren fordern daher, dass ihre Ergebnisse in einer prospektiven, direkten Vergleichsstudie bestätigt werden.</p> <h2>Neue Daten zur Therapie mit TNF-Blockern</h2> <p><strong>Infliximab als Erstlinientherapie bei pädiatrischen Patienten</strong><br /> Eine Arbeit, die grossen Einfluss auf die klinische Praxis zumindest in der Behandlung pädiatrischer Patienten mit MC haben dürfte, wurde von der UEG zum besten Abstract des Kongresses gewählt. Eine niederländische Forschergruppe stellte die Frage, ob die aktuellen Guidelines für die Behandlung von Kindern mit neu diagnostiziertem MC noch zeitgemäss sind. Diese empfehlen nämlich als Erstlinientherapie zur Erreichung einer Remission entweder enterale Ernährung oder orales Prednisolon in Kombination mit Immunmodulatoren. Bei refraktären Patienten wird der TNF-Antikörper Infliximab empfohlen. Angesichts der suboptimalen Erfolge der Erstlinientherapie und der nachgewiesenen guten Wirksamkeit von Infliximab stellte das Team unter der Leitung von Maria Myrthe Elisabeth Jongsma, Erasmus MC Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, die Hypothese auf, dass Infliximab, bereits als Therapie der ersten Wahl eingesetzt, ein besseres langfristiges Ansprechen bringen könnte.<br /> Die randomisierte, kontrollierte Studie, in die 100 Patienten im Alter zwischen 3 und 17 Jahren mit neu diagnostiziertem MC eingeschlossen wurden, zeigte im Vergleich zu Patienten unter Standardtherapie tatsächlich signifikant höhere Remissionsraten in der Gruppe mit First-Line-Infliximab.<sup>5</sup> Die Standardtherapie bestand in einer Induktionstherapie mit enteraler Ernährung oder oralem Prednisolon, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Azathioprin (AZA). Patienten in der Infliximab- Gruppe erhielten fünf Infusionen Infliximab (5 mg/kg) zu den Wochen 0, 2, 6, 14, 22 in Kombination mit AZA. Nach Ende der Induktionstherapie wurde AZA als Erhaltungstherapie weitergeführt. Primärer Endpunkt war Remission, definiert durch einen gewichteten pädiatrischen CDAI (wPCDAI) < 12,5 zu Woche 52 ohne zusätzliche Therapie oder Chirurgie. Als sekundäre Endpunkte wurden unter anderem mukosale Heilung und fäkales Calprotectin erhoben. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt. In der nun präsentierten präliminären Auswertung von 75/97 Patienten erreichten nach einem Jahr 49 % der Patienten in der Infliximab- und 13 % der Patienten in der Standardtherapie-Gruppe einen wPCDAI < 12,5 (p = 0,001). Eine endoskopische Remission nach 10 Wochen wurde bei 61 % der Patienten im Infliximab- und bei 14 % im Standard-Arm erreicht, eine Intensivierung der Therapie war in der Infliximab-Gruppe signifikant seltener erforderlich als unter Standardtherapie.</p> <p><strong>Neue Real-World-Daten zu Golimumab</strong><br /> Neue Daten gibt es auch für den TNF-Inhibitor Golimumab, dessen Wirksamkeit bei CU bereits in klinischen Studien in einer Anti-TNF-naiven Population gezeigt worden war. Nun wurden Wirksamkeit und Sicherheit von Golimumab in einer prospektiven, multizentrischen Kohortenstudie in einer Real-World-Population untersucht, in der auch viele vorbehandelte Patienten zu finden waren.<sup>6</sup> Insgesamt waren 35/50 (70 %) Patienten in der Vergangenheit bereits mit einem TNF-Antagonisten behandelt worden. Die Studie mit 50 Teilnehmern zeigte eine hohe Persistenz. Nach 52 Wochen waren 23 von 50 Patienten noch unter Therapie mit Golimumab (46 %). Die Rate des klinischen Ansprechens nach 52 Wochen lag bei 26 % (13/50), die Remissionsrate bei 20 % (10/50). Das mediane fäkale Calprotectin nahm von 862 μg/g (335–1759) auf 90 μg/g (34–169) ab (p < 0,01). Die Lebensqualität besserte sich unter Golimumab mit einer signifikanten Reduktion auf der Short Health Scale (SHS).</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: United European Gastroenterology (UEG) Week 2019, 19.–23. Oktober, Barcelona

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> King D et al.: Incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the UK between 2000 and 2016 and associated mortality and subsequent risk of colorectal cancer. Abstract OP 059, presented at UEG Week 2019, Barcelona <strong>2</strong> Schreiber S et al.: VARSITY: A double-blind, doubledummy, randomised, controlled trial of vedolizumab versus adalimumab in patients with active ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2019; 13(suppl 1): S612-3. Abstract OP34 <strong>3</strong> Danese S et al.: Early clinical response and remission with vedolizumab versus adalimumab in ulcerative colitis: results from VARSITY, Abstract OP165, presented at UEG Week 2019, Barcelona <strong>4</strong> Hupé M et al.: Comparison of vedolizumab and infliximab efficacy in ulcerative colitis after failure of a first subcutaneous anti-tnf agent: a multicentre cohort study, Abstract OP167, presented at UEG Week 2019, Barcelona <strong>5</strong> Jongsma MME et al.: Top-down infliximab superior to step-up in children with moderate-to-severe Crohn’s disease – a multicenter randomized controlled trial. Presented during the opening session at UEGW 2019, Barcelona <strong>6</strong> Eriksson C et al.: Clinical effectiveness of golimumab in ulcerative colitis: a prospective multicentre study based on the Swedish national quality registry for IBD, SWIBREG. Poster P0396, presented at UEGW 2019, Barcelona</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung der Sigmadivertikulitis

Die Divertikulitis gehört zu den häufigsten Krankheitsbildern bei akuten Bauchschmerzen. Die Inzidenz nimmt mit dem Alter stark zu und immer mehr jüngere Patienten erkranken an einer ...

Therapie des Morbus Crohn: bewährte Konzepte und neue Strategien

Welche Behandlungsziele haben Ärzt:innen, die Patient:innen mit Morbus Crohn (MC) behandeln, und haben die Betroffenen die gleichen Ziele? Lassen sich die Therapieziele erreichen, wenn ...

Therapie des Morbus Crohn: Biologikabehandlung optimieren

Prof. Dr. med. Iris Dotan, Rabin Medical Center, Petah Tikva, und Universität Tel Aviv (Israel), zeigte im Rahmen des 9. Postgraduate Course des IBDnet Möglichkeiten auf, wie die ...