Vom Exanthem bis zum TEN – die neuen Tabletten sind schuld

Autoren:

Prof. Dr. med. et Dr. rer. nat-phil. Marie-Charlotte Brüggen1,2,3

Prof. Dr. med. Werner J. Pichler4

1 Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich

2 Medizinische Fakultät, Universität Zürich

3 Christine Kühne Centre for Allergy Research and Education CK-CARE, Davos

4ADR-AC GmbH, Bern

Korrespondenz:

E-Mail: Marie-Charlotte.Brueggen@usz.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Was tun, wenn der Patient angibt, allergisch auf ein Medikament zu sein, oder wenn er Symptome einer Medikamentenallergie entwickelt? Was ist harmlos und wann droht ein schwerer Verlauf? Erfahren Sie, wann abgewartet werden kann und bei welchen Warnzeichen Sie umgehend den dermatologischen Dienst/Notfall des Zentrumsspitals kontaktieren sollten.

Keypoints

-

Medikamentenallergien vom Spättyp treten erst nach mehreren Tagen auf und gehen meist mit einem Exanthem einher.

-

Meistens sind sie wenig gefährlich, in 2–5% der Fälle ist der Verlauf jedoch schwer und potenziell letal.

-

Warnzeichen für einen schweren Verlauf sind u.a.: massive und ausgedehnte Hautveränderungen, Brennen/Schmerzen der Haut und Schleimhäute, Blasen, Pusteln, ein positives Nikolski-Zeichen, AZ-Verschlechterung, Fieber, Beteilung anderer Organe.

-

Die drei gefährlichen Medikamentenallergien sind: Stevens-Johnson-Syndrom/toxisch epidermale Nekrolyse (TEN), DRESS-Syndrom und akute generalisierte exanthematische Pustulose.

Medikamenten-Hypersensitivitäten

Allergien, also Immunreaktionen auf Medikamente, machen ungefähr 20% aller Reaktionen auf Medikamente insgesamt aus. Die Mechanismen sind komplex. Bei den restlichen 80% handelt es sich um Reaktionen, die durch den Wirkmechanismus des jeweiligen Medikamentes ausserhalb vom Immunsystem bedingt sind (Typ A).

Bei den Medikamentenallergien unterscheidet man zwischen Sofort- und Spättypreaktion. Die Soforttypreaktion tritt rasch (<1h) auf, ist IgE-/Mastzell-mediiert und imponiert klinisch als Urtikaria/Angioödem, Bronchospasmus oder Anaphylaxie. Die Anaphylaxie stellt einen akuten Notfall dar: Sie entwickelt sich sehr rasch, meist innerhalb von Minuten nach der Einnahme bzw. Verabreichung des Medikaments und erfordert eine sofortige, notfallmässige Behandlung.

Im Folgenden werden die vorwiegend T-Zell-mediierten Spättypreaktionen behandelt. Diese treten nach Tagen (>4–20 Tage Behandlung) auf, sind meist mit einem Exanthem («rash», Ausschlag) verbunden und meistens wenig gefährlich. Bei 2–5% der Fälle ist die Symptomatik allerdings schwer und potenziell letal.

Im klinischen Alltag sind wir primär mit zwei Situationen und den dazugehörigen Fragen konfrontiert:

-

Der Patient gibt an, allergisch auf ein Medikament zu sein: Was tun?

-

Der Patient entwickelt Symptome einer Medikamentenallergie: Was tun? Wie schwer/gefährlich ist die Allergie?

«Frau Doktor, ich bin allergisch auf…»:

Viele Patienten glauben, allergisch auf ein Medikament zu sein. Häufig gehen die Angaben auf einen Ausschlag im Kindesalter zurück, der im Zusammenhang mit einer viralen Erkrankung und Behandlung mit Betalaktam-Antibiotika zurückgeführt wurde. Die meisten Kinder, die im Zusammenhang mit (meistens) einer Penicillin/Amoxicillin-Behandlung ein Exanthem entwickeln, tolerieren Penicilline später wieder. Nur die wenigen Kinder mit Soforttypreaktion (bei denen dann auch oft Hospitalisation/Notfallbehandlung notwendig wird) sind weiterhin gefährdet für eine erneute Reaktion. Es wird immer noch diskutiert, ob bei der Angabe «Penicillin-Allergie seit Kindheit» weiter abgeklärt werden oder gleich ein Provokationstest durchgeführt werden soll.

Wie kann man eine relevante Medikamentenallergie-Anamnese von eher weniger relevanten Angaben unterscheiden?

-

Wann ist die Allergie aufgetreten? Exantheme im Kindesalter sind meist harmlos und transient. Allergien im Erwachsenalter treten meist ohne virale Koinfektion auf, und die medikamentenspezifische Immunantwort könnte länger persistieren.

-

Worauf ist der Patient allergisch? Penicillinpräparate sind die häufigsten Auslöser, die Reaktionen sind meist nicht schwerwiegend. Wenn der Ausschlag nicht weiter abgeklärt wurde und keine Allgemeinsymptome bestanden haben, ist die Gefahr einer schweren Reaktion minim. Allergien auf Antiepileptika bzw. Sulfonamide etc. sind potenziell schwererwiegend und sollten abgeklärt werden.

-

Welche Symptome sind aufgetreten? Nur kutane oder auch andere? Bei ausgeprägtem Exanthem kann es zu einer Leberbeteiligung kommen. Die Patienten haben dann auch ein allgemeines Krankheitsgefühl.

-

Wurde ein Arzt/eine Notfallambulanz konsultiert, fand eine Hospitalisation statt? Notfallkonsultationen/Hospitalisationen sind meist Zeichen einer schweren Allergie; T-Zell-vermittelte Allergien nehmen mit der Zeit ab (>5 Jahre), aber gerade bei schweren Reaktionen (DRESS-Syndrom, Stevens-Johnson-Syndrom) wurden (in Einzelfällen) auch nach 12–20 Jahren noch eine starke Reaktivität festgestellt.

-

Ist eine Abklärung erfolgt? Ist ein Allergiepass vorhanden?

Anhand der Antworten auf diese Fragen und basierend auf der Erfahrung kann man abschätzen, ob eine Medikamentenallergie wahrscheinlich ist oder nicht. Bei wenig wahrscheinlicher Medikamentenallergie und Bereitschaft des Patienten kann eine Provokation z.B. mit Amoxicillin ambulant durchgeführt werden (zwei Stunden Überwachung), um den Patienten vom Makel «Penicillin-allergisch» zu befreien.

Falls weiterhin Unklarheit besteht, kann man Abklärungen bei einem Allergologen veranlassen und nach negativem Resultat eine Provokation durchführen.

«Frau Doktor, ich habe so seltsame Hautveränderungen und es juckt»

Die zweite, relativ häufige Situation ist, dass der Patient auf eine Behandlung mit einem Exanthem reagiert. Exantheme sind häufig, und eine Medikamentenallergie ist eine häufige Ursache. Was sollte der Internist machen?

Auffällig ist, dass sich viele Patienten mit mildem Exanthem relativ wohlfühlen. Ihnen kann man ein Antihistaminikum geben und nach Stopp des Medikaments abwarten.

Ein kleiner Teil der Patienten entwickelt allerdings recht massive und ausgedehnte Hautveränderungen und ist für 2–3 Wochen krank. In einem Drittel dieser Fälle findet man auch eine mehr oder weniger starke Leberbeteiligung. Oft bleibt es dabei (ALT <500IU), und die Medikamentenallergie entwickelt sich nicht in ein voll ausgeprägtes DRESS-Syndrom. Allerdings ist die Abgrenzung zwischen DRESS-Syndrom und schwerem Exanthem wohl nicht so strikt.

Weitere, «nicht schwere» Reaktionen, sind das SDRIFE («symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema») sowie das fixe Arzneimittelexanthem, auf die hier nicht eingegangen werden soll.

Warnzeichen für einen gefährlichen Verlauf

Das Erkennen der schweren Reaktionen unter den Medikamentenhypersensitivitäten vom Spättyp ist von bedeutender klinischer Tragweite: Eine frühe Erkennung und folglich adäquate Behandlung sind prognostisch relevant. Organschädigung und Mortalität, aber auch Folgeschäden können so reduziert werden.

Die Abgrenzung zwischen ungefährlichen und schweren Medikamentenhypersensitivitäten vom Spättyp kann auch für ein geschultes Auge schwierig sein. Hilfreich ist es, sich an einige klinische und anamnestische Wegweiser für einen schweren Verlauf zu halten (Tab. 1):

-

In der klinischen Untersuchung der Haut und der Schleimhäute (Brennen der Haut, der Augen sowie der Mund- und Genitalschleimhaut und Dysphagie) sind Blasen und Pusteln Gefahrenzeichen. Liegt eine Konjunktivitis vor? Kann das Nikolski-Zeichen ausgelöst werden (lässt sich die Haut durch Fingerdruck ablösen?)?

-

Ebenso sollte ein internistischer Status (u.a. Fieber? Vaskulitis? Petechien?) durchgeführt werden. Dieser ist wegweisend bzgl. des Typs der Reaktion.

-

Laborchemisch ist ein Differenzialblutbild hilfreich, je nach Situation auch die Bestimmung von Nieren-, Leber- und weiteren Organparametern sowie des CRP. Eine Eosinophilie kann hinweisend für ein DRESS-Syndrom sein, aber auch bei milden Reaktionen oder seltener auch bei der akuten generalisierten exanthematischen Pustulose (AGEP) bzw. beim Stevens-Johnson-Syndrom (SJS)/der toxischen epidermalen Nekrolyse (TEN) auftreten. Eine Neutrophilie ist eher bei der AGEP anzutreffen. Hinsichtlich potenzieller Organschädigung (v.a. beim DRESS-Synrom) sollten in einem ersten Schritt Leber- (AST, ALT, Bilirubin) und Nierenwerte (Kreatinin, eGFR) bestimmt werden.

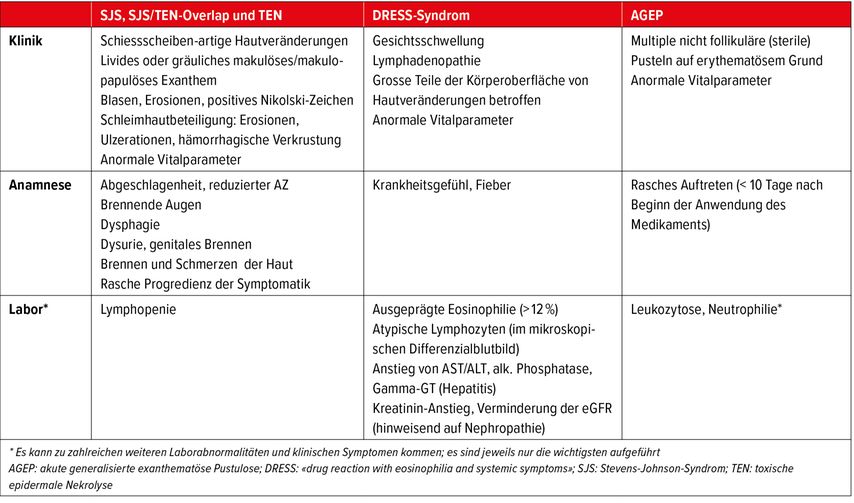

Tab. 1: Die wichtigsten Warnzeichen/Hinweise bei schweren Arzneimittelhypersensitivitäten vom Spättyp

Die 3 gefährlichen T-Zell-vermittelten Medikamentenallergien

-

Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und seine Maximalvariante, die toxische epidermale Nekrolyse (TEN)

-

DRESS-Syndrom («drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms»)

-

AGEP («acute generalized exanthematous pustulosis»)

Stevens-Johnson-Syndrom (SJS)/toxische epidermale Nekrolyse (TEN)

Beim SJS und der TEN handelt es sich um zwei der wenigen dermatologischen Notfälle.

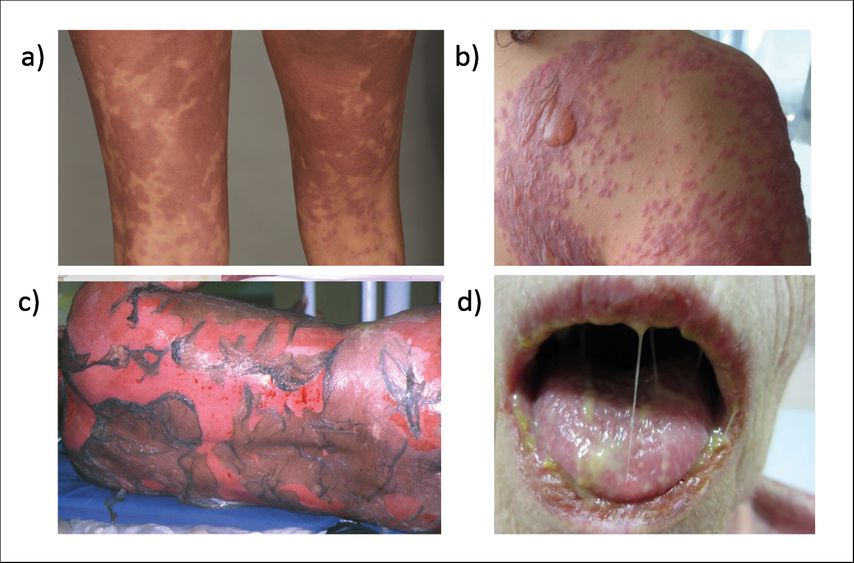

Im Zentrum von SJS und TEN steht die epidermale Nekrose bzw. die Ablösung der Haut (Abb. 1a–c). In der Mehrheit der Fälle sind auch Schleimhäute, am häufigsten die Konjunktiven, gefolgt von Mund und Genitalien, betroffen (Abb. 1d). Der Schweregrad der Erkrankung richtet sich nach dem Anteil der Körperoberfläche mit «ablösbarer Haut» (<10% beim SJS, >30% beim TEN). Die Reaktion beginnt häufig mit einem flächigen, makulösen, erythematös-lividen Exanthem. Die Patienten können über Schmerzen in der Haut berichten. Es bilden sich innert Stunden pralle Blasen und es kommt zur Ablösung der Haut, die fulminant, innerhalb von Stunden bis Tagen, voranschreiten kann. SJS/TEN-Patienten sind meist in einem reduzierten Allgemeinzustand, leiden unter diffusem Brennen/Schmerzen der Haut und generellem Unwohlsein.

Abb. 1: Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und toxische epidermale Nekrolyse (TEN). a): konfluierende, livide erythematöse Makulae; b): schlaffe Blasen; c): TEN mit flächiger epidermaler Nekrose; d): purulente Stomatitis und Cheilitis

Zu den gefährlichsten Komplikationen der Akutphase zählen die durch Superinfektionen verursachte Sepsis, die hämodynamische Destabilisierung sowie Organschädigung. Beim TEN kommt es bei bis zu 30% der Patienten zu einem letalen Verlauf. Die Diagnosestellung beruht auf Klinik, Anamnese und Histologie.

Sulfonamide, Allopurinol, Tetracycline, Antikonvulsiva, Proteinkinase-Inhibitoren und nichtsteroidale Antirheumatika gehören zu den wichtigsten Auslösern von SJS/TEN. Da der Reaktion eine T-Zell-Antwort zugrunde liegt, bedarf es einer Sensibilisierungsphase, d.h., die Symptome können sich bei Erstexposition innerhalb von 7–21 Tagen, bei Reexposition schon früher entwickeln.

DRESS-Syndrom

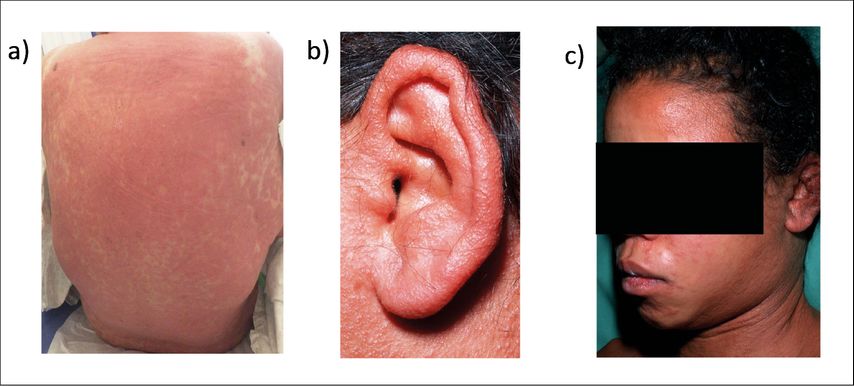

Im Gegensatz zu SJS/TEN entwickelt sich das DRESS-Syndrom häufig erst nach Wochen bis gar Monaten nach Beginn der Therapie mit dem/den auslösenden Medikament/en. Die häufigsten beschriebenen Auslöser für das DRESS-Syndrom sind Antikonvulsiva (insbesondere Carbamazepin und Phenytoin), Dapson, Trimethoprim/Sulfamethoxazol und Sulfasalazin (Sulfonamide), Minocyclin, Vancomycin, Piperacillin/Tazobactam und Amoxicillin. Die kutanen Manifestationen des DRESS-Syndroms sind sehr heterogen und reichen vom makulösen Exanthem über Pusteln bis zur Erythrodermie (Abb. 2a). Bei 2–3% der DRESS-Patienten besteht eine Blasenbildung (SJS-DRESS-Overlap). Klinisch charakteristisch sind die mit dem DRESS-Syndrom einhergehende Gesichtsschwellung, Lymphadenopathie und Fieber. Gefährlich ist das DRESS-Syndrom aufgrund der Organbeteiligung, die vor allem zytotoxischen T-Zellen zugeschrieben wird. Am häufigsten betroffen ist die Leber, gefolgt von Niere, Herz und Lunge, dem zentralen Nervensystem und dem Gastrointestinaltrakt.

Die Diagnosestellung beruht auf einer Kombination von klinischen Kriterien (Exanthem >50% der Körperoberfläche, Gesichtsschwellung [Abb. 2b–c], Lymphknotenschwellung, Fieber), Laborwerten (Eosinophilie >12%, atypische Lymphozyten) sowie dem Vorliegen einer Organbeteiligung (z.B. AST/ALT-Erhöhung, Kreatinin-Anstieg/reduzierte eGFR).

Abb. 2: DRESS-Syndrom. a) flächiges, makulopapulöses Exanthem; b) und c): Gesichtsschwellung

Tritt bei einem Patienten nach einer (meist hoch dosierten) >7-tägigen Behandlung mit einem DRESS auslösenden Medikament ein Krankheitsbild mit Lymphozytose, Eosinophilie, Multiorganbeteiligung (Hepatitis, Nephritis, Karditis, Pankreatitis) auf, ist die Diagnose recht eindeutig – und die übliche Suche nach Infektionserregern (samt eventuellen experimentellen Antibiotikatherapien) ist nur zeitraubend, nicht hilfreich und potenziell schädlich (Entwicklung eines «multiple drug hypersensitivity syndrome»).

Akute generalisierte exanthematöse Pustulose (AGEP)

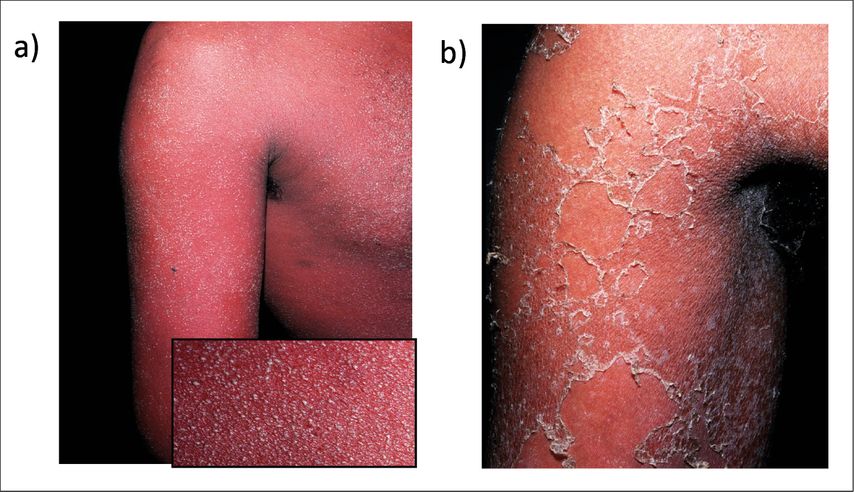

Das klinische Erscheinungsbild der AGEP ist sehr charakteristisch. Sie entwickelt sich sehr rasch, in der Regel innerhalb von weniger als 10 Tagen nach Beginn der Medikamentenexposition. Auf der Haut zeigen sich multiple nicht follikulär gebundene sterile Pusteln auf erythematösem Grund (Abb. 3a), die sich häufig zuerst in den Hautfalten und im Gesichtsbereich zeigen. Es kann begleitend Fieber auftreten und im Labor kann sich eine Neutrophilie/Leukozytose zeigen. Ebenso schnell wie die Progredienz ist auch die Regredienz der Symptome: Innerhalb von Tagen kommt es nach dem Absetzen des verursachenden Agens zu einer flächigen Desquamation (Abb. 3b) und anschliessend zur Abheilung (<15 Tage). Die Diagnose beruht vor allem auf der typischen Klinik. Auch wenn die Mortalität der AGEP mit 2–5% beschrieben wird, sind schwere Verläufe sehr selten (und eventuell mit DRESS assoziiert) und durch Infektionen oder Organschädigungen bedingt.

Abb. 3: Akute generalisierte exanthematöse Pustulose (AGEP). a) multiple nicht follikulär gebundene sterile Pusteln auf erythematösem Grund; b) flächige Desquamation (während der Abheilung)

Verdacht auf eine schwere Medikamentenallergie: Wie weiter?

Bei Verdacht auf eine schwere Medikamentenallergie vom Spättyp ist es am wichtigsten, wahrscheinliche Auslöser (und kreuzreagierende Substanzen) umgehend zu stoppen/zu ersetzen, wobei die Primärindikation berücksichtigt bzw. abgedeckt werden muss. Auch bei fehlenden Warnsignalen sollte der oder die potenzielle/n Auslöser (sofern keine vitale Indikation dafür besteht) abgesetzt/ersetzt werden und es sollte eine direkte Rücksprache mit einem Dermatologen erfolgen.

Bei Warnzeichen (Tab.1), insbesondere bei bullösen Erkrankungen (SJS/TEN), sollte umgehend Kontakt mit dem dermatologischen Dienst/Notfall eines Zentrumspitals aufgenommen werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die Übernahme des Patienten sollte möglichst umgehend in die Wege geleitet werden, zur weiteren Diagnostik (Schnellschnitt, Blutkulturen, Abstriche etc.) und Behandlung.

Schwere Arzneimittelallergien: Akut- und Nachbehandlung

Die Akutbehandlung von Patienten mit TEN und, je nach Ausprägung, DRESS-Syndrom erfolgt auf der (Verbrennungs-)Intensivstation durch ein interdisziplinäres Team. Beim SJS/bei TEN besteht diese in erster Linie aus «best supportive care», was unter anderem Wundbehandlung, Prävention von Superinfektionen und die hämodynamische Stabilisierung umfasst. Zudem wird meist eine adjuvante immunmodulatorische Behandlung (z.B. mit intravenösen Immunoglobulinen, TNF-α-Inhibitoren oder Ciclosporin) verabreicht. Beim DRESS-Syndrom kommen systemische Glukokortikoide zum Einsatz, in therapierefraktären Fällen weitere immunmodulatorische Medikamente oder Antikörper gegen IL-5 resp. den IL-5-Rezeptor. Auch die AGEP wird mit systemischen Glukokortikoiden und/oder topischen Kortikosteroiden behandelt.

Die allergologische Aufarbeitung bei allen Patienten mit St.n. schweren Arzneimittelallergien ist ausserordentlich wichtig, um die auslösenden Medikamente und verträgliche Alternativen zu determinieren. Sie erfolgt wenige Wochen bis zu sechs Monate nach Abklingen der Reaktion und beinhaltet je nach Reaktionstyp serologische Tests (Lymphozyten-Transformationstest) und/oder Hauttestungen (Intrakutan- und Epikutantestungen mit Spätablesung nach 24–48h).

Die Nachbetreuung von Patienten mit schweren Medikamentenallergien ist ebenfalls wichtig: Bei Patienten mit DRESS-Syndrom ist Erfahrung mit diesem Krankheitsbild wichtig. Der behandelnde Arzt sollte das «Auf und Ab» bei dieser Erkrankung kennen und sich davon nicht beirren lassen: Virusreaktivierung, Reaktionen auf neue Medikamente und Autoimmunphänomene treten trotz des Absetzens der auslösenden Medikamente weiterhin auf und verwirren. Vor allem ist vor der Gabe weiterer (hoch dosierter) Medikamente zu warnen, da dadurch ein «multiple drug hypersensitivity syndrome» droht.

Patienten mit SJS oder TEN leiden häufig unter den teils schweren und oft sehr einschränkenden Spätfolgen, wie z.B. Hyper- und Hypopigmentierungen, Vernarbungen der Skleren oder im Genitalbereich, und häufig auch psychiatrischen Folgeerscheinungen, wie posttraumatischen Stress-Störungen.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Management und neue Therapieoptionen: ein Update

Mosaikwarzen gehören zu den besonders hartnäckigen Warzenformen und sprechen oft nur unzureichend auf Standardtherapien an. Innovative Verfahren wie die Mikrowellentherapie, ...

Der Nutzen und die Limiten der Therapie mit mesenchymalen Stammzellen

Neue Perspektiven in der Transplantationsmedizin, speziell in der «vascularized composite allotransplantation»: Aus Fettgewebe isolierte Stammzellen könnten einen bedeutenden Beitrag zur ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...