Update: Dermatophyten

Bericht:

Mag. pharm. Irene Senn, PhD

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Mykologie befindet sich in einem ständigen Wandel. Neben einer Aktualisierung der Nomenklatur ändert sich – aufgrund von Zuwanderung und vermehrter Reisetätigkeit – fortlaufend auch das Erregerspektrum von Dermatomykosen. Zudem sind Antimykotikaresistenzen ein relativ neues Phänomen in der Dermatologie.

Die Nomenklatur der Dermatophyten wurde bereits Ende 2016 geändert und eine neue Taxonomie eingeführt.1 Aufgrund dieser Neudefinition und zahlreicher Namenswechsel in den vergangenen Jahren ist die taxonomische Situation nach wie vor komplex – in der Literatur herrscht mitunter nomenklatorisches Chaos.

Dermatophyten: neue Taxonomie

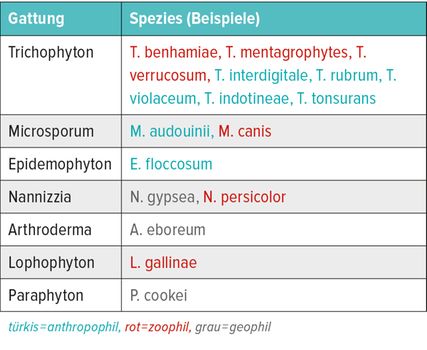

Traditionell werden die Dermatophyten in die drei Genera Trichophyton, Microsporum und Epidermophyton unterteilt – wobei sich unter den Trichophyton-Arten mit Abstand die häufigsten humanpathogenen Erreger finden. Zudem wurden 2016/2017 die neuen Gattungen Nannizzia und Arthroderma sowie die aus medizinischer Sicht weniger relevanten Gattungen Lophophyton und Paraphyton definiert. Nach ihrem Vorkommen wird zwischen anthropophilen (v.a. auf Menschen), zoophilen (v.a. auf Tieren) und geophilen Arten (v.a. im Erdreich) unterschieden (Tab. 1).

Trichophyton benhamiae: Meerschweinchen als Überträger

Seit rund zehn Jahren kommt Trichophyton benhamiae häuft vor.Bei Kindern und Jugendlichen ist diese neue Spezies zusammen mit Microsporum canis der häufigste Erreger von zoophilen Dermatomykosen. Eine Infektion erfolgt zumeist durch direkten Kontakt zu infizierten Haustieren. Als Erregerreservoir dienen vorrangig Meerschweinchen, aber auch Kaninchen und Hamster.

Typisch sind eine Tinea corpis und Tinea faciei, mitunter sind auch Kopfhaut und Haare betroffen (Tinea capitis). Die Hautveränderungen sind oft hochentzündlich und jucken stark.Bei alleinigem Befall der Haut kann topisch therapiert werden, sind auch die Haare involviert, ist zusätzlich eine systemische Therapie indiziert. Mittel der Wahl dazu ist Terbinafin p.o. über vier Wochen.

Trichophyton indotineae: die indische Epidemie

Eine relativ neue anthropophile Dermatophytenart ist Trichophyton indotineae. Der Erreger wurde erstmals auf dem indischen Subkontinent isoliert und tritt dort mittlerweile in epidemischer Form auf. In Indien hat sich der Erreger gegen die bisher dort vorherrschenden Dermatophyten durchgesetzt und diese verdrängt.2–4 Nun breitet sich die Variante auch auf andere Regionen der Welt aus und wurde mittlerweile in vielen Ländern ausserhalb Asiens nachgewiesen. Der Pilz ist identisch mit dem erst 2019 beschriebenen Genotyp VIII innerhalb des T.-mentagrophytes/T.-interdigitale-Komplexes. Entsprechend der neuen Klassifikation der Dermatophyten ordnet man ihn jetzt als T. indotineae ein.

Im Rahmen einer Infektion kommt es zu entzündlichen und juckenden Läsionen, welche häufig grossflächig die Leisten- und Gesässregion sowie den Rumpf und teilweise das Gesicht betreffen. Eine Ausbreitung auf den gesamten Körperstamm ist möglich. Als Mittel der Wahl gilt Itraconazol (100mg, zweimal täglich für 4–6 Wochen). Zusätzlich wird eine antimykotische Lokaltherapie empfohlen.

Antimykotikaresistenzen

Das Problem der Resistenzen spielte bis vor Kurzem in der Mykologie kaum eine Rolle. In den vergangenen Jahren häufen sich jedoch Fälle von therapieresistenten Dermatophytosen. So erweisen sich über 50% der Infektionen mit T. indotineae als resistent gegenüber Terbinafin. Gut untersucht sind ausserdem die Resistenzen der Erreger T. rubrum, T. mentagrophytes und T. interdigitale, die sporadisch auftreten.Ursache für die Terbinafin-Resistenz ist eine durch Punktmutationen veränderteSqualenepoxidase(SQLE), worduch das Antimykotikum nicht mehr binden kann.

Quelle:

Zürcher Dermatologische Fortbildungstage 2023, Vortrag von PD Dr. Philipp Bosshard, Universitätsspital Zürich

Literatur:

1 de Hoog GS et al.: Mycopathologia 2017; 182(1-2): 5-31 2 Nenoff P et al.: Mycoses 2019; 62(4): 336-56 3 Bishnoi A et al.: Lancet Infect Dis 2018; 18(3): 250-1 4 Kano R et al.: Mycopathologia 2020; 185(6): 947-58

Das könnte Sie auch interessieren:

Mikrotoning – sanfte Behandlung mit Effekt?

Erweiterte Kapillargefässe sind ein weitverbreitetes und kosmetisch störendes Phänomen. Manchmal sind sie schon mit blossem Auge sichtbar oder erweitern sich anfallsartig, wodurch eine ...

«Wir reden in der Medizin zu wenig über Sex»

Wer im Kontext von Haut und Sexualität primär an sexuell übertragbare Infektionen (STI) denkt, könnte überrascht werden. Denn das Thema Sexualität ist gesundheitlich aus ganz ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...