Therapiemanagement der Acne vulgaris

Bericht: Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Für die Behandlung der Acne vulgaris steht aktuell eine Vielzahl topischer Therapien zur Verfügung, mit denen bei leichterer Ausprägung auch das Auslangen gefunden werden kann. Systemische Therapien werden in schwereren Fällen erforderlich, wobei Antibiotika aufgrund des Risikos von Resistenzentwicklung mit Bedacht eingesetzt werden sollten.

Die Entstehung der Acne vulgaris ist ein komplexer Prozess, der von erhöhter Sekretion der Talgdrüsen (Seborrhö) und einer Hyperkeratose der Haarfollikel ausgeht. Dadurch kommt es zur Verklebung der Hornzellen und zur Ausbildung von Komedonen. Diese können bakteriell besiedelt werden, wobei Cutibacterium acnes eine besondere Rolle spielt. Es bildet sich nicht nur aufgrund der Chemotaxis von Leukozyten Eiter, es werden auch komplexe und zum Teil pathologische Immunprozesse in Gang gesetzt. Als Abwehrmassnahme gegen den Infekt werden verstärkt TH17-Zellen aktiviert, die Interleukin(IL)-17 produzieren. Die Überproduktion von IL-17 wurde in rezenten Publikationen für das typische Krankheitsgeschehen bei Acne vulgaris verantwortlich gemacht. Dabei ist der C.-acnes-Phylotyp IA1 von besonderer Bedeutung, da er die Differenzierung von CD4-Lymphozyten in TH17-Lymphozyten induziert.1

Dies ist für moderne Therapieansätze der Akne von Bedeutung, wie Dr. med. Neal Bhatia, Director of Clinical Dermatology at Therapeutics Clinical Research, San Diego, ausführte. Er wies auch darauf hin, dass in der Haut von Aknepatienten hohe Spiegel proinflammatorischer Zytokine bei gleichzeitiger Defizienz antiinflammatorischer Zytokine gefunden wurden.

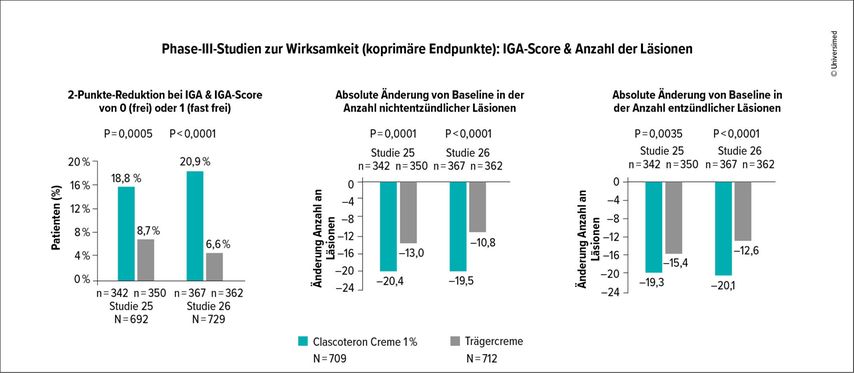

Systemische Antibiotikatherapie und das Resistenzproblem

Die American Academy of Dermatology veröffentlichte im vergangenen Jahr ein Update ihrer Leitlinien zum Management von Acne vulgaris, gegliedert in 18 evidenzbasierte Empfehlungen und fünf «Good Practice Statements».2 Starke Empfehlungen bestehen für den Einsatz von Benzoylperoxiden, topischen Retinoiden, topischen Antibiotika und oralem Doxycyclin. Orales Isotretinoin wird bei schwerer Akne, die psychosoziale Belastung oder Narben verursacht, empfohlen bzw. wenn orale oder topische Standardtherapien nicht angesprochen haben. Bedingte Empfehlungen bestehen für topisches Clascoteron, Salicylsäure, Azelainsäure, orales Minocyclin, Sarecyclin, kombinierte orale Kontrazeptiva und Spironolacton. Die Good Practice Statements raten dazu, topische Therapien mit unterschiedlichen Wirkmechanismen zu kombinieren, den Einsatz systemischer Antibiotika so weit wie möglich zu begrenzen, systemische Antibiotika mit topischen Therapien zu verabreichen und bei grösseren Akneläsionen zusätzlich intraläsionale Kortikosteroide zu injizieren. Gerade dieser letzten Empfehlung stand Bhatia sehr kritisch gegenüber, da sie seiner Ansicht nach Hautatrophie begünstigt und oft mehr schadet als nützt. Bhatia kritisierte auch die eingeschränkte Empfehlung für das topische Antiandrogen Clascoteron ungeachtet der guten Evidenz (Abb.1).3 In den USA ist Clascoteron, das die Aktivität der Talgdrüsen reduziert, seit 2020 zugelassen, in Europa wurde im Sommer 2025 die Zulassungsempfehlung erteilt. Bhatia betonte, dass bei topischer Anwendung keine systemischen Effekte des Androgenrezeptorblockers zu erwarten sind. Er empfahl, Clascoteron nicht als Monotherapie zu verwenden, sondern mit anderen topischen Therapien, insbesondere Retinoiden, zu kombinieren. Die verzögerte Zulassung in Europa gründete primär auf der Sorge, Clascoteron könnte die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse unterdrücken. Diese Bedenken konnten durch Studien entkräftet werden, erläuterte Bhatia.4 Ebenso unbegründet sind Ängste im Umgang mit Isotretinoin. Bhatia: «In all den Jahren, in denen ich Patienten mit Isotretinoin behandelt habe, musste ich es ein einziges Mal wegen Unverträglichkeit absetzen.»

Abb. 1: Wirksamkeit von Clascoteron Creme 1% bei Anwendung 2x täglich (modifiziert nach Hebert A et al. 2020)3

Unter den systemischen Antibiotika bestehen eine starke Empfehlung für Doxycyclin sowie bedingte Empfehlungen für Minocyclin und Sarecyclin. Was systemisches Minocyclin anbelangt, riet Bhatia zur Vorsicht. Zwar handelt es sich dabei um eine ausgeprägt antiinflammatorisch wirksame Substanz, doch besteht das Risiko schwerer Nebenwirkungen wie beispielsweise eines «drug rash with eosinophilia and systemic symptoms» (Arzneimittelexanthem mit Eosinophilie und systemischen Symptomen; DRESS-Syndrom). Auch wurden in den vergangenen 25 Jahren 58 Fälle von Minocyclin-induziertem Lupus erythematodes berichtet. Im Gegensatz dazu unterstrich Bhatia die gute Wirksamkeit und Sicherheit von topischem Minocyclin, mit dem gute Wirkstoffkonzentrationen in der Epidermis und Dermis bei minimaler systemischer Exposition erreicht wurden. Die Verwendung von systemischen Antibiotika sollte begrenzt werden, um Resistenzen zu vermeiden.

Die Guideline schlägt einen Behandlungsalgorithmus vor, an dessen Anfang die Ermittlung des Schweregrads steht. Bei milder Akne werden ausschliesslich topische Therapien empfohlen, während bei moderater oder schwerer Erkrankung systemische Therapien zusätzlich eingesetzt werden können und sollen.

Quelle:

Session «Acne», Vortrag «Acne guidelines 2025: Critical assessment» von Dr. med. Neal Bhatia, San Diego; EADV Congress, 20. September 2025

Literatur:

1 Mias C et al.: Recent advances in understanding inflammatory acne: deciphering the relationship between cutibacterium acnes and Th17 inflammatory pathway. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023; 37(2): 3-11 2 Reynolds RV et al.: Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2024; 90(5): 1006.e1-30 3 Hebert A et al.: Efficacy and safety of topical clascoterone cream, 1%, for treatment in patients with facial acne: two phase 3 randomized clinical trials. JAMA Dermatol 2020; 156(6): 621-30 4 Bhatia N et al.: Hypothalamic-pituitary-adrenal axis response in patients with acne vulgaris treated with clascoterone. J Drugs Dermatol 2024; 23(6): 433-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Alopecia areata – Aktuelles zu Pathogenese, Diagnostik und Therapie

Alopecia areata ist eine Autoimmunkrankheit, die den Alltag von Betroffenen deutlich einschränken kann und mit diversen Begleitkrankheiten einhergeht. Seit Kurzem steht mit Januskinase-( ...

Gezielte Diagnostik, bessere Therapie: gründliche Anamnese als Grundlage

Was rät man Eltern von Neugeborenen, wie sie eine atopische Dermatitis (AD) bei ihrem Baby verhindern können? Wann macht eine komponentenbasierte Allergiediagnostik Sinn? Wie lassen sich ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...