Seltene neutrophile Dermatosen

Bericht:

Martha-Luise Storre

Auch wenn neutrophile Dermatosen in ihrer klinischen Präsentation teils sehr unterschiedlich erscheinen, weisen sie hinsichtlich ihrer Pathogenese grosse Ähnlichkeiten auf, die therapeutisch genutzt werden könnten.

Keypoints

-

Neutrophile Dermatosen sind eine heterogene Gruppe von Krankheitsbildern, die durch eine starke neutrophile Entzündung ohne Infektion gekennzeichnet ist.

-

Der Entstehung von neutrophilen Dermatosen liegen multifaktorielle Mechanismen einschliesslich genetischer Veranlagung, Autoinflammation und neutrophile Dysfunktion zugrunde.

-

Die Therapieoptionen umfassen ein breites Spektrum an topischen, systemischen und biologischen Arzneimitteln, häufig jedoch off-label. Es wird erwartet, dass auf Grund der Fortschritte in der Forschung zukünftig mehr spezifische Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Neutrophile sind Teil des angeborenen Immunsystems, die aktuell – auf der Suche nach potenziellen therapeutischen Targets – in den Fokus der Forschung rücken, rief Prof. Dr. med. Vincent Piguet, Direktor der Abteilung Dermatologie am Universitätsklinikum Toronto, Kanada, eingangs seines Vortrags in Erinnerung.

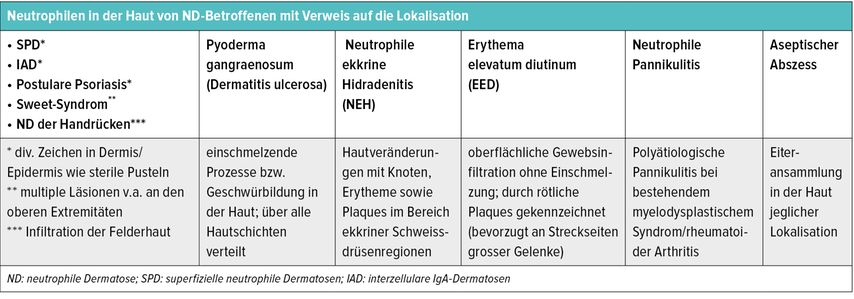

Diese Untergruppe der Leukozyten spiele eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern, könne jedoch über Phagozytose, Superoxid- und Zytokinproduktion sowie die Bildung von «neutrophil extracellular traps» (NETs) eine Krankheitsentstehung wie z.B. von neutrophilen Dermatosen fördern. Den Krankheitsbildern wie Pyoderma gangraenosum (PG), M. Behçet oder genetischen Syndromen mit neutrophiler Manifestation sei allen gemein, dass eine hohe Infiltration von Neutrophilen vorliege ohne eine begleitende Infektion. Ein vereinfachter Weg, um neutrophile Dermatosen zu verstehen, sei es, die genaue Lokalisation der Neutrophilen in der Haut bei den jeweiligen Erkrankungen zu betrachten (Abb. 1). So konzentrieren sich zum Beispiel bei der pustulösen Psoriasis die Neutrophilen auf die Epidermis, während sie beim PG über alle Hautschichten verteilt vorkommen.1

Pyoderma gangraenosum – mehr als nur eine Hauterkrankung

PG sei eine herausfordernde Erkrankung mit sehr schwer betroffenen Patientinnen und Patienten. Hier bestehe laut Piguet ein hoher Bedarf an einer effektiven, spezifischen Therapie.

Hinsichtlich der Epidemiologie des PG gebe es bislang nur limitierte Daten: Es wird von 58 Erkrankten pro 1 Million Erwachsenen ausgegangen mit einem Durchschnittsalter von rund 50 Jahren bei Erstdiagnose.2 Frauen scheinen häufiger als Männer von PG betroffen zu sein.3

Diese seltene Erkrankung könne idiopathisch auftreten, sei jedoch auch häufig mit entzündlichen Darmerkrankungen assoziiert, führte Piguet aus. In weiteren Fällen lasse sich auch eine Verbindung mit rheumatoider Arthritis oder seltener mit hämatologischen Dyskrasien beobachten.3

Für die durchaus diffizile Diagnosestellung stehen verschiedene Instrumente wie die Su-Kriterien4 aus dem Jahr 2004, der PARACELSUS-Score5 oder die Delphi-Konsensus-Kriterien6 – beide aus dem Jahr 2018 – zur Verfügung.

Die Delphi-Kriterien für Pyoderma gangraenosum seien aus Sicht des Experten jedoch nicht ideal, da hier den Biopsien eine zu grosse Rolle zukäme: Mit der konventionellen Histologie mit Hämatoxylin-Eosin-Färbung lasse sich nur schwer eine klare Diagnose stellen. Der PARACELSUS-Score habe sich hingegen bereits bewährt.

In eigenen Untersuchungen an der Klinik in Toronto konnte Piguet mit seiner Forschungsgruppe zeigen, dass PG-Patientinnen und -Patienten erhöhte Zytokine, die Granulozyten, Monozyten-Makrophagen (IL-8, IL-6) sowie Th17- und Th1-Lymphozyten (IL-7, IL-27) regulieren, im Blut aufweisen. In einem nächsten Schritt wendete das Team eine bildgebende Massenzytometrie an, eine Technik zur Erkennung von Entzündungen im Gewebe. Damit können bis zu 40 Marker gleichzeitig im Antikörper-Panel erhoben werden, erläuterte Piguet. Durch diese bioinformatische Analyse konnte unter anderem gezeigt werden, dass bei PG CD3-positive Infiltrate vorliegen.

Darüber hinaus konnten interessante Cluster von Th1- und Th17-Zellen identifiziert werden, die mit der Expression vonInterleukin (IL)1βund NLRP3 assoziiert sind. Es handele sich hierbei um vorläufige Ergebnisse, da die Untersuchungen noch andauern. Nichtsdestotrotz würden diese Daten bereits dazu beitragen, die Erkrankung besser zu verstehen.

Klinisches Management des PG

Grundsätzlich gelte es, möglicherweise zugrunde liegende Krankheitsursachen wie eine entzündliche Darmerkrankung zu therapieren.

Dies gehe auch mit einer Verbesserung des PG einher, sagte Piguet. Zudem würden Anpassungen des Lebensstils, wie eine Raucherentwöhnung, zum Heilungsverlauf beitragen.

Topische Behandlungen, beispielsweise mit Calcineurin-Inhibitoren, ultrapotenten topischen Steroiden, topischem Dapson 5% oder Silbersulfadiazin seien von entscheidender Bedeutung. Auch ein spezielles Wundmanagement unter anderem mit Kompression, antiseptischen und feuchtigkeitskontrollierenden Massnahmen sei angezeigt.

Hinsichtlich der Behandlung der äus-serst schmerzhaften Erkrankung erfordere es oftmals eine systemische Immunsuppression, so der Experte. Bislang gebe es lediglich zwei randomisierte, kontrollierte Studien in diesem Feld.

Eine davon ist die britische STOP-GAP-Studie7, die orales Prednison 0,75mg/kg/Tag vs. Ciclosporin 4mg/kg/Tag verglich: Nach sechs Monaten waren 47% vs. 46% der Ulzerationen verheilt. Piguet merkte an, dass aufgrund der hohen und langfristigen Dosierung auch hinsichtlich des Alters der Betroffenen bekannte Nebenwirkungen der Substanzen bei der Therapieplanung zu berücksichtigen seien.

Eine weitere Studie untersuchte den Einsatz von Infliximab 5mg/kg vs. Placebo bei PG.8 Auch hier konnten vergleichbare Ergebnisse erzielt werden, ordnete der Experte ein. Des Weiteren könnten für die PG-Therapie antineutrophile Substanzen wie EC-Sulfasalazin, Dapson und Colchicin zum Einsatz kommen.

Sweet-Syndrom

Eine weitere seltene neutrophile Dermatose ist das Sweet-Syndrom, auch als akute febrile neutrophile Dermatose bekannt. Der Krankheitsbeginn liege zumeist zwischen 30 und 60 Jahren, zudem seien mehr Frauen als Männer betroffen (4:1).

Das Syndrom ist gekennzeichnet durch sich schnell entwickelnde, erythematöse, ödematöse Papeln oder Plaques, begleitet von Fieber.9 Es können typischerweise multiple Läsionen auftreten, zumeist an den oberen Extremitäten, am Hals oder im Gesicht.9 Piguet führte aus, dass es in circa 50% der Fälle identifizierbare Trigger gebe, wie zum Beispiel Infektionen oder eine Medikamentenunverträglichkeit.

Tab. 1: Schematische Darstellung der primären neutrophilen Dermatosen in Abhängigkeit von ihrer Lokalisation (eigene Darstellung)

Zudem gebe es eine Assoziation mit dem VEXAS-Syndrom. Klinische Unterschiede zu PG seien zum einen, dass das Sweet-Syndrom oftmals mit Pyrexie und Leukozytose (>50%) assoziiert sei, zum anderen, dass damit eine Augenbeteiligung wie eine Konjunktivitis einhergehe.

Für die Therapie sind systemische Kortikosteroide wie Prednison angezeigt.9 Liegt eine Assoziation zu entzündlichen Darm- oder rheumatologischen Erkrankungen vor, haben sich TNF-α-Inhibitoren wie Etanercept und Adalimumab als effektiv erwiesen.10, 11

Eine Zulassung der Substanzen für die Therapie des Sweet-Syndroms gibt es bislang allerdings nicht.

Ausblick und Fazit

Aktuelle Forschungsansätze untersuchen den Einsatz von Biologika, die sich bereits bei anderen dermatologischen Indikationen als wirksam erwiesen haben, führte Piguet aus. Als bislang erste und einzige Zulassung sei daraus ein IL-36-Inhibitor für die Therapie der generalisierten pustulösen Psoriasis (GPP) hervorgegangen. Weitere Signalwege, die derzeit erprobt würden, seien unter anderem IL-1, IL-12/23, IL-17 sowie JAK/STAT.

Aus der Grundlagenforschung bewährte, innovative Untersuchungsmethoden wie Proteomik, Massenspektrometrie oder -zytometrie können zukünftig dabei helfen, die molekularen Grundlagen neutrophiler Dermatosen besser zu verstehen und daraus effektive Therapieentscheidungen ableiten zu können. Bis dahin bleibt das klinische Management der Erkrankungen wie PG oder Sweet-Syndrom eine Herausforderung.

Quelle:

Vortrag «What’s new: neutrophilic dermatoses» von Prof. Vincent Piguet, Toronto, im Rahmen der SGDV-Jahrestagung am 6. September 2023 in Lausanne

Literatur:

1 Delaleu J et al.: Neutrophilic dermatoses. Rev Med Interne 2022; 43(12): 727-738 2 Maverakis E et al.: Pyoderma gangrenosum. Nat Rev Dis Primers 2020; 6(1): 81 3 Binus AM et al.: Pyoderma gangrenosum: a retrospective review of patient characteristics, comorbidities and therapy in 103 patients. Br J Dermatol 2011; 165(6): 1244-50 4 Su WP et al.: Pyoderma gangrenosum: clinicopathologic correlation and proposed diagnostic criteria. Int J Dermatol 2004; 43(11): 790-800 5 Jockenhöfer F et al.: The PARACELSUS score: a novel diagnostic tool for pyoderma gangrenosum. Br J Dermatol 2019; 180(3): 615-620 6 Maverakis E et al.: Diagnostic criteria of ulcerative pyoderma gangrenosum: a Delphi consensus of international experts. JAMA Dermatol 2018; 54(4): 461-466 7 Ormerod AD et al.: Comparison of the two most commonly used treatments for pyoderma gangrenosum: results of the STOP GAP randomised controlled trial. BMJ 2015; 350: h2958 8 Brooklyn TN et al.: Infliximab for the treatment of pyoderma gangrenosum: a randomised, double blind, placebo controlled trial. Gut 2006; 55(4): 505-9 9 Weiss EH et al.: Neutrophilic dermatoses: a clinical update. Curr Dermatol Rep 2022; 11(2): 89-102 10 Calabrese L et al.: Recalcitrant Sweet syndrome successfully treated with adalimumab. J Dtsch Dermatol Ges 2021; 19(1): 122-4 11 Watson IT et al.: Histiocytoid Sweet syndrome successfully treated with etanercept. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2018; 31(3): 347-349

Das könnte Sie auch interessieren:

«Was wir brauchen, ist Aufklärung auf allen Ebenen»

Aufgrund der Seltenheit des hereditären Angioödems (HAE) dauert es oft lange, bis Betroffene eine korrekte Diagnose erhalten. Die Schweizer HAE-Vereinigung setzt sich seit fast 25 Jahren ...

«Wir reden in der Medizin zu wenig über Sex»

Wer im Kontext von Haut und Sexualität primär an sexuell übertragbare Infektionen (STI) denkt, könnte überrascht werden. Denn das Thema Sexualität ist gesundheitlich aus ganz ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...