©

Getty Images/iStockphoto

Proaktives Nebenwirkungsmanagement ist Basis für den Therapieerfolg

Jatros

30

Min. Lesezeit

23.11.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Einführung der Hedgehog-Pathway-Inhibitoren stellte einen Meilenstein in der Therapie des Basalzellkarzinoms (BCC) dar. Erstmalig seit der europäischen Zulassung des ersten HPI Vismodegib im Jahr 2013 wurde basierend auf den unter HPI dokumentierten Nebenwirkungen (AE) eine Publikation<sup>1</sup> erarbeitet, die dazu beitragen soll, das AE-Management zu verbessern und so die Therapieadhärenz der Patienten zu fördern.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Wenn auch die Mehrheit der BCC chirurgisch, mittels topischer Substanzen oder Bestrahlung behandelt werden kann, stellt die Entwicklung von Hedgehog- Pathway-Inhibitoren (HPI) einen therapeutischen Durchbruch dar. Mittlerweile sind mit Vismodegib und Sonidegib zwei Substanzen für die orale Therapie des lokal fortgeschrittenen BCC zugelassen. Vismodegib wird zudem zur oralen Behandlung von Patienten mit metastasiertem BCC eingesetzt.<br /> Man geht davon aus, dass die häufigsten unter HPI verzeichneten AE – Muskelspasmen, Dysgeusie/Ageusie, Gewichtsverlust, Alopezie und Fatigue – mit der Inhibition des Hedgehog-Pathways in Zusammenhang stehen. Diese AE treten früh nach Therapiestart auf. Auch wenn sie meist niedrigen Grades sind (Grad 1/2), ist ein präventives und proaktives Management die Basis für den Therapieerfolg.</p> <h2>Muskelkrämpfe</h2> <p>Patienten sollten dazu angehalten werden, ausreichende Flüssigkeitsmengen zu sich zu nehmen und leichte körperliche Aktivitäten durchzuführen. Für den Effekt von nicht pharmakologischen Maßnahmen wie passivem Stretching, Massage, Hitzeoder Kryotherapie liegen nur wenige Berichte vor. Auch die Zufuhr von Elektrolytgetränken ist möglicherweise hilfreich. Verschiedene pharmakologische Interventionen können bei Muskelkrämpfen der Grade 1/2 zur Anwendung kommen. Dazu zählen u.a. Kalziumkanalblocker, das Lokalanästhetikum Lidocain oder das Muskelrelaxans Cyclobenzaprin. Während die Erfahrungen bezüglich AE der Grade =3 für Sonidegib limitiert sind, kann sich bei Vismodegib erfahrungsgemäß die Durchführung einer Therapiepause für mindestens 2 Zyklen als hilfreich erweisen.</p> <h2>Geschmacksstörungen und Gewichtsverlust</h2> <p>Die Schwere von Dysgeusie bzw. Ageusie kann Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme haben und sogar zu Anorexie oder Depressionen führen. In jedem Fall ist das Geschmacksempfinden wesentlich für die Lebensqualität. Neben der Empfehlung, einen Diätologen aufzusuchen und eine adäquate Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr sicherzustellen, können den Patienten Tipps zur Verstärkung des Geschmacks ihrer Mahlzeiten gegeben werden, um eine adäquate Kalorienzufuhr zu gewährleisten. Zur Geschmacksintensivierung von Speisen können die Zugabe scharfer Gewürze oder süßer Zutaten, das Marinieren von Fleisch oder das Ausprobieren neuer Rezepte erfolgversprechend sein. Die Benutzung von Plastikbesteck kann dem metallischen Geschmack im Mund entgegenwirken. In einer Pilotstudie<sup>2</sup> führte die Gabe von THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) zu einer Verbesserung des Geschmacksempfindens sowie zu einer Steigerung des Appetits und der Kalorienzufuhr. Wenn eine Therapieunterbrechung aufgrund von Geschmacksstörungen (AE der Grade 2, die als intolerabel eingestuft werden) nötig ist, sollte unbedingt ein Neustart mit dem HPI versucht werden. Bei Gewichtsverlust wird das Pausieren bzw. der Umstieg auf ein alternatives Applikationsregime ab AE der Grade =3 empfohlen.</p> <h2>Alopezie</h2> <p>Haarverlust hat Auswirkungen auf das psychosoziale Wohlbefinden. Diese können durch kaschierende Maßnahmen wie das Tragen von Perücken oder die Anwendung von künstlichen Haarteilen gemildert werden. Als medikamentöse Supportivmaßnahmen kommen die Gabe von Minoxidil oder orale Dihydrotestosteron- Inhibitoren infrage. Ab Alopezie Grad 2, die als intolerabel eingestuft wird, werden Therapiepausen für mindestens 2–4 Wochen oder ein alternatives Applikationsregime (z.B. Einnahme alle 2 Tage) empfohlen.</p> <h2>Fatigue</h2> <p>HPI-induzierte Fatigue und Depression stellen bei Patienten mit fortgeschrittenem BCC konkomitante Faktoren dar. Deswegen soll das Vorliegen einer Depression evaluiert und diese adäquat medikamentös behandelt werden. Fatigue kann in diesem Patientenkollektiv multifaktoriell – wie durch eine unzureichende Kalorienzufuhr aufgrund von Dysgeusie – negativ beeinflusst werden. Zudem muss eine Anämie ausgeschlossen werden. Die nicht medikamentösen Managementmaßnahmen umfassen körperliche Aktivitäten inkl. Yoga, psychosoziale Interventionen sowie das Management von Komorbiditäten. Ab Fatigue der Grade =3 werden Therapiepausen bzw. alternative Einnahmeschemata empfohlen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Lacouture ME et al.: Oncologist 2016; 21: 1218-29 <strong>2</strong> Brisbois TD et al.: Ann Oncol 2011; 22: 2086-93</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Raynaud-Phänomen bei Kindern und Jugendlichen

Das Raynaud-Phänomen (RP) ist durch ein symmetrisches Erblassen der Finger oder Zehen gekennzeichnet – es wird zwischen primärer und sekundärer Form unterschieden. Vom sekundären RP ...

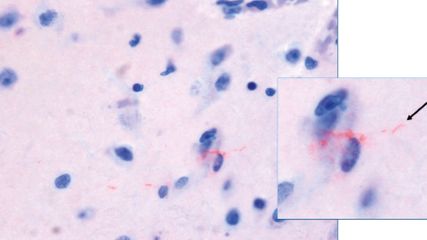

Neurosyphilis – State of the Art

Nicht nur aufgrund der steigenden Syphiliszahlen in Europa bleibt die Neurosyphilis eine wichtige Differenzialdiagnose bei neurologischen und psychiatrischen Krankheitsbildern. ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...