Mit anschaulichen Algorithmen zum besten Therapieergebnis

Bericht: Dr. med. Felicitas Witte

Medizinjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Hypertrophe Narben und Keloide sind zwei unterschiedliche Krankheiten und bedürfen einer anderen Therapie. Trotzdem sehen Spezialisten immer wieder Patienten, die falsch behandelt wurden. Dabei gibt es eine praxisnahe, übersichtliche Leitlinie1 unter Federführung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaf. Sie ist vor allem hilfreich für Kollegen, die wenig Erfahrung haben oder die solche Patienten selten sehen.

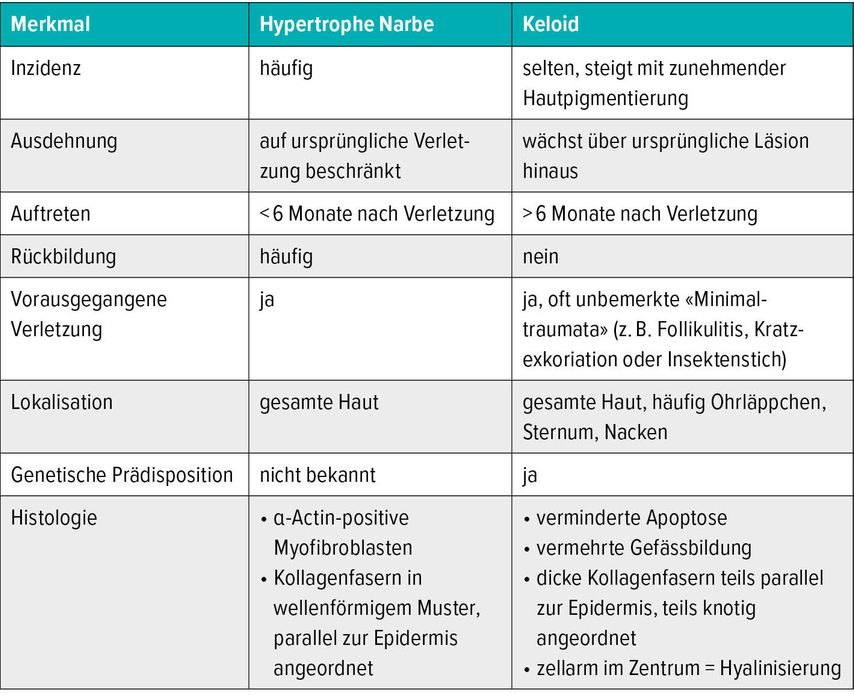

Hypertrophe Narben und Keloide weisen bestimmte Charakteristika auf, sodass eine korrekte Diagnose eigentlich nicht schwierig sein dürfte (Tab. 1). Behandelt werden müssen beide Krankheitsbilder nicht zwingendermassen. Eine Therapie bietet sich an, wenn der Patient Symptome hat – etwa Juckreiz oder Schmerzen –, wenn er funktionell beeinträchtigt ist – z.B., weil ein Mundwinkel wegen einer Narbenkontraktion herunterhängt – , oder wenn ihn Narbe oder Keloid kosmetisch stören. Letzteres darf man nicht unterschätzen: Die Lebensqualität der Betroffenen kann enorm eingeschränkt sein.2 Aktualisiert wurde die Leitlinie unter Federführung von Prof. Alexander Nast von der Universitätsmedizin Charité in Berlin (siehe Interview zum Thema). Eine Überarbeitung sei notwendig gewesen, so der Dermatologe, denn das Spektrum der Therapieoptionen habe sich weiterentwickelt. Die Leitlinie gilt bis Ende 2024. Die Therapie richtet sich nach den Beschwerden des Patienten. Nach 3–6 Behandlungen beziehungsweise nach 3–6 Monaten sollte eine deutliche Besserung eingetreten sein. Als Kriterien werden in der Leitlinie erwähnt: eine Volumenreduktion um 30–50%, eine Symptomreduktion um >50% und/oder dass der Patient ausreichend zufrieden ist.

Die Behandlung einer hypertrophen Narbe lässt sich nicht standardisieren. Oft werden verschiedene Therapien kombiniert. Die Autoren der Leitlinie haben in übersichtlichen Algorithmen dargestellt, wie man vorgehen kann. Ist eine Zugspannung vorhanden, ist zunächst eine operative Entlastung indiziert. Ist keine Zugspannung vorhanden, sieht die Narbe aber entstellend aus, wird eine Exzision empfohlen und anschliessend gegebenenfalls eine topische Behandlung. Ist keine Zugspannung vorhanden und ist die Narbe ästhetisch halbwegs akzeptabel, ist die Indikation zur Therapie gegeben, wenn die Narbe noch ein Jahr nach der Verletzung aktiv ist und/oder der Patient dies möchte. Zur Verfügung stehen Injektionen mit Triamcinolon-Acetat, mit oder ohne Kryotherapie, Kompression, Lasertherapie und konservative topische Therapien.

Injektionen mit Triamcinolonacetonid (TAC)

Als Dosierung bieten sich 10–40mg TAC an, maximal 5mg/cm2, pur, mit NaCl 0,9% oder Lidocain 1:2 bis 1:4 verdünnt. Injiziert wird mit einer Spritze, idealerweise mit festschraubbarer Nadel, streng intraläsional. Blasst das Gewebe ab, zeigt dies den Endpunkt der Infiltration. Die Kortikoide bremsen das überschiessende Wachstum der Narbe, indem sie Kollagensynthese und Glukosaminoglykansynthese drosseln und die Fibroblastenproliferation hemmen. Die Injektionen verursachen Schmerzen. Injiziert man zu tief, kann es zu Atrophien der Subkutis kommen, bei zu oberflächlicher Injektion zu Teleangiektasien und Pigmentstörungen. Beginnt man mit geringer Dosis, also 10mg/ml, und steigert dann auf 20 bzw. 40mg/ml, verringert dies möglicherweise das Risiko für Nebenwirkungen und Rezidive. Zeigt TAC einen Effekt, kann man nach drei bis vier Wochen erneut spritzen. Bleibt eine Wirkung aus, sollte man die Behandlungsstrategie ändern und zum Beispiel mit 5-Fluoruracil kombinieren.

Kryochirurgie

Die Kryochirurgie kann intraläsional durchgeführt werden oder in Form von Spray- oder Kontakt-Kryochirurgie. Dabei wird das Gewebe mit einer heruntergekühlten Sonde, die mit dem flüssigen Stickstoff enthaltenden Behälter verbunden ist, komprimiert. Die Kälte wird für etwa 30 Sekunden appliziert, was sich vor allem in Kombinaton mit TAC anbietet, damit das Kortison leichter injiziert werden kann. Eine andere Möglichkeit ist insbesondere bei grösseren Keloiden die intensive Kryochirurgie, bei der das Gewebe mit Therapiezeiten bis zu einer Minute vollständig durchfroren wird. Die Wirkung beruht darauf, dass die Durchblutung gestört wird, was letztendlich zum ischämischen Zelltod des überschiessend gebildeten Gewebes führt. Den Patienten sollte man darauf hinweisen, dass sich eine Blase auf der Haut bildet mit einer nässenden Wunde, die unter Umständen antiseptisch behandelt werden muss. Eine erneute kryochirurgische Behandlung sollte erst erfolgen, wenn die Wunde abgeheilt ist, was 4–6 Wochen in Anspruch nehmen kann. Weitere Nebenwirkungen sind Hyper- oder Hypopigmentierungen, insbesondere bei dunkelhäutigen Patienten.

Druckbehandlung

Eine Druckbehandlung kommt insbesondere bei grossflächigen hypertrophen Narben infrage. Sie erfolgt meist mittels Kompressionsanzug oder Kompressionsbandage, bei speziellen Lokalisationen – etwa im im Gesicht – bieten sich transparente Kunststoffmasken und Druckknöpfe an. Durch den Druck wird das Gewebe im Kapillarbereich weniger durchblutet, das Kollagen reift schneller und die Narbe flacht ab. Die Drucktherapie sollte möglichst früh, mit Abschluss der Reepithelialisierung erfolgen. Es sind 20–30mmHg erforderlich, was Kompressionsklasse II entspricht. Der Druck sollte ganztägig, das heisst während 24 Stunden, aufrechterhalten werden. Als unerwünschte Wirkungen wurden Hitzegefühl, Schwitzen, Schwellungen, Ekzeme, Druckerosionen und -ulzerationen berichtet. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Behandlung für den Patienten ziemlich aufwendig ist.

Operation

Ein chirurgischer Eingriff ist bei Keloiden nur nach Versagen der konservativen Therapie indiziert. Bei einer hypertrophen Narbe kann eine Operation mit dem Patienten diskutiert werden, wenn die Narbe noch ein Jahr nach der Verletzung unter Zugspannung steht oder kosmetisch sehr entstellend aussieht. An chirurgischen Techniken können alle plastischen Verfahren vom Primärverschluss bis zu Lappenplastiken angewendet werden. Z-Plastiken eignen sich beispielsweise zum Lösen von linearen Kontrakturen und Spannungen über Gelenken, W–Plastiken im Gesicht, jedoch nicht über mimischen Falten und Gelenken. Mit Hauttransplantaten lassen sich grosse Narbenflächen ersetzen, allerdings neigen die Transplantate dazu, sich sekundär zu kontrahieren. Mit Lappenplastiken kann man Narbenkontrakturen recht gut lösen, da sie im Gegensatz zu Transplantaten eine natürliche Entspannungstendenz aufweisen.

Laserbehandlung

Lasertherapien werden bei hypertrophen Narben empfohlen, insbesondere nach Verbrennungen oder Verbrühungen, bei Keloiden nur, wenn sie nicht aktiv sind und flach. Es gibt verschiedene Lasertechniken, sie können ablativ oder nicht ablativ durchgeführt werden. Die verschiedenen Techniken sind mehr oder weniger gut untersucht und haben spezifische Wirkweisen und Nebenwirkungen.

Weitere Therapieoptionen

Zur Behandlung von hypertrophen Narben gibt es als weitere Behandlungsoptionen das Microneedling, Silikonplatten und -gele und Zwiebelextrakt als Zusatztherapie. Für diese einfacheren Therapiealternativen ist aber die Evidenz limitiert. Eine Strahlentherapie wird zur Nachbehandlung nach einer Keloidexzision bei Keloidrezidiv oder bei grossen Keloiden empfohlen. 5-FU kann zur Injektionstherapie bei therapieresistenten hypertrophen Narben und Keloiden erwogen werden, meistens in Kombination mit TAC – allerdings ist das Präparat für diese Indikation nicht zugelassen und der Einsatz daher off-label.

An weiteren Therapien erwähnen die Autoren der Leitlinie Kalziumkanalblocker, Imiquimod, Hyaluronidase und Plasma, die aber wegen mangelnder Evidenz oder dünner Datenlage nicht empfohlen werden.

Literatur:

1 Nast A et al.: S2k-Leitlinie Therapie pathologischer Narben (hypertrophe Narben und Keloide) – Update 2020. J Dtsch Dermatol Ges 2021; 19(2): 312-27 2 Bock O et al. : Arch Dermatol Res 2006; 297: 433-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Kombinationstherapie mit plättchenreichem Plasma und Hyaluronsäure

Hochwertiges autologes plättchenreiches Plasma (PRP) verfügt von Natur aus über einen komplex zusammengesetzten Cocktail aus zahlreichen bioaktiven Substanzen. Gegenüber dem Vollblut ...

Chronische Wunde – Alltag im Ausnahmezustand?

Chronische Wunden sind nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein „alltägliches“ Problem. Sie durchbrechen Routinen, verändern das Selbstbild und verlangen von den Betroffenen eine ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...