Warum das Management von Autoimmundermatosen Interdisziplinarität erfordert

Bericht:

Mag. Dr. med. Anita Schreiberhuber

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Während klassische dermatologische Erkrankungen wie Psoriasis oder atopische Dermatitis einen breiten Raum am diesjährigen Meeting der AAD (American Association of Dermatology) eingenommen haben, wurden Autoimmundermatosen – Diagnosen, bei denen eine Hautbeteiligung im Rahmen von Systemerkrankungen stattfindet – in geringerem Ausmass behandelt. Prof. Dr. med. Dr. sc. nat. Alexander Navarini, Chefarzt der Dermatologie, Universitätsspital Basel, widmete diesem Thema im Rahmen des Post-AAD Highlight Meeting einen eigenen Vortrag.

Dermatomyositis (DM)

In der Session mit dem Titel «Great debates myositis specific antibody testing for dermatomyositis» ging es um Assoziationen zwischen dem Nachweis bestimmter Autoantikörper (Auto-AK) bei DM und dem Risiko für die Entwicklung von Komorbiditäten. So konnte gezeigt werden, dass der Nachweis von TIF1γ-AK mit dem konkomitanten Vorliegen von Malignomen assoziiert ist. In einer Studie war das Vorliegen von TIF1γ-Auto-AK vs. das Nichtvorliegen in signifikant höherem Ausmass mit der Diagnose eines Tumors assoziiert (71 vs. 11 Patienten; p<0,005). «Wenn man bei einem DM-Patienten TIF1γ-Auto-AK nachweist, sollte sofort an ein Malignom gedacht werden! Das ist die wichtigste Take-Home-Message in diesem Zusammenhang», betonte Prof.Navarini. Umgekehrt entwickelte keiner der TIF1γ-positiven Patienten eine ILD («interstitial lung disease»). Auch Arthritiden und Arthralgien sowie ein Raynaud-Phänomen wurden bei diesen Patienten in geringerem Ausmass nachgewiesen. Auf dermatologischer Ebene wurde bei Patienten mit TIF1γ-Auto-AK eine umfassendere Hautbeteiligung festgestellt. Ausserdem wurden bei manchen Patienten charakteristische Merkmale einschliesslich psoriasisartige Plaques, hyperkeratotischer Gottron-Papeln, sog. «red-on-white patches» und hyperkeratotischer Papeln beobachtet.1

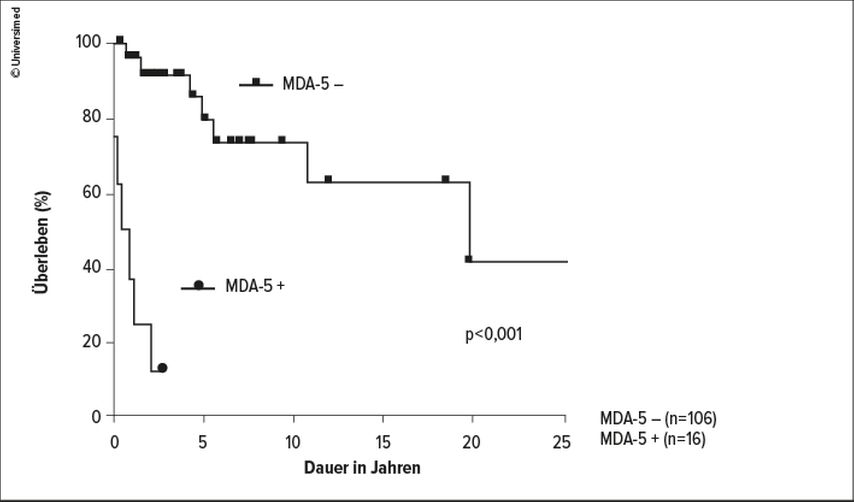

Wegweisend für die Diagnose einer DM kann auch der Nachweis des Auto-AK MDA-5 sein: Alle Patienten, die MDA-5-positiv sind, haben eine DM. Die Prävalenz ist in Asien höher als auf anderen Kontinenten. Die Patienten können fleckige Hautveränderungen auf den palmaren proximalen und distalen Interphalangealgelenken, violette Fingerkuppenverfärbungen und eine diffuse, nicht vernarbende Alopezie entwickeln. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom dermatopulmonalen Syndrom, da diese Patienten eine signifikant höhere Prävalenz für eine ILD mit rascher Progression aufweisen. Konkret ist es so, dass bei einer MDA-Positivität 3 Jahre nach der ILD-Diagnose nur mehr 10% am Leben sind. Bei MDA-5-Negativität schreitet die Progression nicht so rapide voran, die Prognose ist aber trotzdem nicht sehr rosig (Abb. 1).1

Abb. 1:Progression einer ILD («interstitial lung disease») bei MDA-5-Negativität vs. -Positivität (modifiziert nach Tartar et al. 2018)1

Neue Therapiemethoden

Der JAK-Inhibitor Tofacitinib wurde im Rahmen einer offenen Studie bei Patienten mit therapierefraktärer DM geprüft. Als primärer Endpunkt war die Beurteilung der Verringerung der Krankheitsaktivität gemäss TAS («total improvement score») in Woche 12 vs. Baseline definiert. Bei 50% wurde eine moderate, bei den restlichen 50% der Patienten eine minimale Verbesserung im TIS verzeichnet. Randomisierte, kontrollierte Studien zu JAK-Inhibitoren müssen erst durchgeführt werden.2

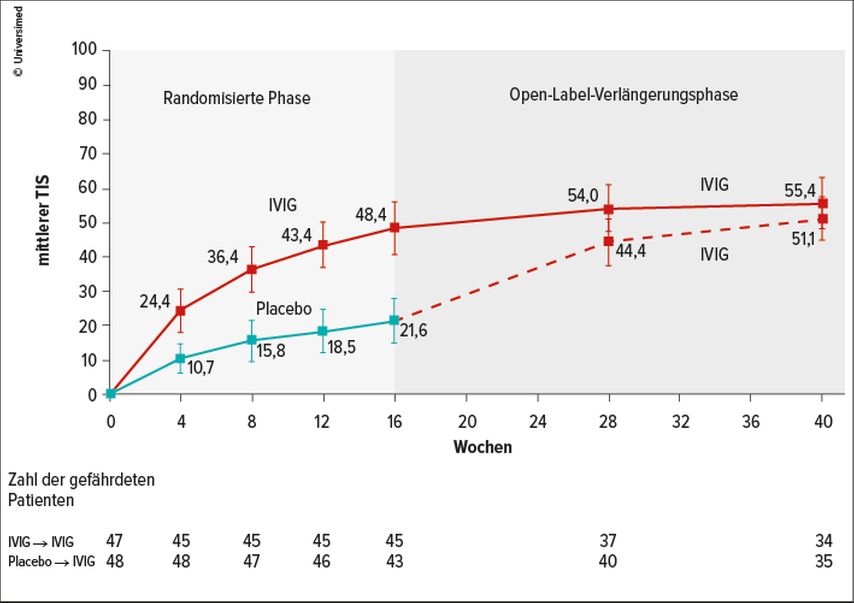

Als vielversprechender und zudem als gut verträglich hat sich die Gabe von IVIG (intravenöses Immunglobulin) erwiesen: Gegenüber Placebo (PBO) konnte in Woche 16 vs. Baseline eine signifikante Verbesserung im TIS nachgewiesen werden: 79 vs. 44% der Patienten hatten eine Verbesserung um ≥20 Punkte erzielt (Differenz: 35%; p<0,001). Patienten im PBO-Arm hatten nach Woche 16 die Möglichkeit, mit IVIG im offenen Design behandelt zu werden, Patienten im Verum-Arm erhielten IVIG weiterhin. Bis zur Woche 40 waren die TIS-Ergebnisse zwischen den Gruppen nahezu vergleichbar (55,4 vs. 51,1 Punkte) (Abb. 2).3 Navarini berichtete, dass IVIG am Universitätsspital Basel an einzelnen Patienten bereits erfolgreich zum Einsatz gekommen ist.

Abb. 2:TIS («total improvement score») in den Wochen 16 und 40 (modifiziert nach Aggarwal et al. 2022),3 IVIG = intravenöses Immunglobulin

Bullöses Pemphigoid (BP)

Das BP ist eine AK-mediierte Autoimmunerkrankung, die mit Blasenbildung einhergeht. In den vergangenen Jahren liessen die Erkenntnisse des Vorliegens von IgE-AK gegen Komponenten der Basalmembran und erhöhte IgE-Spiegel im Serum vermuten, dass IgE eine Rolle in der Pathogenese von BP spielen könnten. Erste Ergebnisse an Patienten sind insofern ermutigend, als vier Monate nach Therapieinitiierung eine Downregulierung der FcεRI (IgE-Rezeptoren) und der IgE-Expression auf den basophilen und den läsionalen intradermalen Zellen nachgewiesen werden konnte. Allerdings ist noch unklar, welche Patienten konkret von der Omalizumab-Therapie profitieren könnten.4

Hingegen konnte in einer retrospektiven Übersichtsarbeit für Dupilumab gezeigt werden, dass die Substanz bei allen Patienten (n=17) zu einer Krankheitskontrolle geführt hat. 14 Patienten wurden unter Therapie sogar erscheinungsfrei. Doppelblinde, randomisierte, prospektive Studien in diesem Setting sind noch ausständig.5

Systemischer/kutaner Lupus erythematodes (SLE/CLE)

Gemäss der Klassifikation der EULAR/ACR (European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology) von 2019 zu SLE ist das Vorliegen von ANA (antinukleäre Antikörper) im Ausmass von ≥80% Voraussetzung, um die Diagnose eines SLE überhaupt stellen zu können.6 Inzwischen weiss man, dass ANA aber nicht bei allen SLE-Patienten nachgewiesen werden bzw. die Spiegel fluktuierend sein können: In einer Datenbank zu 301 bioptisch bestätigten CLE-Patienten und bekanntem ANA-Status hatten 111 ein negatives und 27 ein fluktuierendes ANA-Testergebnis. Insgesamt erfüllten nur 20 ANA-negative Patienten und 12 mit fluktuierendem ANA-Test die SLE-Kriterien.7 Was hat das nun für Konsequenzen? «Diese Patienten können aufgrund ihres negativen ANA-Tests nicht in die klinischen Studien zu SLE eingeschlossen werden und haben streng genommen bei Zulassung keinen Zugang zum jeweiligen neuen Medikament», gab Navarini hinsichtlich dieser kontroversiellen Situation zu bedenken.

Für die Diagnose des diskoiden LE (DLE), der häufigsten Form des CLE, wurden 2020 neue Klassifikationskriterien definiert. Zusätzlich zur histologischen Bestätigung werden die folgenden Charakteristika jeweils mit Punkten bewertet: atrophische Vernarbung (3), Ohrmuschel als Lokalisation (2), bevorzugter Befall von Kopf und Nacken (2), Dyspigmentierung (1), follikuläre Hyperkeratose/«Plugging» (1), erythematös-livide Färbung (1). Bereits ein Score von 5 erfüllt die Klassifikation als DLE und geht mit einer Sensitivität von 84,1% und einer Spezifität von 75,9% einher.8

Therapie von CLE

Das «klassische» Medikament, das bei CLE zum Einsatz kommt, ist Hydroxychloroquin (HCQ). Tatsächlich geht aber aus den Ergebnissen einer Untersuchung hervor, dass nur 55% der Patienten darauf ansprechen, 50% benötigen zusätzlich Immunsuppressiva.9

Patienten mit CLE und SLE weisen ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen auf. Egemont et al. haben am AAD-Meeting eine Studie präsentiert, wonach HCQ nicht nur zu einer Verbesserung des Lipidprofils und einer Reduktion des Risikos für Diabetes führt, sondern auch bei einem von vier Patienten ein MACE («major adverse cardiac event») verhindern kann.10

«Typ-I-Interferon (IFN) wird durch UV-Exposition produziert und spielt in der Pathogenese des SLE eine Rolle. Ein Gendefekt im Ikarus-Gen führt zu einer Induktion von plasmazytoiden dendritischen Zellen (pDC), die wiederum ebenfalls viel IFN-I produzieren können», erklärte Navarini. Anifrolumab ist ein gegen den IFN-I-Rezeptor gerichteter Antikörper, für den in einer randomisierten Phase-III-Studie gezeigt werden konnte, dass er vs. PBO zu einer signifikant höheren Response gemäss BICLA (British Isles Composite Lupus Assessment) im Ausmass von 47,8% vs. 31,5% führt (p=0,001).11

Ein zweiter Ansatz besteht darin, pDC zu blockieren, was über AK möglich ist, die gegen BDCA2 (Blood Dendritic Cell Antigen 2), das Oberflächenantigen der pDC, gerichtet sind. Ein spannendes Beispiel dafür ist Litifilimab, ein AK, für den positive Ergebnisse aus zwei klinischen Phase-II-Studien12,13 vorliegen. So konnten Werth et al. in einer Dosisfindungsstudie demonstrieren, dass die Substanz in drei unterschiedlichen Dosierungen vs. PBO 16 Wochen nach Therapiestart zu einer deutlichen Reduktion im CLASI-A(«Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index-Activity»)-Score geführt hatte (–24,3% in der 50-mg-Gruppe, –33,4% in der 150-mg-Gruppe und –28,0% in der 450-mg-Gruppe). Für die Evaluierung von Wirksamkeit und Sicherheit sind noch umfassendere und länger dauernde Studien erforderlich.13

Save the Date!

Die nächste Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) findet von 8.–12. März 2024 in San Diego, Kalifornien, statt.

Erweitern Sie Ihr Fachwissen in Hunderten von Experten geleiteten Sitzungen und knüpfen Sie Kontakte mit Gleichgesinnten.

Quelle:

7. Post-AAD Highlight Meeting, 9. Mai 2023, Zürich

Literatur:

1 Tartar DM et al.: Clinical significance of autoantibodies in dermatomyositis and systemic sclerosis. Clin Dermatol 2018; 36; 508-24 2 Paik JJ et al.: Study of tofacitinib in refractory dermatomyositis: an open-label pilot study of ten patients. Arthritis Rheumatol 2020; 73(5): 858-65 3 Aggarwal R et al.: Trial of intravenous immune globulin in dermatomyositis. N Engl J Med 2022; 387(14): 1264-78 4 Jafari SM et al.: Effects of omalizumab on FcεRI and IgE expression in lesional skin of bullous pemphigoid. Front Immunol 2019; doi: 10.3389/fimmu.2019.01919 5 Learned C et al.: Long-term treatment outcomes and safety of dupilumab as a therapy for bullous pemphigoid: a multicenter retrospective review. J Am Acad Dermatol 2023; doi: 10.1016/j.jaad.2023.03.036 6 Aringer M et al.: 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2019; 78: 1151-9 7 Tarazi M et al.: Cutaneous lupus erythematosus patients with a negative antinuclear antibody meeting the American College of Rheumatology and/or Systemic Lupus International Collaborating Clinics Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Care Res 2019; 71(11): 1404-9 8 Elman SA et al.: Comparison of tightly controlled dose reduction of biologics with usual care for patients with psoriasis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol 2020; 156(4): 901-6 9 Chang et al.: Response to antimalarial agents in cutaneous lupus erythematosus. a prospective analysis. Arch Dermatol 2011; 147(11): 1261-7 10 Egemont A et al.: AAD 2023 11 Morand EF et al.: Trial of anifrolumab in active systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2020; 382: 211-21 12 Furie RA et al.: Trial of anti-BDCA2 antibody litifilimab for systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2022; 387(10): 894-904 13 Werth VP et al.: Trial of anti-BDCA2 antibody litifilimab for cutaneous lupus erythematosus. N Engl J Med 2022; 387: 321-31

Das könnte Sie auch interessieren:

«Was wir brauchen, ist Aufklärung auf allen Ebenen»

Aufgrund der Seltenheit des hereditären Angioödems (HAE) dauert es oft lange, bis Betroffene eine korrekte Diagnose erhalten. Die Schweizer HAE-Vereinigung setzt sich seit fast 25 Jahren ...

«Wir reden in der Medizin zu wenig über Sex»

Wer im Kontext von Haut und Sexualität primär an sexuell übertragbare Infektionen (STI) denkt, könnte überrascht werden. Denn das Thema Sexualität ist gesundheitlich aus ganz ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...