Dilatierender vesikoureteraler Reflux und Nierennarben als Hochrisikokonstellation

Autoren:

Dr. Lukas Steinkellner

Prim. Univ.-Doz. Dr. Josef Oswald

Abteilung für Kinderurologie

Ordensklinikum Linz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Entsprechend nationalen und internationalen Leitlinien ist eine Risikostratifizierung in der Therapieentscheidung zur Behandlung des vesikoureteralen Refluxes (VUR) von entscheidender Bedeutung. Die (offene) Harnleiterneuimplantation (Antirefluxplastik) stellt an unserer Abteilung den Standard bzw. die erste Option bei dilatierendem VUR und Nierennarben dar. Mögliche Therapiealternativen bieten mitunter keine hohen Erfolgsraten, v.a. im Sinne einer nachhaltigen Reduktion der Morbidität für die betroffenen Kinder.

Keypoints

-

Therapieziele sind, weitere Pyelonephritiden bzw. zunehmende Nierenparenchymschäden zu verhindern sowie die Morbidität bei Behandlung und Nachsorge zu minimieren.

-

Die Nierenfunktionsszintigrafie ist fester Bestandteil zur Beurteilung des Nierenparenchyms und von wesentlicher prognostischer Bedeutung.

-

Für die Wahl der passenden Therapieoption zur Behandlung des VUR sind eine Risikostratifizierung und exakte Indikationsstellung unerlässlich.

-

Das Armamentarium für die chirurgische Behandlung des VUR sollte mehrere extra-/intravesikale Optionen je nach anatomischer Gegebenheit umfassen.

Der vesikoureterale Reflux zählt mit einer Inzidenz von etwa 1–2% zu den häufigen Fehlbildungen in der Kinderurologie. Es handelt sich um das Phänomen des Rückflusses von Harn aus der Blase in den Harnleiter bzw. das Nierenbecken. Die Ätiologie liegt in der fehlerhaften, verfrühten Implantation der Harnleiterknospe in den Sinus urogenitalis in der vierten Schwangerschaftswoche. Dies verursacht einen verkürzten intramuralen Harnleiterverlauf, eine veränderte Ostiumposition (lateralisiert) und die fehlende Entwicklung des muskulären, periostalen aktiven Verschlussmechanismus.

Abklärungsalgorithmus

Die Diagnosestellung erfolgt meist (90%) nach stattgehabten Harnwegsinfekten/Pyelonephritiden im Säuglings- oder Kleinkindalter. Gelegentlich wird auch aufgrund eines auffälligen Ultraschallbefundes (wechselnde Erweiterung des Harnleiters/Nierenbeckens, Wandverdickung des Nierenbeckens, Parenchymveränderungen) bei asymptomatischen Kindern eine weiterführende Abklärung veranlasst. Grundsätzlich bestehen geschlechterspezifische Altersgipfel bei Inzidenz und Diagnosestellung. Im ersten Lebensjahr überwiegen Buben mit meist hochgradigem Reflux, während Mädchen im Verlauf insgesamt eine doppelt so hohe Inzidenz aufweisen.

Das Ausmaß des Refluxes wird mittels Miktionszystourethrografie (MCUG) untersucht und in Grad I–V klassifiziert (Abb. 1). Zusätzlich kann man zwischen Niedrigdruck- (während Füllphase) und Hochdruckreflux (erst bei Miktion) unterscheiden. In der angloamerikanischen Literatur wird insbesondere zwischen dilatierendem (≥III) und nicht dilatierendem (I–II) Rückfluss differenziert. Die Harnleitererweiterung in der MCUG korreliert mit dem Risiko für weitere Harnwegsinfekte und ist mitunter aussagekräftiger als der Refluxgrad alleine. Nicht immer lässt sich das Phänomen mit konventionellen diagnostischen Methoden unmittelbar nachweisen (bei ca. 15%) bzw. bleibt mitunter symptomlos.

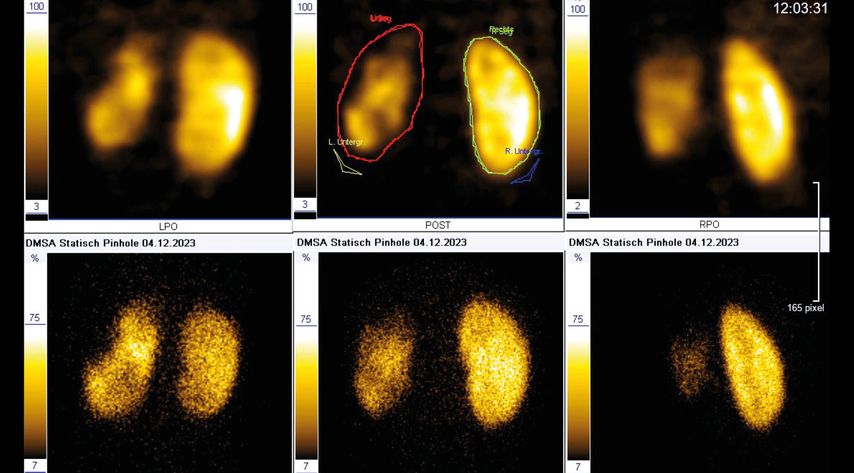

Im weiteren Verlauf erfolgt, vor allem bei hochgradigen Refluxerkrankungen, eine statische Nierenszintigrafie mit 99mTechnetium-gelabelter Dimercaptosuccinylsäure (DMSA) zur Beurteilung der Nierenfunktion sowie möglicher Parenchymschäden (Abb. 2). Die Strahlendosis entspricht mit 0,6–0,8mSv ungefähr einer Umgebungsstrahlenbelastung in Österreich von zwei bis drei Monaten. Der Nachweis von ausgeprägten DMSA-Speicherdefekten entspricht einem stark erhöhten Risiko für erneute Pyelonephritiden bzw. für einen Nierenfunktionsverlust und in weiterer Folge arterielle Hypertonie im Erwachsenenalter.

Abb. 2: DMSA-Szintigrafie mit asymmetrischer relativer Seitenfunktionsverteilung (li./re.: 31/69%) und ausgeprägten postpyleonephritischen Veränderungen links

Therapieoptionen

Die Therapieentscheidung orientiert sich am individuellen Risikoprofil des einzelnen Patienten. Verschiedensten Faktoren wie Alter, Geschlecht, bestehender Parenchymschädigung, Refluxgrad, klinischem Verlauf, Blasenfunktion, assoziierten Fehlbildungen, Compliance und elterlicher Präferenz kommen hier Bedeutung zu.

Bei Knaben besteht bei höhergradigem Reflux beispielsweise auch immer der Verdacht auf eine infravesikale Problematik im Sinne von (abortiven) Harnröhrenklappen, die oft radiologisch nicht eindeutig darstellbar sind. In dieser Subgruppe zeigen sich mitunter bereits pränatal Hinweise auf eine Einschränkung der Nierenfunktion (kongenitale Refluxnephropathie). Der Therapiealgorithmus unterscheidet sich hier meist stark, da das primäre Ziel die Inzision der Urethralklappe, als (kausaler) Faktor für den sekundären VUR, ist. Im Idealfall wird dieser initiale endoskopische Eingriff um eine Zirkumzision, die eine besonders niedrige NNT („numberneeded totreat“) von 1:2–3 zur Senkung des weiterführenden Risikos für Harnwegsinfekte hat, ergänzt. In Abhängigkeit des klinischen Verlaufes kann in dieser Subgruppe sehr oft eine suffiziente Therapie mit niedriger Morbidität und ohne weiteren Eingriff erreicht werden.

Prinzipiell stellt für einen Großteil der Patient:innen mit VUR, insbesondere niedrigen Graden und keinen bzw. geringfügigen Nierenparenchymveränderungen, die endoskopische Ostiumunterspritzung mit „bulking agents“ (vor allem Dexantromer/Hyaluronsäure) die Therapie der Wahl dar. Mit zunehmendem Refluxausmaß sinkt jedoch die Erfolgsrate der minimalinvasiven Therapie eklatant (40–70%). Dies bedingt nachfolgend mitunter eine deutlich erhöhte Morbidität für die betroffenen Kinder im Sinne von erneuten Harnwegsinfekten/Pyelonephritiden, potenziellen Nierenparenchymschäden sowie abermaligen Untersuchungen bzw. Operationen.

Indikation Antirefluxplastik

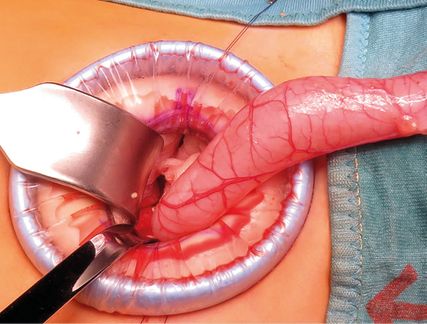

Abb. 3: Tailoring nach Hendren vor Neuimplantation mit dem Ziel, ein Verhältnis von Tunnellänge zu Harnleiterdurchmesser von ca. 5:1 zu ermöglichen

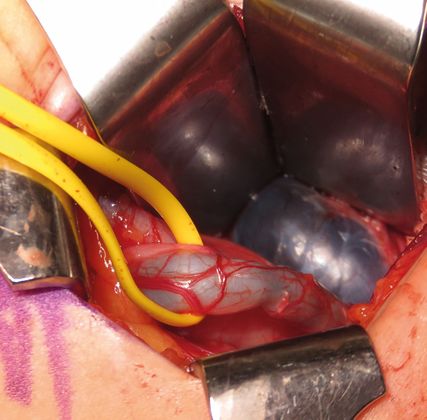

Abb. 4: Mobilisierte Ureter bds. im ungefähren Verlauf der nachfolgend transtrigonalen Tunnel im Rahmen einer intravesikalen Harnleiterneuimplantation nach Cohen

Bei höhergradigen, dilatierenden Refluxerkrankungen ist insbesondere auch bei assoziierten Fehlbildungen (komplexe Doppelbildungen, Ektopie etc.) oder älteren Kindern die Antirefluxplastik indiziert. Je nach chirurgischer Ausbildung, Präferenz und anatomischen Gegebenheiten sollten hier mehrere extra- und intravesikale Techniken beherrscht werden. Das Ziel einer Operation ist immer die Schaffung eines ausreichend langen submukösen Tunnels zur Imitation des sogenannten passiven Antirefluxmechanismus (Verhältnis Tunnellänge zu Harnleiterdurchmesser = ca. 5:1; Abb. 3). Man unterscheidet intravesikale (mit Eröffnung der Harnblase), extravesikale sowie kombinierte Techniken. Beispiele für intravesikale Techniken sind Politano-Leadbetter, Mathisen und Cohen (Abb. 4). Extravesikal ist hier die Lich-Gregoir-Technik zu nennen. Extra-/intravesikale Techniken sind Psoas-Hitch, Boari und Paquin.

Bevorzugte intra- bzw. extravesikale Techniken

Abb. 6: Extravesikale Antirefluxplastik nach Lich-Gregoir nach Präparation der Detrusormuskulatur: Die Blase ist mit verdünntem Methylenblau gefüllt, um das Schleimhautbett besser darzustellen, der Harnleiter angeschlungen (gelb)

Die intravesikale Harnleiterneuimplantation nach Cohen hat die höchsten Erfolgsraten und kann beidseitig durchgeführt werden. Nach Eröffnung der Blase wird das Harnleiterostium umschnitten, der Ureter mobilisiert und transtrigonal neu implantiert. Zusätzlich können distale dysplastische, enge Abschnitte reseziert sowie mögliche Megaureteren (>1cm) modelliert werden (Abb. 5). Diese Technik findet auch bei Doppelhohlsystemen sowie Ureterozelen Anwendung.

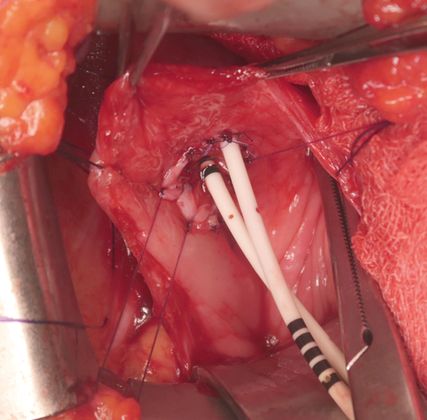

Einseitige Befunde können bei exakter Indikationsstellung in einer extravesikalen Technik im Sinne einer Antirefluxplastik in Lich-Gregoir-Technik operiert werden (Abb. 6). Der Harnleiter wird hier retroperitoneal aufgesucht und im Anschluss die Detrusormuskulatur unter exakter Schonung der Mukosa bis zum Eintritt in die Blase eröffnet. Die Kontinuität der ureterovesikalen Verbindung wird nicht unterbrochen und der Detrusor nach Einlage des Harnleiters in das Schleimhautbett darüber wieder verschlossen. Für Salvage-Eingriffe nach oft mehrmaliger endoskopischer oder auch intravesikaler Chirurgie mit Vernarbungen ist eine extra-/intravesikale Technik angezeigt, z.B. die Psoas-Hitch-Technik (Abb. 7).

Fazit

Abb. 7: Extra-/intravesikale Harnleiterneuimplantation eines Ureter duplex (2xDJ, weiß) und vorgelegte Psoas-Hitch-Nähte (3x)

In Abhängigkeit des individuellen Risikoprofils sollte vor allem bei Hochrisikokonstellationen primär eine Antirefluxplastik angestrebt werden. Mit möglichen (endoskopischen) Therapiealternativen kann mitunter keine anhaltende bzw. langfristige Morbiditätsreduktion von Diagnostik, Therapie und Nachsorge erreicht werden.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse beim Urothelkarzinom

Auf dem diesjährigen Genitourinary Cancers Symposium der American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU-Kongress) wurden bedeutende Fortschritte in der Diagnose und Behandlung des ...

Aktuelles aus der 7. Version der S3-Leitlinie: wesentliche Leitlinienänderungen

Im Mai 2024 wurde die Prostatakarzinom-S3-Leitlinie unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie in ihrer 7. ...

Neues vom ASCO GU zum Prostatakarzinom

Im Rahmen des ASCO GU 2025 in San Francisco wurden eine Vielfalt von neuen praxisrelevanten Studien zum Prostatakarzinom präsentiert. Mit Spannung wurde unter andem auch auf die finalen ...