Das gibt’s doch nicht: Terbinafin-resistente Dermatophyten

Autor:

PD Dr. sc. nat. Philipp P. Bosshard

Dermatologische Klinik

Universitätsspital Zürich

E-Mail: philipp.bosshard@usz.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Doch! Leider gibt es das. Der Titel ist durchaus zweideutig gemeint; mit der Aussage, dass es keine resistenten Dermatophyten gibt, hätten Sie im klinischen Alltag bis vor Kurzem recht gehabt. Nun müssen wir aber mit einer gewissen Bestürzung feststellen, dass vermehrt resistente Stämme gefunden werden. Besorgniserregend ist u.a. die Ausbreitung eines aus Indien stammenden Terbinafin-resistenten Trichophyton-mentagrophytes-Genotypen.

Keypoints

-

Die Mehrheit der aktuell zirkulierenden Dermatophyten ist nach wie vor sensibel gegenüber den gebräuchlichen Antimykotika.

-

Seit geraumer Zeit treten aber resistente Stämme auf, v.a. bei Trichophyton rubrum und Trichophyton mentagrophytes.

-

Besorgniserregend ist v.a. die rasche Ausbreitung eines aus Indien stammenden Terbinafin-resistenten T.-mentagrophytes-Genotypen.

Dermatophyten galten lange als unproblematisch bezüglich der Entwicklung von Resistenzen gegenüber den gebräuchlichen Antimykotika. Zur systemischen Therapie einer Dermatophytose konnte in vielen Fällen wahlweise Terbinafin, Itraconazol oder Fluconazol verwendet werden. In den letzten Jahren wurden aber weltweit vermehrt resistente Stämme berichtet.1 Es wurden Resistenzen gegen alle verwendeten Antimykotika, auch gegen Terbinafin, gefunden. Diese Entwicklung stellt neue Anforderungen an die Diagnostik und an das therapeutische Management.

Resistente Dermatophyten und Resistenzmechanismen

Mutationen im Squalenepoxidase-Gen führen zur Terbinafin-Resistenz

Bereits im Jahr 2003 wurde erstmals aus den USA von sechs klinischen, Terbinafin-resistenten Trichophyton-rubrum-Stämmen berichtet.2 Kurz danach wurde auch der zugrundeliegende Mechanismus entdeckt. Terbinafin inhibiert das Enzym Squalenepoxidase, welches der Pilz für die Synthese von Ergosterol, einem Zellmembranprotein, benötigt. Mutationen im codierenden Squalenepoxidase-Gen können dazu führen, dass Terbinafin nicht mehr binden kann und der Pilzstamm dadurch resistent wird. Es handelt sich also um eine erworbene Resistenz. Die zwei häufigsten Mutationen sind an den Stellen Leu393 und Phe397, weitere sind aber bekannt.

Im Jahr 2017 wurde die erste grössere systematische Untersuchung dazu publiziert, und zwar vom Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) aus Lausanne: Von rund 2000 getesteten klinischen Isolaten wurden 17 Terbinafin-resistente Stämme gefunden, alle mit einer Mutation im Squalenepoxidase-Gen.3 Bis jetzt wurden solche Mutationen nur bei Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale und Trichophyton mentagrophytes gefunden.

Andere Mechanismen

Eine andere erworbene Resistenz entsteht durch die Überexpression von Effluxpumpen, die das Antimykotikum wieder aus der Zelle schleusen. Dies konnte bisher erst für Azole bei T. rubrum und Terbinafin bei Microsporum canis berichtet werden.

Trichophyton mentagrophytes Genotyp VIII – der indische Genotyp

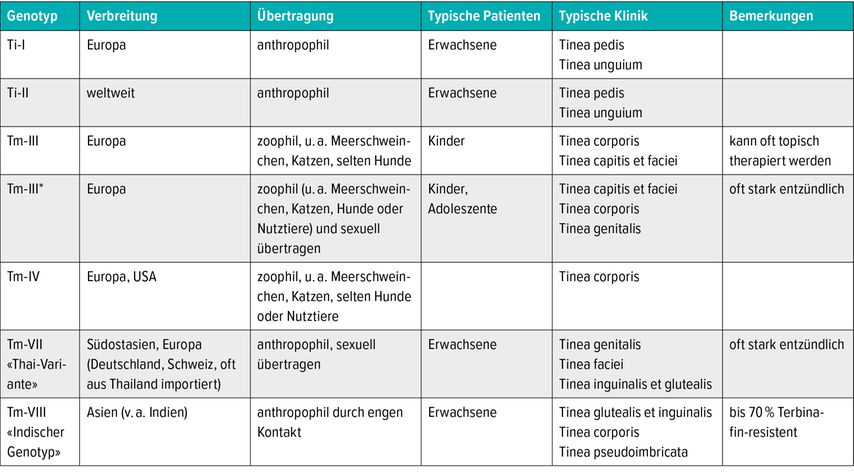

T. interdigitale und T. mentagrophytes sind zwei nahe verwandte Spezies. T. interdigitale ist rein anthropophil, während T. mentagrophytes überwiegend zoophil ist. Unterdessen sind verschiedene Genotypen, die unterschiedliche Charakteristika besitzen, bekannt (Tab. 1). T. mentagrophytes Genotyp VII (Thai-Variante) beispielsweise wird oft sexuell übertragen und verursacht Tinea genitalis, Tinea inguinalis und Tinea faciei. Wir haben kürzlich dazu eine Fallsammlung publiziert.4

Tab. 1: Die bei uns aktuell häufigsten Genotypen von Trichophyton interdigitale und T. mentagrophytes im Überblick. Ti steht für T. interdigitale, Tm bezeichnet T. mentagrophytes

Seit ein paar Jahren herrscht in Indien eine ausgeprägte Epidemie mit T. mentagrophytes Genotyp VIII (aktuell sogar als neue Spezies Trichophyton indotineae vorgeschlagen), der auch von MenschzuMensch übertragen wird.5,6 Dieser Genotyp hat sich in Indien innerhalb kurzer Zeit zur dominierenden Spezies entwickelt; unterdessen sind 80–90% aller Isolate diesem Typus zuzuordnen. Die Infektionen sind häufig multifokal und treten als Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea faciei, Tinea genitalis oder sogar als Tinea universalis/generalisata auf (Abb. 1 und 2). Chronische Läsionen sind oft grossflächig, mild bis moderat entzündet, trocken, erythemato-squamös und juckend. Häufig sind ganze Familien betroffen. Das beängstigende Problem bei dieser Epidemie ist, dass bis zu 70% der Isolate durch Mutationen in der Squalenepoxidase Terbinafin-resistent sind. Als mögliche Ursache für die Entwicklung der Resistenz wird der unkontrollierte und verbreitete Gebrauch von topischen Kombinationstherapien mit hoch dosierten Steroiden, Antibiotika und Antimykotika diskutiert.5,6

Abb. 1: Klinische Präsentationen der typischerweise chronischrezidivierenden Dermatophytosen mit dem indischen Trichophyton mentagrophytes Genotyp VIII (diese Bilder wurden freundlicherweise von Prof. Dr. Rameshwari Thakur [Gurgaon, Indien] zur Verfügung gestellt.) Links: multifokale Tinea corporis mit zahlreichen und teilweise konfluierenden annulären Läsionen ohne zentrale Abheilung. Am oberen Rücken auch mit typischen Doppelrändern. Mitte: Tinea cruris et corporis mit multiplen annulären, erythematösen und teilweise konfluierenden Plaques. Rechts: multifokale Tinea faciei

Abb. 2: Tinea cruris et corporis bei einer Patientin der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich mit einer Trichophyton-mentagrophytes-Genotyp-VIII-Infektion

Neue Studie am Universitätsspital Zürich

Kürzlich analysierten wir am Universitätsspital Zürich alle T.-mentagrophytes-Stämme, welche wir zwischen 2009 und 2019 gesammelt hatten.7 Wie erwartet, wurde die Mehrheit der Fälle bei Kindern und Jugendlichen festgestellt. Überwiegend wurden Tinea capitis et faciei und Tinea corporis festgestellt und es waren v.a. die Genotypen III, III* und IV beteiligt. Wir gehen hier von einer Übertragung durch Haustiere aus, was in manchen Fällen auch bestätigt werden konnte.

Weiter wurden sieben Fälle mit Genotyp VII (Thai-Variante) und elf Fälle mit dem indischen Genotypen VIII gefunden. In 4/11 Genotyp-VIII-Fällen konnten wir eine Mutation in der Squalenepoxidase finden und die Stämme waren in einer Resistenztestung auch tatsächlich Terbinafin-resistent (minimale Hemmkonzentration ≥4µg/ml). In 7/11 Fällen war die Herkunft des Patienten bekannt; drei waren aus Indien, einer war aus Bangladesch, drei waren aus Europa. Die ersten dieser Fälle stammten aus dem Jahr 2014.

Vorgehen in der Praxis und im Labor

Die überwiegende Anzahl von Dermatophytosen in Europa wird nach wie vor durch sensible Stämme verursacht. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass künftig vermehrt Terbinafin-resistente Stämme auftreten. Wenn Sie bei einer topischen oder systemischen Behandlung einer Tinea der freien Haut (corporis, faciei, cruris, genitalis) mit Terbinafin keine deutliche Besserung nach 2–3 Wochen feststellen, sollten Sie die Möglichkeit einer Resistenz in Betracht ziehen. Wenn andere Ursachen wie mangelnde Compliance ausgeschlossen sind, wird empfohlen, in solchen Fällen die Therapie umzustellen. Bei der topischen Behandlung stehen viele alternative Präparate (z.B. mit Imidazolen) zur Verfügung. Bei der systemischen Therapie wird empfohlen, zu Itraconazol zu wechseln.

Für die Genotypisierung bei T. interdigitale/mentagrophytes und für die Resistenzprüfung bei Dermatophyten stehen kaum kommerzielle Tests zur Verfügung. Dementsprechend werden diese Untersuchungen vorerst nur an ausgewählten Zentren, vornehmlich Laboratorien an Universitätsspitälern, angeboten. Informationen für die Einsendung von Proben am Universitätsspital Zürich finden Sie unter https://new.usz.ch/fachbereich/dermatologie/zuweisende/laboratorien/mykologie/ .

Literatur:

1 Saunte DML et al.: Emerging antifungal treatment failure of dermatophytosis in Europe: take care or it may become endemic. J Eur Acad Dermatol Venereol 2021; 35(7): 1582-6 2 Mukherjee PK et al.: Clinical Trichophyton rubrum strain exhibiting primary resistance to terbinafine. Antimicrob Agents Chemother 2003; 47(1): 82-6 3 Yamada T et al.: Terbinafine resistance of Trichophyton clinical isolates caused by specific point mutations in the squalene epoxidase gene. Antimicrob Agents Chemother 2017; 61(7): e00115-17 4 Luchsinger I et al.: Tinea genitalis: a new entity of sexually transmitted infection? Case series and review of the literature. Sex Transm Infect 2015; 91(7): 493-6 5 Bishnoi A et al.: Emergence of recalcitrant dermatophytosis in India. Lancet Infect Dis 2018; 18(3): 250-1 6 Nenoff P et al.: The current Indian epidemic of superficial dermatophytosis due to Trichophyton mentagrophytes-a molecular study. Mycoses 2019; 62(4): 336-56 7 Klinger M et al.: Epidemiological and clinical aspects of Trichophyton mentagrophytes/Trichophyton interdigitale infections in the Zurich area: a retrospective study using genotyping. J Eur Acad Dermatol Venereol 2021; 35(4): 1017-25

Das könnte Sie auch interessieren:

Gezielte Diagnostik, bessere Therapie: gründliche Anamnese als Grundlage

Was rät man Eltern von Neugeborenen, wie sie eine atopische Dermatitis (AD) bei ihrem Baby verhindern können? Wann macht eine komponentenbasierte Allergiediagnostik Sinn? Wie lassen sich ...

Biologika-Therapie: Pipeline und Klinik

Biologika bieten die Option, in die hinter der atopischen Dermatitis stehenden Immunprozesse gezielt einzugreifen. Dieser Weg wurde zuerst mit dem Anti-IL-4/IL-13-Antikörper Dupilumab ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...