Biologika bewähren sich bei Hidradenitis suppurativa

Bericht: Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Auch im Management der Hidradenitis suppurativa (HS) haben Biologika zu entscheidenden Verbesserungen geführt. Rezente Studiendaten weisen dabei den Antikörpern gegen Interleukin-17A eine besondere Bedeutung zu. Wichtig ist neben der Wirksamkeit der Medikamente auch ihr möglichst frühzeitiger Einsatz, da einmal entstandene Narben einer konservativen Behandlung nicht mehr zugänglich sind.

Hidradenitis suppurativa ist die totale Entzündung, betonte Univ.-Prof. Dr. med. Christos Zouboulis, Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane. «In den vergangenen zehn Jahren wurden intensive Diskussionen geführt, welche Entzündungszellen für die Pathologie der HS verantwortlich sind. Mittlerweile haben wir gelernt: Es sind alle. Jeder Zelltyp, der irgendetwas mit Inflammation zu tun hat, ist in irgendeiner Form beteiligt. Wir sehen also eine stärkere Entzündung als bei jeder anderen Hauterkrankung.»Für das Management der Erkrankung ist es allerdings unumgänglich, Signalwege und Ziele zu identifizieren, die entscheidende Bedeutung für die Krankheit haben und therapeutisch zugänglich sind. Dabei hat sich Interleukin(IL)-17 als guter Kandidat erwiesen.1 Ebenfalls bedeutsam für die Pathophysiologie ist eine gestörte Differenzierung der Keratinozyten im Haarfollikel, durch die die Entzündungszellen initial angezogen werden. Die Hochregulation antibakterieller Peptide spielt dabei eine wichtige Rolle – woraus nicht geschlossen werden dürfe, dass es sich um eine bakterielle Infektion handle, erläuterte Zouboulis. Man brauche also einerseits Medikamente, welche die Differenzierung der Keratinozyten normalisieren, und andererseits Möglichkeiten, die Entzündung zu beeinflussen. Klinisch zeigt sich bei HS abseits der Läsionen eine Hochregulation verschiedenster proinflammatorischer Marker in der Epidermis, während innerhalb der Läsionen die Entzündung in der Dermis dominiert.2

Ausgeprägte Heterogenität

Das klinische Management der Hidradenitis suppurativa (HS) wird allerdings durch eine ausgeprägte Heterogenität der Erkrankung erschwert. So wird neben dem inflammatorischen Phänotyp auch ein scheinbar nichtinflammatorischer Phänotyp beobachtet. Hinzu kommen weitere Phänotypen (wie zum Beispiel ein nodulärer), die vor allem ausserhalb Europas gefunden werden und unterschiedliche Zugänge in der Therapie erfordern. All diese Faktoren habe man in der aktuellen europäischen Leitlinie zu berücksichtigen versucht, um dazu spezifische Therapieempfehlungen zu geben, so Zouboulis.3

Therapieempfehlungen

Die Leitlinie unterscheidet zwischen milder, moderater und schwerer Erkrankung. Therapie der ersten Wahl bei leichter Erkrankung sind nach wie vor Antibiotika, insbesondere Tetrazykline. Es stelle sich jedoch zunehmend heraus, dass die Wirkung dieser Substanzgruppe nicht auf ihrem antibakteriellen Effekt beruhe, sondern dass sie in den Entzündungsprozess eingriffe, indem sie Zytokine inhibierte. Man sollte also von «antiinflammatorischen Antibiotika» sprechen, führte Zouboulis aus. Bei der moderaten oder schweren Erkrankung kommen Biologika ins Spiel. Eingesetzt werden Adalimumab (Anti-TNF), Secukinumab (Anti-IL-17A) und Bimekizumab (Anti-IL-17A). Bei mangelndem Erfolg bestehen schwache Empfehlungen («may be considered») für eine Vielzahl unterschiedlichster nicht zugelassener Biologika, die in kleinen Studien mit Erfolg eingesetzt wurden.

Mit Biologika in ein niedrigeres Krankheitsstadium

Zwischen den Biologika der Wahl bestehen relevante Unterschiede in der Wirksamkeit. So konnte für Adalimumab in den Studien PIONEER 1 und 2 ein ausgeprägter und rasch einsetzender antiinflammatorischer Effekt gezeigt werden, die Fistelbildung wird allerdings nicht oder nur nach sehr langer Behandlung beeinflusst.4 Die Kombination mit Antibiotika ist möglich und hilfreich, so Zouboulis. Mit Secukinumab wird nicht nur eine deutliche Reduktion der entzündlichen Krankheitsaktivität erreicht, es gelingt auch, einen erheblichen Anteil der Patientenpopulation in ein niedrigeres Krankheitsstadium (Hurley-Stadium) zu bringen.5 Ähnliche Ergebnisse wurden mit Bimekizumab beobachtet.6 Zouboulis: «Wir sind heute also sehr viel weiter, als wir noch vor fünf Jahren waren.»

Weitere Interventionen

Über die medikamentöse Therapie hinaus empfiehlt die Leitlinie diverse Interventionen wie die Entfernung von Haaren mittels Laser, die einen präventiven Effekt hat. Ab Hurley-Stadium II, definiert durch multiple miteinander verbundene Läsionen mit der Möglichkeit der Bildung von Abszessen, kommt auch die Chirurgie ins Spiel. Empfohlene Techniken werden in der Leitlinie im Detail gelistet. Chirurgie und Biologikatherapie können kombiniert werden, wobei entsprechende Daten bislang nur für Adalimumab vorliegen.

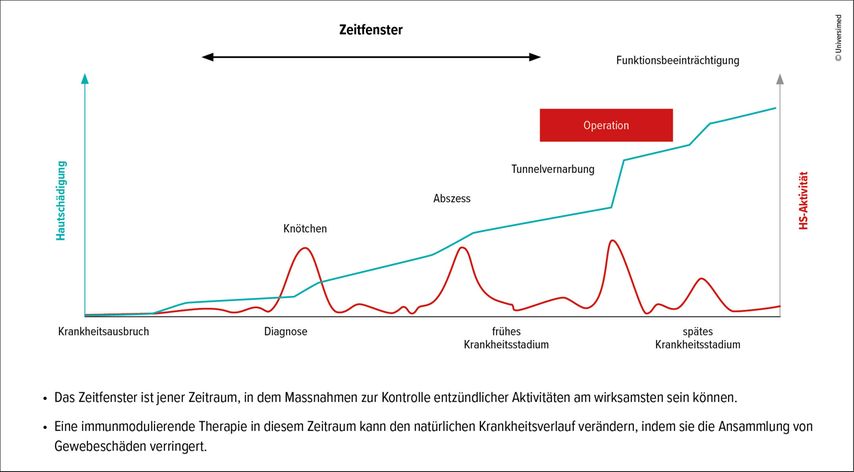

Von entscheidender Bedeutung für den Therapieerfolg ist der Zeitpunkt des Behandlungsbeginns. Es sei wichtig, zu behandeln, bevor es zur Narbenbildung komme, führt Zouboulis aus, denn sobald Narben vorhanden sind, werde man ohne Chirurgie nicht mehr auskommen, da jede Narbe der Ausgangspunkt eines neuerlichen Aufflammens der Erkrankung sein könne. Es gibt also für die konservative Therapie ein «window of opportunity», wie mehrere Real-World-Studien zeigen. So war eine Therapieverzögerung von mehr als zehn Jahren mit einem schlechteren Ansprechen auf Adalimumab bzw. mit einem höheren Risiko für Schübe assoziiert (Abb.1).7–9

Abb. 1: Der Zeitpunkt der Behandlung ist entscheidend für den Therapieerfolg (modifiziert nach Martorelli A et al. 2016, Marzano AV et al. 2021, Caro RDC et al. 2022)7,8,9

Quelle:

Session «Update Hidradenitis suppurativa», Vortrag «Management of HS in 2025» von Univ.-Prof. Dr. med. Christos Zouboulis; EADV Congress, 18. September 2025

Literatur:

1 Zouboulis CC et al.: What causes hidradenitis suppurativa ?-15 years after. Exp Dermatol 2020; 29(12): 1154-70 2 Dajnoki Z et al.: Primary alterations during the development of hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol; 36(3): 462-71 3 Zouboulis CC et al.: European S2k guidelines for hidradenitis suppurativa/acne inversa part 2: Treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2025; 39(5): 899-941 4 Kimball AB et al.: Two phase 3 trials of adalimumab for hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2016; 375(5): 422-34 5 Zouboulis CC et al.: J Secukinumab efficacy in patients with hidradenitis suppurativa assessed by the International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System (IHS4): a post hoc analysis of the SUNSHINE and SUNRISE trials. Eur Acad Dermatol Venereol 2025; 39(8): 1421-30 6 Zouboulis CC et al.: EADV 2025, Presentation #7925 7 Martorelli A et al.: Management of patients with hidradenitis suppurativa. Actas Dermosifiliogr 2016; 107(2): 32-42 8 Marzano AV et al.: Evidence for a ‚window of opportunity‘ in hidradenitis suppurativa treated with adalimumab: a retrospective, real-life multicentre cohort study. Br J Dermatol 2021; 184(1): 133-40 9 Caro RDC et al.: Factors related to the onset and recurrence of flares in hidradenitis suppurativa patients treated with adalimumab. Ital J Dermatol Venerol 2022; 157(2): 137-41

Das könnte Sie auch interessieren:

Alopecia areata – Aktuelles zu Pathogenese, Diagnostik und Therapie

Alopecia areata ist eine Autoimmunkrankheit, die den Alltag von Betroffenen deutlich einschränken kann und mit diversen Begleitkrankheiten einhergeht. Seit Kurzem steht mit Januskinase-( ...

Gezielte Diagnostik, bessere Therapie: gründliche Anamnese als Grundlage

Was rät man Eltern von Neugeborenen, wie sie eine atopische Dermatitis (AD) bei ihrem Baby verhindern können? Wann macht eine komponentenbasierte Allergiediagnostik Sinn? Wie lassen sich ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...