_Universit%C3%A4tsspital%20Basel.jpg)

Der Ausschlag-gebende Besuch beim Coiffeur

Autor:

Dr. med. Riccardo Curatolo

Dermatologische Poliklinik

Universitätsspital Basel

E-Mail: riccardo.curatolo@usb.ch

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In den letzten Jahren sind «Fade Cut», «Low Fade», «High Fade» und «Scissor Fade» bei Coiffeuren und Barbieren im Trend. Dabei kann es durch Mikrotraumen zu einer Ansteckung durch Dermatophyten kommen, welche stark störende, juckende Hautveränderungen verursachen und schliesslich zu einer Vorstellung beim Hausarzt oder Dermatologen führen.

Keypoints

-

Bei der Tinea capitis sollte immer eine duale antimykotische Therapie erfolgen.

-

Die Kontaktpersonen sollten ebenfalls prophylaktisch untersucht werden.

-

Vor einer systemischen Therapie sollte, wenn möglich, der Erreger mittels Kultur oder PCR bestätigt werden.

Fade Cut», «Low Fade», «High Fade» und «Scissor Fade» sind Männerfrisuren, bei denen an den Seiten sowie am Hinterkopf Übergänge mit einem Trimmer oder Rasierer geschnitten werden.1 Werden die Schneidewerkzeuge nicht nach jedem Kundenkontakt desinfiziert, können sich Mikroorganismen verbreiten. Durch Mikrotraumen beim Rasieren können sich unter anderem Sporen von Dermatophyten einnisten und eine Dermatophytie, eine Tinea capitis, auslösen. Dieser Trend führt dazu, dass kleine Epidemien von Tinea capitis ausbrechen, die zur Behandlung sowohl topische als auch systemische Therapien mit Antimykotika benötigen. Dies führt zu einer erhöhten Patientenvorstellung bei Hausärzten und Dermatologen.

Dermatophyten sind keratinophile Pilze, die mit ihren Metaboliten Entzündungsreaktionen in der oberen Hautschicht und Hautanhangsgebilden auslösen. Die Dermatophyten werden in vier Spezies eingeteilt: Trichophyton, Micro-sporum, Epidermophyton und Nannizzia. Sie können anthropophil, zoophil oder geophil übertragen werden. Auch eine Autoinokkulation, beispielsweise von den Füssen auf die Oberschenkelinnenseite, kann erfolgen. In den letzten 100 Jahren zeigte sich eine starke Verschiebung des Aufkommens von Dermatophyten-Spezies, wobei durch die Migration tropische Dermatophyten in den Schweizer Mykologie- Laboratorien angezüchtet werden können.

Typischerweise sind kreisrunde bis ovale, zentrifugal sich ausbreitende, peripher akzentuierte erythematöse Plaques mit leichter Schuppung zu sehen (Abb. 1 und 2). Die Tinea capitis kann sich als eine «Grey patch»-Tinea-capitis manifestieren. Bei dieser Art von Tinea capitis sind die scheibenförmigen, alopezischen Herde von einer grauen Schuppenschicht bedeckt. Sie erscheint «Mottenfrass»-artig. Die wenig entzündliche «Black dot»-Form der Tinea capitis entsteht durch die abgebrochenen Haarschäfte auf Hautniveau bei Infektionen durch anthropophile Dermatophyten. Weiter kann sich die Tinea capitis als Pityriasis capillitii mit diffuser statt kreisförmiger, trockener Schuppung der Kopfhaut ohne Entzündungsreaktion darstellen. Auch kann eine pustulöse Form der Tinea capitis vorkommen. Bei der klinischen Verdachtsdiagnose einer Tinea capitis sollte stets eine Ganzkörperinspektion auf weitere Manifestationsorte einer Dermatophytose einschliesslich einer Tinea unguium erfolgen. Die Tinea capitis manifestiert sich vor allem im Kindesalter, imponiert jedoch bei den Erwachsenen mit zunehmender Inzidenz, unter anderem nach dem Besuch beim Coiffeur.2

Endothrix vs. Ectothrix

Bei der Tinea capitis wird zwischen Endothrix- (innerhalb des Haarschafts) und Ectothrix-Infektionen (ausserhalb des Haarschafts) unterschieden. Microsporum canis ist ein häufiger Vertreter der Ectothrix-Infektionen, während Trichophyton tonsurans ein häufiger Vertreter der Endothrix-Infektionen ist. Zoophile Stämme können tiefer infiltrieren und mit einer stärkeren Entzündungsreaktion auftreten. Bei diesem Krankheitsbild spricht man von einem Kerion celsi. Infektionsquellen können Katzen (M. canis) sein, aber auch andere Tiere wie Hunde, Pferde (Trichophyton equinum), Affen und Kaninchen können potenzielle Überträger darstellen. Wichtig zu wissen ist, dass die Tiere den Erreger ohne klinische Symptomatik in ihrem Fell beherbergen können.3 Aber auch unmittelbare Übertragungen durch Gegenstände (Kämme, Autositze, Plüschtiere usw.) von Mensch zu Mensch wurden bereits beschrieben. T. tonsurans wird unter anderem bei (jugendlichen) Kampfsportlern, insbesondere beim Ringkampf, gesehen.2

Die Diagnostik aller Dermatophytosen besteht zunächst aus der Anamnese (Verlauf, weitere Erkrankungsfälle in der Umgebung, Tierkontakte, Auslandsaufenthalte), der Inspektion (Befallsart, weitere klinische Manifestationen einer Dermatophytose wie Tinea corporis, Tinea unguium) und der Darstellung der Pilzhyphen mittels Direktpräparat mit Kalilauge (KOH) und/oder der Anzüchtung von Pilzkulturen. Hierbei sollten Schuppen vom Rand der Läsion entnommen werden. Weiter sollten infizierte Haare epiliert (und nicht geschnitten) und der Nagel sollte möglichst am Übergang zum gesunden Nagel entfernt werden. Bei Letzterem ist die Zusammenarbeit mit der Podologie sicherlich zielführend. Molekulare Diagnostik mit der konventionellen PCR mit anschliessender Speziesidentifizierung oder die MALDI-TOF-Massenspektrometrie sind hochsensitive und spezifische Methoden. Dank dieser Diagnostik können die Erreger im Vergleich zur zeitaufwendigen Pilzkultur bereits früher identifiziert und behandelt werden. Für die molekulare Diagnostik mittels PCR können Hautschuppen, Nägel oder Haare eingeschickt werden. Künftig werden auch kommerziell verfügbare Testsysteme (Kits) eingesetzt. Ob die PCR neben dem schnelleren Erregernachweis auch zur Einschätzung des Therapieverlaufs bei der Tinea capitis geeignet ist, sollte in weiteren Vergleichsstudien geklärt werden.2

Die Therapie richtet sich nach dem Erreger

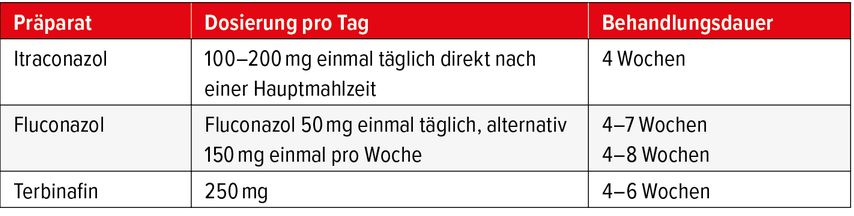

Wenn ein Dermatophyt in der Kultur und/oder PCR nachgewiesen wird, sollte bei der Tinea capitis stets eine duale Therapie mit einem topischen und einem systemischen Antimykotikum begonnen werden. Ziele sind sowohl die Heilung als auch die Vermeidung eines vernarbenden Haarverlusts. Die Identifizierung der Erreger ist entscheidend für die Therapie. Für die topische Therapie werden Shampoos mit 1% Selen(disulfid), 2% Ketoconazol, Clotrimazol oder 1% Ciclopirox empfohlen. Bei der systemischen Therapie sollten bei Trichophyton-Arten vorrangig Terbinafin, bei Microsporum/Nannizzia spp. Itraconazol oder Griseofulvin (in der Schweiz nicht zugelassen) eingesetzt werden. Neu werden auch intermittierende Therapieansätze diskutiert, bei denen das Antimykotikum einmal wöchentlich verabreicht wird, um die Nebenwirkungen zu reduzieren. Die bisherigen Erfolge sind vielversprechend, jedoch gibt es aufgrund der derzeit noch geringen Datenlage keine diesbezüglichen Empfehlungen. Die Therapiedauer richtet sich nach dem klinischen Bild und sollte mindestens 4 bis 6 Wochen für Terbinafin und 4 Wochen für Itraconazol betragen (Tab. 1). Nach dem Behandlungszyklus sollte alle zwei Wochen eine Kontrolle der Haare bis zur negativen Kultur durchgeführt werden. Zudem sollten Familienmitglieder gescreent und gegebenenfalls mitbehandelt werden. Für Laborkontrollen bei Patienten ohne Risikofaktoren, ohne bekannte Einschränkung der Leberfunktion oder hepatotoxische Komedikation besteht bislang kein finaler Konsens bezüglich der Notwendigkeit einer Blutentnahme. Bei allen anderen Patienten werden diese alle 2 bis 4 Wochen empfohlen.

Ebenso sollte bei einer stark entzündlichen Tinea corporis eine systemische Behandlung erfolgen. Bei starkem klinischem Verdacht und noch ausstehender Kultur kann bereits eine Therapie eingeleitet werden. In solchen Fällen sollte das Direktpräparat bei Bedarf bis zum positiven Befund wiederholt werden.

Es ist wichtig, auch die Bedeutung der nichtmedikamentösen Therapien zu betonen, wie das Kürzen oder Rasieren der Haare, das Trockenhalten der Zehenzwischenräume und das Waschen der Kleidung bei 60 Grad. Familien sollten vorübergehend Kämme, Haarbürsten, Rasierapparate oder Waschlappen durch Einwegprodukte ersetzen.2 Zudem ist eine Aufklärung der Patienten bezüglich der Ansteckungsgefahr, insbesondere bei der Tinea capitis, notwendig. Aktuelle Richtlinien empfehlen eine einwöchige Karenz für Kinder mit einer Tinea capitis durch anthropophile Erreger unter geeigneter topischer und systemischer Therapie für Schulen und Kindertagesstätten. Für alle anderen Erreger können die Institutionen bei adäquater Therapie sofort besucht werden.

Es wird empfohlen, Kontakt mit dem Friseur/Barbier aufzunehmen, um eine weitere Ausbreitung der Dermatophyten zu verhindern. Eine sorgfältige Desinfektion nach jedem Kunden ist anzustreben. Kunden könnten auch ihr eigenes Schneidewerkzeug zu jedem Termin mitbringen.

Durch diese Massnahmen könnte der Trend von «Fade Cut», «Low» und «High Fade» und «Scissor Fade» ohne störende Konsequenzen fortgesetzt werden.

Literatur:

1 Schneller T: Die Übergänge bei Männerfrisuren erklärt: Vom Fade Cut bis Low Fade. https://gentlemans-attitude.de/pflege/uebergaenge-bei-maennerfrisuren/ ; zuletzt aufgerufen 8.5.2023 2 AWMF-S1-Leitlinie (013-033). Tinea capitis. 2019. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/013-033 ; zuletzt aufgerufen 8.5.2023 3 Nenoff P et al.: Dermatomycoses due to pets and farm animals: neglected infections? Hautarzt 2012; 63: 848-58

Das könnte Sie auch interessieren:

Gezielte Diagnostik, bessere Therapie: gründliche Anamnese als Grundlage

Was rät man Eltern von Neugeborenen, wie sie eine atopische Dermatitis (AD) bei ihrem Baby verhindern können? Wann macht eine komponentenbasierte Allergiediagnostik Sinn? Wie lassen sich ...

Biologika-Therapie: Pipeline und Klinik

Biologika bieten die Option, in die hinter der atopischen Dermatitis stehenden Immunprozesse gezielt einzugreifen. Dieser Weg wurde zuerst mit dem Anti-IL-4/IL-13-Antikörper Dupilumab ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...

_Universit%C3%A4tsspital%20Basel.jpg)

_Universit%C3%A4tsspital%20Basel.jpg)