Androgenetische Alopezie

Bericht:

Dr. med. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Eine Metaanalyse zeigt, welche Präparate für Männer am besten wirken. Ob sich Geld, Mühe und das Risiko für Nebenwirkungen wirklich lohnen, muss jeder Patient selbst für sich entscheiden.

Die männliche androgenetische Alopezie – mit 50 Jahren ist mehr als jeder zweite Mann betroffen, mit 70 Jahren sind es 80% – kann die Lebensqualität enorm einschränken. Haarausfall verringert das Selbstbewusstsein, die Männer fühlen sich nicht mehr so attraktiv, leiden psychisch, und manche werden gar depressiv.1 Doch obwohl das Problem so häufig ist, gibt es seit Jahren nur 3 Medikamente, die den Haarausfall bei Männern bremsen: Minoxidil, Finasterid und Dutasterid. Dass die Präparate wirken, haben Studien gezeigt. Bisher gab es aber keinen Kopf-zu-Kopf-Vergleich der Medikamente und ihrer verschiedenen Applikationsarten untereinander. Diese Wissenslücke haben jetzt Forscher von der Universität in Toronto gefüllt.2 Das Fazit: Dutasterid bremst den Haarausfall am besten. Doch obwohl es immer wieder als Behandlungsoption im Internet erwähnt wird, ist es für diese Indikation nicht zugelassen, sondern nur gegen eine benigne Prostatahyperplasie. «Das macht aber nichts, denn der Wirksamkeitsunterschied zu Minoxidil und Finasterid ist marginal», sagt Dr. Pierre de Viragh, Leiter der Haarsprechstunde im Inselspital in Bern und niedergelassener Dermatologe in Zürich.

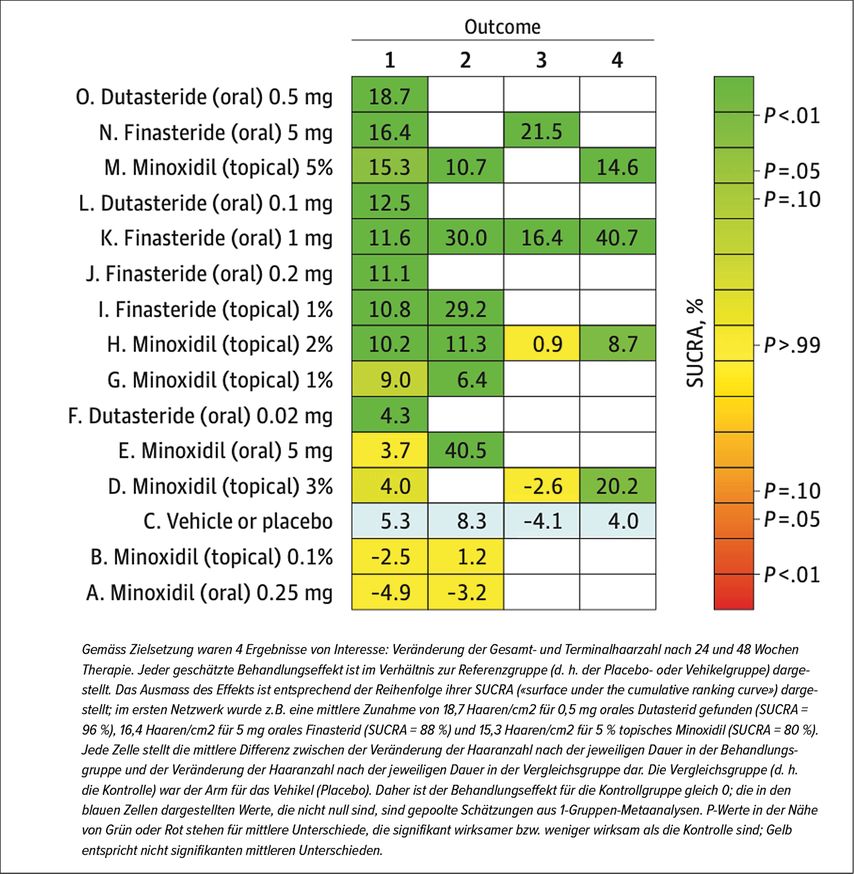

Prof. Aditya Gupta und sein Team verwendeten für ihre Fragestellung eine sogenannte Netzwerk-Metaanalyse. Diese ermöglicht eine Aussage über die Effekte eines Medikamentes im Vergleich zu einem anderen, auch wenn keine Studien vorliegen, die diese beiden Medikamente direkt verglichen haben. Die Wissenschafter werteten 23 Studien mit insgesamt 5496 Teilnehmern aus. In den einzelnen Studien wurden 3 Medikamente in unterschiedlichen Dosierungen und Anwendungsformen verglichen: Dutasterid und Finasterid als Tablette und Minoxidil als Tablette oder als Schaum, Gel, Spray oder Tinktur zum Auftragen. Die Forscher identifizierten in den 23 Studien 15 verschiedene Behandlungsregime (Abb. 1). Es gab vier Endpunkte: erstens Zunahme der Gesamthaare nach 24 Wochen, zweitens Zunahme der Terminalhaare nach 24 Wochen, drittens Zunahme der Gesamthaare nach 48 Wochen und viertens Zunahme der Terminalhaare nach 48 Wochen.

Nach 24 Wochen waren mit 0,5mg Dutasterid/Tag am meisten Haare pro cm2 Kopfhaut nachgewachsen, nämlich im Schnitt 18,7 Haare (Endpunkt 1). Mit 5mg Finasterid waren es 16,4, mit 5%igem Minoxidil 15,3, und dann folgten die Präparate in geringeren Dosierungen bzw. Konzentrationen (Abb. 1). «Ob 18, 16 oder 15 Haare spriessen, macht keinen sichtbaren Unterschied», sagt de Viragh. «Wichtig ist, dass genug nachwächst.» Ähnlich marginal waren die Unterschiede in den weiteren Endpunkten: Die grösste Zunahme an Terminalhaar nach 24 Wochen (Endpunkt 2) wurde mit 5mg Minoxidil/Tag erreicht, das wirksamer war als 1mg Finasterid, 2%iges Minoxidil, 5%iges Minoxidil und 0,25mg orales Minoxidil. Die grösste Zunahme an Gesamthaaren nach 48 Wochen (Endpunkt 3) erzielte 5mg Finasterid, was allerdings in der Schweiz gegen Haarausfall nicht zugelassen ist. Am zweitwirksamsten war 1mg orales Finasterid, gefolgt von 2%igem topischem Minoxidil. Den stärksten Effekt auf die Terminalhaare nach 48 Wochen (Endpunkt 4) hatte 1mg orales Finasterid, danach 5%iges Minoxidil und 2%iges Minoxidil.

Finsterid und Dutasterid blockieren das Enzym 5-alpha-Reduktase, das Testosteron in Dihydrotestosteron umwandelt. Es fällt weniger Dihydrotesteron an, das massgeblich für den Haarausfall verantwortlich ist. Dass Dutasterid in der Studie etwas besser wirkte, lässt sich folgendermassen erklären. Es hemmt nicht nur das Typ-II-Isoenzym wie Finasterid, sondern Typ II und Typ I, und es blockiert dieses zudem noch deutlich stärker. Dutasterid ist in der Schweiz wie auch in Deutschland und den Vereinigten Staaten nicht gegen Haarausfall zugelassen. Hierzulande ist Dutasterid 0,5mg z.B. zugelassen als Monotherapie oder in Kombination mit dem Alpha-Blocker Tamsulosin zur Behandlung einer benignen Prostatahyperplasie.3 In Japan und Südkorea ist Dutasterid in einer Dosierung von 0,5mg/Tag allerdings seit 2009 zugelassen zur Behandlung einer androgenetischen Alopezie.4 Möglicherweise könnte die Pharmakokinetik eine Rolle dabei gespielt haben, dass sich die Swissmedic und andere Behörden gegen eine Zulassung für diese Indikation entschieden haben. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Präparaten ist, dass Dutasterid eine viel längere Halbwertszeit hat als Finasterid, nämlich 3–5 Wochen im Vergleich zu etwa 5–6 Stunden.3 Kommt es zu unerwünschten Wirkungen, dauert es entsprechend lange, bis die Arznei aus dem Körper eliminiert ist und sich diese gelegt haben. In einer Auswertung des Postmarketing-Überwachungssystems der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA litten von 2628 Männern, die 0,5mg Dutasterid genommen hatten, jeweils 4% unter Libidoverlust, Erektionsstörungen oder Ejakulationsproblemen.5 Finasterid verursacht solche Nebenwirkungen zwar auch, nach dem Absetzen wird das Präparat jedoch innert weniger Tage ausgeschieden und die Beschwerden verschwinden meist nach wenigen Wochen. Er kläre dann mit dem Mann immer, sagt de Viragh, ob womöglich ein anderer Grund für die sexuellen Probleme zu finden sei. «Hat er Stress mit der Partnerin oder im Job, kann es gut sein, dass es deshalb im Bett nicht so gut klappt und das mit Finasterid nichts zu tun hat.» Findet sich dagegen keine andere Ursache, schlägt der Dermatologe als Alternative Minoxidil zum Auftragen vor, denn als Tablette ist es in der Schweiz nicht zugelassen. Wie Minoxidil wirkt, ist unklar. An Nebenwirkungen werden am häufigsten Kopfschmerzen beschrieben, Ausschlag auf dem Kopf, Depressionen und Atemprobleme. «Jedes Pharmakon, das erwünschte Wirkungen hat, kann natürlich auch unerwünschte haben», sagt Prof. Hans Wolff, Oberarzt und Leiter der Haarsprechstunde in der Ludwig-Maximilians-Universität in München. «Darüber muss sich der Mann vor der Behandlung klar sein.» In der Regel vertrügen die Männer Minoxidil sehr gut, aber einige würden es trotzdem nach ein paar Wochen stoppen. «Die Behandlung ist ihnen vielleicht zu umständlich, das kann ich nachvollziehen», sagt Wolff. Eine Rolle spielen natürlich auch die Kosten: Die Behandlung kostet hierzulande pro Monat 50–60 Franken.

Gemäss dem Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse wurde hierzulande in den vergangenen Jahren immer weniger Finasterid in der Dosierung gegen Haarausfall verkauft. Über die Gründe lasse sich nur spekulieren, sagt de Viragh. «Vielleicht entscheiden sich mehr Männer, auf Finasterid zu verzichten, weil Hipster-Glatze und «zurück zur Natur» im Moment en vogue sind – eine Mode, die sicher auch wieder vorbeigeht.» Vielleicht sei es aber auch die Angst vor dem sogenannten Post-Finasterid-Syndrom (PFS), weshalb die Männer keine Behandlung wollten.

Experten sind sich bis heute nicht einig, ob es dieses Syndrom gibt. Gemeint sind damit Symptome, die während der Behandlung mit Finasterid auftreten und länger nach dem Absetzen persistieren oder manchmal erst nach Absetzen des Medikamentes neu auftreten. Beschrieben sind vor allem sexuelle Funktionsstörungen wie Libidoverlust, erektile Dysfunktion und Ejakulationsstörungen, aber auch neuropsychologische Symptome wie Fatigue, Depressionen und Ängste, kognitive Störungen oder gar Suizidgedanken. Nach der Markteinführung wurde immer wieder über die Persistenz sexueller Funktionsstörungen nach Absetzen von Finasterid berichtet, und auch die Analyse der Nebenwirkungsdatenbank der FDA zeigte, dass die Anwendung aufgrund überproportionaler Berichtsraten mit dem Risiko für persistierende sexuelle Funktionsstörungen einhergehen könnte. Ebenso deuteten Fallserien und andere Untersuchungen immer wieder darauf hin. Ist das Syndrom nun ein wirkliches klinisches Problem, hervorgerufen durch Finasterid? Oder traten die berichteten Symptome zufällig gleichzeitig auf, waren aber nicht durch das Medikament verursacht? Bisher gibt es hierauf keine Antwort, aber viele Diskussionen. Eine der umfangreichsten Übersichten zu dem Thema hat vor 2 Jahren der emeritierte Urologieprofessor Abdulmaged Traish von der Boston University School of Medicine geschrieben.6 Sein Fazit: Er glaube, dass Finasterid persistierende sexuelle, neurologische und körperliche Nebenwirkungen bei einem Teil der Männer verursachen könne. Manche Ärzte halten das Post-Finasterid-Syndrom dagegen für eingebildet und vergleichen es mit der angeblichen Amalgam-Krankheit oder mit «multiple chemical sensitivity». So ausführlich die Übersichtsarbeit von Traish ist: Man muss sie kritisch lesen. So spielen beispielsweise bei der Erektion viele Faktoren eine Rolle, und die Rolle der Androgene hierbei sind noch nicht vollständig geklärt. Wichtiger als 5-α-Dihydrotestosteron könnte Testosteron sein.7 Für die anderen von Traish postulierten pathophysiologischen Zusammenhänge gibt es bisher keine adäquaten Belege.

Der Swissmedic liegen aus den vergangenen zehn Jahren 60 Verdachtsmeldungen zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen im Zusammenhang mit Finasterid-haltigen Arzneimitteln vor – und das bei Zehntausenden verkauften Tabletten pro Jahr. Die am häufigsten berichteten Reaktionen waren Alopezie, also dass der Haarausfall nicht gebremst wurde oder zunahm, Depressionen, Verlust der Libido und Kopfschmerzen. Die nächsthäufigsten Reaktionen waren Übelkeit, sexuelle/erektile Dysfunktionen, Hodenschmerzen, Tinnitus und wahnhafte Störungen. Die gemeldeten Nebenwirkungen bestätigten weitgehend das bekannte Sicherheitsprofil, heisst es bei Swissmedic, bei akuten Sicherheitssignalen – etwa neuen Nebenwirkungen – würde man sehr detailliert prüfen.

Finasterid ist ein kompetitiver Hemmer der 5-α-Reduktase. Es hat eine kurze Serum-Halbwertszeit von sechs bis zu – bei älteren Menschen – 15 Stunden. Nach fünf Halbwertszeiten, also etwa drei Tagen, sind mehr als 95% des Finasterids aus der Blutzirkulation eliminiert. «Wäre Finasterid ein rein reversibler Hemmer, würde die 5-α-Reduktase danach natürlich nicht mehr gehemmt werden können», sagt Prof. Manuel Haschke, Chefarzt Klinische Pharmakologie und Toxikologie im Inselspital Bern. «Das ist aber offenbar nicht der Fall.» So hemmt Finasterid in vitro bei 37°C das Enzym zu Beginn zwar reversibel, aber mit einer sehr langen Dissoziations-Halbwertszeit von ca. 30 Tagen. Das heisst, es dauert 30 Tage, bis sich die Hälfte der Finasterid-Enzym-Komplexe wieder gelöst hat. Finasterid sei somit ein pseudoirreversibler Hemmer, erklärt Haschke. «Das erklärt auch, warum Finasterid nach dem Absetzen nach 3 Tagen praktisch vollständig aus der Blutzirkulation verschwunden ist, aber es noch 2–4 Wochen dauert, bis die reduzierten Dihydrotestosteronwerte wieder angestiegen sind.» Deshalb sei es pharmakologisch plausibel, dass sich sexuelle Funktionsstörungen nach Absetzen von Finasterid erst langsam über mehrere Wochen zurückbildeten. «Von einem Syndrom würde ich aber nicht sprechen, denn es ist nicht klar definiert und es gibt zurzeit keine akzeptierte pathophysiologisch plausible Grundlage dafür.» Nicht gut erklärbar dagegen sei, dass die sexuellen Störungen über viele Monate persistierten oder dass sie gar erst Monate nach Absetzen von Finasterid neu aufträten. «Womöglich spielt der Nocebo-Effekt hier eine Rolle.» In der Tat verweist hierauf eine randomisierte Studie von Forschern der Universitäten in Florenz und Turin aus dem Jahr 2007.8 120 Männer erhielten wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung Finasterid. Die Hälfte wurde über potenzielle sexuelle Nebenwirkungen informiert, die andere nicht. Die Männer, die über die Nebenwirkungen wussten, litten dann später auch deutlich öfter darunter. Obwohl es immer wieder Studien gibt, die auf ein sogenanntes Post-Finasterid-Syndrom hindeuten, konnten gut gemachte Studien das bisher nicht belegen. So fanden beispielsweise Forscher vom Boston Collaborative Drug Surveillance Program in einer Analyse mit insgesamt 71849 Männern, die Finasterid wegen Prostatahyperplasie oder Alopezie genommen hatten, heraus, dass Finasterid das Risiko für eine erektile Dysfunktion nicht erhöhte, unabhängig von der Indikation.9 Das Risiko stieg aber an, je länger ein Mann eine benigne Prostatahyperplasie hatte, egal ob er Finasterid nahm oder nicht. Ähnlich die Auswertung von 13935 Teilnehmern der Prostata-Präventions-Studie, von denen die Hälfte Finasterid nahm und die übrigen Placebo,10 mit einem Follow-up von 16 Jahren: Sexuelle Funktionsstörungen traten in beiden Gruppen vergleichbar häufig auf. Allerdings war ein leicht erhöhtes Risiko für Depressionen in der Finasteridgruppe zu verzeichnen. Da aber die Depressionsprävalenz zu Anfang der Studie nicht erfasst worden war, lässt sich aus der Studie nicht die Konsequenz ziehen, dass Männer mit einer Vorgeschichte mit depressiven Verstimmungen oder Depressionen möglicherweise auf eine Finasteridtherapie verzichten sollten. «Bei der ganzen Diskussion darf man nicht vergessen, dass Männer mit zunehmendem Alter öfter Prostataprobleme haben und dass dies per se mit einem erhöhten Risiko für sexuelle Funktionsstörungen einhergeht», sagt Haschke. «Aber wegen des – sehr menschlichen – Kausalitätsbedürfnisses wird das dann mit einer vorangegangenen Finasteridtherapie in Verbindung gebracht.» In der Tat leiden viele Männer mit zunehmendem Alter unter einer erektilen Dysfunktion. Daten aus Deutschland11 berichten über eine Prävalenz von 2,3% bei Männern in der 3. Lebensdekade, während in der 7. Dekade mehr als jeder zweite, nämlich 53,4%, betroffen sind. In der Massachusetts Male Aging Study fand sich bei zufällig ausgewählten 40- bis 70-jährigen Männern eine Prävalenz von 52%.12 In Frankreich soll fast jeder dritte Mann über 40 Jahre betroffen sein.13

Er würde einem neuen Patienten Finasterid gegen Haarausfall gar nicht mehr verschreiben, sagt Prof. Wolff aus München. «Zum einen ist in Deutschland Finasterid nur bis zu einem Alter von 41 Jahren zugelassen,14 und ich müsste ohnehin irgendwann eine Alternative vorschlagen. Zum anderen habe ich immer wieder von Männern gehört, die wegen eines angeblichen Post-Finasterid-Syndroms ihren Arzt verklagen, und darauf habe ich nun wirklich keine Lust. Ich habe allerdings viele Patienten, die seit vielen Jahren ohne Probleme Finasterid einnehmen und das auch noch weiter machen wollen. Die bekommen von mir ein Informationspaket mit allen Aspekten potenzieller Probleme ausgehändigt und erklärt.» Wie oft es in der Schweiz zu Klagen wegen eines angeblichen Post-Finasterid-Syndroms kam, über das nicht aufgeklärt wurde, ist nicht systematisch untersucht. Doch es gibt Daten aus den USA. Forscher von der Universität von Kalifornien in San Francisco haben in einer Rechtsdatenbank nach Klagen zu ärztlichen Behandlungsfehlern zwischen den Zeitpunkten April 2003 und Mai 2021 gesucht. Sie recherchierten mit Stichworten im Zusammenhang mit 5-Alpha-Reduktasehemmern plus Behandlungsfehlern beziehungsweise Postfinasterid-Syndrom. Sie fanden 156 Fälle, nur 18 davon trafen die Einschlusskriterien, nämlich ärztliche Behandlungsfehler im Zusammenhang mit Finasterid oder Dutasterid. Jede zweite der 18 Klagen erfolgte in den drei Jahren vor der Recherche.15 15 der 18 Kläger waren die Patienten selbst. In 6 Fällen wurde behauptet, es sei zu einer erektilen Dysfunktion gekommen und in 4 Fällen zu reduzierter Libido. Einige dieser Nebenwirkungen wurden von denselben Klägern in verschiedenen Fällen vor Gericht gebracht. Zwar wurde kein Arzt und keine Pharmafirma verurteilt, aber die Autoren vermuten, dass es in den kommenden Jahren häufiger zu Klagen im Zusammenhang mit 5-α-Reduktasehemmern kommen könnte. «Ich habe keine Angst vor Klagen wegen eines angeblichen Post-Finasterid-Syndroms, dessen Existenz noch nicht mal bewiesen ist», sagt Pierre de Viragh. «Aber ich habe Angst vor einer Gesellschaft, in der einzelne Menschen meinen, für jeden Schicksalsschlag einen Verantwortlichen ausser dem Schicksal oder sich selbst finden zu müssen. Immer ist etwas schuld, nur ich und das Schicksal nicht.» Er informiere jeden Patienten über die seltene Nebenwirkung sexueller Funktionsstörungen und notiere das in der Krankengeschichte. «Damit habe ich meine Informations- und Sorgfaltspflicht erfüllt. Abgesehen davon handelt es sich um ein zugelassenes Medikament, das alle Prüfverfahren und Studien durchlaufen hat, für das die Experten der Behörden in Abwägung aller Vor- und Nachteile entschieden haben, dass eine Verschreibung grundsätzlich gerechtfertigt ist.» Alle Informationen seien im Beipackzettel enthalten, und er lege auch jedem Patienten vor Einnahme nahe, diesen zu lesen. «Bei Fragen kann er ja googeln. Wir sind nicht mehr in einer Ära, wo die medizinischen Informationen nur Ärzten – und auch diesen schwer – im Zettelkasten der Zentralbibliothek zugänglich waren.» Mit Beginn der Therapie bestätige der Mann seine selbstverantwortliche Entscheidung hinlänglich, und dass er bereit sei, das kleine Risiko auf sich zu nehmen. «Ich habe zwei Handvoll Patienten während 20 Jahren Praxistätigkeit erlebt, die eine sexuelle Funktionsstörung durch Finasterid beklagt haben, und eine halbe Handvoll, wo diese anhaltend gewesen sein soll – in 20 Jahren!», erzählt der Dermatologe. «Ich behandle aber seit 20 Jahren jeden Tag eine Handvoll Patienten mit Hautkrebs oder Krebsvorstufen auf einer Glatze, durchaus auch mit dramatischem Verlauf. Der Erhalt der Haare hat als Sonnenschutz einen medizinischen Wert, der nicht wegen einzelner Fälle vielen anderen vorenthalten sein darf. Denn dann müssten wir auch Antibiotika, Gichtmittel und Diuretika verteufeln, die sogar zum Tode führen können.»

Literatur:

1 Kanti V et al: S3 - European Dermatology Forum Guideline for the Treatment of Androgenetic Alopecia in Women and in Men. Download unter https://www.edf.one/dam/jcr:59ffbcb4-570e-453c-a0ef-41a1f17f15df/Androgenetic_Alopecia_2017_GL.pdf 2 Gupta AK et al.: JAMA Dermatol 2022; 158: 266-74 3 www.swissmedicinfo.ch 4 Dhurat R et al.: Dermatologic Therapy 2020; 33: e13379 5 Harrell MB et al.: World J Urol 2021; 39: 1233-9 6 Traish A et al.: Fertil Steril 2020; 113: 21-50 7 Trottmann M, Stief C.: Physiologie der Erektion und erektile Dysfunktion. In: Michel, M., Thüroff, J., Janetschek, G., Wirth, M. (eds): Die Urologie. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg, 2016 https://doi.org/10.1007/978-3-642-39940-4_12 8 Mondaini N et al.: J Sex Med 2007; 4: 1708-12 9 Hagberg KW et al.: BMJ 2016; 354: i4823 10 Unger JM et al.: J Natl Cancer Inst 2016; 108(12): djw168 11 Braun M et al.: Int J Imp Res 2000; 12: 305-11 12 Feldman et al.: J Urol 1994; 151: 54-61 13 Guiliano F et al.: Eur Urol 2002; 42: 382-9 14 https://www.rote-liste.de/suche/stoff/ 201845/Finasterid 15 Low P et al.: Andrology 2022; 10: 470-6

Das könnte Sie auch interessieren:

«Was wir brauchen, ist Aufklärung auf allen Ebenen»

Aufgrund der Seltenheit des hereditären Angioödems (HAE) dauert es oft lange, bis Betroffene eine korrekte Diagnose erhalten. Die Schweizer HAE-Vereinigung setzt sich seit fast 25 Jahren ...

«Wir reden in der Medizin zu wenig über Sex»

Wer im Kontext von Haut und Sexualität primär an sexuell übertragbare Infektionen (STI) denkt, könnte überrascht werden. Denn das Thema Sexualität ist gesundheitlich aus ganz ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...