Abklärung und Therapiewahl bei Krampfadernerkrankungen

Autor:

Dr. med. Simon Bossart

FMH Dermatologie und Venerologie

FA Phlebologie, Duplexsonographie und endovenöse Thermoablation

Universitätsklinik für Dermatologie

Inselspital Bern

E-Mail: simon.bossart@insel.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Varikosis ist eine sehr häufige chronisch progrediente Erkrankung des oberflächlichen Venensystems. Neben der Sklerotherapie und den chirurgischen Verfahren stehen uns neuere Verfahren mit endovenösen Kathetern zur Verfügung, welche ausgezeichnete Resultate in der Anwendung, Patientenzufriedenheit und Langzeitwirkung gezeigt haben.

Keypoints

-

Bei Hinweisen auf eine Venenerkrankung soll eine Duplexsonografie als Standarddiagnostik durchgeführt werden.

-

Die Schaumsklerotherapie ist eine sichere und bewährte Therapie bei allen Arten von Varizen und ist besonders geeignet bei Besenreisern, kleineren Seitenästen und bei Ulkus-Feedervenen. Eine gründliche vorgängige Aufklärung über die häufigsten Nebenwirkungen sowie Kenntnisse über deren Behandlung steigern die Patientenzufriedenheit.

-

Die endovenösen thermischen Verfahren sind ein fester Bestandteil bei den Stammvenenbehandlungen und zeigen vergleichbare klinische Erfolge wie die Stripping-Chirurgie.

-

Die Kombination der verschiedenen Behandlungsverfahren erlaubt eine situativ angepasste optimale Therapie der Varikose.

Entstehung, Verlauf und Klassifikation

Bei einer Krampfadernerkrankung, auch Varikosis genannt, handelt es sich um eine degenerative Erkrankung der Venenklappen im oberflächlichen Venensystem der Beine. Die Pathogenese ist meistens eine angeborene Klappenschwäche (primäre Varikose), seltener eine Klappenzerstörung infolge einer tiefen Beinvenenthrombose mit Ausbildung von epifaszialen Kollateralen (sekundäre Varikose) oder eine insuffiziente Muskel-Gelenks-Funktion, z.B. infolge von Gelenksarthropathien.1

Zahlreiche epidemiologische Studien haben gezeigt, dass Krampfadern eine sehr häufige und chronisch progrediente Erkrankung sind. Die Bonner Venenstudie 2003 konnte aufzeigen, dass jeder sechste Mann und jede fünfte Frau von einer chronischen venösen Insuffizienz (CVI) betroffen sind. Wesentliche Risikofaktoren sind ein hohes Alter, weibliches Geschlecht, positive Familienanamnese und Schwangerschaften.2 Ohne Therapien können sich Ödeme, chronische Hautschäden wie Ekzeme, Hyperpigmentierungen und Hautsklerosierungen bis hin zum Ulcus cruris venosum entwickeln. Ausserdem können oberflächliche Venenthrombosen, Venenentzündungen oder Varizenblutungen entstehen.3

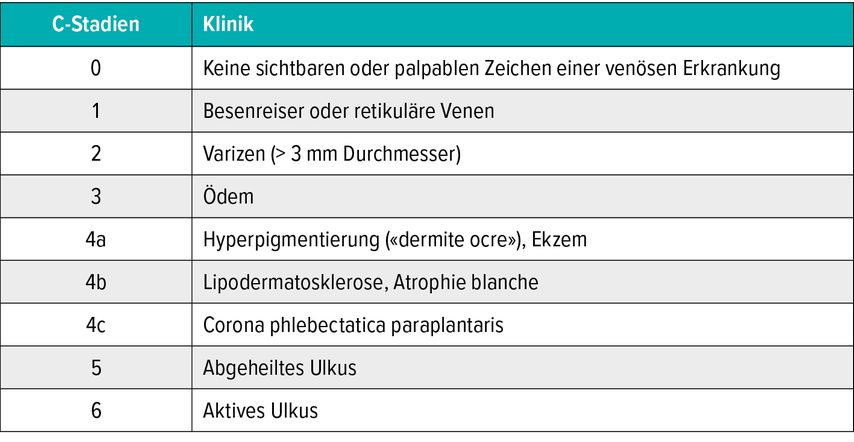

Zur Charakterisierung von Krampfadernerkrankungen sollte bei Diagnosestellung eine Stadienangabe nach einem anerkannten Klassifikationssystem erfolgen. Die CEAP-Klassifikation zur Beschreibung von Venenerkrankungen hat sich hierzu international etabliert. Die klinische Klassifikation nach CEAP ist in Tabelle 1 dargestellt. Jede C-Klasse kann mit oder ohne subjektive Symptome (Schmerzen, Spannungsgefühl, Hautreizung, Schweregefühl, Muskelkrämpfe) verwendet werden, wobei die Symptome nicht mit der klinischen Ausprägung der C-Klassen korrelieren. Bei symptomatischen Patienten wird ein «s» hinzugefügt (z.B. C2s = symptomatische Varizen). Die chronische venöse Insuffizienz (CVI) wird als C3–C6 definiert. Zusätzlich kann die CEAP-Klassifikation bei Bedarf verwendet werden, um ätiologische (E), anatomische (A) und pathophysiologische (P) Kriterien zu berücksichtigen und zu klassifizieren.4

Diagnostik

Bei der Inspektion sollte nach der Feststellung sichtbarer Varizen an Ober- und Unterschenkeln v.a. an den Prädilektionsstellen der Unterschenkel nach Ödemen, Hyperpigmentierungen, Hautsklerosierungen, Ekzemen und (abgeheilten) Ulzerationen gesucht werden, die in einem möglichen Zusammenhang mit einer chronischen venösen Insuffizienz stehen. Bei Hinweisen auf eine Venenerkrankung soll eine Duplexsonografie als Standarddiagnostik am stehenden Patienten durchgeführt werden. Hierbei können Informationen zur Morphologie der Venen, zur anatomischen Verteilung, zu Diameter, Offenheit und Klappenschlussfähigkeit bzw. Flussrichtung ermittelt werden. Diese Informationen sollten bei symptomatischer Varikose für eine Beratung über eine Notwendigkeit sowie Art und Ausmass einer Behandlung erhoben werden.5

Welche therapeutische Behandlung im individuellen Fall am besten geeignet ist, richtet sich nach den individuellen Befunden und den Präferenzen der Patienten, die ausführlich über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt werden sollten.

Konservative Therapie

Die konservativen Therapien können weder die erkrankten Venen beseitigen noch die Entstehung weiterer Krampfadern verhindern. Sie tragen jedoch zur Symptomlinderung bei und können das Risiko für Krankheitsfortschritte und Komplikationen verhindern. Sie umfassen Kompressionstherapie (Kompressionsstrümpfe und Verbände verschiedener Art, apparative intermittierende Kompression), physikalische Entstauungsmassnahmen wie manuelle Lymphdrainage und Medikamente. Neben der Betätigung der Sprunggelenksmuskelpumpe (ausreichende körperliche Bewegung) stellen Kompressionsverbände und medizinische Kompressionsstrümpfe die Basistherapie dar und sind geeignet, die venöse Hämodynamik am erkrankten Bein zu verbessern.5

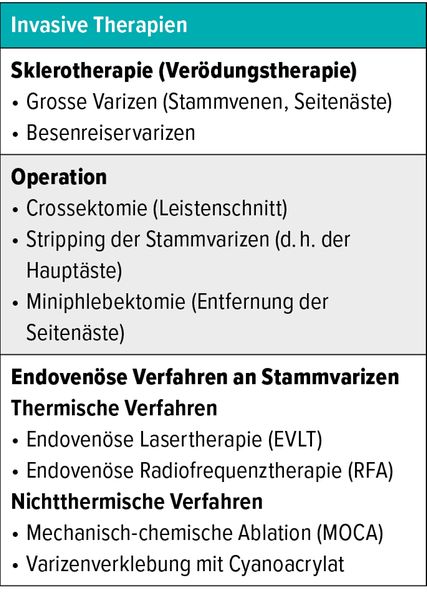

Invasive Therapien

Sklerotherapie

Unter der Sklerosierungstherapie versteht man die Zerstörung eines Venensegmentes durch gezielte Injektion eines Verödungsmittels. Die Zerstörung des venösen Endothels führt dazu, dass die Varize in einen Bindegewebsstrang umgewandelt und abgebaut wird (Sklerosierung). Der am häufigsten eingesetzte Wirkstoff zur Sklerosierungstherapie ist Polidocanol, das als Aethoxysklerol® zur Venenbehandlung zugelassen ist und in Konzentration von 0,25–3% flüssig oder in Schaumform gespritzt werden kann. Mit der Sklerosierungstherapie können sämtliche Varizen unterschiedlichsten Kalibers (Stammvenen, Seitenäste, Perforansvenen, retikuläre Venen und Besenreiser) und auch venöse Malformationen behandelt werden.

Besonders geeignet für die Sklerotherapie sind Besenreiser und retikuläre Varizen, welche direkt durch die Haut behandelt werden (Abb. 1). Grössere tastbare Venen, Stammvenen und venöse Malformationen müssen ultraschallgesteuert (Echosklerose) behandelt werden (Abb. 2). Eine besonders effiziente nebenwirkungsarme Indikation für die Echosklerose ist die Behandlung von Ulkus-Feedervenen, die im Vergleich zu anderen Therapiemöglichkeiten ein sehr gutes Nutzen-Nebenwirkungs-Profil hat.

Abb. 2: Ultraschallgesteuerte Sklerotherapie (Echosklerose) mit Aethoxysklerol© in Schaumform mit einem Butterfly. Im Ultraschallbild sieht man den direkten Verschluss der Vene, der Schaum ist dabei als echoreiche Flüssigkeit gut darstellbar

Die Wirkung von flüssigem Polidocanol kann durch das Aufschäumen z.B. mit Luft verstärkt werden. Zur Herstellung des Schaums wird in einer Spritze das Sklerosierungsmittel und in einer anderen Luft aufgezogen, in der Regel mit einem Verhältnis von einem Teil Sklerosierungsmittel plus 3 bis 4 Teilen Luft. Die beiden Spritzen können mit einem speziellen Konnektor oder einem Drei-Wege-Hahn verbunden werden. Durch das Hin- und Herpumpen zwischen den beiden Spritzen wird das Sklerosierungsmittel dann feinblasig aufgeschäumt. Die stärkere Wirkung des Schaums ist darauf zurückzuführen, dass nach der Injektion in die Varizen das Blut vom Sklerosierungsmittel weggeschoben wird und durch die Mizellenform der Bläschen das Sklerosierungsmittel auch besser an der Venenwand haften kann. So hat sich bei grösseren Varizen (ab C2-Varikose) die Schaumsklerotherapie bezüglich Effektivität und Wirksamkeit durchgesetzt. Diese Varizen werden in der Regel mit Konzentrationen von 1–3% Polidocanol in Schaumform behandelt.5,6

Besenreiser und retikuläre Varizen können sowohl mit Flüssigkeits- als auch mit Schaumsklerotherapie behandelt werden, wobei eine Konzentration von 0,25–0,5% Polidocanol genommen werden kann. Bezüglich der Effektivität gibt es bei der Besenereisersklerotherapie keinen Unterschied, ob Flüssigkeit oder Schaum verwendet wird.6

Die häufigste Nebenwirkung sowohl bei der Flüssigkeits- als auch der Schaumsklerotherapie sind Hauthyperpigmentierungen, welche in 10 bis 30% der Fälle auftreten können. Diese sind verursacht durch dermale Hämosiderinablagerungen und Aktivierung der Melanogenese, durch eine induzierte Entzündung, welche abhängig ist von zunehmender Konzentration und den gespritzten Volumina.7 99% der Hyperpigmentierungen lösen sich meistens nach Ablauf eines Jahres selber auf, wobei Sonnenschutz essenziell ist, um eine weitere Melanozytenstimulation zu verhindern.5,7 Des Weiteren können aufhellende Therapien wie Pigmanorm® Creme oder alternativ Pigmentlaser (Pico/QS vorzugsweise 1064nm) verwendet werden.

Eine weitere Nebenwirkung ist das Matting, das Auftreten von feinen rötlichen Teleangiektasien im Bereich des Behandlungsareals, was in 15–20% der Fälle passieren kann. Dabei wird angenommen, dass ein persistierender Reflux einer zuführenden Varize besteht. Ebenfalls wird eine durch die Entzündung ausgelöste Neoangiogenese diskutiert, und zwar infolge zu hoher Konzentrationen und Volumina des Sklerosierungsmittels. Das Matting löst sich ebenfalls meistens nach 3 bis 12 Monaten spontan auf oder kann mit erneuter Sklerotherapie in niedrigerer Konzentration oder mit Gefässlasern (KTP, PDL, Nd:YAG, IPL) behandelt werden5-7

Seltenere Nebenwirkungen sind Hautnekrosen, welche v.a. durch eine intraarterielle Injektion einer dermalen Arteriole auftreten können. Diese Gefahr besteht meistens in der perimalleolären Region in der Nähe von Perforansvenen. An diesen Regionen sollte immer vorgängig eine Duplexsonografie durchgeführt werden.5,8 Bei paravasaler Injektion zeigt die Schaumsklerotherapie ein deutlich geringeres Nebenwirkungsprofil mit weniger Auftreten von Hautnekrosen auch in höheren Konzentrationen im Vergleich zur Flüssigkeitstherapie.9 Tiefe Venenthrombosen können entstehen, wenn das Sklerosierungsmittel zu nahe an Verbindungen ins tiefe Venensystem gespritzt wird, was allerdings sehr selten ist, da das Sklerosierungsmittel wegen der Schaumform nur lokal wirkt. Ausserdem können passager Migräne und Sehstörungen auftreten, sowohl bei der Flüssigkeitssklerotherapie als auch bei der Therapie in Schaumform, sie treten jedoch bei Anwendung der Schaumform häufiger auf. Deshalb sollte ein Maximum von 10ml Schaumsklerotherapie pro Sitzung nicht überschritten werden.8

Operative Verfahren

Bei der operativen Entfernung von Stammvenen wird das Stripping mit Crossektomie durchgeführt. Über einen Schnitt in der Leistenregion oder an der Kniekehle werden die Stammvenen sowie alle kleineren zufliessenden Venen abgebunden (Crossektomie). Anschliessend wird über einen zweiten Schnitt die Vene unterhalb des varikös veränderten Abschnittes freigelegt und abgebunden. Danach wird eine flexible Sonde in die variköse Stammvene eingeführt und bis ans andere Ende vorgeschoben. Die Stammvene wird anschliessend oben und unten durchtrennt und auf der Sonde fixiert, die beim Herausziehen (Stripping) die veränderte Vene unter der Haut mit sich führt. Die Stripping-Operation kann in Voll- oder Teilnarkose durchgeführt werden. Nebenwirkungen und Komplikationen wie Blutungen, Nervenverletzungen, Verletzungen der Lymphgefässe oder anderer grösserer Gefässe sind selten, können aber dennoch auftreten.3,5 Bei der Entfernung der tastbaren varikösen Seitenäste wird die Phlebektomie (auch Miniphlebektomie genannt) durchgeführt. Dabei werden über kleine Stichinzisionen unter örtlicher Betäubung (meist Tumeszenzanästhesie) die zuvor auf der Haut markierten varikösen Venen mit einem Häkchen herausgezogen. Dieses Verfahren kann nur bei isoliertem Seitenastreflux oder in Kombination mit Chirurgie (Crossektomie/Stripping) oder mit den endovenösen Therapieverfahren durchgeführt werden.3,5

Endovenöse Verfahren

Die endovenösen Verfahren, insbesondere die endovenösen thermischen Venenablationen, sind inzwischen fester Bestandteil bei der Behandlung von Stammvenen und werden aufgrund der guten Wirksamkeit, der ambulanten Durchführbarkeit und hohen Patientenzufriedenheit mittlerweile den Stripping-Operationen vorgezogen. Bei diesem minimal invasiven Verfahren wird die Stammvene mittels eines zuvor eingeführten Katheters von innen zerstört. Die am meisten verbreiteten Verfahren sind die endovenöse Laserablation (EVLA) und die Radiofrequenzablation (RFA). Beide Verfahren werden seit 1999 angewendet und wurden in der Schweiz 2016 in den Pflichtleistungskatalog aufgenommen. Inzwischen wurden auch nichtthermische Verfahren entwickelt, welche zwar zugelassen sind, aber aktuell noch nicht von den Krankenkassen bezahlt werden.

Die endovenösen Verfahren können also in zwei Gruppen eingeteilt werden. Einerseits thermische Verfahren, in welchen die Vene durch Hitze beschädigt und verschlossen wird. Dabei wird eine Lokalanästhesie mittels Tumeszenzlösung angewendet. Andererseits nichtthermische Verfahren, welche die Vene mechanisch oder chemisch von innen zerstören und die Vene verschliessen. Dabei braucht es keine Tumeszenzanästhesie.

Abb. 3: Endovenöse Laserablation der V. saphena magna mit einem 1470-nm-Laser in Tumeszenzanästhesie

Bei den thermischen Verfahren wird ultraschallgesteuert ein Katheter in die Vene bis zur zu behandelnden Stelle eingeführt. Nach Einlage des Katheters vor Ablation wird eine perivasale Tumeszenzlösung mit Druck eingespritzt, zwecks Anästhesie, Hitzeschutz und zusätzlicher Venenentleerung. Dann wird die Vene durch Hitze von innen zerstört (Abb. 3). Bei den Laserverfahren werden aktuell Laser mit Wellenlängen verwendet, welche eine Absorption im Wasserbereich haben (1470nm und 1940nm; Target ist die Venenwand). Dabei werden radiär abstrahlende Lasersonden bevorzugt, die die Vene homogen und zielgenau mit minimalem Abstand zur Crosse abladieren können. Dabei werden Temperaturen von 120–140° erreicht, die Venenwand wird durch Koagulation zerstört. Auch mit den Radiofrequenzverfahren kann die Vene segmentweise bis zu 120° erhitzt und zerstört werden.3,5 Beide Verfahren sind bezüglich der Effektivität mit Verschlussraten von >90% nach fünf Jahren vergleichbar und zeigen ebenso gute klinische Erfolge wie die Strippingchirurgie.10,11

Zu den nichtthermischen Verfahren zählen die mechanochemische Ablation und das Venenkleberverfahren. Bei der mechanochemischen Ablation (MOCA) erfolgt die Venenzerstörung durch eine Kombination aus rotierender Katheterspitze, welche die Vene schmerzlos verletzt, und gleichzeitiger Einspritzung von Verödungsmittel durch den Katheter. Beim Venenkleber wird die Vene durch einen Venenkleber mit Cyanoacrylat direkt verschlossen. Beide Verfahren haben den Vorteil, dass keine Tumeszenzanästhesie nötig ist und dass sie direkt an den Stammvenen angewendet werden können. Die Verschlussrate ist allerdings signifikant niedriger als die bei thermischen Verfahren: Sie liegt bei 80% nach zwei Jahren.11,12 Komplikationen nach endovenösen Verfahren sind sehr selten. Eine Komplikation bei thermischen Verfahren sind sensible Nervenläsionen, welche v.a. am distalen Unterschenkel auftreten können. Diese sind selten und oft reversibel. Auch muss auf Hautverbrennungen hingewiesen werden, wenn die Tumeszenzanästhesie nicht ausreichend ist. Tiefe Venenthrombosen sind ebenfalls sehr selten und können durch Appositionsthromben im Crossebereich entstehen.12

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass uns heute ein breites Arsenal von Therapiemöglichkeiten für sämtliche Venenerkrankungen zur Verfügung steht. Dies erlaubt uns, eine situativ angepasste Kombination von verschiedenen Therapien anzustreben, um die erkrankten Venensegmente in der gleichen Sitzung oder zeitlich gestaffelt zu sanieren.

Literatur:

1 Ramelet A-A et al.: Phlebology. 5th ed. Paris Elsevier 2008 2 Rabe E et al.: Phlebologie 2003 3 Bossart S et al.: Medical Research Archives 2021 4 Lurie F et al.: J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2020 5 S2k-Leitlinie Diagnostik und Theapie der Varikose. AWMF-Register Nr. 037/18 6 Hamel-Desnos C et al.: Phlebology 2009 7 Goldman MP et al.: Dermatol Surg. 1995 8 Leitlinie Sklerosierungsbehandlung der Varikose. AWMF-Leitlinien-Register-Nr.: 037-015 9 Schuller-Petrović J et al.: J Eur Acad Dermatol Venereol 2011 10 1Vähäaho S et al.: Br J Surg. 2018 11 Elias. Handbook of Venous and Lymphatic Disorders 2017 12 Hartmann K.: Hautarzt 2020

Das könnte Sie auch interessieren:

«Was wir brauchen, ist Aufklärung auf allen Ebenen»

Aufgrund der Seltenheit des hereditären Angioödems (HAE) dauert es oft lange, bis Betroffene eine korrekte Diagnose erhalten. Die Schweizer HAE-Vereinigung setzt sich seit fast 25 Jahren ...

«Wir reden in der Medizin zu wenig über Sex»

Wer im Kontext von Haut und Sexualität primär an sexuell übertragbare Infektionen (STI) denkt, könnte überrascht werden. Denn das Thema Sexualität ist gesundheitlich aus ganz ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...