Vertige: une directive clinique pour les médecins internistes

Auteurs:

Dr méd. Heiko M. Rust

Oberarzt

Leiter der Abteilung für Vestibuläre Neurologie

Neurologische Klinik und Poliklinik

Stv. Leiter des Universitären Zentrums für Schwindel und Gleichgewichtsstörungen

Universitätsspital Basel

E-mail: heiko.rust@usb.ch

Dr sc. méd. Flurin Honegger

Leiter Technische Diagnostik Neurootologie

Hals-Nasen-Ohren-Klinik

Universitätsspital Basel

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Le vertige est l’un des symptômes les plus fréquemment rapportés par les patients dans le cadre de la pratique médicale. La classification et l’évaluation correctes de ce symptôme continuent de poser des défis à de nombreux médecins, toutes spécialités confondues. Une approche structurée est essentielle et permet déjà, à l’aide de quelques examens simples, de classer correctement les symptômes qui semblent souvent diffus.

Keypoints

-

Lors de l’évaluation de symptômes de vertige persistant aigu, il est essentiel de reconnaître un accident vasculaire cérébral dans la région du tronc cérébral ou du cervelet.

-

Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) est la cause la plus fréquente de vertige intermittent. La manœuvre thérapeutique de Sémont a un taux de réussite élevé d’environ 90%.

-

La migraine vestibulaire est une cause de vertige souvent négligée, malgré sa forte prévalence: 1 à 2,7% de la population sont concernés.

Le vertige est une perception subjective et non spécifique d’une désorientation spatiale, avec ou sans illusion de mouvement de soi ou du milieu environnant. Notre orientation spatiale repose sur l’intégration centrale de différentes modalités sensorielles, le système visuel, le système vestibulaire et la proprioception fournissant les principales informations à cet égard. En cas de perturbation d’une ou de plusieurs de ces modalités sensorielles, des phénomènes de désorientation spatiale, ou «vertige», surviennent en raison d’informations contradictoires ou manquantes, ou de leur traitement. Le vertige est, avec les céphalées et les douleurs dorsales, le troisième symptôme le plus fréquemment rapporté dans les cabinets de médecine générale.1 Sur une période de 14 jours, environ 7,5% de la population souffre de vertige sévère.2 Le terme «vertige» est utilisé pour décrire diverses perceptions, entre autres une illusion de mouvement rotatoire de soi, une instabilité posturale en position debout et à la marche, ou encore un état de présyncope. En conséquence, l’éventail des pathologies et des syndromes associés à ce symptôme est très large. Dans ce contexte, cet article ne peut prétendre à l’exhaustivité. Il est suivi d’une présentation des syndromes vertigineux les plus courants dans la pratique clinique.

Malgré des preuves bien étayées montrant que, dans les situations d’urgence, la description par les patients de leur propre perception n’est pas très fiable,3 le recueil de l’anamnèse représente toujours la mesure décisive dans le processus d’évaluation correcte de ce symptôme principal non spécifique. Il est essentiel que le médecin traitant comprenne ce que le patient entend par le terme «vertige».

La distinction entre trois scénarios différents a fait ses preuves à cet égard. S’agit-il:

-

d’une crise isolée avec vertige persistant,

-

de vertige intermittent ou récurrent, ou

-

de vertige chronique non systématique, avec ou sans trouble de l’équilibre concomitant?

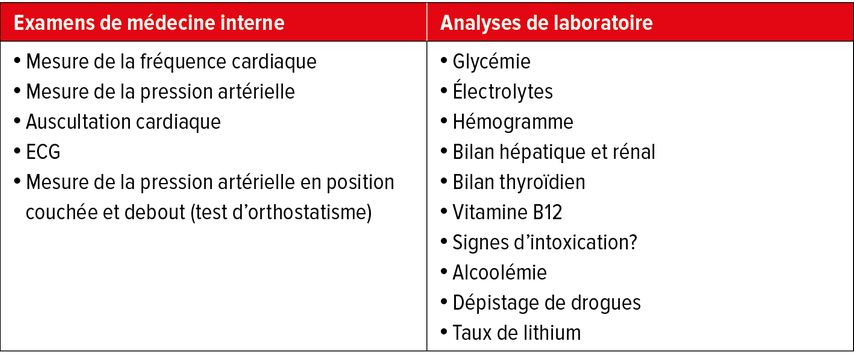

Dans les trois cas, une évaluation initiale de médecine interne est nécessaire dans un premier temps. Il convient de réaliser d’abord les examens mentionnés dans le tableau 1 pour exclure les pathologies internes. La première impression au contact du patient est déterminante pour l’ordre des différents examens diagnostiques.

Les intoxications ou les effets secondaires des médicaments doivent toujours être pris en compte lors de l’évaluation des symptômes de vertige. Les médicaments typiques qui sont largement utilisés et peuvent entraîner un vertige orthostatique, en particulier chez les hommes âgés, sont des préparations du groupe des alpha-1-bloquants utilisées pour le traitement symptomatique des séquelles d’une hypertrophie bénigne de la prostate. Ces médicaments ont été développés à l’origine pour traiter l’hypertension artérielle et ont un effet vasodilatateur.4 De la même manière, la plupart des antihypertenseurs peuvent causer une prédisposition à une hypotension orthostatique et à un vertige.

La vestibulopathie bilatérale, globalement rare, qui se traduit par des oscillopsies (perception visuelle d’une illusion de mouvement du milieu environnant, qui apparaît flou) à la marche et une instabilité à la marche qui s’accentue sur un sol inégal ou dans l’obscurité, est un effet typique d’un traitement par la gentamicine par voie intraveineuse. Elle peut également survenir à la suite d’un traitement par des cytostatiques neurotoxiques, tels que le cisplatine, qui est à la fois vestibulo- et ototoxique.5 Le tableau 2 présente une sélection de médicaments pouvant entraîner un vertige.

Crise isolée avec vertige persistant

On estime que 10 à 20% des patients qui se présentent aux urgences avec un vertige font partie de la catégorie de la crise isolée avec vertige persistant aigu.6 La cause la plus fréquente est la vestibulopathie périphérique aiguë, ou névrite vestibulaire, avec une incidence d’environ 3,5/100000 personnes. La deuxième cause la plus fréquente est l’accident vasculaire cérébral dans la région du tronc cérébral ou du cervelet, qui représente environ 5 à 10% des cas de vertige persistant aigu.7 On peut supposer que la première manifestation d’une migraine vestibulaire est également une cause très fréquente d’un premier syndrome vertigineux persistant,8 puisque ce trouble touche environ 1 à 2,7% de la population.9

Lors de l’évaluation de symptômes de vertige persistant aigu, il est essentiel de reconnaître un accident vasculaire cérébral dans la région du tronc cérébral ou du cervelet, car une sténose significative et une éventuelle occlusion consécutive de l’artère basilaire alimentant le tronc cérébral peuvent potentiellement engager le pronostic vital ou entraîner un handicap très sévère. Dans le cadre d’un infarctus cérébelleux, un œdème cytotoxique peut par ailleurs provoquer un gonflement des tissus et entraîner une hernie ainsi qu’une compression du tronc cérébral dans les premiers jours suivant l’événement aigu. En ce qui concerne le diagnostic de vertige aigu, la sensibilité des examens TDM est de 28,5%, et même les examens IRM avec des séquences spécifiques, par exemple la «diffusion-weighted imaging» (DWI), ont une sensibilité de seulement 85% dans les premières 24 à 48 heures.10,11

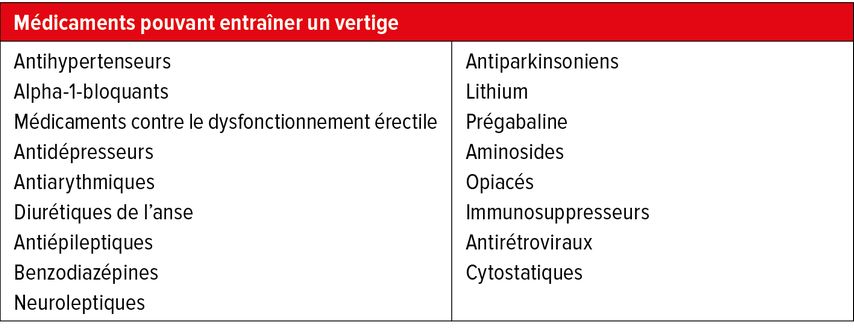

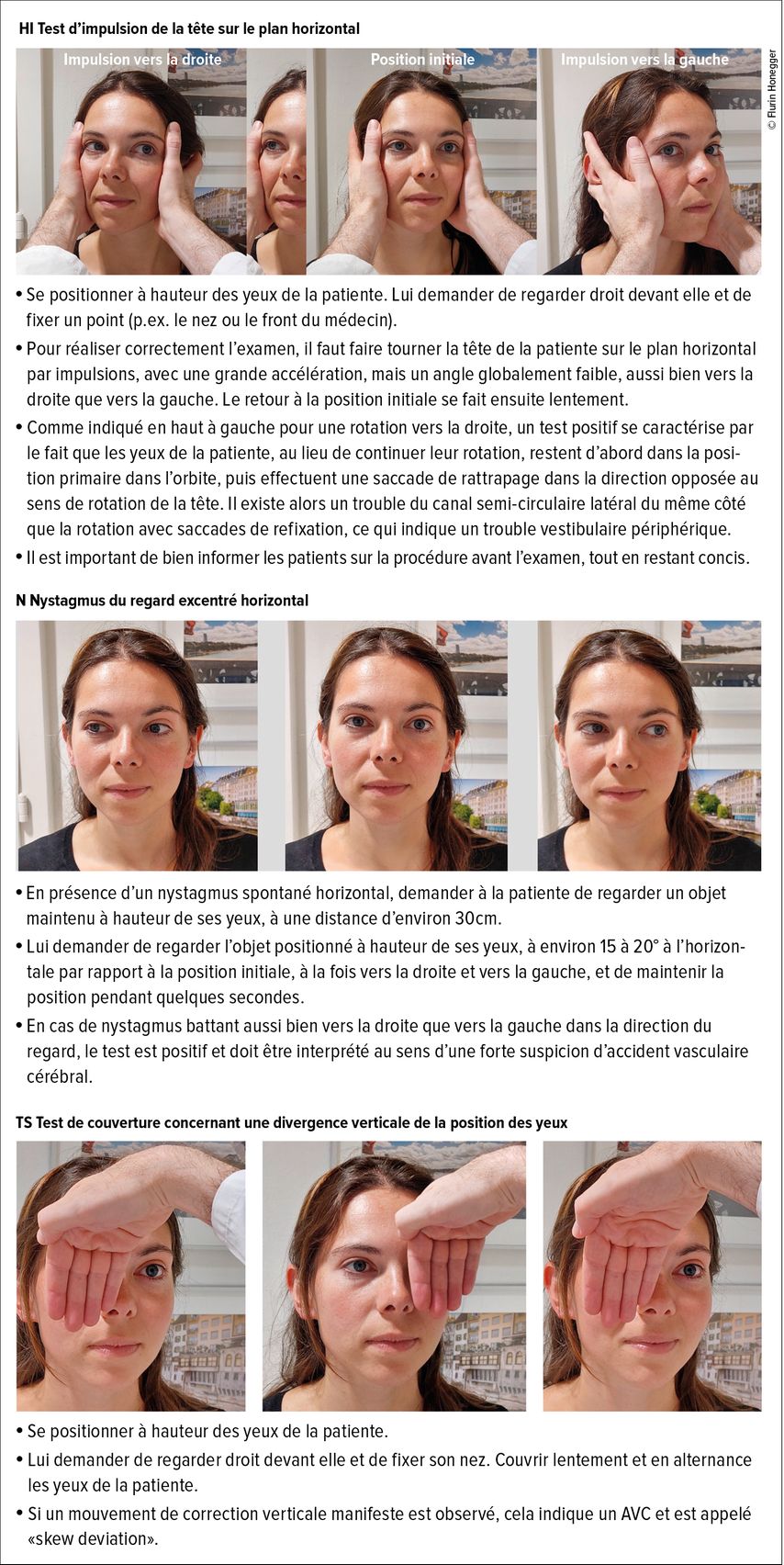

Actuellement, l’examen clinique reste la meilleure méthode de classification diagnostique du vertige aigu en raison des limites des techniques d’imagerie. Publié en 2009, l’algorithme HINTS («Head Impulse, Nystagmus, Test of Skew») pour un examen neuro-otologique ciblé permettant de différencier un trouble vestibulaire périphérique d’un accident vasculaire cérébral dans la région du tronc cérébral ou du cervelet se caractérise par une sensibilité de 95,3% et une spécificité de 92,6%.11,12 Une explication des examens se trouve dans la Figure 1.

Il convient de noter que cet algorithme peut uniquement être utilisé chez les patients souffrant de vertige aigu et de nystagmus manifeste avec la sensibilité et la spécificité diagnostiques décrites précédemment. Une autre limite réside dans le fait que cet examen peut uniquement être réalisé avec la sécurité diagnostique nécessaire par des médecins expérimentés dans les techniques d’examen correspondantes et leur interprétation.13 Si des mouvements oculaires anormaux verticaux spontanés, au sens d’un nystagmus battant clairement vers le haut ou vers le bas, surviennent au lieu d’un nystagmus horizonto-rotatoire conjugué, dans le cadre de l’examen, cela doit être considéré comme un signe d’accident vasculaire cérébral dans la constellation aiguë. Compte tenu des difficultés techniques de l’examen HINTS, il est recommandé de se concentrer sur l’examen de la capacité à se tenir debout et à marcher du patient souffrant de vertige persistant aigu. Le cas échéant, on peut considérer comme règle générale qu’un patient qui ne peut plus se tenir debout, même avec de l’aide, doit être considéré comme victime d’un accident vasculaire cérébral jusqu’à preuve du contraire. Le cas échéant, une tomodensitométrie, si possible une IRM, cérébrale avec angiographie des artères vertébrale et basilaire doit être effectuée afin de détecter en premier lieu d’éventuelles sténoses, dissections et occlusions de haut grade de ces vaisseaux. Le traitement ultérieur doit être assuré par un neurologue expérimenté dans la prise en charge des accident vasculaire cérébral.

La vestibulopathie périphérique aiguë, au sens d’une névrite vestibulaire, présente un tableau clinique caractérisé par un vertige rotatoire d’apparition brutale ou «saccadée» avec oscillopsies. Ces dernières sont dues au nystagmus horizonto-rotatoire, battant à partir du côté atteint, augmentent en regardant dans la direction du battement et diminuent en conséquence en regardant dans la direction opposée. On observe généralement une tendance à chuter du côté atteint.14 Bien que le terme «névrite» suggère la présence d’une inflammation, on ignore à ce jour la localisation exacte de la lésion et son mécanisme.15

Jusqu’à présent, il n’existe aucune donnée claire indiquant qu’un traitement de la vestibulopathie périphérique aiguë par des corticoïdes présente effectivement un avantage à long terme par rapport à une physiothérapie seule.16

En cas de symptômes végétatifs significatifs accompagnés de nausées et de vomissements, un traitement antiémétique (p.ex. dimenhydrinate ou ondansétron) ainsi que, le cas échéant, sédatif (p.ex. diazépam) doit être administré. Les «sédatifs vestibulaires», tels que la cinnarizine, un inhibiteur des canaux Ca2+, peuvent également être utilisés, mais les substances mentionnées ne doivent être administrées initialement que pendant les premiers jours, car elles retardent la compensation centrale du trouble.17

Vertige intermittent ou récurrent

Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) est la cause la plus fréquente de vertige intermittent. Ce trouble se caractérise par des crises de vertige rotatoire intermittent et de courte durée, déclenchées par un changement de position de la tête. La prévalence au cours de la vie est de 2,4%.18 Les femmes âgées sont les plus touchées, l’incidence atteignant son maximum autour des 70 ans.19 L’étiologie est largement inconnue. Il existe cependant des associations avec des traumatismes crâniens, des immobilisations prolongées ainsi que des maladies de l’oreille interne.20,21 L’apparition de VPPB est due à un déplacement des otolithes des membranes otolithiques de l’utricule ou du saccule vers les canaux semi-circulaires du labyrinthe, qui servent à détecter les mouvements de rotation de la tête. Leur déplacement dans les canaux semi-circulaires entraîne une activation anormale de courte durée du système vestibulaire correspondant et donc un vertige rotatoire bref, parfois violent, qui dure généralement environ 10 secondes. En raison de sa localisation anatomique, le canal semi-circulaire postérieur est le plus souvent touché (jusqu’à 90% des cas).22

Ce trouble est suggéré par des crises de vertige rotatoire de courte durée, qui surviennent typiquement en inclinant la tête ou en se tournant dans le lit. Un VPPB n’entraîne aucun vertige rotatoire persistant, du moins pas d’une durée supérieure à une minute. Cependant, on observe souvent une certaine instabilité à la marche et un vertige diffus à la suite d’une irritation vestibulaire correspondante, qui peuvent tout à fait durer une journée.

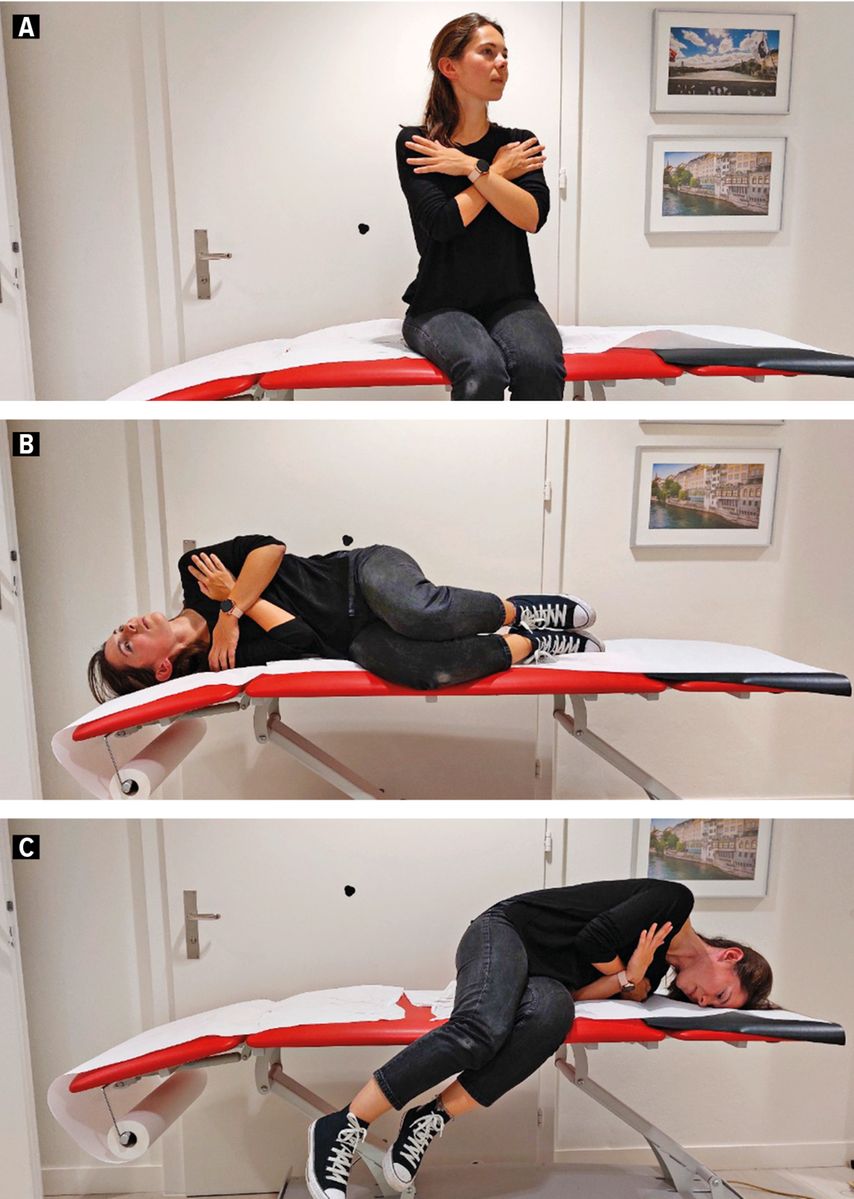

En cas de suspicion clinique, la manœuvre de Sémont, utilisée pour traiter le VPPB du canal semi-circulaire postérieur, conduit souvent au but visé. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir réaliser immédiatement une manœuvre thérapeutique simple, car le patient peut être positionné directement après la manœuvre de provocation diagnostique réelle, de sorte que les otholites peuvent être déplacés hors du canal semi-circulaire concerné (Fig. 2). La manœuvre de Sémont, telle qu’elle est présentée ici, est très efficace et a un taux de réussite élevé, proche de 90%.23 À plus long terme, le taux de récidive après une manœuvre réussie est d’environ 50% sur une période de 10 ans.24 En cas de vertige positionnel persistant malgré des manœuvres répétées pendant plusieurs jours, il convient d’envisager une cause centrale et de procéder à un examen médical spécialisé complémentaire par des ORL ou des neurologues. Il n’est pas rare qu’une migraine vestibulaire s’accompagne d’un vertige positionnel avec nystagmus, qui peut s’apparenter à un VPPB.25,26 En ce qui concerne le diagnostic et le traitement du VPPB des canaux semi-circulaires horizontaux, nous renvoyons à la littérature spécialisée correspondante.

Fig. 2: Manœuvre de Sémont

Chez la patiente assise en position droite, la tête doit être tournée à environ 45° par rapport au tronc à partir de la position initiale, l’arrière de la tête de la patiente étant positionné dans le plan du canal semi-circulaire à stimuler et devant rester dans cette position pendant toute la manœuvre (A). La patiente doit être instruite de toujours garder les yeux ouverts. Après avoir reçu des instructions détaillées sur la manœuvre, la patiente est basculée rapidement du côté du canal semi-circulaire postérieur à stimuler et ainsi placée sur l’épaule (B). Récemment, il a été démontré que le taux de réussite augmente jusqu’à 95% lorsque la tête est étirée à 60° dans le cadre de cette manœuvre.43 Un résultat typique lors de l’atteinte de la position est un nystagmus rotatoire conjugué vers l’oreille inférieure avec une latence d’environ 2 à 5 secondes, battant vers le haut. Le nystagmus présente une évolution crescendo-decrescendo et dure la plupart du temps environ 10 secondes. Cela entraîne généralement un fort vertige. Selon la position des yeux, le nystagmus peut aussi se manifester en premier lieu comme battant vers le front, par exemple en regardant droit devant soi. La patiente doit rester en position (B) pendant au moins 60 secondes après la disparition du nystagmus. Elle est ensuite basculée avec élan à 180° de l’autre côté du support, la tête devant absolument rester dans la position initiale (C). En atteignant la position finale (C), on observe dans la plupart des cas un nystagmus libératoire, se manifestant à l’inverse du nystagmus susmentionné ci-dessus et apparaissant aussi avec une latence de quelques secondes. La patiente doit également rester dans cette position pendant au moins 60 secondes après la disparition du nystagmus. Enfin, elle peut se redresser.

La migraine est un trouble neurovasculaire fréquent dans la région du cerveau qui touche environ 15% de la population mondiale, les céphalées constituant le symptôme le plus fréquent.27 En outre, les personnes concernées peuvent être sujettes à un vertige intermittent chronique qui, comme la migraine individuelle, peut être très variable.28–31 La migraine vestibulaire touche environ 1 à 2,7% de la population9 et on considère aujourd’hui qu’il s’agit de la cause la plus fréquente de vertige spontané.32 La physiopathologie de ce trouble reste incertaine.28 Selon la définition de la Barany Society de 2012, la durée du vertige varie de 5 minutes à 72 heures.33 Des crises plus courtes ou plus longues sont toutefois fréquentes. Chez les patients souffrant de vertige d’origine inexpliquée, il vaut par expérience la peine de toujours poser des questions ciblées sur les céphalées (fréquence, localisation, caractère et intensité) et les symptômes typiques de la migraine, comme la photophobie et la phonophobie, qui accompagnent ou non le vertige. Les traitements aigu et prophylactique sont mis en place parallèlement au traitement de la migraine.

Le syndrome vertigineux intermittent de loin le plus connu est la maladie de Ménière, qui se caractérise par la triade vertige rotatoire, perte d’audition et acouphènes. Les crises durent entre 20 minutes et 12 heures. Des crises monosymptomatiques sont possibles au début. La prévalence est de 34–190/100000 personnes. Un hydrops endolymphatique est supposé être à l’origine des crises, mais il est également partiellement présent en cas de migraines vestibulaires, de sorte que des syndromes de chevauchement sont probables.34–36 Il n’existe pas encore de traitement dont l’efficacité a été prouvée. La plupart du temps, on administre de la bétahistine par voie orale. En outre, des corticoïdes sont administrés par voie intratympanique et une labyrinthectomie est réalisée en dernier recours.37,38

Vertige chronique non systématique

Chez les personnes âgées souffrant de vertige en particulier, la cause est souvent multifactorielle ou multisensorielle. Outre le processus de vieillissement normal, un âge avancé s’accompagne d’une réduction de différentes modalités sensorielles en raison de maladies fréquentes ou de longue durée. Le diabète étant l’une des maladies les plus fréquentes chez les personnes âgées, il entraîne dans de nombreux cas une polyneuropathie et donc une perte de la proprioception. De plus, ces patients présentent souvent des troubles visuels et un trouble vestibulaire lié à l’âge. Si un trouble de l’intégration sensorielle ou un léger syndrome cérébelleux s’ajoute à cette constellation, il peut en résulter une désorientation spatiale, surtout en position debout et à la marche, qui est souvent décrite comme un vertige persistant. Les patients atteints d’encéphalopathie vasculaire rapportent en outre souvent un vertige persistant diffus.39 Le traitement consiste en une physiothérapie intensive et des mesures de prévention des chutes. Il vaut la peine de rechercher un VPPB, en particulier chez les patients âgés souffrant de vertige persistant diffus (voir ci-dessus).40 Ce vertige s’explique peut-être par des irritations vestibulaires récurrentes dues au VPPB, qui ne sont pas ou peu ressenties par les patients et qui, comme mentionné ci-dessus, peuvent entraîner une sensation d’instabilité temporaire et persistante quant à leur propre équilibre.

Suite à un trouble vestibulaire, par exemple la vestibulopathie périphérique aiguë, le vertige positionnel paroxystique bénin, mais aussi après d’autres maladies, un vertige fluctuant persistant, qui s’intensifie surtout en position debout et à la marche, peut se manifester. En 2017, le terme de «persistent postural perceptual dizziness» (PPPD) a été défini pour ce trouble fonctionnel,41 qui est très répandu et a été appelé «vertige phobique» dans les pays germanophones depuis le milieu des années 1980.42 Comme pour la migraine vestibulaire, il s’agit ici d’un diagnostic d’exclusion.

Littérature:

1 Kroenke K, Mangelsdorff AD: Common symptoms in ambulatory care: incidence, evaluation, therapy, and outcome. Am J Med 1989; 86: 262-6 2 McAteer A et al.: Ascertaining the size of the symptom iceberg in a UK-wide community-based survey. Br J Gen Pract 2011; 61: 1-11 3 Edlow JA: Diagnosing dizziness: we are teaching the wrong paradigm! Acad Emerg Med 2013; 20: 1064-6 4 Djavan B, Marberger M: A meta-analysis on the efficacy and tolerability of alpha1-adrenoceptor antagonists in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction. Eur Urol 1999; 36: 1-13 5 Prayuenyong P et al.: Vestibulotoxicity associated with platinum-based chemotherapy in survivors of cancer: A scoping review. Front Oncol 2018; 8: 363 6 Tarnutzer AA et al.: Vestibulo-cerebellar disease impairs the central representation of self-orientation. Front Neurol 2011; 2: 11 7 Newman-Toker DE: Missed stroke in acute vertigo and dizziness: It is time for action, not debate. Ann Neurol 2016; 79: 27-31 8 Comolli L et al.: Vestibular syndromes, diagnosis and diagnostic errors in patients with dizziness presenting to the emergency department: a cross-sectional study. BMJ Open 2023; 13: 064057 9 Formeister EJ et al.: The epidemiology of vestibular migraine: A population-based survey study. Otol Neurotol 2018; 39: 1037-44 10 Shah VP et al.: Diagnostic accuracy of neuroimaging in emergency department patients with acute vertigo or dizziness: A systematic review and meta-analysis for the guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department. Acad Emerg Med 2023; 30: 517-30 11 Tarnutzer AA et al.: Impact of clinician training background and stroke location on bedside diagnostic test accuracy in the acute vestibular syndrome – a meta-analysis. Ann Neurol 2023; 94: 295-308 12 Kattah JC et al.: HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging. Stroke 2009; 40: 3504-10 13 Edlow JA et al.: Guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department 3 (GRACE-3): Acute dizziness and vertigo in the emergency department. Acad Emerg Med 2023; 30: 442-86 14 Hotson JR, Baloh RW: Acute vestibular syndrome. N Engl J Med 1998; 339: 680-5 15 Kerber KA: Acute vestibular syndrome. Semin Neurol 2020; 40: 59-66 16 Bogdanova A et al.: Corticosteroids in patients with vestibular neuritis: An updated meta-analysis. Acta Neurol Scand 2022; 146: 429-39 17 Lacour M: Restoration of vestibular function: basic aspects and practical advances for rehabilitation. Curr Med Res Opin 2006; 22: 1651-9 18 von Brevern M et al.: Epidemiology of benign paroxysmal positional vertigo: a population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 710-15 19 Kim HJ et al.: Etiologic distribution of dizziness and vertigo in a referral-based dizziness clinic in South Korea. J Neurol 2020; 267: 2252-9 20 Kim HJ et al.: Update on benign paroxysmal positional vertigo. J Neurol 2021; 268: 1995-2000 21 Rust HM et al.: Force dependency of benign paroxysmal positional vertigo in acute traumatic brain injury: a prospective study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2022; 10.1136/jnnp-2022-328997 22 Korres S et al.: Occurrence of semicircular canal involvement in benign paroxysmal positional vertigo. Otol Neurotol 2002; 23: 926-32 23 Bhattacharyya N et al.: Clinical practice guideline: benign paroxysmal positional vertigo (update). Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 156: 1-47 24 Brandt T et al.: Benign paroxysmal positioning vertigo: a long-term follow-up (6-17 years) of 125 patients. Acta Otolaryngol 2006; 126: 160-3 25 von Brevern M et al.: Migrainous vertigo presenting as episodic positional vertigo. Neurol 2004; 62: 469-72 26 Young AS et al.: Clinical, oculographic, and vestibular test characteristics of vestibular migraine. Cephalalgia 2021; 41: 1039-52 27 Jensen R, Stovner LJ: Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008; 7: 354-61 28 Baloh RW: Vestibular migraine I: mechanisms, diagnosis, and clinical features. Semin Neurol 2020; 40: 76-82 29 Waterston J: Chronic migrainous vertigo. J Clin Neurosci 2004; 11: 384-8 30 Muri RM, Meienberg O: Vertigo and migraine. Schweiz Med Wochenschr 1993; 123: 1331-6 31 Chae R et al.: Broadening vestibular migraine diagnostic criteria: A prospective cohort study on vestibular migraine subtypes. J Vestib Res 2022; 32: 453-63 32 Dieterich M et al.: Vestibular migraine: the most frequent entity of episodic vertigo. J Neurol 2016; 263: 82-89 33 Lempert T et al.: Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vestib Res 2012; 22: 167-72 34 Lopez-Escamez JA et al.: Diagnostic criteria for Meniere’s disease. J Vestib Res 2015; 25: 1-7 35 Hegemann SCA: Meniere’s disease caused by CGRP – a new hypothesis explaining etiology and pathophysiology. Redirecting Meniere’s syndrome to Meniere’s disease. J Vestib Res 2021; 31: 311-4 36 Radtke A et al.: Migraine and Meniere’s disease: is there a link? Neurol 2002; 59: 1700-4 37 Magnan J et al.: European Position Statement on diagnosis, and treatment of Meniere’s disease. J Int Adv Otol 2018; 14: 317-21 38 Van Esch B et al.: Betahistine in Meniere’s disease or syndrome: A systematic review. Audiol Neurootol 2022; 27: 1-33 39 Kaski D et al.: Theoretical framework for „unexplained“ dizziness in the elderly: The role of small vessel disease. Prog Brain Res 2019; 248: 225-40 40 Oghalai JS et al.: Unrecognized benign paroxysmal positional vertigo in elderly patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 122: 630-4 41 Staab JP et al.: Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Barany Society. J Vestib Res 2017; 27: 191-208 42 Brandt T, Dieterich M: Phobischer Attacken-Schwankschwindel, ein neues Syndrom. Münch Med Wochenschr 1986; 128: 247-50 43 Strupp M et al.: The Semont-plus maneuver or the Epley maneuver in posterior canal benign paroxysmal positional vertigo: A randomized clinical study. JAMA Neurol 2023; 80: 798-804

Das könnte Sie auch interessieren:

Redéfinition de la résécabilité à l’ère de l’immunothérapie

L’introduction de l’immunothérapie néoadjuvante a ouvert de nouveaux horizons quant aux limites de la résection chirurgicale des tumeurs du cancer du poumon. Toutefois, des problèmes ...

La perte de poids reste toujours le meilleur traitement en cas de MASLD

La directive commune pour la prise en charge de la maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique (MASLD) de l’European Association for the Study of the Liver (EASL ...

Hypertension secondaire: formes, diagnostic & options thérapeutiques

La fréquence d’une cause secondaire d’hypertension artérielle est de 10%. En cas de suspicion d’hypertension secondaire, il convient de procéder à un examen ciblé afin de pouvoir, dans l ...