Prophylaxie pharmacothérapeutique des rechutes en cas de dépendance à l’alcool

Auteur:

Prof. Dr méd. Michael Soyka

Psychiatrische Klinik

Universität München

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

L’évolution et le pronostic des troubles liés à l’utilisation d’alcool sont souvent défavorables, malgré l’existence de thérapies psychosociales bien contrôlées.1–6 Les taux d’abstinence à long terme dépassent rarement 40%, même après des traitements intensifs, ce qui est un résultat respectable sur le plan thérapeutique, mais pas totalement satisfaisant. Quelles sont les approches pharmacologiques éprouvées ou nouvelles dans ce domaine?

Keypoints

-

L’acamprosate et la naltrexone sont des médicaments bien établis, bien que peu utilisés, pour améliorer le taux d’abstinence ou réduire la consommation d’alcool.

-

Le nalméfène, un antagoniste des opiacés, peut être utilisé «as needed» pour réduire la consommation d’alcool.

-

Le disulfirame n’est pratiquement plus utilisé et provoque des réactions d’intolérance en cas de consommation d’alcool.

-

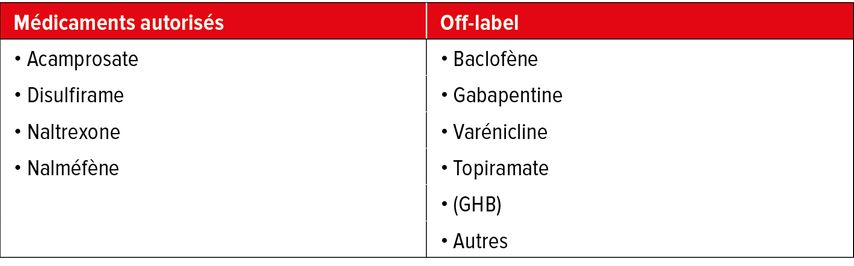

Les médicaments de deuxième intention («off-label use») sont notamment le baclofène, la gabapentine, le topiramate et la varénicline.

-

Des approches de recherche expérimentales récentes, mais aussi cliniques, visent surtout les hallucinogènes ayant un effet psychotrope puissant comme le LSD.

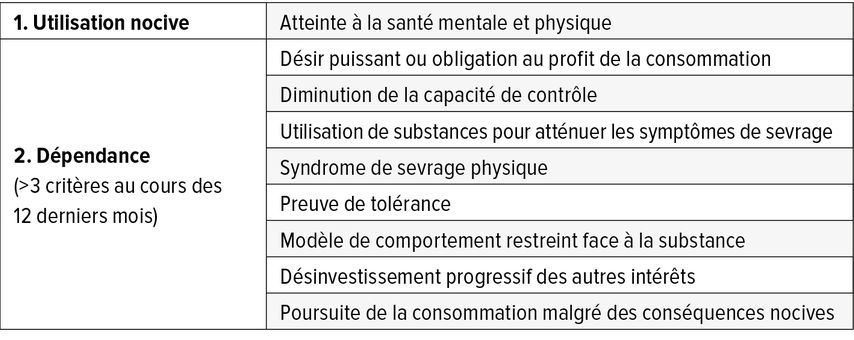

Les troubles liés à l’utilisation d’alcool sont fréquents. Environ 3% de la population adulte est dépendante à l’alcool. À cela s’ajoute un groupe important de personnes ayant une utilisation nocive (abus) de l’alcool ou une consommation excessive d’alcool, potentiellement préjudiciable à la santé et à risque. Les critères diagnostiques de la dépendance à l’alcool selon la CIM-10 sont présentés dans le tableau 1.

La recherche neurobiologique sur les troubles liés à l’utilisation d’alcool a fait de nets progrès ces dernières années. Les structures cérébrales pertinentes pour la dépendance ont pu être identifiées de manière assez précise. Selon Baler et Volkov (2006), il s’agit notamment des structures suivantes:

-

le système de récompense (notamment le noyau accumbens et le pallidum ventral),

-

le système de mémoire et d’apprentissage (amygdale, hippocampe),

-

le système de motivation (cortex orbitofrontal),

-

le système de contrôle cognitif (cortex préfrontal).

Le système dopaminergique mésolimbique a été identifié comme étant la voie finale pour les «rewarding effects» psychotropes des drogues telles que l’alcool. L’alcool influence indirectement la libération de dopamine dans le noyau accumbens via les interneurones GABAergiques et le système opioïde endogène, mais il a également des effets sur de nombreux autres systèmes de neurotransmetteurs.2 Ses effets biochimiques et les approches pharmacothérapeutiques possibles sont par conséquent complexes. Les effets sédatifs sont par exemple médiés par les récepteurs GABA-A.

Médicaments autorisés

Il existe de nombreuses études sur la pharmacothérapie de la dépendance à l’alcool.2,6–32 Hormis le disulfirame11–13, qui n’est plus commercialisé en Allemagne (mais par exemple en Autriche et en Suisse) et qui entraîne des réactions d’intolérance ayant un effet antabuse via le blocage de l’aldéhyde déshydrogénase, seuls les antagonistes des opiacés naltrexone2,6 et nalméfène17–21 ainsi que l’acamprosate2,15, qui agit probablement via les récepteurs glutamatergiques, sont autorisés pour la prophylaxie pharmacologique des rechutes en cas de dépendance à l’alcool. D’autres substances sont également autorisées dans certains pays, telles que le GHB ou le baclofène (en France) (Tab. 2).

Bien que plusieurs méta-analyses ainsi que la directive S3 allemande actuelle (voir le site internet de l’AWMF) montrent que les preuves sont suffisamment solides, en particulier pour l’acamprosate et la naltrexone,6 ces médicaments sont peu utilisés. L’efficacité de ces substances, exprimée par l’intensité des effets, correspond tout à fait à celle des antidépresseurs dans les maladies affectives.15 Selon des résultats récents, l’abstinence avant le début du traitement n’est pas indispensable.40

La naltrexone (50mg/j par voie orale) bloque les effets «de récompense» de l’alcool et entraîne surtout une réduction de la consommation d’alcool ou un taux de rechute plus faible. Les effets secondaires sont principalement des nausées, de la fatigue, des troubles gastro-intestinaux. La naltrexone est contre-indiquée en cas de dépendance aux opiacés.

Le mécanisme d’action de l’acamprosate est moins clair, il n’a aucun effet psychotrope. Tout comme la naltrexone, il n’existe aucune interaction pharmacologique avec l’alcool. Il est probable que le désir de consommer de l’alcool soit réduit. Une injection de naltrexone à libération prolongée existe aux États-Unis, mais elle n’est pas disponible ici.

De nombreuses méta-analyses ont montré un taux d’abstinence supérieur sous acamprosate. En raison de la mauvaise biodisponibilité, il faut prendre 3x 2 comprimés de 333mg si le poids corporel est supérieur à 60kg et 2x 2 comprimés si le poids corporel est inférieur à 60kg. L’effet secondaire le plus fréquent est une diarrhée légère.

Un autre antagoniste des opiacés, le nalméfène, chimiquement proche de la naltrexone, est autorisé depuis quelques années. Il a été étudié dans le cadre d’une approche «as needed» ciblée sur la réduction de la consommation d’alcool (prise avant des situations à risque avec une forte probabilité de consommation).17–21 Le profil d’effets secondaires correspond à celui de la naltrexone.

Alternatives

Les alternatives possibles aux médicaments autorisés sont la gabapentine, le topiramate, le baclofène, la varénicline et autres. L’antiépileptique gabapentine16,26,27 est cliniquement autorisé pour le traitement de la névralgie (post-zostérienne) ainsi que du syndrome des jambes sans repos et n’est pratiquement pas métabolisé au niveau hépatique. Certaines données indiquent une efficacité chez les personnes dépendantes à l’alcool. L’American Psychiatric Association recommande la gabapentine et le topiramate pour le traitement des personnes dépendantes à l’alcool chez qui les médicaments autorisés, tels que l’acamprosate et la naltrexone, ne sont pas efficaces ou ne sont pas tolérés. Kranzler et al.26 ont présenté une méta-analyse portant sur sept études thérapeutiques et ont constaté un effet modéré sur le nombre de jours de forte consommation d’alcool («heavy drinking days»), mais pas sur les taux d’abstinence.

Le topiramate est un antiépileptique GABAergique qui régule l’activité des récepteurs AMPA et kaïnate glutamatergiques, et bloque les canaux calciques voltage-dépendants. Les effets secondaires typiques sont la fatigue, les paresthésies et un appétit diminué. Jusqu’à présent, les effets cliniques ne sont que peu convaincants.28,29 Le topiramate est tout au plus discutable en tant que médicament de deuxième intention.

La varénicline est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine alpha-4-bêta-2 et est autorisée pour le sevrage tabagique. Il existe un certain nombre d’études sur l’efficacité de la varénicline à des doses allant jusqu’à 2mg/j chez les personnes dépendantes à l’alcool.30–32 Une méta-analyse32 a montré qu’un traitement par la varénicline réduisait le désir puissant de consommer, mais pas la consommation d’alcool. Les effets secondaires sont par exemple des nausées, une constipation, des crises épileptiques et des rêves anormaux.

La directive S3 actuelle «Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen» (Dépistage, diagnostic et traitement des troubles liés à l’utilisation d’alcool; registre AWMF n° 076/0016) considère que l’acamprosate et la naltrexone ont tous deux une bonne preuve d’efficacité (niveau de preuve 1a) avec un grade de recommandation B («devrait» être utilisé) pour leur utilisation clinique. Pour le disulfirame, un niveau de preuve 1b est donné avec un grade de recommandation 0 («peut» être donné); il en va de même pour le nalméfène.

Les études pharmacogénétiques sur le rôle de certaines variantes du métabolisme génétiquement déterminées dans l’efficacité de certaines substances sont intéressantes, mais non cliniquement pertinentes jusqu’à présent.33–35

Perspectives

Des approches expérimentales récentes concernent la kétamine36,37, un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA glutamatergiques. La kétamine est de plus en plus utilisée, par exemple en cas de dépression, mais semble également réduire les effets de potentialisation de l’alcool. L’utilisation d’hallucinogènes, comme le LSD, est encore plus prometteuse. Un certain nombre d’études cliniques sont déjà en cours dans ce domaine, par exemple en Suisse. Ces approches thérapeutiques ne sont toutefois guère en rapport avec les hypothèses neurochimiques formulées ci-dessus (système dopaminergique mésolimbique) et ne sont certainement pas sans risque.

Dans un premier temps, il devrait être décisif d’utiliser davantage les médicaments établis.38,39 Plusieurs recherches se penchent sur ce sujet, qui réserve des surprises.

Littérature:

1Soyka M et al. (Hrsg.): Suchtmedizin. München: Elsevier; 2019 2 Kranzler HR et al.: Diagnosis and pharmacotherapy of alcohol use disorder. A review. JAMA 2018; 320: 815-26 3 World Health Organization (WHO): Global Status Report on Alohol and Health 2018. Geneva: WHO 2018 4 Kendler KS et al.: Alcohol use disorder and mortality across the lifespan: a longitudinal cohort and co-relative analysis. Am J Psychiatry 2017; 73: 575-81 5 Rehm J et al.: Burden of disease associated with alcohol use disorders in the United States. Alcohol Clin Exp Res 2014; 38: 1068-77 6 AWMF: Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen. AWMF-Register 076-001 (2021) 7 Goh ET et al.: Review article: pharmacotherapy for alcohol dependence - the why, the what and the wherefore. Aliment Pharmacol 2017; 45: 865-82 8 Donoghue K et al.: The efficacy of acamprosate and naltrexone in the treatment of alcohol dependence, Europe versus the rest of the world: a meta-analysis. Addiction 2015; 110: 920-30 9 Maisel NC et al.: Meta-analysis of naltrexone and acamprosate for treating alcohol use disorders: when are these medications most helpful? Addiction 2013; 108: 275-93 10 Palpacuer C et al.: Pharmacologically controlled drinking in the treatment of alcohol dependence or alcohol use disorders: a systematic review with direct and network meta-analyses on nalmefene, naltrexone, acamprosate, baclofen and topiramate. Addiction 2018; 113: 220-37 11 Rösner S et al.: Aktuelle Befunde und Wirkmechanismen. Suchtmed 2014; 16: 47-52 12 Mutschler J et al.: Current findings and mechanisms of action of disulfiram in the treatment of alcohol dependence. Pharmacopsychiatry 2016; 49: 137-41 13 Fuller RK et al.: Disulfiram treatment of alcoholism: A Veterans Administration cooperative study. JAMA 1986; 1149-455 14 Jonas DE et al.: Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2014; 311: 1889-900 15 Rosner S et al.: Acamprosate for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev 2010; (9): CD004332 16 Anton RF et al.: Efficacy of gabapentin for the treatment of alcohol use disorder in patients with alcohol withdrawal symptoms: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2020; 180: 728-36 17 Gual A et al.: A randomized, double-blind, placebo-controlled, efficacy study of nalmefene, as-needed use, in patients with alcohol dependence. Eur Neuropsychopharmacol 2013; 23: 1432-42 18 Mann K et al.: Extending the treatment options in alcohol dependence: a randomized controlled study of as-needed nalmefene. Biol Psychiatry 2013; 73: 706-13 19 Van den Brink W et al.: Long-term efficacy, tolerability and safety of nalmefene as-needed in patients with alcohol dependence: a 1-year, randomized controlled study. J Psychopharmacol 2014; 28: 733-44 20 Van den Brink W et al.: Efficacy of as-needed nalmefene in alcohol-dependent patients with at least a high drinking risk level: results from a subgroup analysis of two randomized controlled 6-month studies. Alcohol Alcohol 2013; 48: 570-8 21 Palpacuer C et al.: Risks and benefits of nalmefene in the treatment of adult alcohol dependence: a systematic literature review and meta-analysis of published and unpublished double-blind randomized controlled trials. Plos Med 2015; 12: e1001924 22 Addolorato G et al.: Baclofen efficacy in reducing alcohol craving and intake: a preliminary double-blind study randomized controlled study. Alcohol Alcohol 2002; 37: 123-135 23 Garbutt JC et al.: Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized, double-blind-controlled trial. Alcohol Clin exp res 2010; 34: 1849-57 24 Minozzi S et al.: Baclofen for alcohol use disorder. Cochrane Database Syst Rev 2018; 11: CD012557 25 Rose AK et al.: Baclofen: Its effectiveness in reducing harmful drinking, craving, and negative mood. A meta-analysis. Addiction 2018; 113: 1396-406 26 Kranzler HR et al.: A meta-analysis of the efficacy of gabapentin for treating alcohol use disorder. Addiction 2019; 114: 1547-55 27 Ahmed et al.: Effectiveness of gabapentin in reducing cravings and withdrawal in alcohol use disorder: a meta-analytic review. Prim Care Companion CNS Disord 2019; 21:: 19r02465 28 Johnson BA et al.: Oral topiramate for treatment of alcohol dependence: a randomized controlled trial. Lancet 2003; 361: 1677-85 29 Blodgett JC et al.: A meta-analysis of topiramate’s effects for individuals with alcohol use disorders. Clin Exp Res 2014; 38: 1481-8 30 Litten RZ et al.: A double-blind, placebo-controlled trial assessing the efficacy of varenicline tartrate for alcohol dependence. J Addict Med 7: 277-86 31 De Bejczy A et al.: Varenicline for treatment of alcohol dependence: a randomized, placebo-controlled trial. Alcohol Clin Exp Res 2015; 39: 2189-99 32 Gandhi KD et al.: The impact of varenicline on alcohol consumption in subjects with alcohol use disorders: systematic review and meta-analyses. J Clin Psychiatry 2020; 81: 19r12924 33 Hartwell EE et al.: Pharmacogenetics of alcohol use disorder treatments: an update. Expert Opin Drug Metab Toxicaol 2019; 15: 553-64 34 Biernacka JM et al.: Genetic contributions to alcohol use disorder treatment outcomes: a genom-wide pharmacogenomics study. Neuropsychopharmacology 021; 46: 2132-9 35 Ho M-F et al.: Genetic variants associated with acamprosate treatment response in alcohol use disorder patients: A multiple omics study. Br J Pharmacol 2022; 179: 3330-45 36 Das RK et al.: Ketamine can reduce harmful drinking by pharmacologically rewriting drinking memories. Nature Communications 2019; 10: 5187 37 Worell SD et al.: Therapeutic potential of ketamine for alcohol use disorder. Neurosci Biobehav Rev 2021; 126: 573-89 38 Soyka M et al.: Pharmakotherapie der Alkoholentwöhnung: Update und neue Entwicklungen. Nervenarzt 2021; 92: 57-65 39 Grodin EN et al.: A meta-regression of trial features predicting the effects of alcohol use disorder pharmacotherapies on drinking outcomes in randomized clinical trials: a secondary data analysis. Alcohol Alcohol 2022; 57: 589-94

Das könnte Sie auch interessieren:

Revue de presse: L’importance d’objectifs thérapeutiques centrés sur les patient·es dans la SLA

Dans une revue récente, Chio et al., mettent en lumière la nécessité de repenser les critères d’évaluation dans les essais cliniques portant sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA ...

L’asthme et le rythme circadien

Le rythme circadien ne joue pas seulement un rôle important dans le sommeil, il a également une influence considérable sur les crises d’asthme et la fonction pulmonaire. Le ciblage ...

Les défis du diabète de type 1

Dans le cas du diabète de type 1, surtout s’il ne se déclare qu’à l’âge adulte, la pose du diagnostic peut déjà constituer un défi. Le risque d’hypoglycémie, qu’il faut minimiser, et le ...