Smarter medicine – une contribution à la transition écologique de la médecine

Compte-rendu:

Dre méd. Sabina Ludin

Rédactrice en chef

Lors du congrès de printemps de la SSMIG, des expert·es des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont présenté les projets «Choosing greenly» et «smarter medicine soins intensifs», qui sont menés depuis quelques années aux HUG. Il·elles ont montré comment sensibiliser les gens à une médecine «smarter» et plus efficace, qui profite aux patient·es, au système de santé et au climat. Souvent, la réalisation d’un état des lieux donne déjà l’impulsion nécessaire à la réflexion pour initier un changement des habitudes.

L’expression «grande accélération» décrit la croissance économique et démographique spectaculaire depuis 1950, qui a apporté à notre société de nombreuses avancées avec les avantages et le confort bien connus, mais qui a également entraîné une augmentation exponentielle de la consommation de ressources, des émissions de gaz à effet de serre, du plastique, d’autres polluants, et bien d’autres choses encore.1 «Cette grande accélération a conduit la population mondiale à consommer toutes les ressources de notre planète. La conséquence est qu’en moins de 15 ans, de 2009 à 2023, les trois limites planétaires qui avaient déjà été dépassées (sur un total de neuf) sont déjà passées à six, et bientôt à sept, puis à huit», a déclaré le Dr méd. Sylvain De Lucia, médecin chef de clinique du service de médecine interne aux HUG, en introduction de la session «Santé, environnement, climat».

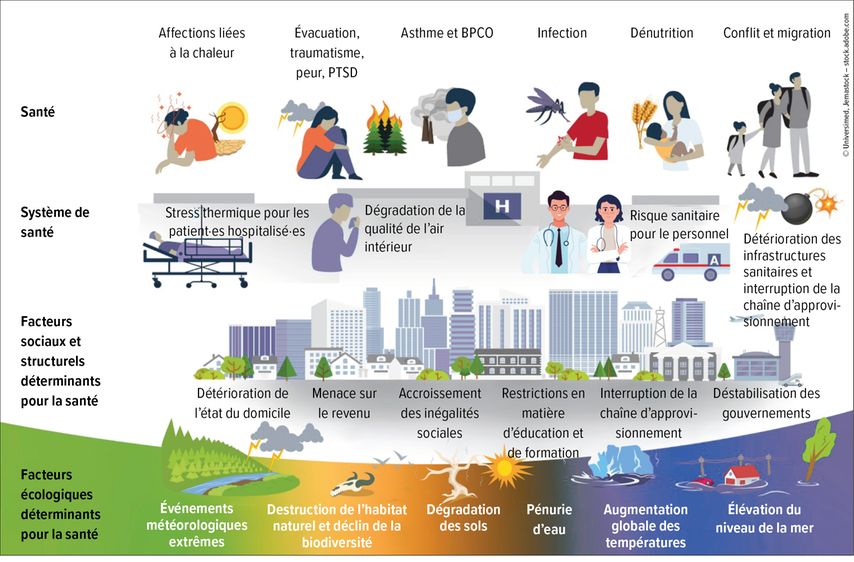

De nombreux changements associés au changement climatique ont un impact important sur la santé, ce qui entraîne également des charges importantes pour le système de santé (Fig.1).2 Parallèlement, le système de santé contribue également aux émissions et à la consommation de ressources. On estime que la contribution de tous les secteurs du système de santé à la production de gaz à effet de serre se situe entre 4 et 10%.3 «Les HUG produisent 100000 tonnes d’équivalent CO2 par an. Cela n’a l’air de rien au premier abord, mais c’est énorme et bien plus que ce que produisent les hôpitaux des pays voisins», explique S. De Lucia. Sous le nom de «Choosing greenly», les HUG ont donc initié un grand projet de transition écologique dans les soins aux patient·es. Il est porté par la Fondation privée des HUG et vise à sensibiliser les plus de 9000 membres du personnel médical et soignant de l’institution à la transition écologique ainsi qu’à tester différentes mesures dans des services pilotes. S. De Lucia est responsable de la formation dans le cadre de ce projet.

Fig.1: Impacts du changement climatique sur la santé et le système de santé (adaptée selon Howard C et al. 2023)2

Est-il possible de réduire l’empreinte carbone d’un centre de dialyse?

À l’occasion du projet «Choosing greenly», les responsables du centre de dialyse des HUG se sont demandé·es comment il·elles pouvaient contribuer à réduire la production de CO2. «La dialyse est un traitement salvateur par excellence, mais est extrêmement énergivore», a déclaré le PrDr méd. Patrick Saudan, chef du centre de dialyse des HUG. Parallèlement, le changement climatique a un impact direct sur la maladie rénale chronique. Ainsi, le nombre de cas d’insuffisance rénale aiguë augmente pendant les périodes de canicule, mais les maladies rénales causées par des parasites sont également en hausse en raison du changement climatique. Cela aura pour conséquence que davantage de personnes auront besoin d’une dialyse.

En Suisse, la grande majorité (87%) des patient·es sous dialyse subissent une hémodialyse (HD) ou une hémofiltration dans un hôpital ou un centre de santé et 13% une dialyse péritonéale (DP) à domicile. L’HD à domicile est encore très peu répandue en Suisse (<1%).

«Le problème, c’est qu’un centre de dialyse consomme beaucoup d’eau et d’électricité, et produit beaucoup de déchets. La production, la maintenance et l’élimination des dispositifs de dialyse sont également très complexes», explique P. Saudan. Il existe des différences entre les diverses méthodes de dialyse: chaque séance réalisée au centre de dialyse nécessite 120 à 500l d’eau ainsi que 6,2kWh d’électricité, et produit 2,5kg de déchets. À cela s’ajoutent les émissions générées par le transport du personnel et des patient·es. La DP ne nécessite que 3 à 15l d’eau et très peu d’électricité, mais elle produit jusqu’à 1,7kg de déchets chaque jour. On estime les besoins en eau pour l’HD à domicile entre 20 et 25l par séance (5x/semaine), les besoins en énergie sont environ deux fois moins importants et la quantité de déchets à peu près égale ou supérieure à celle dans un centre de dialyse.4 «Cette situation ne date évidemment pas d’hier et des initiatives ont donc déjà été prises par les sociétés savantes dans plusieurs pays. La société italienne de néphrologie a établi la règle des 4 R, qui me plaît beaucoup: Reuse, Repair, Reduce, Recycle»,5 a expliqué P. Saudan.

Dans le cadre du programme «Choosing greenly», le centre de dialyse des HUG a commencé par réaliser un état des lieux. Il s’est avéré que les médicaments utilisés représentaient la plus grande part de l’empreinte carbone (48,9%), suivis par les consommables (17,8%), le transport des patient·es et du personnel (14,1%) ainsi que l’électricité (7,6%). Sur les 14m3 d’eau consommés par jour, 50% partent à l’égout. Des systèmes d’osmose inverse modernes permettraient de récupérer cette eau. «En ce qui concerne les déchets, nous avons remarqué que nous devions éliminer 180 bidons en plastique par semaine, dans lesquels l’acide utilisé pour la fabrication du dialysat nous était livré par camion depuis l’Allemagne. La solution à ce problème a été simple: un grand réservoir d’acide a été stocké sur place dans le centre de dialyse», a rapporté le néphrologue.

Autres mesures déjà mises en œuvre ou prévues:

-

Nomination d’un·e «champion·ne» parmi le personnel soignant du centre de dialyse. Cette personne doit promouvoir toutes les actions qui ont un impact positif sur l’environnement et convaincre les autres membres de l’équipe de mettre en œuvre ces mesures.

-

Utilisation d’une dialyse de précision. Cela signifie que la dialyse est uniquement initiée lorsque les patient·es sont symptomatiques. En outre, on démarre par une dialyse incrémentale, c’est-à-dire avec seulement une ou deux séances par semaine dans un premier temps.

-

Développement de la dialyse à domicile, aussi bien la DP que l’HD

-

Réduction des déchets

-

Promotion de l’utilisation accrue des transports publics par le personnel et les patient·es

«Concernant ce dernier point, je dois vous avouer que ce fut malheureusement un échec total. Nous avons proposé à l’ensemble des patient·es de se faire accompagner gratuitement par des étudiant·es en médecine pour se rendre et pour rentrer de la séance de dialyse en transports publics, et pourtant personne n’a voulu renoncer à l’utilisation de sa propre voiture. En ce qui concerne le personnel, l’échec s’explique par le fait que la plupart des membres de notre personnel soignant viennent de France et qu’il n’existe pas suffisamment de liaisons avantageuses en transports publics pour eux», a expliqué P. Saudan.

En revanche, des succès ont été enregistrés en ce qui concerne la dialyse incrémentale. Depuis son introduction en 2013, elle a permis de réduire la consommation d’eau de 24000l/patient·e/an et la quantité de déchets de 120kg/patient·e/an.6

P. Saudan a conclu en disant qu’il ne pouvait pas répondre à la question mentionnée au début de l’article, à savoir s’il était possible de réduire l’empreinte carbone d’un centre de dialyse ou si cela était peu réaliste. «Je ne sais pas si cela est possible, mais je pense que nous n’avons pas le choix que d’essayer», a-t-il déclaré.

«Smarter medicine» en service des soins intensifs

Par la suite, Hélène Riggi, infirmière responsable d’équipe de soins, et le Dr méd. Filippo Boroli, médecin adjoint au service des soins intensifs des HUG, ont indiqué que le développement durable était également un thème important dans leur service. «Le message le plus important que nous voulons faire passer est qu’il est possible de pratiquer la médecine avec bon sens à tous les niveaux – c’est bien de cela qu’il s’agit – même dans un service des soins intensifs avec les patient·es les plus gravement atteint·es», a souligné F. Boroli. Chacun·e doit y participer, c’est un véritable travail interprofessionnel entre le personnel médical, soignant et administratif.

La mission que s’est fixée l’équipe du service des soins intensifs des HUG est de réduire l’empreinte carbone en garantissant des soins efficaces tout en maintenant la qualité. «C’est exactement ce que nous devrions faire de toute façon. Ce n’est pas le réchauffement climatique qui devrait nous inciter à faire notre travail correctement. Une médecine efficace, c’est-à-dire sans examens ni traitements inappropriés, est automatiquement respectueuse de l’environnement en réduisant le gaspillage», a souligné F. Boroli. En médecine, beaucoup de choses sont faites «par automatisme» (tradition), parce qu’on a toujours fait comme ça. C’est là qu’il faut intervenir.

À cet effet, H. Riggi a présenté deux exemples tirés de la pratique quotidienne d’un service des soins intensifs. «En 2018, nous avons relevé le nombre de gazométries artérielles (GA) que nous avons effectuées chez nos patient·es et nous sommes arrivé·es au chiffre étonnamment élevé d’environ 7 GA par patient·e et par jour. On utilisait à ce moment-là un algorithme qui favorisait les GA fréquentes», explique H. Riggi. Une enquête a ensuite été menée auprès du personnel médical et soignant, qui a montré que les deux raisons de loin les plus fréquentes pour une GA étaient l’habitude (tradition) et le désir de sécurité. Dans le cadre du projet «smarter medicine soins intensifs», une aide décisionnelle a alors été développée sur la base des trois questions suivantes: «Pourquoi?» «Comment?» et «Quoi?». «Pourquoi réaliser une GA? Y a-t-il un événement clinique ou un protocole systématique qui l’exige? Quelle est la meilleure façon de procéder, existe-t-il une alternative adéquate à la GA? Que faire?» a expliqué H. Riggi. Pour soutenir le changement des habitudes, une personne a été désignée pour être à la disposition du personnel pour des entretiens individuels au chevet des patient·es, afin de discuter ensemble de ces trois questions. Grâce à ces mesures, le nombre de GA a pu être réduit à 4 par patient·e et par jour actuellement.

Un autre point abordé dans le cadre du projet était celui des prélèvements sanguins. L’objectif était de réaliser uniquement des examens supplémentaires pour répondre à une interrogation clinique précise et de renoncer, par exemple, aux examens systématiques le matin avant la visite. On espérait ainsi pouvoir réduire les anémies iatrogènes et les transfusions qu’elles nécessitent, éviter les informations non pertinentes, économiser du temps et de l’argent, et réduire la consommation de plastique. Après un état des lieux, un outil d’aide à la décision et des entretiens individuels ont également été mis en place à cet égard. Il a aussi été décidé de passer à des tubes de prélèvement de plus faible volume (tubes pédiatriques) et d’utiliser des systèmes de prélèvement clos pour les cathéters artériels afin d’éviter les pertes dues aux lavages. «Grâce à ces mesures, nous avons pu réduire très rapidement le volume des prélèvements sanguins par patient·e et par jour de 55 à 20–25ml. Cela nous permet d’économiser également une grande quantité de tubes et de plastique, et de gagner environ 500 heures par trimestre, que le personnel soignant peut désormais consacrer à d’autres mesures de prise en charge et de soins ainsi que pour l’accompagnement des patient·es», a expliqué H. Riggi. Les tubes pédiatriques sont aujourd’hui utilisés dans l’ensemble des HUG.

F. Boroli a ajouté qu’il existait également un potentiel d’économies concernant les transfusions sanguines si on passait d’une gestion libérale à une gestion plutôt restrictive des transfusions, dans laquelle les patient·es stables sans hémorragie et avec une valeur d’hémoglobine >80g/l ne recevraient pas de transfusion. Il a calculé qu’une telle approche permettrait d’économiser 900 poches de concentré érythrocytaire par an. Une poche équivaut à 6,5kg d’équivalent CO2, les HUG pourraient donc économiser 6 tonnes de CO2 par an si tout le monde se conformait à une gestion plus restrictive.

«Nous en faisons donc moins, non pas pour en faire moins, mais pour en faire mieux. La clé est la recherche de l’efficacité. La ‹smarter medicine› est l’application pratique d’une médecine appropriée au bon moment pour le·a bon·ne patient·e», a résumé F. Boroli.

Source:

Congrès de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), du 29 au 31 mai 2024, à Bâle

Littérature:

1 Steffen W et al.: Anthropocene Rev 2015; 2: 81-98 2 Howard C et al.: Lancet Planet Health 2023; 7: e251-64 3 Barraclough KA, Agar JWM: Nat Rev Nephrol 2020; 16: 257-68 4 Phua E, Shen Y: Curr Opin Nephrol Hypertens 2024; 33: 97-101 5 Piccoli GB et al.; On the Behalf of Conservative treatment, Physical activity and Peritoneal dialysis project groups of the Italian Society of Nephrology: J Nephrol 2020; 33: 681-98 6 Jaques DA et al.: Nephrol Dial Transplant 2022; 37: 2514-21

Das könnte Sie auch interessieren:

La réadaptation oncologique ambulatoire en Suisse: où en est-on et quels sont les enjeux futurs?

La réadaptation oncologique ambulatoire représente une étape essentielle dans le parcours de soin. Outre redonner un élan aux personnes touchées par la maladie, elle apporte des ...

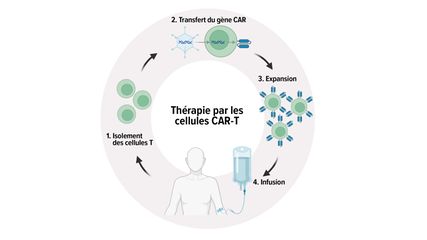

CAR, TRUCK et la nouvelle génération de thérapies par lymphocytes T

Les lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR, chimeric antigen receptor) sont des cellules immunitaires reprogrammées de manière synthétique («living drugs») avec des ...

Maladies respiratoires chroniqueset changement climatique

La hausse globale des températures et l’augmentation des vagues de chaleur ont un impact négatif sur la qualité de l’air, en particulier dans les villes. Véritables portes d’entrée, les ...