Wenn der untere Harntrakt Beschwerden bereitet

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Für die Behandlung der benignen Prostatahyperplasie (BPH) stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Basis für die Therapie ist eine korrekte Abklärung. Anlässlich des Symposiums Männerheilkunde in Pfäffikon präsentierte Prof. Dr. med. Hansjörg Danuser, Chefarzt an der Klinik für Urologie am Luzerner Kantonsspital, aktuelle Erkenntnisse zu Diagnose und Behandlung.

Keypoints

-

α-Blocker wirken kurzfristig besser als 5-α-Reduktasehemmer, langfristig ist es umgekehrt.

-

Die Kombinationstherapie (α-Blocker + 5-α-Reduktasehemmer) ist den Monotherapien überlegen.

-

Bei kleiner und mässig vergrösserter Prostata genügt meist ein α-Blocker, bei grosser Prostata empfiehlt sich eher ein 5-α-Reduktasehemmer oder eine Kombinationstherapie.

-

Bei persistierenden Reizblasenproblemen trotz einer adäquaten BPH-Therapie kann zusätzlich ein Anticholinergikum oder Mirabegron helfen.

Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr beginnt das Volumen der Prostata physiologischerweise zu wachsen, und dies unabhängig von der Ethnie. «Bis die Vorsteherdrüse dann so gross ist, dass sie Beschwerden verursacht, vergehen Jahre und Jahrzehnte», erklärte Danuser. Im Alter von 80 Jahren haben etwa 80% der Männer eine benigne Prostatahyperplasie. «Glücklicherweise treten aber nur bei jedem Zweiten auch Symptome auf.»

Die Beschwerden sind vielfältig. Sie umfassen zum einen obstruktive Symptome, wie schwacher Harnstrahl, initiales Warten, mehrzeitige Miktion, Restharngefühl, und zum anderen irritative Beschwerden, wie z.B. Dysurie, Pollakisurie, Nykturie, imperativer Harndrang und Dranginkontinenz. Einen grossen Leidensdruck verursachen vor allem die Reizsymptome, insbesondere auch die Nykturie.

Tools, DRU, Urinstatus, PSA und Sonografie

Mit dem IPSS («International Prostate Symptom Score») lassen sich die Symptome in der Praxis rasch in leicht, mittelgradig und schwer einteilen. Das Tool beinhaltet sieben Fragen, die die Patienten bereits im Wartezimmer beantworten können. «Der Schweregrad der Beschwerden sagt allerdings nicht zwingend auch etwas über den Leidensdruck aus», betonte der Urologe. So gibt es Männer, die einen sehr hohen IPSS, aber kaum Beschwerden haben, sowie umgekehrt Patienten, die einen niedrigen IPSS haben und stark leiden. «Es ist deshalb wichtig, auch den Leidensdruck zu quantifizieren, z.B. mit Frage 8 des IPSS, die den Lebensqualitätsindex erhebt», so der Referent.

Für die Abklärung von Patienten mit Symptomen im unteren Harntrakt (LUTS, «lower urinary tract symptoms») stehen neben Anamnese und IPSS noch weitere Untersuchungen zur Verfügung. «Mithilfe der digital-rektalen Untersuchung (DRU) werden Grösse, Konsistenz und Dolenz der Prostata beurteilt», erläuterte Danuser. Die Konsistenz kann einen Hinweis auf einen tumorverdächtigen Knoten geben, während Schmerz an eine Prostatitis denken lassen sollte. Zur Diagnostik gehört auch ein Urinstatus, bei Verdacht auf einen akuten Infekt zusätzlich eine Urinkultur. Beim Vorliegen einer signifikanten Mikrohämaturie muss zudem eine Hämaturieabklärung eingeleitet werden. «Besteht ein Verdacht auf eine chronische Prostatitis, muss dieser mit einer 2-Gläser-Urinprobe erhärtet werden», so der Urologe. Dafür wird im Rahmen einer DRU zunächst eine Mittelstrahlurinprobe und nach Massage der Prostata von peripher nach zentral eine Probe Initialurin («Massageurin») genommen. «Ein Leukozytenanstieg im Massageurin ist ein starker Hinweis auf eine chronische Prostatitis. Ist der Wert im Normbereich, ist eine solche allerdings nicht ausgeschlossen», betonte Danuser. Zur LUTS-Abklärung gehören schliesslich noch die Bestimmung von PSA und Kreatinin sowie eine Sonografie. Mit dem Ultraschall wird der obere Harntrakt beurteilt und es werden Restharnvolumen und Prostatagrösse gemessen.

Bevor die Diagnose einer benignen Prostatahyperplasie gestellt werden kann, müssen auch immer einige Differenzialdiagnosen ausgeschlossen werden. Dazu gehören andere Ursachen für eine infravesikale Obstruktion (z.B. lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom, Prostatitis, Blasenhalsverengung, Blasenhalssklerose, Urethrastriktur, neurogene Ursachen) sowie Ursachen für eine nicht infravesikale Obstruktion (z.B. Zystitis, Tumoren, Blasensteine, Fremdkörper, Blasen-Darm-Fistel, Tuberkulose).

Pharmakotherapie ist Basisbehandlung

Ob eine BPH behandelt wird, hängt von der Symptomatik, dem Leidensdruck und/oder dem Restharnvolumen ab. In der Praxis stellt sich oft die Frage, wann ein Patient nach einer Basisabklärung direkt behandelt werden kann und wann er an den Urologen überwiesen werden soll. Gemäss Danuser kann der Hausarzt direkt eine Behandlung einleiten, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

-

Symptome mit Leidensdruck,

-

vergrösserte und adenomkonsistente Prostata in der DRU,

-

PSA im Normbereich,

-

unauffälliges Urinsediment,

keinen oder nur wenig Restharn (<100ml).

Dahingegen sollte ein Urologe konsultiert werden bei Patienten

-

mit fortbestehenden Symptomen und persistierendem grossem Leidensdruck trotz einer BPH-Therapie,

-

mit signifikantem Restharnvolumen (≥100ml) bei ausgereizter medikamentöser Therapie,

-

mit erhöhtem PSA und Karzinomverdacht (insbesondere Männer <75 Jahoren, da diese noch einer kurativen Therapie zugeführt werden können),

-

mit ungenügender Regredienz des PSA nach einer Prostatitisbehandlung,

-

mit ungeklärter Makrohämaturie oder signifikanter Mikrohämaturie,

mit ungeklärter Leukozyturie.

Für die Grundbehandlung stehen heute im Wesentlichen die im Folgenden beschriebenen Medikamente zur Verfügung.

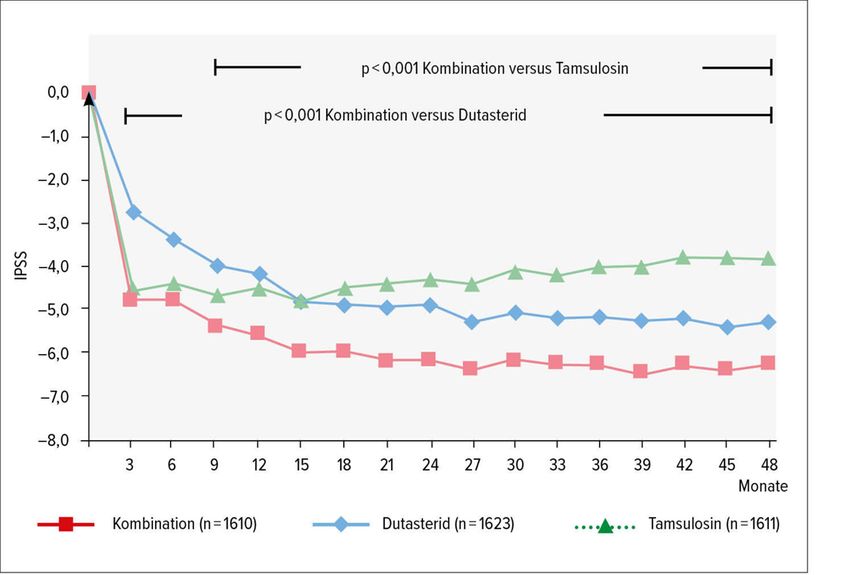

Abb. 1: Abnahme der Symptomatik unter Tamsulosin, Dutasterid und der Kombination der beiden Substanzen (adaptiert nach Roehrborn et al., 2010)1

α-Blocker

Sie hemmen die α-Rezeptoren in der Prostataloge, im Blasenhals und Blasenkörper. Das führt zu einer Relaxierung der glatten Muskulatur und zur Senkung des infravesikalen Widerstandes. Zu den α-Blockern gehören Wirkstoffe wie Tamsulosin, Alfuzosin und neu Silodosin, das gemäss Danuser weniger Hypotonien verursacht als die beiden anderen Substanzen dieser Arzneimittelgruppe.

5-α-Reduktasehemmer

Dutasterid und Finasterid blockieren die Umwandlung von Testosteron zu Dihydrotestosteron, das der Haupttreiber der BPH ist. Unter der Therapie kommt es zu einer Schrumpfung des Prostatavolumens um 15–25%, was manchmal bereits genügt, um die Beschwerden zu verbessern und/oder das Restharnvolumen zu verkleinern. Wichtig zu wissen ist, dass 5-α-Reduktasehemmer den PSA-Wert um 50% senken.

Kombinationstherapien

α-Blocker und 5-α-Reduktasehemmer können auch kombiniert werden, wodurch eine additive Wirkung der beiden Substanzen erreicht wird. Eine gängige Kombination zur Behandlung der BPH ist Dutasterid plus Tamsulosin.

Phytotherapeutika

Bei BPH werden häufig auch pflanzliche Arzneimittel eingesetzt. Die Wirkmechanismen sind nur wenig erforscht. Diskutiert werden entzündungshemmende Faktoren und ein α-Blocker-Effekt. Phytotherapeutika verbessern insbesondere die Reizsymptome der BPH. Zu den Phytotherapeutika zählen Extrakte aus der Sägepalme, von Brennnesseln, Kürbissamen, dem afrikanischen Pflaumenbaum sowie Kombinationen davon.

Andere Medikamente

In speziellen Situationen können noch weitere Wirkstoffe zur Behandlung der BPH zum Einsatz kommen. Anticholinergika und Mirabegron beruhigen die Blase und werden in der Regel in Kombination mit anderen BPH-Präparaten eingesetzt, wenn Symptome einer überaktiven Blase im Vordergrund stehen. Unter der Therapie kann das Restharnvolumen ansteigen. Das Risiko eines Harnverhalts ist mit 1% jedoch sehr gering.

PDE-5-Hemmer kommen zum Zug, wenn neben der BPH auch eine erektile Dysfunktion vorliegt. Für PDE-5-Hemmer, insbesondere für Tadalafil, wurde auch eine Wirkung auf den unteren Harntrakt nachgewiesen.

Kombinationstherapie bringt Langzeitnutzen

In der CombAT-Studie1 wurde bei 4844 BPH-Patienten der Langzeitnutzen des α-Blockers Tamsulosin, des 5-α-Reduktasehemmers Dutasterid und der Kombination der beiden Substanzen über vier Jahre untersucht. Die Auswertung zeigt: Unter der Monotherapie mit dem α-Blocker Tamsulosin setzt die Wirkung sehr rasch ein, stabilisiert sich und kann im weiteren Verlauf unter Umständen etwas abnehmen. Beim 5-α-Reduktasehemmer Dutasterid ist der Wirkungseintritt sehr träge. Die maximale Wirkung wird erst nach ein bis eineinhalb Jahren erreicht. «Ob die Therapie anschlägt, lässt sich bei Dutasterid deshalb erst nach drei bis sechs Monaten effektiv beurteilen», sagte Danuser. Die CombAT-Studie zeigte des Weiteren, dass die Kombinationstherapie mit Tamsulosin plus Dutasterid einen additiven Effekt bringt. Im Langzeitverlauf ist sie der Monotherapie mit dem α-Blocker zudem deutlich überlegen (Abb. 1).

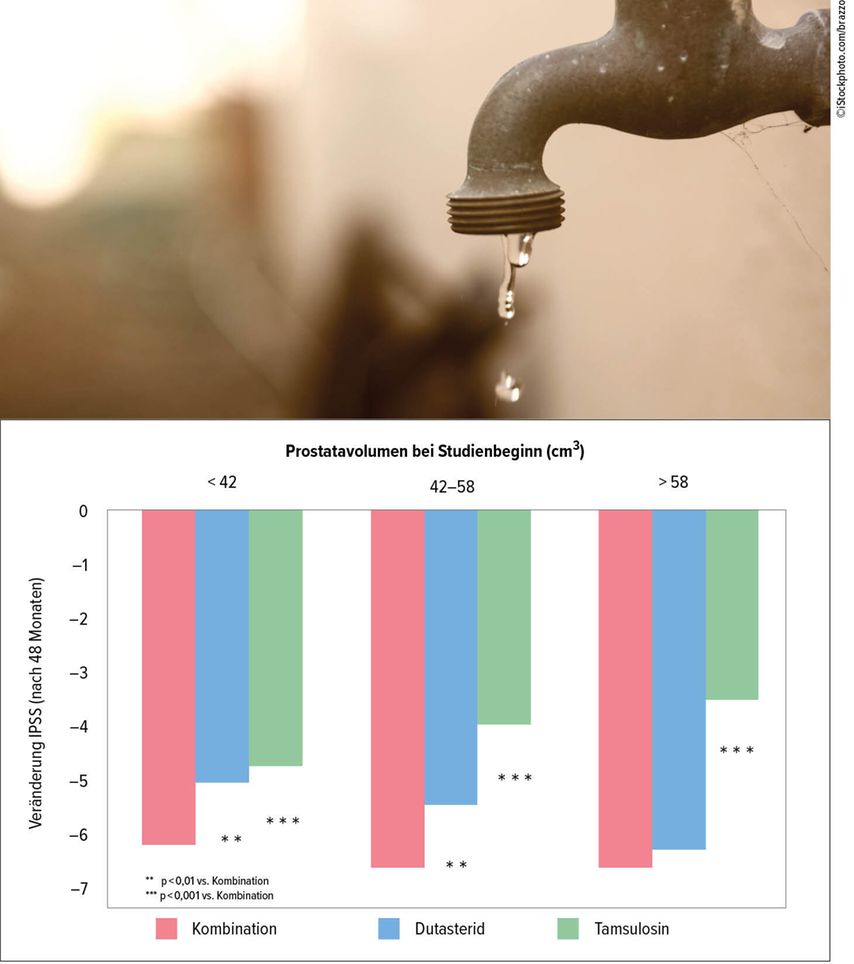

In der Studie wurde auch die Veränderung der Beschwerden in Abhängigkeit von der Prostatagrösse untersucht. Die Auswertung zeigt, dass sich bei einer Prostata von <42g Gewicht nur geringe Unterschiede zwischen den beiden Monotherapien und der Kombinationstherapie zeigen. Je grösser aber die Prostata ist, desto besser wirken der 5-α-Reduktasehemmer und die Kombinationstherapie im Vergleich zur α-Blocker-Monotherapie (Abb. 2).2 «Für die Praxis bedeutet dies: Bei Patienten mit einer Prostata von weniger als 35 bis 40g Gewicht kann eine Monotherapie mit einem α-Blocker genügen, bei grösserer Prostata ist indes eine Behandlung mit einem 5-α-Reduktasehemmer oder eine Kombinationstherapie angezeigt», führte Danuser aus.

Abb. 2: Wirkung von Tamsulosin, Dutasterid und der Kombination der beiden Substanzen abhängig von der Prostatagrösse (adaptiert nach Roehrborn et al., 2009)2

Spezialfall Nykturie

Von allen BPH-Symptomen lässt sich die Nykturie mit den bestehenden Therapien am schlechtesten behandeln. Gegenüber Placebo reduziert die Therapie mit einem α-Blocker die Anzahl der Nykturie-Episoden lediglich von 1,1 auf 0,7. Auch die transurethrale Prostataresektion (TUR-P) bringt nur eine bescheidene Reduktion der nächtlichen Miktionsrate. «Gelegentlich helfen den Patienten jedoch Anticholinergika oder Mirabegron», so der Referent. «Tritt aber nach Therapiebeginn nicht rasch eine wesentliche Verbesserung ein, sollten diese Medikamente wieder abgesetzt werden.»

Die Nykturie ist multifaktoriell bedingt. Neben urologischen Gründen (16%) wird sie unter anderem auch durch eine nächtliche Polyurie (z.B. im Rahmen einer gleichzeitig bestehenden Herzinsuffizienz) oder durch degenerative Veränderungen im Detrusor verursacht. «Weil die Nykturie verschiedene Ursachen haben kann, kommen mitunter unübliche, nicht evidenzbasierte Therapien zum Einsatz. Sie können in Einzelfällen den nächtlichen Harndrang verbessern», so Danuser. Verschrieben werden zum Beispiel NSAR, Schlafmittel (wenn der nächtliche Harndrang im Zusammenhang mit Schlafstörungen steht), Desmopressin (zur Verringerung der Urinmenge in der Nacht) und Schleifendiuretika (spätnachmittags eingenommen führen sie zu einer Pollakisurie am frühen Abend, sodass der Patient «ausgetrocknet» in die Nacht geht).

Indikationen zur Operation

Kontraindiziert ist eine medikamentöse BPH-Therapie bei allen Patienten mit massivem Restharn, mit ausgeprägtem Harnstau in den oberen Harnwegen (BPH-Stadium III) oder auch mit einer akontraktilen/hypokontraktilen Blase. «In diesen Situationen muss operiert werden, da die Wirkung der Medikamente schlichtweg zu schwach ist», so Danuser. Auch eine Verbesserung des Urinflusses lasse sich nur mit einer Operation erreichen. Als mögliche Indikationen für chirurgische Massnahmen nannte er rezidivierende Harnverhalte, zunehmende Beschwerden und/oder Restharn, schlechte Compliance und/oder Medikamentenunverträglichkeit, aber auch Blasensteine, massive Restharnbildung, BPH-Stadium III mit Harnstauungsnieren sowie Niereninsuffizienz.

Bericht:

Claudia Benetti

Medizinjournalistin

Quelle:

5. Symposium für Männerheilkunde, 5. Dezember 2019, Pfäffikon

Literatur:

1 Roehrborn CG et al.: The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010; 57: 123-31 2 Roehrborn CG et al.: The influence of baseline parameters on changes in international prostate symptom score with dutasteride, tamsulosin, and combination therapy among men with symptomatic benign prostatic hyperplasia and an enlarged prostate: 2-year data from the CombAT study. Eur Urol 2009; 55: 461-71

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr als nur eine trockene Angelegenheit: Die Sjögren-Erkrankung im Fokus

Die Sjögren-Erkrankung (SjD) ist eine chronisch-entzündliche, systemische Autoimmunerkrankung mit hoher klinischer Variabilität. Sie gehört zur Familie der Kollagenosen, zu der ...

Tinnitusmanagement 2025

Die Behandlung von Tinnitus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die AWMF-Leitlinien zum Tinnitusmanagement bieten evidenzbasierte Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie ...

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Welche Störungen dem RLS zugrunde liegen, welche Symptome es auslöst und wie Diagnostik ...