Restless Legs in der Praxis

Autor:

Prof. Dr. med. Johannes Mathis

Facharzt FMH für Neurologie

Praxis für Schlafmedizin

Neurozentrum Bern

Schänzlistrasse 45, 3013 Bern

E-Mail: johannes.mathis@hin.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei der Diagnostik und Therapie des Restless-Legs-Syndroms haben sich in den letzten Jahren einige wichtige Änderungen aufgedrängt, die schon vom Hausarzt beachtet werden sollten: Bei der Diagnose wurden das Kriterium der verminderten Lebensqualität und der Ausschluss von ähnlichen Differenzialdiagnosen (RLS Mimics) hinzugefügt. Die Auswahl der Medikamente der ersten Wahl erfolgt neuerdings aufgrund der Komorbiditäten und der potenziellen Nebenwirkungen, wobei L-Dopa und Tramadol nicht mehr eingesetzt werden sollten.

Keypoints

-

Die RLS-Diagnose wird klinisch gestellt, wenn eine Bewegungsunruhe mit oder ohne Sensationen in den Beinen, selten in anderen Körperregionen, hauptsächlich in Ruhe, also im Sitzen und Liegen, gegen Abend oder nachts auftritt und sich bei Aktivität bessert.

-

Periodische Beinbewegungen im Schlaf (PLMS) werden bei RLS-Patienten oft gefunden, ein isolierter Befund von PLMS darf aber nicht mit einem RLS gleichgesetzt werden.

-

Ein Eisenmangel kann RLS-Beschwerden hervorrufen, die Wirkung von Dopaminagonisten vermindern und das Risiko für Augmentation erhöhen, weshalb heute bei RLS-Patienten ein minimaler Ferritinwert von >75–100µg/l gefordert wird.

-

Als Mittel der ersten Wahl sind die Dopaminagonisten Pramipexol, Ropinirol und Rotigotin offiziell zugelassen. Vom früher häufig eingesetzten L-Dopa wird wegen der grossen Gefahr einer Augmentation abgeraten. Oft werden «off-label» auch Pregabalin oder Gabapentin und als dritte Wahl Opiate eingesetzt, weil diese nicht in eine Augmentation führen.

Restless-Legs-Diagnose

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) ist eine häufige neurologische Krankheit, welche bei circa 4% der weiblichen und 2% der männlichen Bevölkerung in westlichen Gesellschaften ein behandlungsbedürftiges Ausmass mit beeinträchtigter Lebensqualität erreicht. Die meisten RLS-Patienten beschreiben sensible Missempfindungen, welche tiefsitzend in den Unter- und/oder Oberschenkeln lokalisiert werden. Andere Lokalisationen, wie das Genitale oder die Arme, sind selten betroffen. Die Begriffe, welche die Patienten benützen, reichen von Kribbeln, Ameisenlaufen, Gramseln, Hitzegefühl, Wärme, Brennen, Spannung, Nervosität, unangenehm bis unbeschreiblich. Vergleiche wie «Mäuse in den Muskeln», «Coca-Cola in den Venen», «Würmer in der Tiefe» sind nicht selten.

Arzt und Patient sollten sich auf den am besten zutreffenden Begriff festlegen. Bei gewissen Patienten fehlen die unangenehmen Sensationen und der Bewegungsdrang präsentiert sich isoliert oder zusammen mit unwillkürlichen Bewegungen.

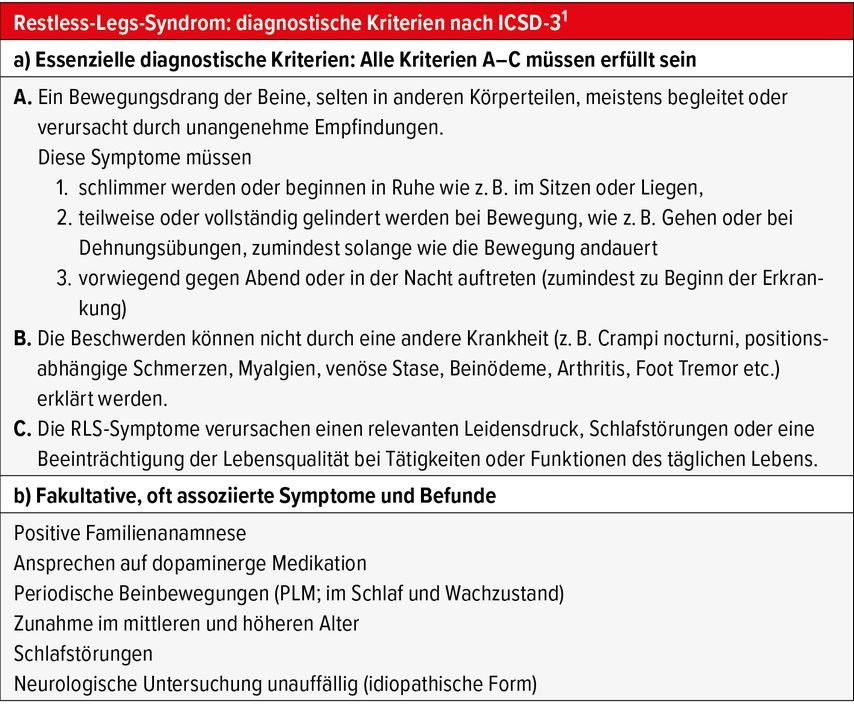

In der neuesten Klassifikation der Schlaf-Wach-Störungen (ICSD-3) werden als zusätzliche diagnostische Kriterien die eingeschränkte Lebensqualität und der Ausschluss von Differenzialdiagnosen inkl. sog. RLS Mimics explizit gefordert, was die Sicherheit der Diagnose verbessern soll (Tab.1a).1,2

Um die Diagnose eines RLS zu stellen, müssen alle Kriterien erfüllt sein oder – da sich bei zunehmender Schwere der Erkrankung die Dauer der Beschwerden auf den ganzen Tag ausbreiten kann – im Krankheitsverlauf einmal erfüllt gewesen sein.

Das Vorhandensein aller essenzieller diagnostischer Kriterien ist nötig für eine RLS-Diagnose, aber trotzdem nicht beweisend.11 Die Sicherheit einer korrekten RLS-Diagnose kann erhöht werden, wenn zusätzlich ein oder mehrere fakultative (assoziierte) diagnostische Kriterien erfüllt sind (Tab.1b). Als wichtigste unterstützende Befunde gelten das Vorhandensein von gehäuften periodischen Beinbewegungen im Schlaf (PLMS) und das gute Ansprechen auf kleine Dosen dopaminhaltiger Substanzen.

Schweregrad

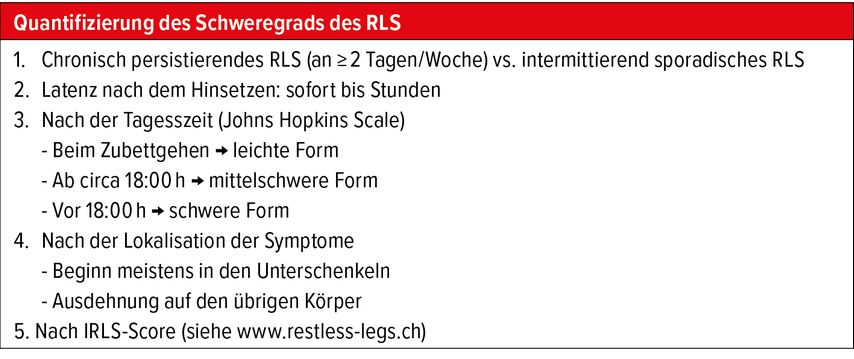

Zur Beurteilung einer Behandlungsnotwendigkeit und des späteren Verlaufs der Beschwerden unter der Behandlung sollten der Schweregrad und die Einschränkung der Lebensqualität so gut wie möglich quantifiziert werden. Eine grobe Einteilung ist durch die Häufigkeit der Beschwerden pro Woche möglich: Bei der chronisch persistierenden Form von RLS treten die Beschwerden mindestens zweimal wöchentlich seit mindestens einem Jahr auf. Beim intermittierenden oder sporadischen RLS traten die Beschwerden innerhalb des letzten Jahres definitionsgemäss höchstens einmal pro Woche auf. Weitere Möglichkeiten, um den Schweregrad zu quantifizieren, sind in Tabelle 2 aufgeführt. Der Zeitpunkt am Tag, ab welchem die Beschwerden auftreten (Johns-Hopkins-Skala), hat sich in der Praxis gut bewährt, die internationale RLS Severity Scale ist aber detaillierter.

Ursachen beim komorbiden RLS

Nach einem neuen Konzept spricht man heute neben dem idiopathischen auch vom komorbiden statt vom sekundären RLS, wenn eine weniger starke oder fehlende genetische Prädisposition in Kombination mit einer oder mehreren zusätzlichen Krankheiten zu einem relevanten RLS führt.4,6,14 Die beteiligten Krankheiten können individuell sehr unterschiedliche pathogenetische Bedeutungen haben. Als Konsequenz aus dieser Betrachtungsweise ergibt sich die Notwendigkeit, möglichst alle Komorbiditäten zu diagnostizieren und optimal zu therapieren.

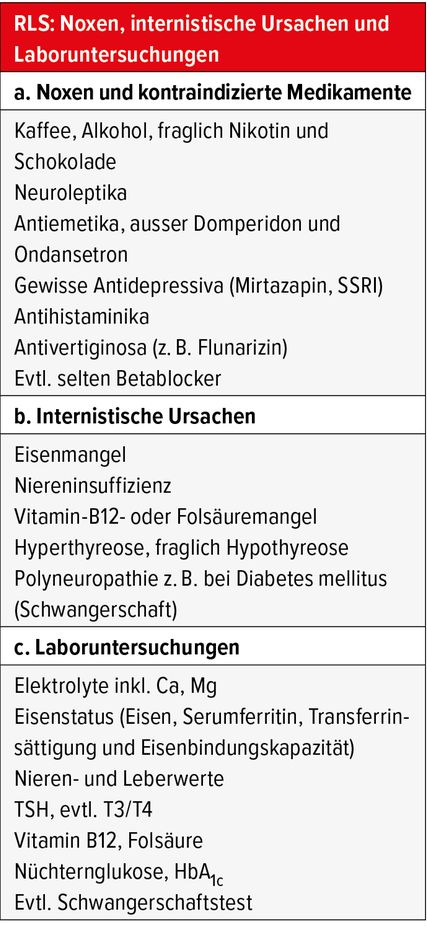

Zuerst müssen Noxen und kontraindizierte Medikamente ausgeschlossen werden (Tab.3a). Meist sind einige Laboruntersuchungen im Hinblick auf das RLS auslösende oder verstärkende internistische Erkrankungen, wie eine Niereninsuffizienz, Eisen- oder Vitaminmangel, sinnvoll (Tab.3b,c). Bei klinischen Hinweisen auf eine Polyneuropathie (PNP) sollten die Laborwerte hinsichtlich der behandelbaren PNP-Ursachen erweitert werden.

Differenzialdiagnose und RLS Mimics

Von RLS Mimics wird gesprochen, wenn alle essenziellen diagnostischen Kriterien (Tab.1a, Punkt A) erfüllt sind, aber trotzdem kein RLS diagnostiziert werden sollte. Muskelkrämpfe werden z.B. von den Betroffenen teilweise mit ähnlichen Begriffen beschrieben wie ein RLS, treten auch hauptsächlich nachts auf und bessern sich ebenfalls beim Gehen. Durch gezieltes Nachfragen gelingt es aber bei vielen Mimics, zusätzliche Charakteristika zu finden, welche nicht zu einem RLS passen, wie z.B. eine eng umschriebene Lokalisation bei den Neuralgien oder eine innere Unruhe, welche den ganzen Körper betrifft, bei der Neuroleptika-induzierten Akathisie.

Die Differenzialdiagnose des RLS ist breit und gewisse Beschwerdebilder sind schwierig abzugrenzen.11 Bei der (Small-Fibre-)Polyneuropathie ist zu bedenken, dass diese das Risiko für RLS erhöht und somit beim gleichen Patienten auch beide Krankheiten vorliegen können.

Folgekrankheiten bei RLS

Der negative Einfluss eines schweren RLS auf die Lebensqualität des Betroffenen und der Angehörigen ist gut belegt. Wenn der schwer gestörte Schlaf zu ausgeprägter Müdigkeit oder seltener zu Schläfrigkeit am Tage führt und gleichzeitig die permanente motorische Unruhe nachts und am Tag im Sitzen oder Liegen jegliche Erholung verhindert, führt dies unweigerlich zu Erschöpfung, sozialer Isolation, depressiver Entwicklung bis hin zu Suizidgedanken.

Das RLS ist mit einer erhöhten Prävalenz von kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert, wobei der Pathomechanismus noch nicht verstanden ist.15 Sowohl die Insomnie wie auch PLMS gehen mit einem erhöhten arteriellen Blutdruck in der Nacht einher, der durch eine Behandlung mit lang wirkenden Dopaminagonisten gesenkt wird.10,16 Der langfristige Effekt der PLMS-Therapie auf den Blutdruck im Wachzustand ist hingegen noch nicht untersucht.

Periodic Leg Movement Disorder (PLMD)

Nicht selten wird bei einer Untersuchung im Schlaflabor als Zufallsbefund ein erhöhter Index an PLMS nachgewiesen und fälschlicherweise die Diagnose eines RLS gestellt. Unter dem umstrittenen Konzept der Periodic Leg Movement Disorder (PLMD) wird bei Patienten ohne RLS ein kausaler Zusammenhang zwischen gehäuften PLMS und einer Insomnie oder einer Tagesmüdigkeit postuliert. Nach eigenen Erfahrungen wird eine Behandlung mit Dopaminagonisten die PLMS-Frequenz zwar reduzieren, die Insomnie bzw. die Tagesmüdigkeit aber nicht lindern, weil diese Symptome meistens nicht durch die PLMS, sondern viel häufiger durch eine komorbide Depression oder Angststörung verursacht werden. Eine zeitlich eng begrenzte probatorische Behandlung mit dopaminhaltigen Medikamenten ist erlaubt, von einer Langzeitbehandlung muss bei fehlendem klinischem Ansprechen wegen der Gefahr der Augmentation abgeraten werden, zumindest solange ein kausaler Zusammenhang zwischen PLMS und arterieller Hypertonie oder anderen kardiovaskulären Folgekrankheiten nicht bewiesen ist.

Behandlung

Zunächst müssen RLS provozierende Genussmittel sowie kontraindizierte Medikamente eruiert und nach Möglichkeit vermieden werden (Tab.3a). Es lohnt sich, während einiger Wochen auf die Genussmittel zu verzichten, um herauszufinden, ob der Verzicht zu einer Besserung der RLS-Beschwerden führt. Antidepressiva können zwar in bis zu 30% (besonders Mirtazapin) ein RLS verstärken, aber circa 70% der Patienten mit einer Komorbidität von RLS und Depression profitieren von einer antidepressiven Therapie. Andere Antidepressiva wie Trazodon oder Bupropion wirken sich nicht nachteilig auf die Symptome eines RLS aus.

Eine kausale Behandlung ist vor allem bei komorbidem RLS infolge von Eisenmangel, Niereninsuffizienz, Vitamin-B12-Mangel oder manchmal bei einer Schilddrüsendysfunktion möglich. Obschon noch nicht abschliessend geklärt ist, welche Patienten mit RLS von einer Eisensubstitution profitieren, wird diese bei einem Ferritin <75–100µg/l oder bei einer Transferrinsättigung <20% empfohlen.3 Wenn orale Präparate zu einem unzureichenden Anstieg des Ferritins führen, schlecht vertragen werden oder ein rascher Anstieg empfohlen wird, stellt die intravenöse Gabe von dreiwertigem Eisen eine Alternative dar.

Abb. 1: Für die Diagnose eines RLS werden neben den typischen Symptomen Bewegungsdrang der Beine und Missempfindungen als zusätzliche diagnostische Kriterien eine eingeschränkte Lebensqualität und der Ausschluss von Differenzialdiagnosen inkl. sog. RLS Mimics gefordert

Seit vielen Jahren werden beim RLS auch nicht medikamentöse Therapieformen gesucht, konnten bisher aber nicht überzeugen. Als möglicherweise oder wahrscheinlich wirksam gelten das Bewegungstraining, die Ganzkörperkryotherapie, die intermittierende pneumatische Kompression, Nah-Infrarotlicht, die anodale transkutane spinale Gleichstromstimulation (tsDCS) sowie die repetitive Magnetstimulation.6 Eine gute Schlafhygiene mit regelmässigen Bettgeh- und Aufstehzeiten, dem intrinsischen Schlafbedarf angepasste Hauptruhephasen und ein Verzicht auf Koffein und andere Stimulanzien können dazu beitragen, die RLS-Beschwerden zu lindern. Bei komorbider venöser Insuffizienz soll die endovaskuläre Laserablation zur Linderung von RLS-Beschwerden beitragen. Akupunktur, Nahrungsmittelergänzungsprodukte oder Cannabisprodukte können wegen fehlender wissenschaftlicher Studien nicht empfohlen werden.

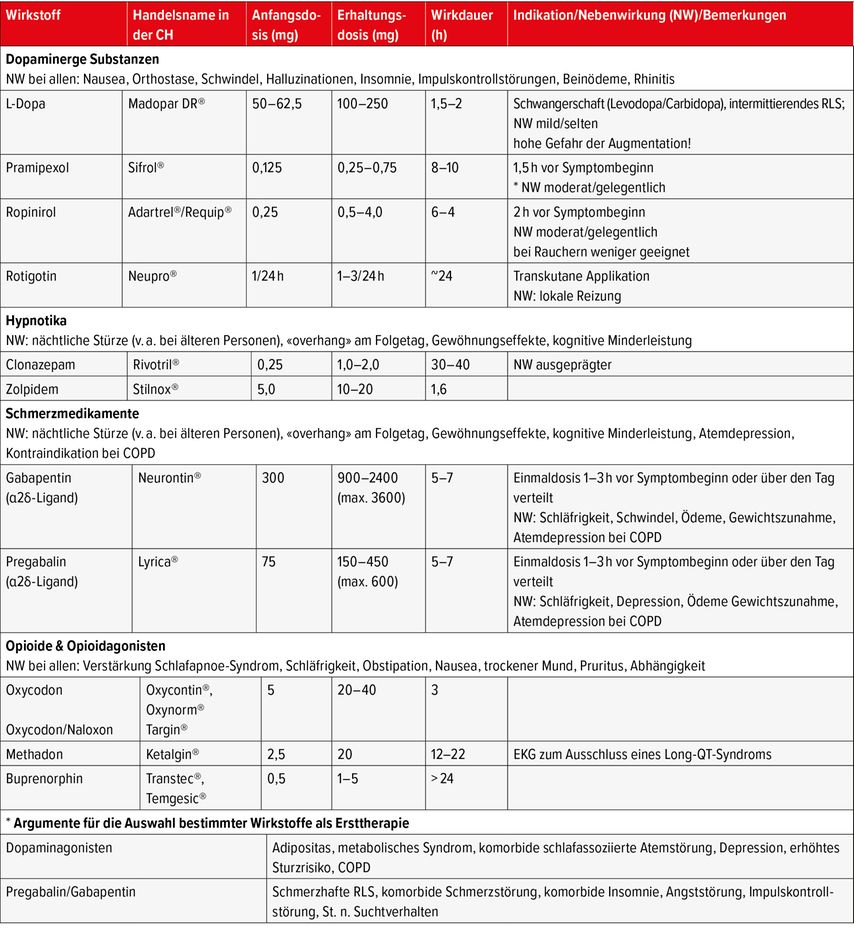

Die Wahl des ersten Medikaments

Wenn mit den oben aufgeführten nicht medikamentösen Massnahmen keine ausreichende Besserung erreicht werden kann, stehen verschiedene Medikamentenklassen zur Behandlung des RLS zur Verfügung (Tab. 4). Die Auswahl des Präparats richtet sich dabei nach Schweregrad und Häufigkeit der Beschwerden, nach der Art der Komorbiditäten und nach den potenziellen Nebenwirkungen der Medikamente.7,8

Am besten bekannt und heute wohl am häufigsten verschrieben werden die Dopaminagonisten Pramipexol, Ropinirol und Rotigotin. L-Dopa wird wegen des hohen Risikos für eine Augmentation (bis 80%) heute nicht mehr empfohlen. Als einzige Ausnahme gilt die Schwangerschaft und der sehr seltene Einsatz als Reservemedikament in kleinen Dosen. Die zunehmenden Zweifel am langfristigen Erfolg mit den Dopaminergika erklären sich wegen des nicht so seltenen Wirkungsverlusts und des Risikos für Augmentation (s.u.). Neben den einfach erkennbaren Nebenwirkungen wie Nausea, Tagesschläfrigkeit mit der Gefahr des Sekundenschlafs am Steuer, aber auch Insomnie sollen die Patienten vor Therapiebeginn mit dopaminhaltigen Medikamenten und bei Kontrolluntersuchungen besonders auf die oft verkannten Impulskontrollstörungen (unkontrolliertes Essen, Einkaufen, Glücksspiel und Hypersexualität) aufmerksam gemacht werden. Dopaminagonisten mit längerer Wirkungsdauer wie das Rotigotin-Pflaster, welche das kleinste Risiko einer Augmentation haben, sind besonders sinnvoll bei den sog. Durchbruchs-RLS in der Nacht oder wenn auch tagsüber Beschwerden auftreten. Ähnlich werden heute «off-label» auch die Retardformen wie Pramipexol ER oder Requip Modutab eingesetzt.

In letzter Zeit werden von vielen Experten Pregabalin und Gabapentin als alternative Medikamente erster Wahl empfohlen. Besonders für Patienten mit komorbiden Schmerzstörungen, beispielsweise im Rahmen einer Polyneuropathie, ist deren primärer Einsatz sinnvoll. Als positiver Nebeneffekt wird durch diese Substanzen der Tiefschlafanteil erhöht.9 Pregabalin wird zudem empfohlen bei einer Komorbidität mit einer generalisierten Angststörung, welche bei RLS gehäuft auftritt. Auch diese Medikamente sind mit häufigen, aber in der Regel reversiblen Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit, Schwindel, Ödemen, aber auch mit dem Problem der Gewichtszunahme behaftet. Eine relative Kontraindikation für diese Substanzgruppe besteht bei Patienten mit schweren Lungenkrankheiten oder bei älteren Patienten wegen der erhöhten Sturzgefahr. Ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom sollte vor dem Einsatz dieser Mittel behandelt werden.

Augmentation

Treten bei einem Patienten mit RLS unter einer bislang gut wirksamen medikamentösen Behandlung erneut Beschwerden auf, sollte zunächst nach Verhaltensänderungen und Begleiterkrankungen gesucht werden, welche die Verschlechterung erklären können. Verminderte körperliche Aktivität, vermehrter Alkoholkonsum oder eine Insomnie aus anderen Gründen (z.B. zu lange Liegezeiten) können alle ein RLS verstärken. Neu verschriebene Medikamente oder das Absetzen einer Opiatmedikation sind weitere Ursachen einer Verschlechterung. Wie bei der initialen Diagnosestellung sollte erneut nach einem Eisenmangel gesucht werden.

Bei Patienten unter dopaminergen Medikamenten ist an die Möglichkeit einer Augmentation zu denken, deren jährliche Inzidenz bei Langzeitbehandelten bis zu 10% erreichen dürfte. Man versteht darunter das Wiederauftreten oder eine rasche Verschlechterung von RLS-Symptomen unter Therapie innert Wochen, wobei sich die Beschwerden früher im Tagesverlauf zeigen, nach kürzerer Latenz in Ruhe (nach dem Hinsetzen oder Hinlegen) auftreten und auch zuvor nicht betroffene Körperregionen wie die Arme miteinbeziehen. Neben der Behandlungsdauer dürften eine hohe Dosis, eine kurze Wirkungsdauer (L-Dopa) und ein niedriges Ferritin die Entwicklung der Augmentation begünstigen. Präventiv ist daher eine Vermeidung hoher Dosen von dopaminergen Medikamenten und allenfalls der Einsatz länger wirksamer galenischer Formen sinnvoll.

Tritt unter einem kurz wirksamen Dopaminagonisten eine Augmentation auf, kann zunächst versucht werden, die früher im Tagesverlauf auftretenden Symptome durch Verteilung der unveränderten Gesamtdosis auf mehrere Gaben (also auch früher am Tag) zu kontrollieren. Eine weitere Möglichkeit stellt die Umstellung auf eine retardierte Form von Pramipexol oder Ropinirol oder auf den transkutan applizierten und somit während des ganzen Tages wirksamen Dopaminagonisten Rotigotin dar. Die Erhöhung der Tagesdosis des Dopaminagonisten führt zwar kurzfristig zu einer Beschwerdelinderung, verstärkt aber im langfristigen Verlauf die Augmentation.

Führen diese Massnahmen nicht zum Erfolg, sollte eine Umstellung auf eine andere Substanzklasse, in erster Linie auf Pregabalin oder Gabapentin, vorgenommen werden. Da das Absetzen der dopaminergen Medikation das RLS kurzfristig verstärkt, sollte das Alternativpräparat vor der schrittweisen Reduktion des Dopaminagonisten in den empfohlenen Bereich aufdosiert werden.

Opiate inkl. Oxycodon/Naloxon, Methadon oder Buprenorphin gelten als Option für Patienten, deren RLS durch Dopaminagonisten und Pregabalin/Gabapentin alleine oder auch in Kombination nicht ausreichend kontrolliert werden kann.13 Tramadol sollte wegen der serotonergen Wirkkomponente und des Risikos für eine Augmentation bei RLS nicht eingesetzt werden. Neben den relevanten Risiken von Abhängigkeit und Überdosierung bei Opiaten ist aus schlafmedizinischer Sicht vor allem auf die mögliche Verstärkung einer schlafassoziierten Atemstörung hinzuweisen. Der langfristige Einsatz von Opiaten bei RLS sollte mit einem Spezialisten abgesprochen werden.

Neben einer guten Zusammenarbeit von Grundversorger und Spezialisten kann für die Betroffenen auch die Unterstützung in der Schweizerischen Restless-Legs-Selbsthilfegruppe wertvoll sein ( www.restless-legs.ch ).

Spezielle Situationen

Schwangere leiden im letzten Trimenon besonders häufig unter RLS, das wegen der Gefahr für das Kind grundsätzlich nicht medikamentös behandelt werden kann. Primär wird man mit einer Eisensubstitution behandeln, dann notfalls und nur nach Rücksprache mit dem Frauenarzt Benzodiazepine oder L-Dopa einsetzen.12

Für RLS-Patienten, die hospitalisiert werden oder ins Altersheim eintreten, empfehlen wir, das «Merkblatt für den Spitaleintritt» von der Website www.restless-legs.ch herunterzuladen und den zuständigen Ärzten und Pflegepersonen auszuhändigen. Damit soll vermieden werden, dass in der RLS-Behandlung während der perioperativen Periode eine Medikamentenlücke auftritt. Ein Blutverlust mit konsekutivem Eisenmangel sollte zeitnah korrigiert werden.

Literatur:

1 American Academy of Sleep Medicin: International Classification of Sleep Disorders. 3rd ed. Darien: American Academy of Sleep Medicine, 2014 2 Allen RP et al.: Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria – history, rationale, description, and significance. Sleep Med 2014; 15: 860-73 3 Allen RP et al.: Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs. Sleep Med 2018; 41: 27-44 4 Bartl M, Trenkwalder C: Aktuelles zur Diagnostik, Therapie und Patientenversorgung des Restless Legs Syndroms. Internistische Praxis 2018; 60: 1-14 5 Bauer A et al.: Rotigotine’s effect on PLM-associated blood pressure elevations in restless legs syndrome: An RCT. Neurology 2016; 86: 1785-93 6 Heidbreder A et al.: S2k-Leitlinie: Restless Legs Syndrom. AWMF-Registriernummer 030/081; Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) und Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). 2022 in press 7 Garcia-Borreguero D et al.: The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from the International Restless Legs Syndrome Study Group. Sleep Med 2013; 14: 675-84 8 Garcia-Borreguero D et al.: Guidelines for the first line treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease, prevention and treatment of dopaminergic augmentation: a combined task force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-foundation. Sleep Med 2016; 21: 1-11 9 Jain SV, Glauser TA: Effects of epilepsy treatments on sleep architecture and daytime sleepiness: an evidence-based review of objective sleep metrics. Epilepsia 2014; 55: 26-37 10 Lombardi C et al.: Periodic limb movements during sleep and blood pressure changes in sleep apnoea: Data from the European Sleep Apnoea Database. Respirology 2020; 25: 872-79 11 Mathis J, Meichty J: Restless-Legs-Syndrom, Diagnostik und Therapie. Brain MAG 2021; 6: 44-50 12 Picchietti DL et al.: Consensus clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease during pregnancy and lactation. Sleep Med Rev 2015; 22: 64-77 13 Trenkwalder C et al.: Prolonged release oxycodone-naloxone for treatment of severe restless legs syndrome after failure of previous treatment: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial with an open-label extension. Lancet Neurol 2013; 12: 1141-50 14 Trenkwalder C et al.: Restless legs syndrome associated with major diseases: a systematic review and new concept. Neurology 2016; 86: 1336-43 15 Vargas-Pérez NJ: Cardiovascular comorbidity in patients with restless legs syndrome: current perspectives. Research and Reviews in Parkinsonism 2017; 7: 13-28

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr als nur eine trockene Angelegenheit: Die Sjögren-Erkrankung im Fokus

Die Sjögren-Erkrankung (SjD) ist eine chronisch-entzündliche, systemische Autoimmunerkrankung mit hoher klinischer Variabilität. Sie gehört zur Familie der Kollagenosen, zu der ...

Tinnitusmanagement 2025

Die Behandlung von Tinnitus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die AWMF-Leitlinien zum Tinnitusmanagement bieten evidenzbasierte Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie ...

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Welche Störungen dem RLS zugrunde liegen, welche Symptome es auslöst und wie Diagnostik ...