Die Patienten auf einen elektiven Eingriff vorbereiten – ein Must, bei dem alle gewinnen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Prähabilitation, d. h. die optimale Vorbereitung des Patienten auf einen operativen Eingriff, wird heute grossgeschrieben. Durch unterschiedliche Massnahmen soll dabei die funktionelle Kapazität der Patienten verbessert und das Auftreten von postoperativen Dysfunktionen vermieden werden.

Patient Blood Management

Ein häufiger und modifizierbarer Risikofaktor für eine erhöhte perioperative Morbidität und Mortalität ist die Anämie. Zwei weitere unabhängige Faktoren, die ebenfalls mit einem negativen perioperativen Outcome assoziiert sind, sind Blutungen und Bluttransfusionen.

Mit dem Ziel, diese Faktoren zu eliminieren, wurde das Konzept des Patient Blood Management (PBM) entwickelt.1 Das erfolgreiche Konzept stammt ursprünglich aus Australien und wird zunehmend auch in der Schweiz angewendet. Es handelt sich dabei um ein Bündel von Massnahmen, die darauf ausgerichtet sind, eine präoperative Anämie zu erkennen und zu behandeln, perioperative Blutverluste zu verhindern und die Anämietoleranz zu fördern. Im Fokus des PBM stehen das Eigenblut und das hämatologische Kapital des Patienten. Der Einsatz von Fremdblut, wie beispielsweise Erythrozytenkonzentraten, ist lebensbedrohlichen Situationen vorbehalten.

Präoperative Anämie vor der Operation beheben

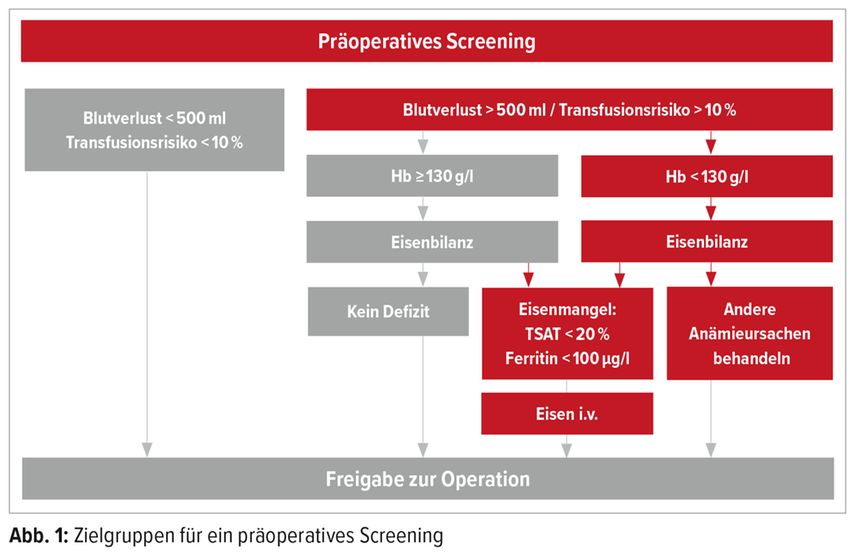

Die Ursache einer präoperativen Anämie kann multifaktoriell sein. Der häufigste Grund ist jedoch ein Eisenmangel. Nach einer Anämie sollte bei Patienten gesucht werden, bei denen eine Operation mit einer Transfusionswahrscheinlichkeit von ≥ 10 % und ein Blutverlust von ≥ 500 ml geplant ist.2 Da solche Operationen in aller Regel viele Wochen im Voraus geplant werden, ist hier der zuweisende (Haus-)Arzt in einer Schlüsselposition. Das Screening umfasst die Bestimmung von Hämoglobin (Hb), Ferritin, Transferrinsättigung (TSAT) und CRP. Als Normalwerte wurde bei Männern und Frauen ein Hb > 130 g/l, ein Ferritin > 100 µg/l und eine TSAT > 20 % definiert. Die Operation sollte erst erfolgen, wenn die Werte korrigiert wurden. Eine neu aufgetretene unbehandelte Anämie ist eine Kontraindikation für eine grosse elektive Operation.

«Die Vorbereitung auf einen chirurgischen Eingriff beginnt lange vor der Operation und ist enorm wichtig für das Outcome des Patienten. Am einfachsten und für jedermann machbar ist die Behandlung einer präoperativen Anämie.»

John Michael Bonvini, Zürich und Lugano

Die Behandlung der präoperativen Eisenmangelanämie erfolgt mittels intravenöser Eisensubstitution. Eine Studie, die die Behandlung mit Eiseninfusionen bei Patienten mit einer Eisenmangelanämie vor einem abdominellen Eingriff versus Standard of Care (SOC, keine Behandlung) verglichen hat, wurde nach einer interimistischen Analyse vorzeitig beendet.3 Der Grund waren Sicherheitsbedenken infolge der hohen Rate an Bluttransfusionen in der SOC-Gruppe. Wie die Ergebnisse zeigten, war eine perioperative Eisensubstitution mit weniger Bluttransfusionen, kürzeren Hospitalisationszeiten, volleren Eisenspeichern und durchschnittlich höheren Hb-Werten assoziiert. Vielversprechend war auch die einmalige Infusion mit Eisencarboxymaltose (1000 mg) bei Patienten mit einer postoperativen Eisenmangelanämie.4 Wie die Laborkontrolle vier Wochen nach der Behandlung zeigte, waren Hb und Ferritin verglichen mit der Standardbehandlung signifikant angestiegen, während die Anzahl an Bluttransfusionen, die Infektionen und die Hospitalisationsdauer bei den mit i.v. Eisen behandelten Patienten deutlich reduziert werden konnten.

Bericht: Regina Scharf, MPH; Redaktorin

Quelle:

Referat von Dr. med. John Michael Bonvini, Anästhesist und unabhängiger Berater, im Rahmen der Iron Academy, 19. November 2020, Zürich

Literatur:

1 Farmer SL et al.: Drivers for change: Western Australia Patient Blood Management Program (WA PBMP), World Health Assembly (WHA) and Advisory Committee on Blood Safety and Availability (ACBSA). Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013; 27: 43-58

2 Spahn DR et al.: «Patient blood management» ist heute Standard. Schweiz Med Forum 2017; 17: 1145-7

3 Froessler B et al.: The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial. Ann Surg 2016; 264: 41-6

4 Kalafallah AA et al.: Intravenous ferric carboxymaltose versus standard care in the management of postoperative anaemia: a prospective, open-label, randomised controlled trial. Lancet Haematol 2016; 3: e415-25

Kurzfachinformation

Ferinject®. Z: Eisencarboxymaltose. I: Eisenmangel, wenn orale Eisentherapie ungenügend wirksam, unwirksam oder nicht durchführbar ist. D: Die kumulative Gesamtdosis von Ferinject muss individuell berechnet werden. Ferinject kann als i.v. Infusion (verdünnt in 0,9% NaCl) oder als i.v. Injektion (unverdünnt) in wöchentlichen Einzeldosen von bis zu 20 mg/kg, maximal 1000 mg, bis zum Erreichen der berechneten kumulativen Gesamtdosis verabreicht werden. KI: Überempfindlichkeit gegenüber Wirkstoff oder Hilfsstoffen, Anämie ohne gesicherten Eisenmangel, Eisenüberladung, erstes Schwangerschaftstrimester. VM: Patienten vor jeder Verabreichung von Ferinject nach früheren UAW von i.v. Eisenpräparaten befragen. Nur anwenden, falls medizinisches Fachpersonal, das anaphylaktische Reaktionen bewerten und behandeln kann, sofort verfügbar ist, sowie nur in einer Einrichtung, in der alle Vorrichtungen zur Reanimation vorhanden sind. Patienten während mind. 30 Min. nach Verabreichung auf Anzeichen und Symptome einer Überempfindlichkeitsreaktion beobachten. Paravenöse Verabreichung kann eine braune Verfärbung und Reizung der Haut verursachen und ist deshalb zu vermeiden. Bei akuter oder chronischer Infektion, Asthma oder atopischen Allergien nur mit Vorsicht anwenden. Natriumgehalt von bis zu 5,5 mg/ml berücksichtigen. Parenterales Eisen kann zu Hypophosphatämie führen, in den meisten Fällen transient und ohne klinische Symptome. In Einzelfällen wurde bei Patienten mit bekannten Risikofaktoren und nach dauerhafter höherer Dosierung über behandlungsbedürftige Hypophosphatämie berichtet. S/S: KI im 1. Trimester, im 2. und 3. Trimester nur bei zwingender Indikation anwenden. Fetale Bradykardie kann infolge einer Überempfindlichkeitsreaktion der Mutter auftreten; Fetus sollte während der Verabreichung überwacht werden. UAW: Häufig: Hypophosphatämie, Kopfschmerzen, Gesichtsrötung (Flush), Schwindel, Hypertonie, Übelkeit, Reaktionen an der Injektions-/Infusionsstelle. Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp, Parästhesien, Tachykardie, Hypotonie, Erröten, Dyspnoe, gastrointestinale Beschwerden, Dysgeusie, Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, Hautrötung, Myalgie, Rückenschmerzen, Arthralgie, Muskelkrämpfe, Gliederschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Schmerzen im Brustkorb, peripheres Ödem, Schüttelfrost, Schmerz, Anstieg der AST, ALT, Gamma-GT, LDH und ALP. IA: Bei gleichzeitiger Verabreichung von oralen Eisenpräparaten ist deren Absorption reduziert. P: 5 Stechampullen zu 100 mg (2 ml) oder 500 mg (10 ml), 1 Stechampulle zu 500 mg (10 ml) oder zu 1000 mg (20 ml). Liste B. Detaillierte Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Zulassungsinhaberin: Vifor (International) AG, CH-9001 St. Gallen. Vertrieb: Vifor AG, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Stand: August 2020.