Gicht und Hyperurikämie

Autor:

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Stephan Gadola

Klinik Rheumatologie & Schmerzmedizin

Bethesda Spital AG, Basel

E-Mail: stephan.gadola@bethesda-spital.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Gicht ist eine entzündliche Stoffwechselerkrankung, welche im Rahmen einer chronischen Hyperurikämie durch Gewebeablagerungen von Natriumuratkristallen entsteht. Die häufigste Form der Gicht, die «Podagra» (pes, Fuss, und agra, Klammer), war mit ihren akut auftretenden und extrem schmerzhaften Attacken im Bereich der Grosszehen bereits im alten Ägypten berüchtigt. Zusammenhänge zwischen dem Auftreten einer Podagra und Übergewicht, sozialem Status, höherem Alter und männlichem Geschlecht waren schon im Mittelalter bekannt; mit der Industrialisierung ist die Gicht dann immer mehr zur Volkskrankheit avanciert. Mit mehr als 40 Millionen Betroffenen weltweit, und je nach Region zwischen 1%und 6% der Erwachsenen, ist sie heute die häufigste Ursache einer Arthritis.

Ursachen und Pathophysiologie der Gicht

Die klinischen Manifestationen der Gicht sind im Wesentlichen durch die Ablagerung der Natriumuratkristalle in Geweben und die Auslösung einer Entzündungsreaktion bedingt.

Sine qua non der Gicht ist die Erhöhung der Harnsäure im Serum resp. die Hyperurikämie. Das Gichtrisiko pro Jahr liegt ab einer Hyperurikämie >415µmol/l (7,0mg/dl) bei 0,5% und ab >535µmol/l (>9mg/dl) bei 4,5%.1 Der Serumharnsäurewert eines Individuums kann in Abhängigkeit von der aktuellen Nierenfunktion, Nahrungsaufnahme oder Einnahme von Medikamenten stark variieren. Das relative Risiko für eine Gicht ist erhöht bei regelmässiger Einnahme von purinreicher Nahrung, z.B. Innereien und Fleisch. Auch der tägliche Konsum von Alkohol, Fruchtsäften und gezuckerten Softdrinks ist mit einem deutlich erhöhten Gichtrisiko assoziiert. Aber auch myeloproliferative Krankheiten, medikamentöse Behandlungen von Tumoren oder einer perniziösen Anämie, eine schwere Psoriasis oder längeres Fasten können über die Erhöhung des Zellumsatzes zu einer Hyperurikämie führen.

Bei ca. 90% der Gichtpatienten findet sich eine verminderte renale Exkretion der Harnsäure, welche somit die häufigste «endogene» Ursache der Gicht ist. Die Bestimmung der fraktionellen renalen Harnsäureexkretion liegt bei diesen Patienten unter 5%.

Die verminderte renale Exkretion von Uratanionen in den proximalen Tubuli wird durch eine Dysfunktion aktiver Anionentransporter, z.B. eine Schwäche des ABCG2-Transporters, verursacht. Auch genetische Variationen in den Transportermolekülen GLUT9 (SLC2A9) und URAT1 (SLC22A12), welche Harnsäure im proximalen Tubulus resorbieren, sind mit Hyperurikämie assoziiert,2 wahrscheinlich aufgrund einer Funktionssteigerung dieser Transporter. Genetische Ursachen wie das Lesch-Nyhan-Syndrom oder der Glukose-6-Phospat-Dehydrogenase(G6PD)-Mangel sind hingegen extrem selten.

Harnsäurekristalle, welche durch Makrophagen oder neutrophile Granulozyten phagozytiert werden, können im Zytosol dieser Zellen NLRP3-Inflammasome antreiben. Diese Inflammasome sind multimolekulare Komplexe, welche entzündliche Zytokine, allen voran Interleukin-1β (IL-1β), IL-18 und IL-33, aktivieren. Die starke, entzündungsfördernde Wirkung dieser Interleukine kann bereits die meisten Aspekte einer akuten Gichtattacke erklären.3 Die Inflammasom-Aktivierung in neutrophilen Granulozyten kann diese Zellen in eine Art «Kamikaze»-Tod treiben, wobei die Neutrophilen ihre gesamte DNA in Form sog. «neutrophil extracellular traps» (NET), also DNA-Netzen, ejakulieren. In aggregierter Form, z.B. in Gicht-Tophi, haben diese NET entzündungshemmende Wirkungen durch Abbau lokaler Entzündungsmediatoren und sie sind somit an der Resolution der Entzündungsreaktion resp. des Gichtschubs beteiligt.4

Klinische Manifestationen

Die beiden Extreme im Spektrum der unterschiedlichen Manifestationsarten der Gicht sind der erstmalige schwere Gichtschub und die subjektiv «asymptomatische» oder «indolente» chronisch-tophöse Gicht. Am häufigsten manifestiert sich die Gicht mit rezidivierenden akuten Schüben. Ca. 12–35% der Gichtpatienten entwickeln über die Jahre eine tophöse Gicht mit oder ohne begleitende Uratnephropathie.5 Schubdauer und Heftigkeit resp. der entzündliche Schweregrad von Gichtschüben können je nach betroffener Körperregion stark variieren.

Akute und subakut-chronische Gichtschübe

Am häufigsten manifestiert sich die Gicht in Form von monoarthritischen Schüben, die häufig nachts und mit Vorliebe im Bereich der unteren Extremitäten, insbesondere des Fusses im Bereich des Grosszehengrundgelenks oder der Sprunggelenke, auftreten. Die sehr schmerzhaften Schübe gehen mit einer rasch auftretenden und im Verlauf oft starken Rötung und Weichteilschwellung im betroffenen Gebiet einher und erreichen bereits nach 12–24h ihre maximale Ausprägung. Sonografisch zeigt sich nach Erfahrung des Autors oft eine «Begleitentzündung» der Subkutis (Pannikulitis) im Bereich der Hautrötung. Die Haut im entzündeten Bereich ist typischerweise sehr berührungsempfindlich, sodass Patienten mit Podagra bekannterweise das Aufliegen der Bettdecke im Entzündungsgebiet nicht ertragen.

Die Dauer dieser akuten Schübe ist in der Regel auf 7–10 Tage begrenzt. Begleitsymptome wie Frösteln, Fieber, Fatigue oder Übelkeit können auftreten. Im Labor findet sich während der symptomatischen Phase eine typische Akutphasenreaktion mit mässiger bis starker Erhöhung des C-reaktiven Proteins (CRP) und einer Leukozytose. Die Harnsäure im Serum kann während eines Schubs im Normbereich liegen. Bei Erstmanifestation einer akuten Gicht muss immer eine Infektion ausgeschlossen werden. Eine Pseudogicht-Attacke bei Kalziumpyrophosphat-Arthropathie (CPPD) kann ohne Punktatanalyse, d.h. rein klinisch nicht sicher von einer echten Gichtattacke unterschieden werden.

Neben diesen hochentzündlichen akuten Gichtschüben kann sich die Gicht auch in Form einer subakuten bis chronischen Arthritis, z.B. einer Gonarthritis, manifestieren, mit Schwellung des Gelenks, aber ohne Begleiterythem. Hier ist die Analyse des Gelenkpunktates notwendig zur Abgrenzung gegenüber anderen Gelenksaffektionen, beispielsweise einer reaktiven Arthritis, einer aktivierten Arthrose oder einer Lyme-Arthritis.

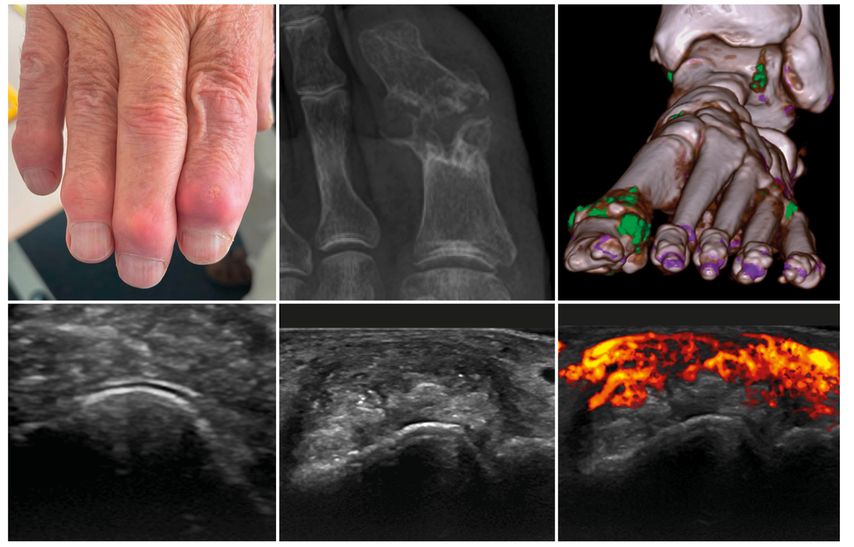

Tophöse Gicht (Abb. 1)

Abb. 1: Tophöse Gicht. Obere Reihe von links nach rechts: Tophi im Bereich der distalen Interphalangealgelenke; «ausgestanzte» ossäre Läsionen bei tophöser Gicht mit Zerstörung des Grosszehengrundgelenks; Darstellung der Natrium-Uratablagerungen mittels Dual-Energy Computed Tomography (DECT). Untere Reihe von links nach rechts: Typische Doppelkontur des hyalinen Knorpels bei Gicht im Grosszehengrundglenk; tophöse Synovitis, Graustufenbild (Sonografie, B-Mode); Mehrvaskularisation im entzündeten Gelenk (Sonografie, Power-Doppler)

Bei langjähriger unkontrollierter Hyperurikämie können in Geweben Tophi (altgriechisch τοφιών‚ Tuffstein) entstehen, welche von den Patienten oft nicht bemerkt werden, aber ein eindeutiger Hinweis auf das Vorliegen einer langjährigen Hyperurikämie und Gicht sind. Die Diagnose einer tophösen Gicht wird deshalb in manchen Fällen ohne Anamnese von vorherigen akuten Gichtschüben gestellt. Typischerweise entwickelt sich eine tophöse Gicht bei Patienten, welche über Jahre immer wieder an sporadischen Gichtschüben leiden, die Therapie der Hyperurikämie aber oft unterbrechen oder gar nicht einnehmen. Tophi bestehen aus dicht gepackten Natriumuratkristallen umgeben von einem gemischten Zellinfiltrat aus Riesenzellen, Mastzellen, Lymphozyten und Fibrozyten, und in Tophi wurden verschiedene Zytokine, z.B. IL-1β, TNF-α und IL-6, sowie Metalloproteinasen gefunden.6

Klinisch finden sich die Tophi oft unter der Haut im Bereich der Grosszehen, Akren, Bursa olecrani, Achillessehne (und anderen Sehnen) oder an den Ohrmuscheln als weisslich-blassgelblich schimmernde Knötchen oder Knoten. Der ossäre Befall mit Tophi ist radiologisch durch «ausgestanzte» Knochenläsionen, oft ohne erkennbare Randsklerose charakterisiert. Tophi können in allen Geweben auftreten und an ungewöhnlichen Orten wie z.B. der Wirbelsäule, in Muskeln oder im Pankreas maligne Tumoren vortäuschen7 oder im Bereich des Herzens zu funktionell relevanten Klappenvitien führen. Tophi können sich infizieren, ulzerieren oder auf periphere Nerven drücken und so z.B. ein Karpaltunnelsyndrom oder ein radikuläres Syndrom verursachen. Bei Befall des Knochens oder der Weichteile in der Nähe von Gelenken können Beweglichkeit und Stabilität der Gelenke deutlich beeinträchtigt werden.

Das frühzeitige Erkennen einer tophösen Gicht ist wichtig, da sie stark mit dem Vorhandensein einer Uratnephropathie und einer raschen Verschlechterung der Nierenfunktion assoziiert ist8 und wahrscheinlich auch mit einem höheren kardiovaskulären Risiko.9 Mit der Dual-Energy Computed Tomography (DECT) steht ein bildgebendes Verfahren mit hoher Spezifität (88,2%) zur Darstellung von Natriumuratkristallablagerungen in Geweben zur Verfügung. Die Sensitivität der DECT nimmt mit zunehmender Krankheitsdauer zu und steigt 24 Monate nach Symptombeginn auf über 90%.10 Die DECT stellt somit ein mögliches Verfahren zur Diagnose und Bestimmung des Ausmasses einer tophösen Gicht dar.

Niere und Gicht

Bei ca. 70% der Gichtpatienten findet sich eine verminderte Nierenfunktion mit einer eGFR <60ml/min/1,73m2, bei 20–24% eine schwere Niereninsuffizienz mit einer eGFR<30ml/min/1,73m2. Umgekehrt stellt die chronische Niereninsuffizienz einen wichtigen Risikofaktor für die Entwicklung einer Gicht dar.11 Die chronische Uratnephropathie («Gichtniere») ist eine chronische tubulointerstitielle Nephritis, die durch Ablagerung von Natriumuratkristallen in den distalen Tubuli und im Nierenmark sowie ein entzündliches Infiltrat charakterisiert ist. Die Uratnephropathie stellt einen Risikofaktor für die Entstehung einer Urat-Nephrolithiasis dar, da sie mit einem Abfall des Urin-pHs unter 5,5 assoziiert ist.

Assoziierte Erkrankungen

Häufig mit Gicht assoziiert – und deshalb Teil des diagnostischen Work-ups von Gichtpatienten – sind das metabolische Syndrom, die arterielle Hypertonie, chronische Nierenkrankheiten, Typ-2-Diabetes und auch eine Erhöhung des kardiovaskulären Risikofaktors Homocystein.12–17

Therapie der Gicht

Die rasche Entzündungshemmung bei Gichtschüben und die nachhaltige Senkung des Serumharnsäurespiegels sind die Eckpfeiler der Behandlung von Gichtpatienten.

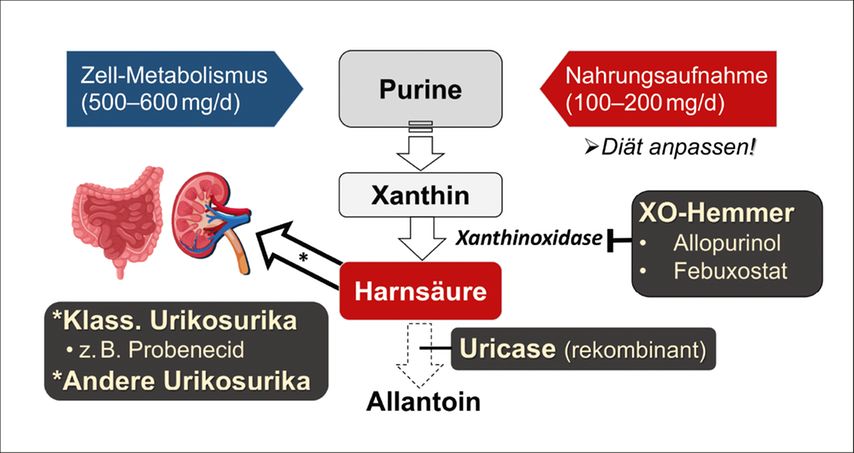

Behandlung der Hyperurikämie

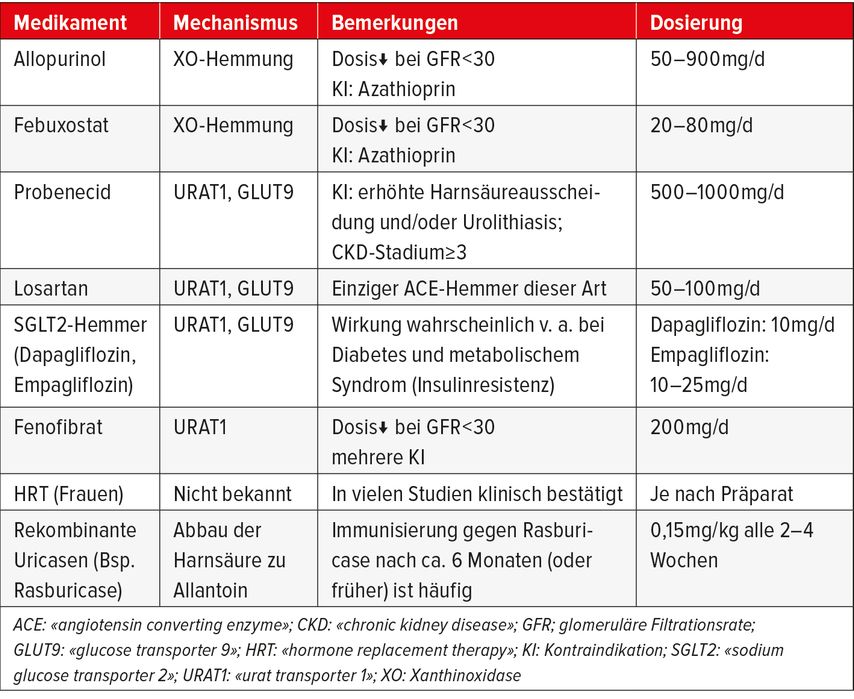

Das langfristige Behandlungsziel ist die Senkung des Serumharnsäurespiegels unter 360µmol/l (6mg/dl). Eine Senkung des Harnsäurespiegels unter 300µmol/l (5mg/dl) zu Beginn der Therapie, v.a. bei tophöser Gicht, ist möglicherweise sinnvoll.18 Zudem sollten Gichtpatienten nicht nur bezüglich Hyperurikämie, sondern auch bezüglich der oft vorhandenen kardiovaskulären Risikofaktoren gründlich aufgeklärt und zu Anpassungen des Lifestyles motiviert werden. Für die pharmakologische Senkung des Serumharnsäurespiegels stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung (Tab. 1, Abb. 2).

Hemmung der Xanthinoxidase (XO)

Die beiden Xanthinoxidase-Antagonisten Allopurinol und Febuxostat hemmen den Abbau von Xanthin zu Harnsäure und sind in Bezug auf Wirkung und Nutzen/Risiko in den meisten Situationen praktisch gleichwertig. Febuxostat wird im Gegensatz zu Allopurinol v.a. über die Leber abgebaut, was bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz von Vorteil ist. Allopurinol kann bei Bedarf und guter Verträglichkeit von 50mg/d bis 900mg/d hochtitriert werden, während die Tagesdosis für Febuxostat bei 40–80mg liegt.

Beide Medikamente sollten beim Auftreten von Hauterscheinungen sofort abgesetzt werden, da selten ein Stevens-Johnson-Syndrom oder eine toxische epidermale Nekrolyse auftreten kann. Hypersensitivitätsreaktionen auf Allopurinol betreffen v.a. Patienten mit dem HLA-Merkmal HLA-B*5801, das besonders bei Afroamerikanern und Menschen aus Südostasien vorkommt.19

Bei Patienten, welche mit Azathioprin oder 6-Mercaptopurin behandelt werden müssen, ist zudem Vorsicht geboten, resp. ist die Dosis dieser Medikamente, welche durch Xanthinoxidase metabolisiert werden, auf ein Viertel der üblichen Dosis zu reduzieren.

Urikosurika

Verschiedene Medikamente erhöhen die renale Uratausscheidung im proximalen Tubulus und können dadurch den Harnsäurespiegel senken. Diese Medikamente sollten nicht im akuten Gichtschub und auch nicht für die Behandlung von Patienten mit erhöhter Harnsäureausscheidung, Niereninsuffizienz oder Nierensteinen eingesetzt werden. Das speziell für die Senkung der Harnsäure entwickelte «klassische» Urikosurikum Probenecid hemmt die URAT1- und GLUT9-vermittelte Rückresorption von Urat im proximalen Tubulus. Ähnlich wirken Benzbromaron und Lesinurad, die jedoch nicht mehr in allen europäischen Ländern verfügbar sind. Diese Urikosurika sollten immer mit einem XO-Hemmer kombiniert werden, da sonst die Gefahr eines akuten, Harnsäure-induzierten Nierenversagens erhöht ist.

Interessanterweise haben gewisse Medikamente, welche bei Patienten mit metabolischem Syndrom, arterieller Hypertonie, Typ-2-Diabetes und Hyperlipidämie indiziert sind, ebenfalls eine urikosurische Wirkung via Hemmung von URAT1 und GLUT9 (Tab. 1).20–25 Zum Beispiel bietet sich bei Gichtpatienten mit arterieller Hypertonie und Typ-2-Diabetes der Einsatz von Losartan resp. eines SGLT2-Hemmers an.

Uricase

Die rekombinant hergestellten Uricasen Pegloticase (Krystexxa®) und Rasburicase (Fasturtec®) sind für die intravenöse Behandlung einer schweren Hyperurikämie bei Tumorpatienten, z.B. im Zusammenhang mit einer Chemotherapie, zugelassen mit dem Ziel, eine akute Niereninsuffizienz zu verhindern. Sie können auch bei chronischer, therapierefraktärer Gicht eingesetzt werden, z.B. bei Patienten mit Unverträglichkeit gegenüber Allopurinol und Febuxostat.26 Leider bilden sich oft innerhalb der ersten 6 Monate Antikörper gegen die Uricasen, begleitet von Unverträglichkeiten und Wirkungsverlust.

Schliesslich bietet sich bei Frauen mit Gicht die Möglichkeit zum Einsatz einer Hormonersatztherapie (HRT), welche in verschiedenen klinischen Studien zu einer eindeutigen Verbesserung der Hyperurikämie geführt hat. Der genaue Wirkmechanismus der HRT ist derzeit noch nicht geklärt.27

Behandlung der Entzündung

Für die Behandlung akuter Gichtschübe eignen sich je nach Kontext und Nierenfunktion nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), Colchicin, peroral verabreichtes Cortison (Prednisolon) oder eine Injektion ins betroffene Gelenk mit kristallinen Glukokortikoiden (z.B. Triamcinolon).28 Das Ziel sollte die rasche Kontrolle der Schmerzen und der Entzündungsreaktion innert weniger Stunden sein. Bei Patienten, die sich in der Sprechstunde mit einem noch laufenden akuten Gichtschub präsentieren, wirkt nach Erfahrung des Autors am schnellsten eine intraartikuläre Steroidinjektion ins betroffene Gelenk. Patienten ohne Kontraindikation (wie z.B. Anämie, schwere Niereninsuffizienz, schlechter Allgemeinzustand) können beginnende Gichtschübe selbst mit «Low-Dose»-Colchicin wie folgt behandeln: 1mg sofort bei Symptombeginn und 0,5mg nach 1 Stunde. Höhere Dosen innerhalb der ersten 12 Stunden sind mit einem schlechteren Nutzen/Risiko-Verhältnis behaftet.

Zur Prophylaxe von Rezidiven, insbesondere während der initialen Behandlungsphase der Hyperurikämie, kann eine tägliche Colchicindosis von 0,5mg–1mg rezeptiert werden.

Bei therapieresistenter Gicht mit rezidiverenden Schüben oder chronischer Entzündungsaktivität kann der monoklonale Antikörper Canakinumab (Ilaris®), der hochselektiv IL-1β hemmt, als Einzeldosis (150mg) s.c. gespritzt werden. Eine ähnliche Wirkung hat der IL-1-Rezeptorantagonist Anakinra (Kineret), der jedoch nicht für diese Indikation zugelassen ist.3

Prognose

Die Prognose der Gicht hängt bei guter Verträglichkeit der XO-Hemmer in erster Linie von der Compliance der Patienten und der stringenten ärztlichen Langzeitbetreuung ab. Bei guter Langzeit-Compliance resp. Kontrolle der Hyperurikämie ist die Prognose ausgezeichnet, weshalb die Gicht auch als die einzige «heilbare» Arthritisform bezeichnet wird. Es lohnt sich, den Patienten zu erklären, dass die Rezidivrate vor Einführung von Allopurinol extrem hoch war, nämlich 62% nach 1 Jahr und 84% nach 3 Jahren.29

Gleichzeitig stellt die Gicht bei Patienten mit Unverträglichkeit oder Kontraindikation für Allopurinol und Febuxostat eine grosse Herausforderung dar. Die Senkung einer permanent >9mg/dl erhöhten Serumharnsäure ist bei solchen Patienten oft nicht möglich, sodass die Therapie stark auf die Entzündungs- und Schmerzbehandlung fokussiert.

Literatur:

1 Eggebeen AT: Am Fam Physician 2007; 76: 801-8 2 Terkeltaub R: Arthritis Res Ther 2009; 11: 236 3 So A, Martinon F: Nat Rev Rheumatol 2017; 13: 639-47 4 Schauer C et al.: Nat Med 2014; 20: 511-17 5 Kasper IR et al.: Semin Arthr Rheum 2016; 45: 669-74 6 Towiwat P et al.: BMC Musculoskelet Disord 2019; 20: 140 7 Forbess LJ, Fields TR: Semin Arthr Rheum 2012; 42: 146-54 8 Oh YJ, Moon KW: Sci Rep 2021; 11: 5684 9 Calabuig I et al.: Front Med (Lausanne) 2021; 8: 795984 10 Jia E et al.: Clin Rheumatol 2018; 37: 773-7 11 Stamp LK et al.: Nat Rev Rheumatol 2021; 17: 633-41 12 Sun HL et al.: PLoS One 2015; 10: e0143786 13 Ohno I et al.: Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 2011; 30: 1039-44 14 Siu YP et al.:Am J Kidney Dis 2006; 47: 51-9 15 Van der Schaft N et al.: PLoS One 2017; 12: e0179482 16 Choi HK et al.: Arthritis Rheum 2007; 57: 109-15 17 Agilli M et al.: J Korean Med Sci 2014; 29: 1328 18 Stamp LK, Dalbeth N: Nat Rev Rheumatol 2022; 18: 603-9 19 Dakkak MA, Lanney H: Am Fam Physician 2021; 104: 209-10 20 Anzai N et al.: J Biol Chem 2008; 283: 26834-8 21 Fan Y et al.: J Hypertens 2015; 33: 681-88 22 Bailey CJ et al.: Obes Metab 2019; 21: 1291-8 23 Xin Y et al.: Saudi J Biol Sci 2019; 26: 421-6 24 Zhao Y et al.: Diabetes Obes Metab 2018; 20: 458-62 25 Zhang J et al.: Endocr J 2021; 68: 829-37 26 Vogt B: Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 431-3 27 Sumino H et al.: Lancet 1999; 354: 650 28 Engel B et al.: Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 215-22 29 Yu TF, Gutman AB: Ann Intern Med 1961; 55: 179-92

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr als nur eine trockene Angelegenheit: Die Sjögren-Erkrankung im Fokus

Die Sjögren-Erkrankung (SjD) ist eine chronisch-entzündliche, systemische Autoimmunerkrankung mit hoher klinischer Variabilität. Sie gehört zur Familie der Kollagenosen, zu der ...

Tinnitusmanagement 2025

Die Behandlung von Tinnitus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die AWMF-Leitlinien zum Tinnitusmanagement bieten evidenzbasierte Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie ...

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Welche Störungen dem RLS zugrunde liegen, welche Symptome es auslöst und wie Diagnostik ...