Differenzialdiagnose der unklaren Gewichtsveränderung

Autorin:

Dr. med. Susanne Maurer

FMH Innere Medizin/Sport- und Ernährungsmedizin DGSM/DGEM

Fähigkeitsausweis Delegierte Psychotherapie FMPP

Geschäftsführerin

Adimed – Zentrum für Adipositas- und Stoffwechselmedizin, Winterthur

Zermed – Zentrum für Ernährungsmedizin

Winterthur

E-Mail: s.maurer@adimed.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Dass ein Gewichtsverlust ein Symptom einer schweren und ernsthaften Erkrankung sein kann, ist allen bewusst. Aber auch die Zunahme von Körpergewicht kann zu ausgesprochenem Leidensdruck führen, welcher durch die frühe Identifikation der Ursache gelindert werden kann.

Keypoints

-

Ein Gewichtsverlust >5% in6 Monaten ist abklärungsbedürftig, einer >10% ist dringend abklärungsbedürftig.

-

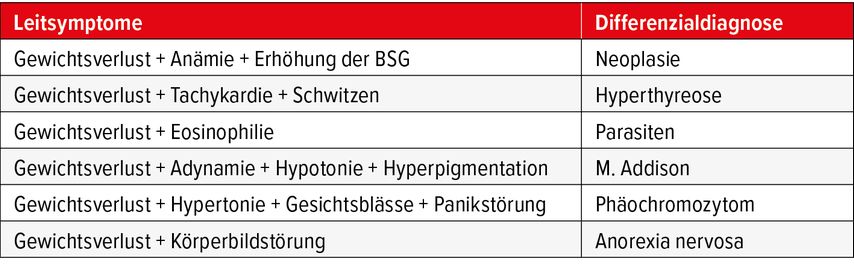

Bei Gewichtsverlust mit Anämie, erhöhter BSG (und weiterer B-Symptomatik) sollte an eine Neoplasie gedacht werden.

-

Bei multimorbiden Patienten kann ein ungewollter Gewichtsverlust durch mehrere Ursachen bedingt sein.

-

Ein Gewichtsverlust kann manchmal ein erstes Zeichen einer schwersten Beeinträchtigung sein.

-

Bei adipösen Patienten sollte immer gefragt werden, ob der Gewichtsverlust aus einer Intervention resultiert.

-

Eine Gewichtszunahme >5% in kurzer Zeit und jede Gewichtszunahme >10% in6 Monaten sind abklärungsbedürftig.

-

Man sollte sich davor hüten, die Schublade «willensschwacher Vielesser» und/oder «bewegungsmuffliger Couchpotato» zu bedienen.

-

Eine ungewollte Gewichtszunahme sollte genauso rasch exploriert (und therapiert) werden wie eine Gewichtsabnahme.

-

Eine chronische über Jahre anhaltende Gewichtszunahme ist häufig Ausdruck einer Essstörung.

-

Adipositas ist eine komplexe multifaktorielle Krankheit.

Die regelmässige Überprüfung des Körpergewichtes sollte Routine in der hausärztlichen Praxis sein. Es ist zu empfehlen, dass der Patient bei jedem Vorstellungstermin gewogen und die Körpergewichtskurve im Praxis-Softwaresystem optisch dargestellt wird. Zudem sollte bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen >55. Lebensjahr auch einmal im Jahr die Körperhöhe gemessen werden.

In unserer modernen Konsumgesellschaft sind 50% der Erwachsenenpopulation übergewichtig (BMI ≥25–29,9kg/m2) und 15% adipös (BMI ≥30 kg/m2).1 Und trotzdem ist unser Gewicht genauso stringent reguliert wie der Blutdruck. Denn, wenn dies nicht so wäre, würden wir pro Jahr 15kg an Gewicht zunehmen, wenn wir nur zwei Stück Zucker pro Tag mehr an Kalorien zuführen würden, als wir verbrauchen.

Das Gewicht unterliegt einem physiologischen Altersgang. Erwachsene Menschen haben im Alter von 18 bis 20 Jahren ihr niedrigstes Erwachsenengewicht (z.B. 60kg bei einer Körperhöhe von 160cm). Zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr vollziehen sich verschiedene einschneidende soziale Ereignisse wie Übertritt in das Berufsleben und ggf. Familiengründung. Bei beiden Geschlechtern verändert sich die Bewegungssituation. Bei Frauen gibt es zudem mit dem Eintreten von Schwangerschaften weitere Einflüsse auf die Gewichtsregulation. Aus diesem Grund kommt es in diesem Zeitraum zu einem geringen Gewichtsanstieg, im Durchschnitt von 2–5% (was im oben genannten Beispiel zu einem Gewicht von 63kg führen würde). Ab dem 45. Lebensjahr kann der Energiestoffwechsel aufgrund von Muskelverlust abnehmen. Regelmässige gemischte (Kraft/Ausdauer) körperliche Aktivität von 2–3h pro Woche verzögert diese Reduktion. Bei sportlich aktiven Menschen beginnt der Grundumsatz auch bei guter Muskulatur erst nach dem 60. Lebensjahr abzufallen. Dies bewirkt dann häufig eine weitere Gewichtszunahme um 5–10%. Im Alter von 70–80 Jahren wird unsere oben genannte Person schliesslich ein Gewicht zwischen 66 und 70kg aufzuweisen haben. Durch Alterungsprozesse kommt es zur Reduktion der Darmtätigkeit, auch die Regulation von Hunger und Appetit verändert sich, sodass Menschen, die älter als 80 Jahre sind, wieder deutlich an Gewicht verlieren. Die Person in unserem Fallbeispiel wiegt dann wieder um 60kg.

Ein ungewollter Gewichtsverlust von ≥5% des Körpergewichtes bei Normalgewicht im Verlauf von sechs Monaten resp. von ≥2% bei Untergewicht ist abklärungsbedürftig. Ebenso sollte eine Gewichtszunahme von ≥5% des Körpergewichtes in sehr kurzer Zeit und von ≥10% innerhalb von sechs Monaten Augenmerk erhalten, unabhängig vom aktuellen Gewichtszustand des Betroffenen.

Ursachen und Diagnostik des Gewichtsverlustes

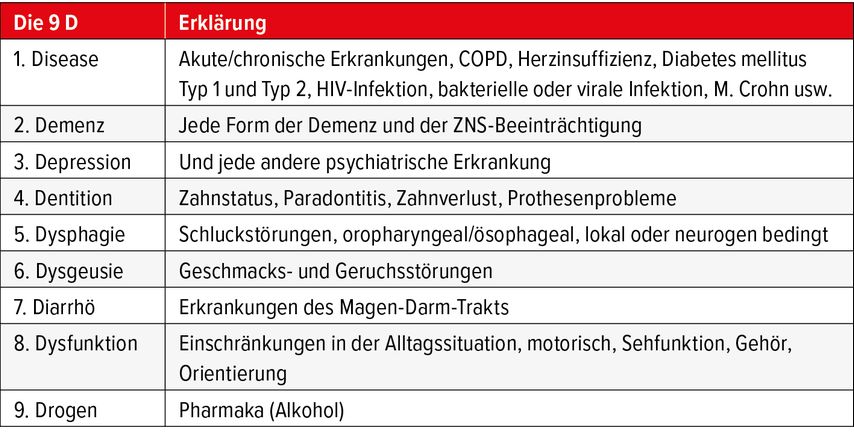

Eine exakte Dokumentation des Gewichts, eine gute Anamnese, die körperliche Untersuchung und die Labordiagnostik führen in der Regel zum Erkennen der Ursache des Gewichtsverlustes. In Tabelle 1 sind Leitsymptome aufgeführt, die bei der Differenzialdiagnose wegweisend sein können. Bei der Ursachensuche können auch die «9 D» nach Robbins (Disease, Demenz, Depression, Dentition, Dysphagie, Dysgeusie, Diarrhö, Dysfunktion, Drogen) hilfreich sein (Tab. 2).

Tab. 2 : Die «9 D» nach Robbins können bei der Suche nach der Ursache eines Gewichtsverlusts hilfreich sein (adaptiert nach Robbins, 1989)2

Bei der Diagnostik kann wie folgt vorgegangen werden:3

-

Anamnese: Erfragen von Begleitsymptomen, gastrointestinalen Symptomen, B-Symptomatik, funktionellen Einschränkungen, Geschmacks- und Geruchsveränderungen, neuen Erkrankungen, neuen Medikamenten, Veränderungen im Lebensstil, sozioökonomischen Faktoren, Lebenssituation, psychischen Symptomen; eventuell Fremdanamnese

-

Status: Temperatur messen, Gewicht regelmässig messen, Mundhöhle inspizieren, Schilddrüse untersuchen, Hautveränderungen anschauen, Blutdruck messen, auf verstärktes Schwitzen achten, Behaarung anschauen, Prostata untersuchen, Organe auskultieren/palpieren

-

Labor:Es ist das gleiche Basis-Labor wie bei der Gewichtszunahme durchzuführen: Differenzialblutbild, CRP, Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG), Nüchternblutzucker/HbA1c, Natrium, Kalium, Kalzium, Nierenwerte, Leberwerte und Cholestaseparameter, Pankreaswerte, Laktatdehydrogenase, alkalische Phosphatase, Schilddrüsenwerte (TSH, fT4, fT3), Ferritin, Urinstatus/-sediment

-

Zusätzlich ggf.: infektiologische und immunologische Abklärungen, Stuhluntersuchungen usw.

Der Gewichtsverlust kann das erste Zeichen einer sich entwickelnden massiven Beeinträchtigung sein, die sich in eine schwere intensivpflichtige Situation entwickeln kann, wie zum Beispiel bei einer Addison-Krise, einer Exsikkose, einer schweren Elektrolytentgleisung oder einer Ketoazidose. Dringlicher Handlungsbedarf mit rascher Hospitalisation ist gegebenenfalls auch bei einer Anorexie, einem Phäochromozytom, einer exazerbierten COPD oder bei blutigen Durchfällen im Rahmen einer entzündlichen Darmerkrankung erforderlich.

Eine adipöse Person hat für Tumorerkrankungen, die besonders häufig sind, wie Dickdarm-, Brust-, Gebärmutter- und Prostatakrebs ein deutlich höheres Risiko als eine normalgewichtige Person. Bei einem Gewichtsverlust sollte unabhängig vom BMI immer gefragt werden, ob dieser durch eine Intervention erfolgt ist.

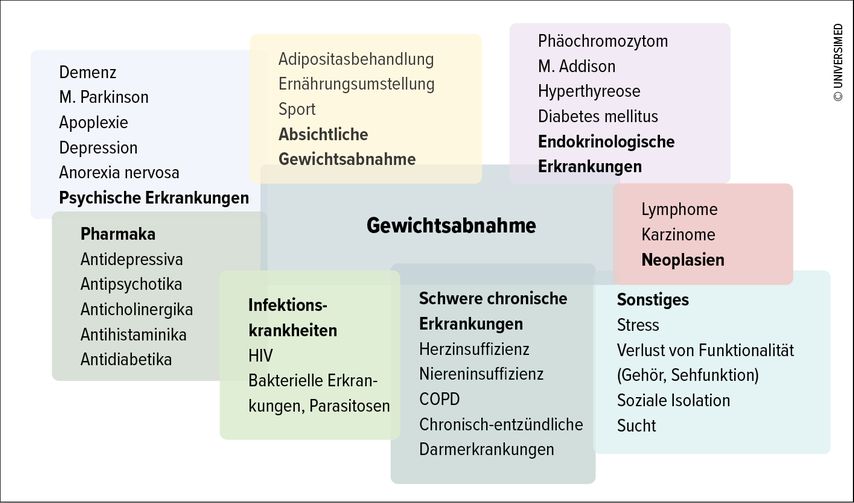

Abbildung 1 zeigt eine Synopsis der häufigsten Ursachen einer Gewichtsabnahme.

Ursachen und Diagnostik der Gewichtszunahme

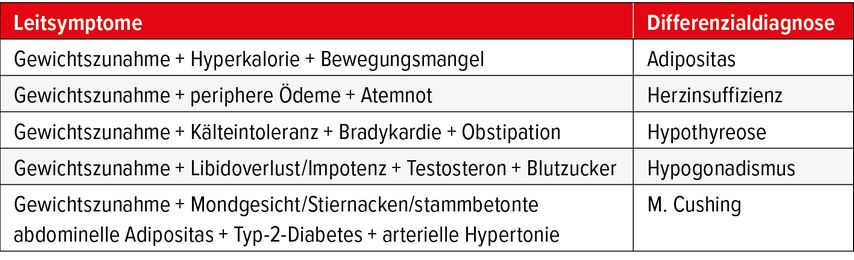

Auch bei der Gewichtszunahme gilt, eine exakte Dokumentation des Gewichtes, eine gute Anamnese, die körperliche Untersuchung und die Labordiagnostik führen in der Regel zur richtigen Diagnose. Die Leitsymptome, die bei der Differenzialdiagnose wegweisend sein können, sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Bei der Diagnostik kann wie folgt vorgegangen werden:

-

Anamnese: Erfragen von Begleitsymptomen, «Life Events», psychischen Problemen, neuen Pharmaka, Veränderungen des Lebensstils (inklusive Schlaf/Stress), Arbeitssituation, sozioökonomischer Situation, Belastungen in der Familie/Partnerschaft

-

Status:5,6 Gewicht regelmässig messen, Beurteilung der Art und Weise der Fettablagerungen (Lipohypertrophie/Lipödem, partielle Lipodystrophie), Beurteilung der Fettverteilung, Lebergrösse, stammbetonte Adipositas, Mondgesicht, Stiernacken, Striae, Café-au-lait-Flecken (z.B. im Nacken), Muskelstatus

-

Labor: Es ist das gleiche Labor wie bei der Gewichtsabnahme zu empfehlen: Differenzialblutbild, CRP, BSG, Nüchternblutzucker/HbA1c, Natrium, Kalium, Kalzium, Nierenwerte, Leberwerte und Cholestaseparameter, Pankreaswerte, Laktatdehydrogenase, alkalische Phosphatase, Schilddrüsenwerte (TSH, fT4, fT3), Ferritin, Urinstatus/-sediment

-

Zusätzlich ggf.: oraler Glukosetoleranztest, Lipid-Panel/Gesamtcholesterin, HDL-C, LDL-C, Triglyzeride, Hormonuntersuchungen: Cortisol, Testosteron, Follikel-stimulierendes Hormon, luteinisierendes Hormon

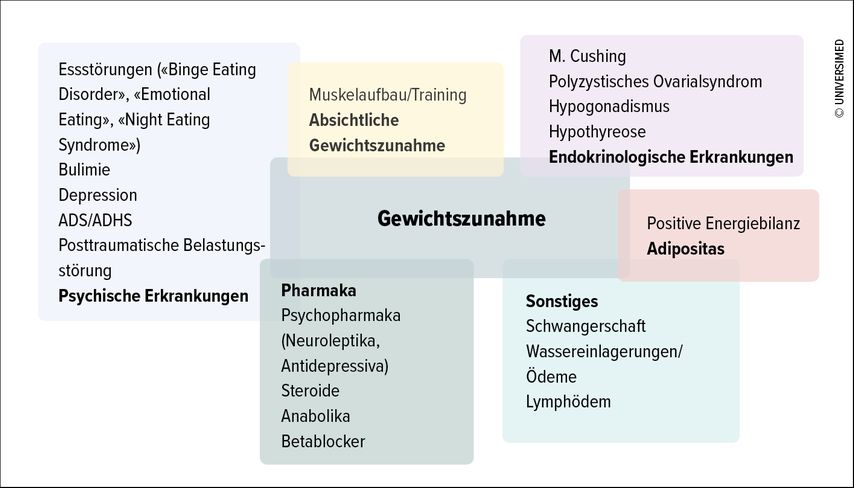

Die erhöhte Zufuhr von Nahrungsenergie bei gleichzeitigem Bewegungsmangel stellt die häufigste Ursache für eine Gewichtszunahme dar. Allerdings ist das Gewicht bzw. der BMI lediglich ein Screening-Parameter für die multifaktorielle und komplexe Erkrankung Adipositas.

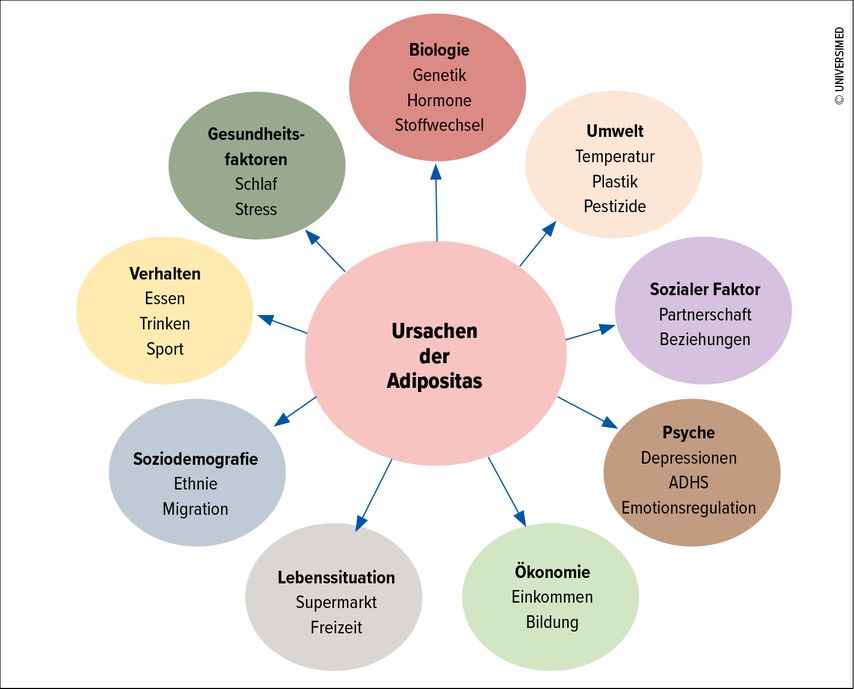

Neben der erhöhten Zufuhr von Nahrungsenergie und dem Bewegungsmangel spielen bei der Entwicklung der Adipositas weitere Ursachenkomplexe eine Rolle (Abb. 2).

Adipositas als Krankheit ist neben der Gewichtszunahme entsprechend dem «Edmonton Obesity Staging System» auch noch durch metabolische (Typ-2-Diabetes, polyzystisches Ovarialsyndrom, Dyslipidämie, Hyperurikämie usw.), mechanische (Hypertonie, Arthrose, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom usw.) mentale (Depression, Essstörungen usw.) und monetäre (gesellschaftliche Diskriminierung usw.) Begleiterkrankungen charakterisiert.8,9

In den letzten zehn Jahren ist das Verständnis der genetischen,10 biologischen11 und psychischen Aspekte dieser Erkrankung immer besser geworden. Gesundheitsfaktoren wie Stress und Schlaf nehmen aufgrund der rasanten Veränderungen in unserer Gesellschaft eine deutlich grössere Bedeutung ein. Bei Menschen mit einem BMI >40kg/m2 kommen Essstörungen bei etwa 40% der Betroffenen vor.12 Charakteristisch für eine unbehandelte «Binge Eating Disorder» ist die permanente Gewichtszunahme von meist etwa 10kg pro Jahr, nicht selten über Jahre. Sind die Patienten in einer derartigen Störung dann in konservativer Behandlung der Adipositas, hört die Gewichtszunahme meist auf, aber für eine Gewichtsabnahme braucht es bei einer solch schweren Problematik nicht selten eine chirurgische Therapie der Adipositas.13

Es ist zu hoffen, dass auch ökonomische, soziologische und ökologische Aspekte des Problems Adipositas, wie zum Beispiel Mikroplastik oder Pestizide als endokrine Disruptoren, kritisches öffentliches Interesse erlangen und gar eine philosophische Diskussion des Wertesystems unserer Gesellschaft anstossen, denn Adipositas ist nicht allein ein medizinisches Problem!14,15

Die häufigsten Ursachen einer Gewichtszunahme sind in Abbildung 3 dargestellt.

Abb. 4: Die regelmässige Überprüfung des Körpergewichtes sollte in der hausärztlichen Praxis Routine sein. Eine Gewichtszunahme von ≥10% in sechs Monaten sollte genauso abgeklärt werden wie ein ungewollter Gewichtsverlust von ≥5% in sechs Monaten

Literatur:

1 Bundesamt für Statistik; 17.10.2019 2 Robbins LJ: Evaluation of weight loss in the elderly. Geriatrics 1989; 44: 31-7 3 Lankisch PG: Der ungewollte Gewichtsverlust: Diagnostik und Prognose. Dtsch Arztebl 2002; 99: A-1086/B-905/C-847 4 Suter PM: 24.1 Gewichtszu- und -abnahme. In: Battegay E (Hrsg.): Differenzialdiagnose Innerer Krankheiten. 21. Aufl. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag, 2017 5 Bringezu G, Schreiner O (Hrsg.): Lehrbuch der Entstauungstherapie. Berlin: Springer, 2020 6 Brown RJ et al.: The diagnosis and management of lipodystrophy syndromes: a multi-society practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2016; 101: 4500-11 7 Safaei M et al.: A systematic literature review on obesity: Understanding the causes & consequences of obesity and reviewing various machine learning approaches used to predict obesity. Comput Biol Med 2021; 136: 104754 8 Sharma AM, Kushner RF: A proposed clinical staging system for obesity. Int J Obes 2009; 33: 289-95 9 Wilson PW et al.: Clustering of metabolic factors and coronary heart disease. Arch Intern Med 1999; 159: 1104-9 10 Stunkard AJ et al.: Weights of parents and infants: is there a relationship? Int J Obes Relat Metab Disord 1999; 23: 159-62 11 van Strien T: Causes of emotional eating and matched treatment of obesity. Curr Diab Rep 2018; 18: 35 12 Van Strien T et al.: Cortisol reactivity and distress-induced emotional eating. Psychoneuroendocrinology 2013; 38: 677-84 13 Tryon MS et al.: Having your cake and eating it too: a habit of comfort food may link chronic social stress exposure and acute stress-induced cortisol hyporesponsiveness. Physiol Behav 2013; 114-115: 32-7 14 Haas K et al.: Effectiveness and feasibility of a remote lifestyle intervention by dietitians for overweight and obese adults: pilot study. JMIR Mhealth Uhealth 2019; 7: e12289 15 Lee DH et al.: A strong dose-response relation between serum concentrations of persistent organic pollutants and diabetes: results from the National Health and Examination Survey 1999-2002. Diabetes Care 2006; 29: 1638-44

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr als nur eine trockene Angelegenheit: Die Sjögren-Erkrankung im Fokus

Die Sjögren-Erkrankung (SjD) ist eine chronisch-entzündliche, systemische Autoimmunerkrankung mit hoher klinischer Variabilität. Sie gehört zur Familie der Kollagenosen, zu der ...

Tinnitusmanagement 2025

Die Behandlung von Tinnitus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die AWMF-Leitlinien zum Tinnitusmanagement bieten evidenzbasierte Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie ...

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Welche Störungen dem RLS zugrunde liegen, welche Symptome es auslöst und wie Diagnostik ...