Bessere Transplantatfunktion nach Lebendnierenspende

Bericht: Regina Scharf, MPH

Medizinjournalistin

Für eine Lebendnierenspende gibt es viele Argumente: menschliche, funktionelle und ökonomische, wie man von Prof. Dr. med. Jürg Steiger, Chefarzt Nephrologie am Universitätsspital Basel, erfuhr. Im Fokus seines Referats an der digital medArt basel.20 standen aber auch die Konsequenzen für die Spender.

Die Einführung in das Thema Lebendnierenspende startete mit einem Plädoyer des Referenten, Prof. Dr. med. Jürg Steiger. Dieser sagte: «Es gibt kein grösseres Geschenk, als einem anderen Menschen einen eigenen Körperteil zu spenden, damit dieser länger und mit einer besseren Qualität leben kann». Doch nicht nur aus menschlicher, sondern auch aus ökonomischer Sicht ist die Lebendnierenspende sinnvoll. Rund 500000 Franken an Gesundheitskosten werden im Vergleich zu einer Nierenersatztherapie durch die Nierentransplantation eingespart. Dazu kommt, dass die Transplantate von Nierenlebendspendern deutlich länger überleben als jene von Verstorbenen. Ob die Transplantation blutgruppenkompatibel oder -inkompatibel erfolgt, ist irrelevant: Die Transplantatüberlebensraten beider Verfahren sind heute miteinander vergleichbar.

Am Universitätsspital Basel stammt schätzungsweise die Hälfte der Nierentransplantate von einem Lebendspender; schweizweit sind es circa 40%. Interessant ist, dass Frauen mit einem Anteil von zwei Dritteln besonders häufig eine Niere spenden. Davon profitieren in zwei Dritteln der Fälle Männer.

Welche Folgen hat der Eingriff für den Spender?

Die Frage, welche Konsequenzen die Lebendnierenspende für die eigene Gesundheit hat, treibt viele Spender um. Eine Untersuchung des Schweizerischen Lebendspende-Gesundheitsregisters (Swiss Organ Living-Donor Health Registry, SOL-DHR)1, die die zukünftigen Spender anhand ihrer glomerulären Filtrationsrate (GFR) stratifizierte, zeigte, dass die GFR nach der Nierenentnahme in den einzelnen Gruppen um circa 15–30% abnahm und über den anschliessenden Beobachtungszeitraum von 24 Jahren stabil blieb. Dies galt auch für Personen, deren Nierenfunktion vor der Spende bereits leicht eingeschränkt war. Die systolischen Blutdruckwerte und die Fälle mit einer leichten Albuminurie nahmen bei den Spendern während des 24-jährigen Beobachtungszeitraums leicht zu. Unverändert blieben dagegen die diastolischen Blutdruckwerte.

Mehr als 85% der Spender gaben in der regelmässigen Befragung nach dem Eingriff an, sich körperlich fit zu fühlen. Etwa 95% bewerteten ihren Gesundheitszustand als gut bis ausgezeichnet. Lediglich 2,8% beantworteten die Frage, ob sie rückblickend ihre Niere wieder spenden würden, mit Nein. «Üblicherweise sind dies Personen, bei denen postoperativ Komplikationen aufgetreten sind oder bei denen das Transplantat im Empfänger nicht gut funktioniert hat», sagte Prof. Steiger.

Lebenslange Nachbetreuung

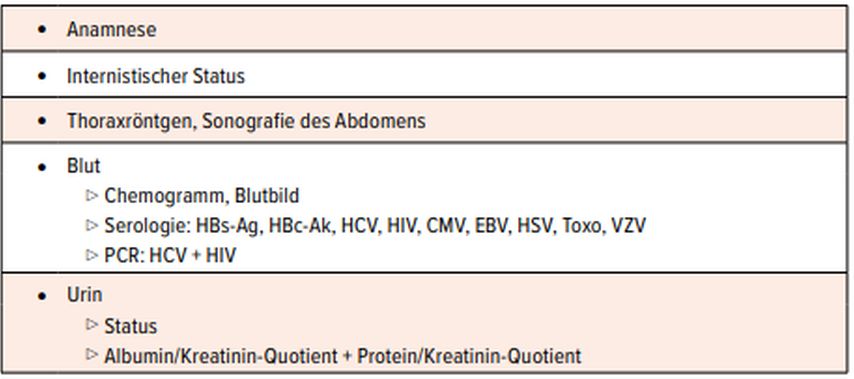

Die Abklärungen für eine Lebendnierenspende sind relativ einfach und können ausserhalb der Transplantationszentren durchgeführt werden (Tab. 1). Das Universitätsspital Basel stellt eine Checkliste der notwendigen Untersuchungen zur Verfügung. Die Nachbetreuung weist hingegen einige Besonderheiten auf. Seit 1993 werden alle Personen, die an einem der sechs Schweizer Transplantationszentren ein Organ gespendet haben, in das SOL-DHR eingeschlossen. Der Gesetzgeber schreibt eine lebenslange Nachbetreuung der Nierenlebendspender vor. Die regelmässigen Kontrollen werden vom SOL-DHR organisiert, können aber auch beim Hausarzt, Nephrologen oder in einem der Transplantationszentren durchgeführt werden. Ein wichtiger Aspekt der Nachbetreuung ist eine konsequente antihypertensive Behandlung mit ACE-Hemmern und AT-II-Rezeptorblockern bei Personen, die nach der Nierenspende eine arterielle Hypertonie entwickeln.

Für die Lebendnierenspende existiert keine Altersgrenze. Das Alter hat aber dennoch einen grossen Einfluss auf den Erfolg des Eingriffs bei Spender und Empfänger.

So dauert u.a. die Rekonvaleszenz im Alter länger und die Komplikationsrate ist höher. «Eine umfangreiche Aufklärung über den Spendenablauf, mögliche Folgen des Eingriffs, die Nachbetreuung und die Chancen, dass die Niere beim Empfänger funktioniert, ist von grosser Bedeutung, denn es handelt sich bei den Spendern um gesunde Menschen», sagte Steiger. Als unterstützende Information kann die Schweizer Lebendspenderbroschüre des SOL-DHR eingesetzt werden.2

Fragen und Antworten aus dem Live-Chat mit Prof. Jürg Steiger

Werden Nieren vor allem innerhalb der Familie gespendet?

J. Steiger: Eine emotionale Nähe ist in der Schweiz erwünscht, aber nicht obligatorisch. Damit möchte man sogenannte Crossover-Lebendspenden ermöglichen. Tatsächlich finden die meisten Spenden innerhalb der Familie statt. In circa 30–40% der Fälle sind die Nierenlebendspender Ehe- oder Lebenspartner, in circa 30% Eltern und in etwa 20% Geschwister. Laut Gesetz kann jeder, der volljährig ist, eine Niere spenden.

Die Nierenentnahme führt unter Umständen zur Niereninsuffizienz. Steigt damit auch das kardiovaskuläre Risiko der Spender?

J. Steiger: Diese Frage wird viel diskutiert. Wir glauben, dass dem nicht so ist, denn die betroffenen Personen leiden ja nicht an einer Nierenerkrankung, sondern büssen durch die Nierenspende einen Teil ihrer Nierenfunktion ein. Das zeigt sich auch daran, dass die GFR nach der Nierenspende abfällt und dann über viele Jahre hinweg konstant bleibt. Die KDIGO-Guidelines der International Society of Nephrology sind deshalb bei diesen Personen nicht anwendbar.

Kommen Personen mit Vorerkrankungen wie arterieller Hypertonie oder Diabetes mellitus als Nierenspender infrage?

J. Steiger: Bei Personen mit arterieller Hypertonie spielt zusätzlich das Alter eine wichtige Rolle. Generell werden Personen, deren Blutdruck mit einer antihypertensiven Therapie gut eingestellt ist, als Nierenspender akzeptiert. Ein 40-Jähriger, der infolge der arteriellen Hypertonie bereits sekundäre Komplikationen wie eine hypertrophe Kardiomyopathie aufweist, würde als Spender nicht akzeptiert werden, ein 70-Jähriger dagegen schon. Diabetes mellitus stellt dagegen eine absolute Kontraindikation für eine Nierenlebendspende dar.

Quelle:

digital medArt basel.20, 7.–8. Mai 2020

Literatur:

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr als nur eine trockene Angelegenheit: Die Sjögren-Erkrankung im Fokus

Die Sjögren-Erkrankung (SjD) ist eine chronisch-entzündliche, systemische Autoimmunerkrankung mit hoher klinischer Variabilität. Sie gehört zur Familie der Kollagenosen, zu der ...

Tinnitusmanagement 2025

Die Behandlung von Tinnitus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die AWMF-Leitlinien zum Tinnitusmanagement bieten evidenzbasierte Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie ...

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Welche Störungen dem RLS zugrunde liegen, welche Symptome es auslöst und wie Diagnostik ...