Asbestbedingtes Larynx- und Lungenkarzinom – Primär- oder Sekundärtumor?

Autorin:

Dr. Nicola Kotschy-Lang

Fachärztin für Innere Medizin und Arbeitsmedizin im Ruhestand

Auerbach, Deutschland

E-Mail: kotschylang@t-online.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im Folgenden wird der Fall eines deutschen Facharbeiters vorgestellt, der während seiner Berufstätigkeit asbesthaltigen Stäuben ausgesetzt war und dadurch an einem Plattenepithelkarzinom des Kehlkopfes erkrankte, das als Berufskrankheit anerkannt wurde. Späterentwickelte sich ein Adenokarzinom der Lunge, an dem der Patient schließlich starb. Der Unfallversicherungsträger lehnte die Anerkennung des Adenokarzinoms als Berufskrankheit mangels eines Obduktionsberichts ursprünglich ab, da das Lungenkarzinom nicht im Vollbeweis gesichert sei.

Keypoints

-

Prädilektionsstellen für das Auftreten von Karzinomen innerhalb des Kehlkopfes sind die Stimmbänder (glottische Tumoren). In über 90% der Fälle handelt es sich hierbei um Plattenepithelkarzinome.6

-

Feingeweblich werden beim asbestbedingten Lungenkarzinom alle bekannten Tumorformen gefunden, am häufigsten Adenokarzinome und Plattenepithelkarzinome.

-

Zum Staging bei Lungenkarzinom soll grundsätzlich eine kontrastmittelverstärkte Untersuchung von Thorax und Oberbauch (Nebennieren und Leber) durchgeführt werden.7

-

Dem ärztlichen Sachverständigen sind alle notwendigen Unterlagen einschließlich aller verfügbaren relevanten radiologischen, pathologisch-anatomischen und zytologischen Befunde zur Verfügung zu stellen.

Einleitung

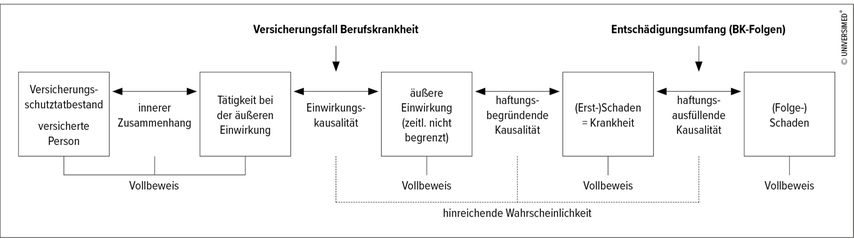

Als Zielorgane für asbestbedingte Krebserkrankungen gelten derzeit Lunge, Pleura, Kehlkopf, Peritoneum und Ovar. Zur Anerkennung eines Kehlkopfkrebses oder eines Lungenkarzinoms als Berufskrankheit (BK) nach Nr. 4104 der Berufskrankheitenverordnung (BKV) in Deutschland sind die berufliche Asbestexposition (Einwirkungskausalität) und das Vorliegen des Krankheitsbildes – Kehlkopfkrebs bzw. Lungenkarzinom – jeweils im Vollbeweis erforderlich. Die haftungsbegründende Kausalität muss mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen (Abb. 1).

Abb. 1: Wesentliche Bearbeitungsschritte bei der Prüfung zum Vorliegen einer Berufskrankheit in Deutschland (modifiziert nach DGUV 2012)5

Bei der Feststellung des Versicherungsfalls bei den asbestbedingten Krebserkrankungen (BK-Nr. 4104 BKV; in Österreich: BK 27b, 27c, 27d; siehe Factbox) kommt – die gesicherte Exposition im Sinne des einzelnen BK-Tatbestandes vorausgesetzt – der histologischen Sicherung des primären Tumors die zentrale Bedeutung zu.

Der durch Asbestfasern bedingte Lungenkrebs (BK-Nr. 4104 BKV; in Ö: BK27c) weist klinisch und diagnostisch keine wesentlichen Unterscheidungsmerkmale gegenüber einem Lungenkrebs anderer Ätiologie auf. Feingeweblich werden beim asbestbedingten Lungenkarzinom alle bekannten Tumorformen gefunden, am häufigsten Adenokarzinome und Plattenepithelkarzinome. Differenzialdiagnostisch müssen insbesondere Lungenmetastasen eines anderen Primärtumors ausgeschlossen werden.

Fallbericht

Arbeitsanamnese

Ein 1933 geborener Zimmermann war während seiner beruflichen Tätigkeiten als Zimmermann, Dachdecker, Gerüstbauer und Isolierer in den Jahren von 1961 bis 1992 auch als Bystander in einem Bauunternehmen und länger in einem Heizkraftwerk gegenüber asbestfaserhaltigen Stäuben exponiert.1 Die Präventionsdienste der Unfallversicherungsträger errechneten auf der Grundlage des Faserjahrreports der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 2013 eine kumulative Asbestfaserstaubdosis von 28,2 Faserjahren.

Die arbeitstechnischen Voraussetzungen für die Anerkennung der Berufskrankheiten nach Nr. 4103 und 4104 der BKV sind somit eindeutig erfüllt (Abb. 1). Bis 2005 war er Raucher (26 „pack years“).

Krankheitsverlauf

Im Rahmen der nachgehenden Vorsorge gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) für ehemals asbestexponierte Arbeitnehmer im Jänner 2006 wurde eine chronische Heiserkeit diagnostiziert. Daraufhin erfolgte im Februar 2006 eine stationäre Abklärung in einer HNO-Klinik mit den Diagnosen chronische hyperplastische Laryngitis und Carcinoma in situ rechte Glottis (Plattenepithelkarzinom pTcis cN0 cM0). Hierbei ist anzumerken, dass die Prädilektionsstellen für das Auftreten von Karzinomen innerhalb des Kehlkopfes die Stimmbänder (glottische Tumoren) sind. In über 90% der Fälle handelt es sich hierbei um Plattenepithelkarzinome.

Am 14.3.2006 wurden eine therapeutische Mikrolaryngoskopie mit Stimmlippenstripping und eine Ösophaguskopie durchgeführt. Das Staging mit Röntgen-Thoraxübersichtsaufnahmen, CT Halsregion und Oberbauchsonografie ergab keine Auffälligkeiten. Am 2.5.2006 erfolgte die Laser-Chordektomie rechts (Glottis-Ca pTa1). Bei Nachweis eines Lokalrezidivs an beiden Stimmlippen im April 2011 war eine Nachresektion erforderlich (TMN-Stadium rpT2 cN0 cM0 G3 R0).

Wegen einer Lymphknotenmetastase des vordiagnostizierten Glottiskarzinoms an der rechten Halsseite (histologisch ein wenig differenziertes, teils sarkomatoides herdförmig gering verhornendes Plattenepithelkarzinom) wurde im April 2013 eine Neck Dissection rechts (rpT2 pN1 cM0 G3 R0) durchgeführt.

Weitere ausführliche Untersuchungen in der HNO-Klinik 2014 und 07/2015 ergaben keine Hinweise auf ein Tumorrezidiv oder Metastasen des Larynxkarzinoms. Eine Sonografie des Abdomens 2014 zeigte Gallensteine sowie eine Steatosis hepatis.

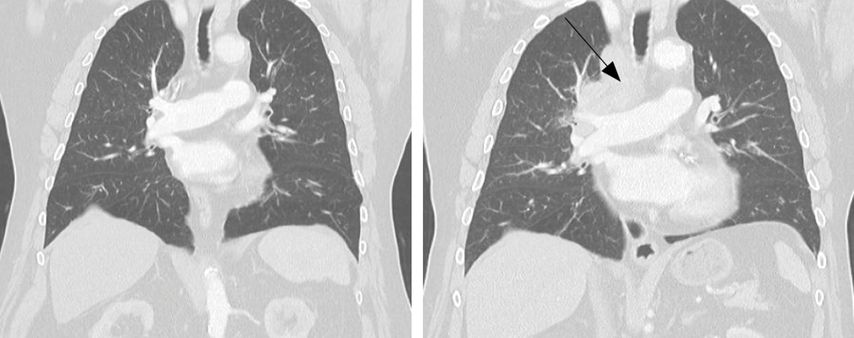

Am 8.9.2015 stellte sich der Patient im vorstationären Modus im Rahmen der HNO-ärztlichen Staging-Untersuchungen zum CT des Thorax vor. Diese CT-Untersuchung ergab im Vergleich zur Voruntersuchung von 2014 eine neu abgrenzbar mediastinal prätracheal im Bereich des Azygoswinkels weichteildichte Raumforderung im Maximum 5x3,1cm. Nach hilär zeigte sich eine weitere Raumforderung mit Maximaldurchmesser von 3 cm (Abb. 2) Es wurde eine diagnostische Abklärung unter der Frage eines primären Lungenkarzinoms empfohlen.

In der Bronchoskopie konnte endobronchial kein Tumornachweis erbracht werden. Der endobronchiale Ultraschschall ließ mehrere konfluierende Tumoren erkennen, ohne dass eine histologische Sicherung gelang.

Der histologische Befund einer Mediastinoskopie ergab schließlich ein undifferenziertes, solides, großzelliges Karzinom an der paratrachealen Tumorwand rechts im Sinne eines Adenokarzinoms. Dieser Befund wurde als ein Zweitkarzinom und nicht als ein Rezidiv des plattenepithelialen Kehlkopfkarzinoms bewertet (Institut für Pathologie des Klinikums). Die Tumorkonferenz kam am 17.11.2015 zu dem Ergebnis, dass der Befund am ehesten einem regional fortgeschrittenen inoperablen primären Zweitkarzinom der Lunge zuzuordnen sei. Formal bestand die Indikation für eine simultane oder sequenzielle Chemoradiotherapie.

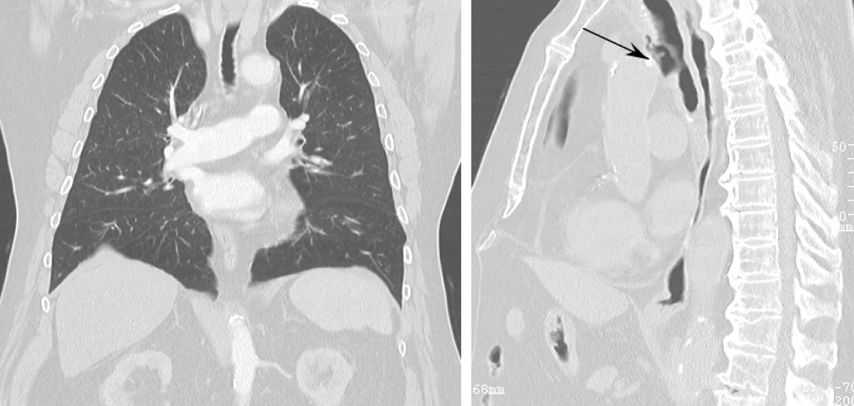

Am 13.1.2016 entschied sich der Patient für eine Radiatio des Lungenkarzinoms. Diese erfolgte bis 02/2016. Vom 6.4.2017 bis 13.4.2017 war der Patient wegen akuter Atemnot stationär in der medizinischen Klinik. Das CT des Thorax vom 13.4.2017 ergab entlang des Oberlappenbronchus und der Oberlappensegmentbronchien rechts peribronchovaskuläres Gewebe unregelmäßig verdickt mit Lumeneinengung der Bronchien, am ehesten postradiogen bedingt. Im Vergleich zur Voruntersuchung von 2015 war die mediastinale bis rechts hiläre Raumforderung regredient. Die klinischen und laborchemischen Befundesowie die im CT-Thorax angeschnittenen Oberbauchareale ergaben keine Hinweise auf einen Tumor aus dem oberen Gastrointestinaltrakt, den Gallengängen oder der Bauchspeicheldrüse.

Es zeigte sich bronchoskopisch im mittleren Anteil der Trachea ein desaströser Befund mit vollständiger Destruktion der ventralen Trachealwand mit freiliegender Knorpelspange, eitrig-fibrinös belegt. An den Rändern sowie im rechten Oberlappen der Lunge fand sich tumorinfiltrierte Schleimhaut. Der Patient wurde an dieser Stelle 2016 strahlentherapeutisch bei Sicherung eines Zweitkarzinoms der Lunge bestrahlt, sodass von einer eröffneten Tumornekrosehöhle ausgegangen werden kann (Abb. 3).

Am 17.5.2017 verstarb der Patient zu Hause im Alter von 84 Jahren. Er wurde von Angehörigen leblos im Bett mit Blutungen aus Mund und Nase vorgefunden.

Im Totenschein wurde als unmittelbare Todesursache eine Blutung aus der Trachea als Folge eines Larynxkarzinoms angegeben.Die Witwe des Verstorbenen stimmte mündlich und schriftlich einer Obduktion nicht zu. Diese Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer, muss man akzeptieren.

Berufskrankheitenverfahren und Diskussion

Erstmals im Rahmen einer nachgehenden Vorsorgeuntersuchung 12/2009 gemäß ArbMedVV für ehemals asbestexponierte Arbeitnehmer über die Gesundheitsvorsorge (GVS) in Augsburg wurde ärztlicherseits der Verdacht auf das Vorliegen einer Berufskrankheit (BK) nach Nr. 4104 der BKV (in Ö: BK 27d) – asbestbedingter Kehlkopfkrebs – geäußert. Die Röntgenthoraxübersichtsaufnahmen zeigten Buckelungen auf dem Zwerchfell, weshalb auch der Verdacht auf das Vorliegen einer Berufskrankheit nach Nr. 4103 der BKV – (in Ö: BK 27b) durch Asbeststaub verursachte Erkrankungen der Pleura – bestand.2

Ein fachpneumologisches Gutachten 2010 bestätigte das Vorliegen asbestbedingter Pleuraveränderungen. Der Unfallversicherungsträger hat dementsprechend eine Berufskrankheit nach Nr. 4103 der BKV ohne Minderung der Erwerbsfähigkeit als Versicherungsfall anerkannt. BK-unabhängig lag eine COPD vor.

Sowohl bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Asbestfaserstaub-Dosis am Arbeitsplatz von mindestens 25 Asbestfaserjahren (hier 28,2 Asbestfaserjahre) als auch in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter Erkrankung der Pleura ist der Kehlkopfkrebs im vorliegenden Einzelfall somit als BK nach Nr. 4104 der BKV anzuerkennen, da die versicherungsrechtliche Voraussetzung erfüllt ist. Das Krankheitsbild Kehlkopfkrebs wurde 2006 histologisch gesichert und liegt im Vollbeweis vor. Mit Bescheid vom 1.9.2010 wurde deshalb zutreffend eine Berufskrankheit nach Nr. 4104 der BKV (asbestbedingter Kehlkopfkrebs) anerkannt und eine Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) in Höhe von 30 v.H. ab 1.3.2006 festgestellt. Diese MdE-Feststellung entspricht auch der Falkensteiner Begutachtungsempfehlung auf Seite 133.3

In einem weiteren HNO-fachärztlichen Gutachten wurde aufgrund der Metastasierung des Kehlkopfkrebses und der Neck Dissection rechts die BK-bedingte MdE ab 18.4.2013 mit 40 v.H. eingeschätzt. Diese Einschätzung entspricht ebenfalls den Empfehlungen in den Falkensteiner Begutachtungsempfehlungen auf Seite 133.3

Der Unfallversicherungsträger erteilte einen dementsprechenden Rentenerhöhungsbescheid wegen wesentlicher Verschlimmerung und stellte die MdE auf 40 v.H. fest. Aufgrund der klinischen und pathologischen Untersuchungen aus der medizinischen Klinik lag bei dem Patienten ab dem 8.9.2015 ein Adenokarzinom der Lunge paratracheal und rechtshilär als Zweitkarzinom vor. Von Jänner bis Februar 2016 erfolgte eine Strahlentherapie des Adenokarzinoms. Dieses Adenokarzinom steht pathologisch in keinem Zusammenhang mit dem Plattenepithelkarzinom der Stimmlippe aus dem Jahre 2006. Sowohl die Pathologie des Klinikums als auch ein auswärtiges pathologisches Institut haben dies so bestätigt.

Strittig ist nun, ob es sichbei dem Adenokarzinom um ein primäres Lungenkarzinom oder um eine Metastasierung eines Tumors aus dem Gastrointestinaltrakt, den Gallengängen oder der Bauchspeicheldrüse handelt.

Dies hat versicherungsrechtliche Konsequenzen: Im Rahmen des anhängigen Sozialgerichtsverfahrens soll zu der Frage Stellung genommen werden, ob der Tod des 84-jährigen Versicherten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ursächlich oder wesentlich mitursächlich auf die Folgen der anerkannten Berufskrankheit nach Nr. 4104 der BKV – asbestbedingter Kehlkopfkrebs – oder auf die Folgen der anerkannten Berufskrankheit nach Nr. 4103 der BKV – durch Asbeststaub verursachte Erkrankung der Pleura – zurückzuführen ist oder ob der Tod die vermutliche Lebensdauer des Versicherten um mindestens ein Jahr verkürzt (vorverlegt) hat. Zu der auswärtigen fachpathologischen Stellungnahme lagen dort zwei Paraffinblöcke der mediastinalen Lymphknotenexstirpaten aus dem Klinikum vor.

Der Befund eines soliden Adenokarzinoms wurde bestätigt, wobei jedoch im Hinblick auf den Primärtumor insbesondere die lungenspezifischen immunhistochemischen Marker (plattenepitheliale Marker, TTF1, Napsin) negativ ausfielen. Zitat aus der Stellungnahme: „Die gegebene Differenzierung wäre z.B. auch denkbar im Rahmen der Metastasierung eines Tumors aus dem Gastrointestinaltrakt, den Gallengängen oder der Bauchspeicheldrüse. Ein Lungenkarzinom sei zwar möglich, aber nicht gesichert im Sinne des versicherungsmedizinisch geforderten Vollbeweises. Ein eindeutig manifester Primärtumor ist auch aus den vorliegenden medizinischen Befunden nicht zu entnehmen. Insoweit ist bei der gegebenen Adenokarzinom-Differenzierung ein Zusammenhang mit dem plattenepithelial-differenzierten und als BK4104 bereits anerkannten Stimmbandkarzinom ausgeschlossen.“

Der Unfallversicherungsträger lehnte infolgedessen die Anerkennung des Adenokarzinoms als Berufskrankheit nach Nr.4104 der BKV ab, da das Lungenkarzinom nicht im Vollbeweis gesichert sei. Es wurden keine Hinterbliebenenleistungen gewährt.

Dagegen erhoben die Hinterbliebenen des Patienten Klage vor dem Sozialgericht.

Demgegenüber steht der klinische Verlauf. Die Staging-Untersuchungen in der HNO-Klinik bis 2015 und auch die stationären Untersuchungen in der medizinischen Klinik nach Manifestation des Adenokarzinoms von 2015 bis zum Tod des Patienten am 17.5.2017 ergaben keine Hinweise auf eine Metastasierung eines Tumors aus dem Gastrointestinaltrakt, den Gallengängen oder der Bauchspeicheldrüse. Das Tumorboard in der medizinischen Klinik kam 2015 aufgrund der vorliegenden klinischen, radiologischen und histologischen Befunde zu dem Schluss, dass es sich bei den Raumforderungen im rechten Lungenoberfeld und prätracheal um ein primäres Lungenkarzinom (Adenokarzinom) handelt, und empfahl eine Bestrahlung.

Im Rahmen des Sozialgerichtsverfahrens wurde 2020eine weitere fachpathologische Stellungnahme im auswärtigen Institut für Pathologie eingeholt, Zitat: „Strittig ist der Vollbeweis eines primären Lungentumors. Der versicherungsmedizinisch geforderte sogenannte Vollbeweis ist somit lediglich unter Beziehung des klinischen Krankheitsbildes und der entsprechenden Untersuchungen zu erbringen. Die CT-Befunde aus den Staging-Untersuchungen lagen hier nicht vor. Es müsste somit in den radiomorphologischen Befunden eindeutig ein Lungentumor dokumentiert sein und ein Primärtumor aus dem oberen Magen-Darm-Trakt, Pankreas, Gallengängen und Gallenwegen ausgeschlossen sein. Bei einem derartigen Sachstand wäre dann quasi der indirekte Vollbeweis eines Lungentumors erbracht, wobei aus den oben genannten Gründen auf dem Gebiet der pathologischen Anatomie bei dem vorliegenden Sachstand der Vollbeweis allein nicht zu erbringen ist.“

In der AWMF-Leitlinie Diagnostik und Begutachtung asbestbedingter Berufskrankheiten4 heißt es, dass die Diagnose Lungenkrebs in der Regel histopathologisch gestellt wird. Nur im Ausnahmefall kann bei passenden klinischen und bildgebenden Befunden und einem entsprechenden Verlauf auch eine zytologische Diagnostik ausreichend sein.

Zusammenfassend kam die Gerichtssachverständige zu dem Ergebnis, dass aufgrund der medizinischen Untersuchungen aus dem Klinikum bei dem Patienten ab dem 8.9.2015 ein primäres Adenokarzinom vorlag. Die radiologischen Befunde sind eindeutig mit einem malignen Lungentumor vereinbar. Die vorliegenden Computertomogramme mit Kontrastmittel wurden leitliniengerecht durchgeführt und bilden den Thorax und die Oberbauchregion ab. Sowohl diese Computertomogramme als auch alle weiteren klinischen Befunde erbrachten keinen Hinweis auf einen Primärtumor im Gastrointestinaltrakt, in den Gallengängen oder in der Bauchspeicheldrüse. Im Jänner/Februar 2016 erfolgte eine Strahlentherapie des primären Lungenkarzinoms. Dieses Adenokarzinom steht in keinem Zusammenhang mit dem Plattenepithelkarzinom der Stimmlippe aus dem Jahre 2006, sondern es handelt sich hier unter Berücksichtigung der erfolgten beruflichen kumulativen Asbestfaserstaubdosis von 28,2 Faserjahren und der anerkannten BK 4103 der BKV um ein primäres asbestbedingtes Lungenkarzinom im Sinne der BK 4104 der BKV.

Bei der letzten stationären Behandlung 2017 zeigten sich bronchoskopisch eine Deformierung der Trachea im oberen Drittel sowie eine ausgeprägte Nekrosehöhle, die komplett destruiert war, im mittleren Drittel der Trachea. Die Ränder der Nekrosehöhle waren tumorinfiltriert. Die Nekrosehöhle ist postradiogen entstanden.

Am 17.5.2017 ist der 84-jährige Versicherte zu Hause wahrscheinlich wegen einer Blutung aus der Trachea gestorben. Die Tumorinfiltrationen haben wohl auf die mediastinalen Arterien übergegriffen. Der Tod war somit wesentliche Folge des ab dem 8.9.2015 diagnostizierten berufsbedingten Lungenkarzinoms nach Nr. 4104 der BKV.1

Entscheidung des Sozialgerichtes

Das zuständige Sozialgericht hat auf Anfrage der Gutachterin 2023 Folgendes mitgeteilt: „Der Rechtsstreit ist zwischenzeitlich durch Annahme eines von der Beklagten abgegebenen Anerkenntnisses, mit welchem der Lungentumor des Verstorbenen als BK4104 BKV anerkannt worden ist, in der Hauptsache erledigt.“

Das heißt, der zuständige Unfallversicherungsträger hat ein primäres Lungenkarzinom infolge der beruflichen Asbestexposition als Berufskrankheit nach Nr. 4104 der BKV anerkannt. Ab dem 8.9.2015 beträgt somit die Minderung der Erwerbstätigkeit infolge des berufsbedingten Lungenkarzinoms nach Nr.4104 der BKV bis zum Tod des Versicherten gemäß der Falkensteiner Empfehlung 100 v.H.3 Zudem ist der Tod Folge des Lungenkarzinoms mit Strahlentherapie. Es werden deshalb auch Hinterbliebenenleistungen an die Witwe des Versicherten gewährt.

Asbestbedingte Berufskrankheiten in Österreich

Aufgrund ihrer besonderen Gestalt können Asbestfasern in sehr tiefe Bereiche der Lunge vordringen, wo sie als Folge ihrer extremen Beständigkeit nicht mehr abgebaut werden können. Lokale entzündliche Reaktionen können zu einer speziellen Form der Lungenfibrose führen. Asbestfasern können auch bis zum Lungen- und Rippenfell und weiter bis in die Bauchhöhle vordringen, wo sie wiederum bindegewebsbildende Prozesse hervorrufen können. Infolge dieser Veränderungen können sich auch noch viele Jahrzehnte nach erfolgter Exposition verschiedene Krebserkrankungen entwickeln.8

Zu den asbestbezogenen Berufskrankheiten in Österreich zählen die BK 27a (Asbeststaublungenerkrankung; Asbestose), die BK 27b (bösartige Neubildungen des Rippenfells, des Herzbeutels und des Bauchfells durch Asbest), die BK 27c (bösartige Neubildungen der Lunge durch Asbest) sowie die BK 27d (bösartige Neubildungen des Kehlkopfes durch Asbest).8 Das durch Asbest verursachte Pleuramesotheliom (BK 27b) steht bei der Anerkennung als Berufskrankheit unter den Krebserkrankungen mit Abstand an erster Stelle. Es handelt sich dabei um bösartige Neubildungen, die meist das Rippenfell, manchmal auch den Herzbeutel oder das Bauchfell befallen. Da bereits eine kurze Asbestexposition ausreicht, wird das Pleuramesotheliom auch bei kurzzeitigem beruflichem Kontakt mit Asbest als Berufskrankheit anerkannt. Das Asbestlungenkarzinom (BK 27c) ist die zweithäufigste als Berufskrankheit anerkannte Krebsart. Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Stand besteht eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung – das heißt, eine geringe Asbestexposition führt zu einer moderaten Erhöhung des Lungenkrebsrisikos, eine hohe Exposition bedeutet ein hohes Risiko.9

Literatur:

1 Kotschy-Lang N: Asbestbedingtes Stimmlippen- und Lungenkarzinom – primärer Zweittumor? Atemwegs- und Lungenkrankheiten 2022; 48: 328-34 2 Kraus T: Arbeitsmedizin Handbuch für Theorie und Praxis. BK 4103 bis 4105: Asbestbedingte Erkrankungen der Atemwege und der Lunge, des Rippenfells und des Bauchfells. Stuttgart: Gentner-Verlag, 2014 3 Kraus T et al.: Empfehlung für die Begutachtung asbestbedingter Berufskrankheiten-Falkensteiner Empfehlung 2011. www.dguv.de/publikationen ; zuletzt aufgerufen am16.4.2024 4 Kraus T et al.: Diagnostik und Begutachtung asbestbedingter Berufskrankheiten. Interdisziplinäre S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V. 2020. https://register.awmf.org/assets/guidelines/002-038l_S2k_Diagnostik_und_Begutachtung_asbestbedingter_Berufskrankheiten_2021-01.pdf ; zuletzt augerufen am 16.4.2024 5 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Empfehlung für die Begutachtung der Berufskrankheiten der Nummern 1315 (ohne Alveolitis), 4301 und 4302 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) – Reichenhaller Empfehlung 2012. https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1946 ; zuletzt aufgerufen am 16.4.2024 6 Tannapfel A, Neumann V: Begutachtung der asbestbedingten Berufserkrankungen Falkensteiner Tage 2008. Was fordert der Pathologe in der Diagnostik der Berufskrankheiten Nrn. 4103 bis 4105. Berlin: DGUV 2008. Seiten 23-35 7 Leitlinienprogramm Onkologie: Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms. Version 2.2. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/Lungenkarzinom/Version_2/LL_Lungenkarzinom_Langversion_2.2.pdf ; zuletzt augerufen am 16.4.2024 8 https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitsstoffe/Arbeitsstoffe_mit_eigenen-besonderen_Regelungen/Asbest_-_Kein_Thema_der_Vergangenheit.html ; zuletzt augerufen am 16.4.2024 9 https://www.sicherearbeit.at/ausgaben/2019/ausgabe-2-2019/krebs-als-berufskrankheit ; zuletzt augerufen am 16.4.2024

Weitere Literatur:

bei der Autorin

Das könnte Sie auch interessieren:

Asthma und der zirkadiane Rhythmus

Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...

Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?

Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...