Reizstoff-induziertes Asthma am Arbeitsplatz

Autor:innen:

Ap. Prof. Priv.-Doz. Dr. Galateja Jordakieva, PhD

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna,

MSc., MSc., MBA

Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin

Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Exposition gegenüber Reizstoffen kann auch bei Personen ohne vorbestehende Lungenerkrankung eine anhaltende bronchiale Hyperreagibilität und Asthmasymptomatik auslösen. Die akute Form des „Reizstoff-induzierten Asthmas“ („reactive airway dysfunction syndrome“; RADS) ist bereits nach einmaliger massiver Reizstoffinhalation möglich.

Keypoints

-

Bei neu aufgetretenem Asthma bronchiale sollte anamnestisch eine etwaige Reizstoffexposition am Arbeitsplatz erhoben werden.

-

Reizstoff-induziertes Asthma ist bereits nach einmaliger massiver Reizstoffexposition möglich.

-

Regelmäßige Verlaufskontrollen zur frühzeitigen Erkennung einer Verschlechterung sowie zur Einschätzung der Effektivität von Therapie, Rehabilitations- und Schutzmaßnahmen sind empfohlen.

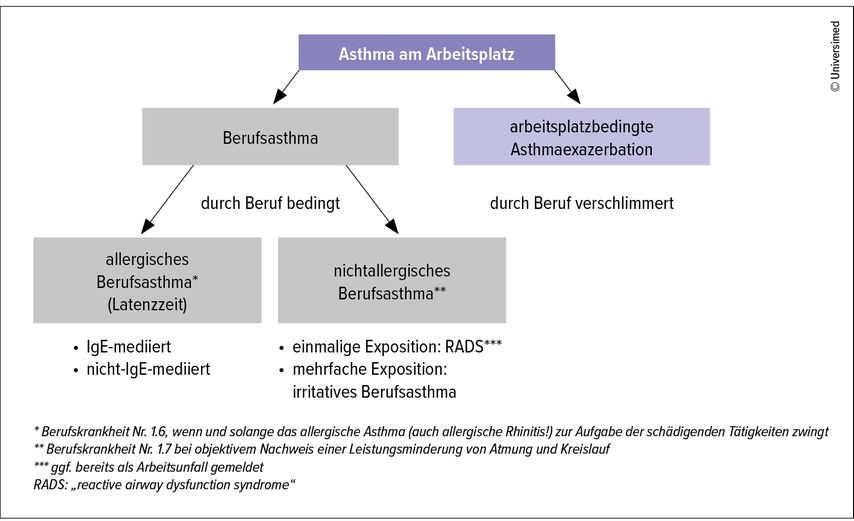

Circa 9–25% der Asthmafälle im Erwachsenenalter können auf berufliche Auslöser zurückgeführt werden.1 Ist die Asthmaerkrankung primär berufsbedingt bzw. durch Arbeitsstoffe ausgelöst, spricht man von einem Berufsasthma. Hier kann eine ärztliche Meldepflicht als Berufskrankheit bestehen (Abb. 1). Führen hingegen bei vorbestehendem Asthma bronchiale Reizstoffe oder andere Arbeitsplatzfaktoren (z.B. Kälte, Stress) zu Atemwegssymptomen, spricht man im arbeitsmedizinischen Kontext von einer „arbeitsplatzbedingten“ Verschlechterung eines bekannten oder sich parallel entwickelnden (primär) nicht berufsbedingten Asthmas.1,2

Reizstoffe – meistens Gase oder sehr feine Stäube mit irritativen bzw. chemisch-toxischen Eigenschaften – können aber auch bei Personen ohne vorbestehende Lungenerkrankungen ein Reizstoff-induziertes Asthma („irritant-induced asthma“) auslösen.3 Niedermolekulare („low molecular weight“; LMW) Allergene, die vor allem als Auslöser (nicht-)IgE-mediierter allergischer Reaktionen bekannt sind, können ebenfalls als Reizstoffe fungieren und diese Form des irritativen Asthmas auslösen.4 Im Gegensatz zum allergischen Asthma liegt dem Reizstoff-induzierten Asthma keine immunologische Sensibilisierung (Latenzzeit!) zugrunde, und bereits der erste Kontakt mit der auslösenden Substanz kann zu Atemwegsbeschwerden führen.3,4

Pathophysiologie

Das Reizstoff-induzierte Asthma entsteht einerseits aus einer direkten toxischen Schädigung des Atemwegsepithels und andererseits indirekt durch die Migration und Aktivierung von Entzündungszellen in der bronchialen Schleimhaut.5 In der Akutphase führen vor allem neutrophile Granulozyten zur Freisetzung von reaktiven Sauerstoffspezies und proteolytischen Enzymen, in der Folge migrieren auch weitere Immunzellen in das Atemwegsepithel.5,6 Die resultierende Reizstoff-induzierte Entzündungsreaktion mündet letztendlich in einer Beeinträchtigung der Atemwegsbarriere, Ablagerung von Kollagenfasern und bronchialer Hyperreagibilität.5,6

Klinik

Akute Form

Anamnestisch ist oft eine unfallartige, massive Reizstoffinhalation (Tab. 1) mit akutauftretenden Asthmasymptomen innerhalbvon Minuten bis Stunden erhebbar, wie erstmals 1985 durch Brooks SM et al. als „reactive airway dysfunction syndrome“ (RADS) beschrieben.7 Hier sind die diagnostischen Kriterien für diese akute Form des Reizstoff-induzierten Asthmas angeführt:3,5,8

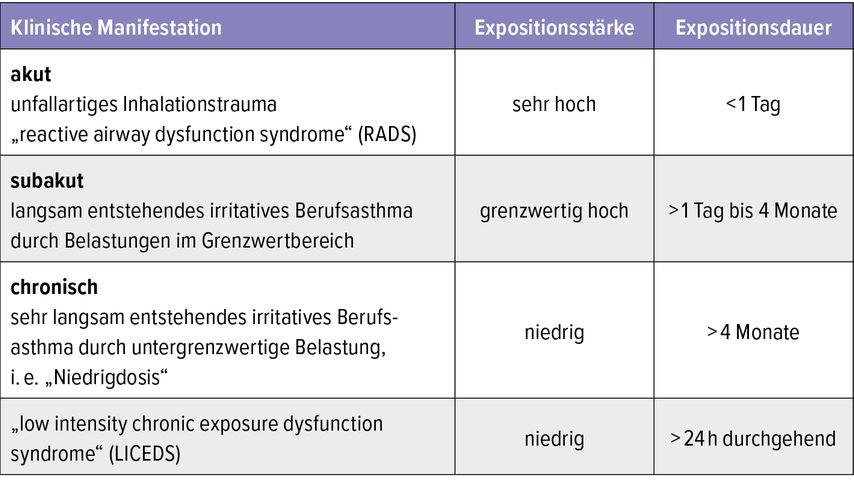

Tab. 1: Klinische Manifestationen von Reizstoff-induziertem Asthma (modifiziert nach S2k-Leitlinie 2023)1

Keine Lungen(vor)erkrankungen

-

dokumentiertes Fehlen früherer Atemwegsbeschwerden

-

Ausschluss anderer relevanter Lungenerkrankungen

Spezifische Exposition

-

Inhalation einer Substanz als Gas, Rauch, Aerosol oder Dampf

-

mit irritativen bzw. chemisch-toxischen Eigenschaften

-

in hoher Konzentration

-

vor erstmaligem Symptomauftritt

Symptomatik

-

Asthma-ähnlich mit Husten, Giemen und Atemnot

-

≤24 Stunden nach Exposition erstmals aufgetreten

-

≥3 Monate anhaltend

Lungenfunktion

-

reversible Atemwegsobstruktion und/oder

-

unspezifische bronchiale Hyperreagibilität

Subakute Form

Subakutes Reizstoff-induziertes Asthma (Tab. 1) bezeichnet Fälle mit mehrfacher Exposition gegenüber hohen Atemluftkonzentrationen von Reizstoffen, wobei es aber zu einem schleichenden Symptombeginn (>24h) kommt.1,3 Die klinische Präsentation und die diagnostischen Kriterien sind davon abgesehen wie bei der akuten Form. Die auslösenden Expositionswerte sind oft im höheren Grenzwertbereich des jeweiligen Arbeitsstoffes oder knapp über diesem.

Chronische Form

Diese „Niedrigdosis“-Form („low dose irritant asthma“; Tab. 1) basiert auf epidemiologischen Beobachtungen, die auf eine erhöhte Prävalenz und Inzidenz von Asthma bei Arbeitskräften mit wiederholter inhalativer Reizstoffexposition, v.a. gegenüber Bleich- und Reinigungsmitteln, hinweisen.4 Die kausalen Zusammenhänge zwischen Reizstoffbelastung am Arbeitsplatz und dem Auftreten von Atemwegssymptomen sind jedoch noch nicht restlos geklärt und auf individueller Ebene schwer festzustellen.5 Die Reizstoffkonzentrationen können deutlich unter dem Grenzwertbereich des jeweiligen Arbeitsstoffes in der Atemluft liegen.1

Am ehesten ist eine klinische Diagnose möglich, wenn Atemwegssymptome mehrere Stunden, manchmal auch Tage nach einer Reizstoffexposition geringer Intensität, aber langer Dauer (> 24h) auftreten („low intensity chronic exposure dysfunction syndrome“; LICEDS).5

Auslöser

Besonders häufig wird Reizstoff-induziertes Asthma mit inhalativer Exposition gegenüber Chlor, Stickoxiden, Schwefeldioxid, Ammoniak, Aldehyden (v.a. Formaldehyd), Essigsäure, Lösungs- und Reinigungsmitteln in Verbindung gebracht,4 wobei Atemluftkonzentration und Expositionsdauer ausschlaggebend sind. Je höher die Wasserlöslichkeit des Stoffes ist, desto wahrscheinlicher kommt es auch zu nasalen und pharyngealen, aber auch konjunktivalen Reizerscheinungen.5 Dabei kann es begleitend oder auch isoliert zu einem „reactive upper airways dysfunction syndrome“ (RUDS) mit anhaltender Reizstoff-induzierter (nicht allergischer) Rhinitis kommen.5,8 Akute, massive Expositionen gegenüber wasserlöslichen Reizstoffen mit hoher chemischer Reaktivität können auch zu Ulzerationen der nasalen Schleimhaut, ähnlich einer Verätzung („corrosive rhinitis“), und zu dauerhaften Funktionseinschränkungen, wie dem Verlust des Geruchssinns, führen.8

Arbeitskräfte im Industriesektor, in dem hoch konzentrierte Chemikalien entweichen können, sind gefährdete Personengruppen. Im Dienstleistungssektor sind Reizstoffe vor allem im Kosmetik- und Friseurwesen (z.B. Oxidationsmittel), in Land- und Abfallwirtschaft (z.B. Endotoxine), in Wäscherei und Reinigung (z.B. Bleich- und Desinfektionsmittel) sowie bei Einsatzkräften (z.B. Rauchgas bzw. Mischstaub) mögliche Auslöser.3–5

Differenzialdiagnosen

Akute Form

-

Exazerbation eines vorbestehenden Asthmas durch die Reizstoffe

-

akute Atemwegsinfektionen

-

akutes (nicht-)kardiales Lungenödem

-

andere Ursachen für einen akuten Beginn von Dyspnoe

Subakute und chronische Form

Bei der subakut bzw. chronisch verlaufenden Form ist, neben der Verschlechterung eines vorbestehenden Asthmas, auch ein durch Arbeitsstoffe ausgelöstes allergisches Asthma auszuschließen (cave: LMW-Arbeitsstoffe, wie Isocyanate, können auch als Allergene fungieren, und Reinigungsmittelgemische enthalten oft sowohl Allergene als auch Reizstoffe!). Auch die nicht asthmatische eosinophile Bronchitis und die induzierbare laryngeale Obstruktion, die ebenfalls durch Reizstoffe ausgelöst werden kann, können ein Asthma bronchiale imitieren.5

Diagnostik

1. Anamnese und Status

Anamnestisch ist je nach Unterform relativ zeitnah zum Symptombeginn eines neu aufgetretenen Asthmas eine spezifische Reizstoffexposition erhebbar. Neben einer allgemeinen Anamnese (Vorerkrankungen der Atemwege, Atopie, Nikotinkonsum) sind der Symptomverlauf und eine etwaige Begleitsymptomatik an den oberen Atemwegen nach der Exposition relevant.5 Arbeitsstoffe mit Reizpotenzial können oft anhand der Sicherheitsdatenblätter („Risiko- und Sicherheitssätze“) identifiziert werden; typisch für eine relevante Reizstoffexposition sind auch weitere Betroffene im Einwirkungsbereich, die zeitgleich ähnliche Symptome entwickeln.

2. Spirometrie mit Bronchospasmolyse

Bei der Spirometrie ist zu beachten, dass die Reversibilität der Atemwegsobstruktion im Vergleich zum allergischen Asthma weniger deutlich ausgeprägt sein kann.

3. Unspezifische Bronchoprovokation mit Methacholin oder Histamin

Oft ist die unspezifische bronchiale Provokation notwendig, um ein Reizstoff-induziertes Asthma nachzuweisen.4,5

Bildgebung, wie Röntgen und hochauflösende Computertomografie (HRCT) des Thorax, sind vorwiegend geeignet, um Differenzialdiagnosen auszuschließen.4 Auch laborchemische Befunde dienen v.a. dem Ausschluss von Atemwegsinfektionen, bieten aber bei Verdacht auf ein subakutes (oder ein „Niedrigdosis-“) Reizstoff-induziertes Asthma auch die Möglichkeit, eine erste Allergiediagnostik anzuschließen.4,5 Die spezifische Bronchoprovokation ist auch vor allem differenzialdiagnostisch relevant und spezialisierten Zentren vorbehalten.4,5 Eine Peak-Flow-Metrie bietet die Möglichkeit der Objektivierung der Atemflussvariabilität am Arbeitsplatz, schließt jedoch eine „arbeitsplatzbedingte“ Verschlechterung einer obstruktiven Lungenerkrankung oder ein allergisches Asthma bronchiale differenzialdiagnostisch nicht aus.

Management

Spezifische Expositionsvermeidung am Arbeitsplatz (gegebenenfalls Arbeitsbereichswechsel) und unspezifische Triggervermeidung in der Freizeit verbessern die Prognose.

Die Therapie des Reizstoff-induzierten Asthmas ist weitgehend den GINA-Leitlinien entsprechend.5,9,10 Systemische Glukokortikoide sollen bei einem RADS mit (mittel-)schweren Symptomen sowie einem FEV1 <70% des Sollwerts frühzeitig eingesetzt werden, wobei empirisch eine höhere Dosis (z.B. Prednisolon 40–60mg täglich) und längere Behandlungsdauer (10–15 Tage) empfohlen werden.5 Bei leichter Symptomatik und Atemwegsobstruktion (FEV1>70% des Sollwerts) werden inhalative Glukokortikoide eingesetzt.5 Sobald eine symptomatische Besserung festgestellt wird, kann die inhalative Therapie je nach Verträglichkeit ausgeschlichen werden, wobei oft eine längerfristige Therapie über Wochen und Monate notwendig ist.5 Bronchodilatatoren (±Ipratropiumbromid) werden ebenfalls eingesetzt, wobei das Ausmaß der Bronchospasmolyse im Vergleich zum allergischen Asthma abgeschwächt sein kann.5

Bereits bei begründetem Verdacht auf Reizstoff-bedingtes Berufsasthma ist auch eine Meldung an den jeweiligen Unfallversicherungsträger (Berufskrankheit Nummer 1.7) empfohlen, sofern dieser nicht bereits informiert wurde (z.B. Arbeitsunfallmeldung bei RADS).

Praxistipp

Nützliche Links zum Thema

Datenbank asthmagener Berufsallergene und Reizstoffe (mit jeweils angenommenem Wirkmechanismus):

http://www.aoecdata.org/

Ärztliche Meldung eines Verdachts auf Berufskrankheit:

https://www.meine-uv.at/uvportal/views/public/aerzte/berufskrankheitmelden.xhtml

Prognose

Die langfristige Prognose von Reizstoff-induziertem Asthma ist unklar, die longitudinale, prospektive Datenlage begrenzt. Eine vollständige Besserung innerhalb weniger Monate oder auch eine anhaltende Atemwegshyperreagibilität über Jahre sind möglich. Im Vergleich zum allergischen Asthma brauchen die Betroffenen auch nach Expositionsende oft länger inhalative Therapie bzw. auch höhere Behandlungsdosen; das Reizstoff-induzierte Asthma gilt auch als schlechter kontrollierbar.4,5 Ein interdisziplinärer Ansatz mit frühzeitiger Expositionskarenz, individueller Pharmakotherapie und spezifischen Rehabilitationsmaßnahmen kann die Prognose deutlich verbessern.

Literatur:

1 Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.: S2k-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik undTherapie von Asthma 2023. https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-009l_S2k_Fachaerztliche-Diagnostik-Therapie-von-Asthma_2023-03.pdf ; zuletzt aufgerufen am 25.3.2025 2 Malo JL, Vandenplas O: Definitions and classification of work-related asthma. Immunol Allergy Clin North Am 2011; 31: 645-62 3 Vandenplas O et al.: EAACI position paper: irritant-induced asthma. Allergy 2014; 69: 1141-53 4 Lemière C et al.: Irritant-induced asthma. J Allergy Clin Immunol Pract 2022; 10: 2799-806 5 Lemière C, Suojalehto H.: Irritant-induced asthma. https://www.uptodate.com/contents/irritant-induced-asthma/print ; zuletzt aufgerufen am 31.3.2025 6 Tarlo SM, Lemière C: Occupational asthma. N Engl J Med 2014; 370: 640-9 7 Brooks SM et al.: Reactive airways dysfunction syndrome (RADS). Persistent asthma syndrome after high level irritant exposures. Chest 1985; 88: 376-84 8 Moscato G et al.: EAACI consensus statement for investigation of work-related asthma in non-specialized centres. Allergy 2012; 67: 491-501 9 Lotz DR, Slavin RG. Occupational rhinitis. https:// www.uptodate.com/contents/occupational-rhinitis ;zuletzt aufgerufen am 31.3.2025 10 Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention 2024. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/ 05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf ; zuletzt aufgerufen am 31.3.2025

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapieansprechen beurteilen, aber wie?

Wie werden Asthmasymptome beurteilt? Welcher Fragebogen ist dazu geeignet und spielt es eine Rolle, ob er von den Behandelnden oder den Betroffenen ausgefüllt wird? Unter anderem diesen ...

Komorbiditäten bei COPD

COPD-Patient:innen leiden oft an verschiedenen Begleitkrankheiten, die unabhängig von der Ausprägung der COPD den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen können. Dies war Thema des ...