Komorbiditäten bei COPD

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

COPD-Patient:innen leiden oft an verschiedenen Begleitkrankheiten, die unabhängig von der Ausprägung der COPD den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen können. Dies war Thema des Vortrags von Dr. Thomas Sigrist, Leiter Departement Innere Medizin, Chefarzt Pneumologie, Klinik Barmelweid, Barmelweid, im Rahmen des Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie.

Kardiovaskuläre Komorbiditäten

Neben dem akuten Koronarsyndrom, der Herzinsuffizienz und Arrhythmien ist die pulmonale Hypertonie (PH) eine relevante Komorbidität bei COPD.1 Dabei spielen vor allem die Gruppen 1 (pulmonalarterielle Hypertonie), 3 (PH assoziiert mit Lungenkrankheiten und/oder Hypoxie) und 4 (PH assoziiert mit pulmonalarterieller Okklusion) eine wichtige Rolle.1,2 Besonders Betroffene der Gruppe 3 benötigen eine individuelle Behandlung, die gemäß den Leitlinien in einem PH-Zentrum mit Expertise bei respiratorischen Krankheiten erfolgen sollte.1,2

Eine Post-hoc-Analyse aus mehr als 9000 EKG-Befunden der IMPACT-Studie3 konnte prognostische Parameter für das kardiovaskuläre Risiko bei COPD identifizieren.4 Untersucht wurden der Cardiac Infarction Injury Score (CIIS) und P pulmonale (hohe und spitze P-Welle als Zeichen eines dilatierten rechten Vorhofs). Erfasst wurden zum Beispiel Tod jeglicher Ursache, Hospitalisation, kardiovaskuläre Ereignisse von speziellem Interesse (u.a. Arrhythmien, Herzinsuffizienz, KHK, Hypertonie, zerebrovaskuläre Ereignisse), schwere und mittelschwere COPD-Exazerbationen sowie der Effekt der unterschiedlichen Therapieregime der IMPACT-Studie. Dabei zeigte sich, dass ein CIIS-Wert ≥20 Punkte und P pulmonale das kardiovaskuläre und das Mortalitätsrisiko steigerten.4

Angst und Depression

Angststörungen und Depressionen betreffen 20–40% der COPD-Patient:innen und sind mit einer ungünstigen Prognose verbunden.5 Eine Kohortenstudie mit einer Nachbeobachtungszeit von bis zu 23 Jahren zeigte, dass Personen mit einem Wert ≥8 in der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) im Vergleich zu Patient:innen mit Werten <8 ein um 21% erhöhtes Mortalitätsrisiko hatten. Konnte der HADS-Wert im Verlauf der Nachbeobachtung gesenkt werden, nahm auch das Mortalitätsrisiko ab.5

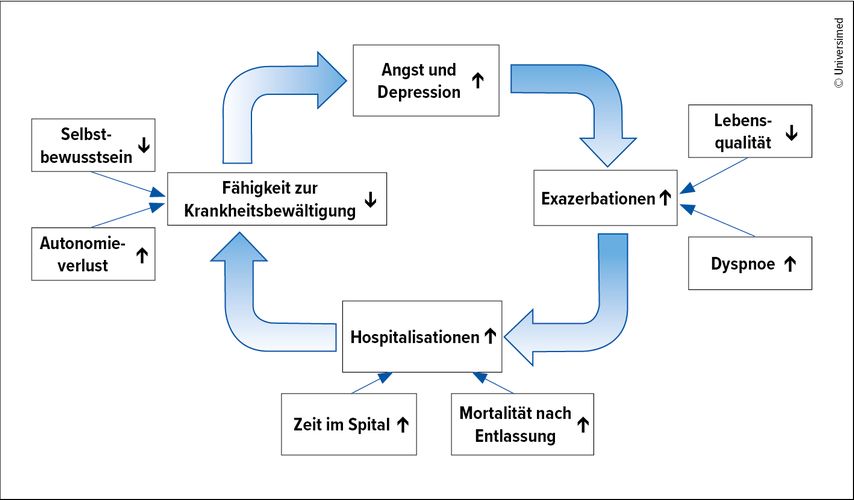

Mögliche Ursachen für den negativen Einfluss von Angst und Depression sind, dass die Betroffenen die COPD schlechter bewältigen, ein stärkeres Gefühl des Kontrollverlusts und oft eine geringere Therapietreue haben. Dies führt zu häufigeren Exazerbationen und Krankenhausaufenthalten, was wiederum die Angst und die Depression verstärkt (Abb.1).6

Dysphagie bei COPD

Eine 2022 veröffentlichte Metaanalyse untersuchte die Prävalenz der Dysphagie bei COPD und ermittelte Risikofaktoren für deren Auftreten. Die Prävalenz lag insgesamt bei rund 33%. Sie war höher bei Menschen >70 Jahre (38% vs. 30%), akut exazerbierter vs. stabile COPD (65% vs. 31%), hospitalisierten im Vergleich zu ambulanten Patient:innen (42% vs. 25%) und bei Menschen aus Europa (37% vs. 31% Asien, 22% Nordamerika). Als Risikofaktoren für eine Dysphagie wurden Dyspnoe, gastroösophagealer Reflux, Xerostomie, schlechter körperlicher Zustand, geringe Lebensqualität und hohe CRP-Werte identifiziert.7

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, 15. bis 16. Mai 2025, Genf

Literatur:

1 https://goldcopd.org/2025-gold-report 2 Humbert M et al.: Eur Heart J 2022; 43: 3618-731 3 Lipson DA et al.: N Engl J Med 2018; 378: 1671-80 4 Wade RC et al.: Eur Resp J 2025; 65: 2400171 5 Vikjord SAA et al.: Respir Med 2020; 171: 106089 6 Pooler A, Beech R: Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014; 9: 315-30 7 Li W et al.: Expert Rev Respir Med 2022; 16: 567-74

Das könnte Sie auch interessieren:

Weaning aus ärztlicher Sicht – Status quo und Herausforderungen

Dieser Artikel soll einen Überblick über die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen bezüglich des Weanings, also der Entwöhnung von der invasiven Beatmung, geben. Zudem erfolgt eine ...

Therapieansprechen beurteilen, aber wie?

Wie werden Asthmasymptome beurteilt? Welcher Fragebogen ist dazu geeignet und spielt es eine Rolle, ob er von den Behandelnden oder den Betroffenen ausgefüllt wird? Unter anderem diesen ...