©

Getty Images/iStockphoto

Leitlinien und das «window of opportunity»

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Felicitas Witte

30

Min. Lesezeit

18.05.2017

Weiterempfehlen

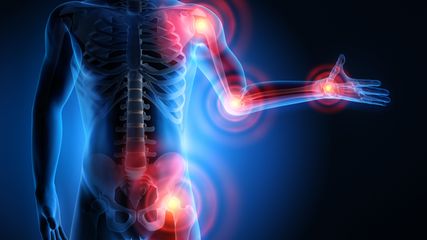

<p class="article-intro">Einen prägnanten Überblick über die Therapiestrategie bei rheumatoider Arthritis gab Dr. med. Ginevra Fiori auf dem 4. Rheuma Course in Florenz. Wir haben sie und Prof. Dr. med. Oliver Distler vom Universitätsspital Zürich gefragt, warum das «window of opportunity» so wichtig ist.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Mit rheumatoider Arthritis assoziiere man oft Gelenkdestruktion, Funktionsverlust und Arbeitsunfähigkeit, sagt Dr. med. Ginevra Fiori von der Abteilung für Rheumatologie am Universitätsspital Careggi in Florenz. «Die rheumatoide Arthritis kann aber nicht nur Gelenke betreffen, sondern auch Organe – das beeinflusst unsere Behandlung und die Prognose sehr.»<br />An der chronisch-entzündlichen Gelenkkrankheit leiden weltweit 21 Millionen Menschen,<sup>1</sup> in Europa sind es rund 3 Millionen<sup>2</sup>. Es erkranken dreimal mehr Frauen als Männer und vor allem Menschen zwischen 30 und 50, es können aber alle Altersgruppen betroffen sein. Die genaue Pathophysiologie ist immer noch nicht geklärt. Genetische Faktoren und Umweltfaktoren scheinen gemeinsam zum Ausbruch der Krankheit zu führen. <br />Autoimmunvorgänge spielen eine Schlüsselrolle bei der rheumatoiden Arthritis. Die involvierten Botenstoffe, die den Entzündungsprozess in Gang halten, sind unter anderem Tumor-Nekrose-Faktor(TNF)-alpha, Interleukin 1 und 6. Die Gelenkzerstörung wird über Enzyme wie Matrixmetalloproteinasen und Cathepsine vermittelt. «Bei manchen Patienten ist die Zerstörung sehr schnell zu sehen, bei anderen entwickelt sie sich über die Zeit», erklärt Prof. Dr. med. Oliver Distler, Direktor der Klinik für Rheumatologie am Universitätsspital Zürich. «Die Zeit, in der die Zerstörung noch nicht eingesetzt hat, nennen wir ‹window of opportunity›. Weil sie aber bei manchen Patienten kürzer ist, bei anderen länger, müssen wir jeden so rasch wie möglich therapieren.» <br />Diese Strategie werde auch in der neuen EULAR-Leitlinie zur Behandlung der frühen Arthritis<sup>3</sup> betont, sagt Prof. Distler. «Bei einem Patienten mit früher Arthritis sollte man sich rasch einen Überblick verschaffen, wie ausgeprägt die Krankheit ist und welche Risikofaktoren der Patient hat, die für einen schlechten Verlauf prädisponieren. Und dann sollte man rasch eine Basistherapie beginnen, denn eine frühe Diagnose und Therapie verhindern oder verzögern Gelenkdestruktion und funktionelle Beeinträchtigungen und senken die mit einer Arthritis assoziierte höhere Mortalität.» Innerhalb des «window of opportunity», also wenn man klare Hinweise für eine rheumatoide Arthritis hat, etwa positive Anti-CCP-Antikörper, sollte man die Behandlung beginnen, wenn ein hohes Risiko für eine Persistenz der Arthritis besteht – auch wenn der Patient die Kriterien für eine inflammatorische rheumatologische Krankheit nicht vollständig erfüllt, so die Empfehlung Nr. 4 der neuen EULAR-Leitlinie.<sup>3</sup></p> <p> <img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1702_Weblinks_s50.jpg" alt="" width="1454" height="908" /></p> <p>«Hat man einen Patienten mit Gelenkschwellung, Schmerzen und Gelenksteifigkeit, sollte man sofort einen Rheumatologen konsultieren», sagt Dr. med. Fiori. Diese drei Symptome gelten als Warnzeichen, und gemäss EULAR-Leitlinie sollte der Rheumatologe einen Patienten mit solchen Symptomen innerhalb von 6 Wochen sehen. Faktoren, die einen schweren Verlauf voraussagen können, sind die Anzahl der geschwollenen Gelenke, die Höhe von CRP/BSR, das Vorhandensein und die Höhe von Rheumafaktor und Anti-CCP sowie erosive Veränderungen im Röntgen bzw. im Ultraschall. «Nach diesen Risikofaktoren muss man aktiv suchen und sie erfassen», rät Distler. Eine frühe Arthritis kann selbstlimitierend verlaufen, persistierend nicht erosiv oder persistierend erosiv. «Wir wissen aber nicht, in welche Richtung sich die Arthritis entwickelt», so Dr. med. Fiori. «Deshalb müssen wir früh behandeln.»<br />Die Behandlung hat drei Ziele: erstens die Krankheitsaktivität reduzieren, zweitens strukturelle Schäden vermeiden und drittens Behinderungen in Grenzen halten. Kortikoide können die Entzündung schnell und effektiv unterdrücken. Sie werden heute vor allem zur Überbrückung eingesetzt: beim Start eines Basistherapeutikums – als erste Wahl Metho­trexat – bis zu dessen Wirkungseintritt. «Methotrexat war das erste Medikament, mit dem man die Gelenkdestruktion bremsen konnte», erzählt Fiori. «Das hat die Lebensqualität der Patienten deutlich verändert.» Methotrexat war das erste krankheitsmodifizierende Medikament (DMARD), später kamen weitere hinzu. Heute lassen sich die DMARDs in zwei Hauptgruppen einteilen: synthetische (sDMARDs) und biologische Substanzen (bDMARDs). Bei den synthetischen unterscheidet man konventionelle synthetische (csDMARDs) wie Methotrexat, Sulfasalazin und Leflunomid von gezielt wirkenden synthetischen (tsDMARDs) wie zum Beispiel dem Januskinase(JAK)-Inhibitor Tofacitinib. Auch bei den biologischen Präparaten gibt es zwei Untergruppen: Originator-Biologika (boDMARDs) wie die ursprünglichen TNF-Hemmer Abatacept, Rituximab, Tocilizumab und Anakinra sowie Biosimilars (bsDMARDs). «Manche Patienten meinen, biologische DMARDs sind so etwas wie Naturheilkunde», sagt Fiori. «Biologische DMARDs sind aber nicht in dem Sinne natürlich – das muss man den Patienten erklären.» Sobald die Diagnose gestellt ist, beginnt man gemäss der gerade aktualisierten EULAR-Leitlinie zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis<sup>4</sup> mit dem csDMARD Methotrexat, vorübergehend in Kombination mit Kortikoiden. Verträgt der Patient Methotrexat nicht, stehen als Alternativen Leflunomid oder Sulfasalazin zur Verfügung. Verbessert sich mit der Strategie die Krankheitsaktivität innerhalb von 3 Monaten nicht um mindestens die Hälfte oder erreicht man mit der Einzeltherapie innert 6 Monaten nicht das Therapieziel – also eine klinische Remission gemäss ACR-EULAR-Definition oder zumindest eine niedrige Krankheitsaktivität –, empfiehlt die Leitlinie, anhand der Risikofaktoren vorzugehen: Hat der Patient keine Risikofaktoren, setzt man ein anderes csDMARD ein. Liegen Risikofaktoren vor, kombiniert man mit einem biologischen DMARD.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: 4<sup>th</sup> Florence RA Course, 23.–25. Februar 2017, Florenz

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> United Nations World Population Database, 2004 revision. <a href="http://www.un.org/esa/population/">www.un.org/esa/population/</a>, letzter Zugang: 25. 4. 2017 <strong>2</strong> Weinblatt ME et al: Ann Intern Med 1996; 124: 773-4 <strong>3</strong> Combe B et al: Ann Rheum Dis 2016; doi: 10.1136/annrheumdis- 2016-210602 <strong>4</strong> Smolen JS et al: Ann Rheum Dis 2017; published online Mar 17</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Krebsscreening bei Myositis

Idiopathische inflammatorische Myopathien (IIM) sind mit einem erhöhten Krebsrisiko assoziiert, insbesondere in den ersten Jahren nach der Diagnose. Eine neue Leitlinie der International ...

Arthrose – Mythen und Fakten

Die Arthrose ist mit einer Lebenszeitprävalenz von über 50% die häufigste chronische Gelenkerkrankung weltweit. Die Krankheit ist eindeutig mit höherem Alter und BMI assoziiert, ...

Von der Pankreasläsion zur systemischen Histiozytose

Die Erdheim-Chester-Erkrankung (ECD) ist eine seltene Form der Nicht-Langerhans-Zell-Histiozytose, die durch eine pathologische Infiltration von Zellen des mononukleären ...

.jpg)