Frau-zu-Mann-OPs – das Grazer Konzept

Autor:

Dr. Christian Laback

Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Universitäts-Klinikum Graz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei Transidentität können Mastektomie, Hysterektomie und bilaterale Adnexektomie vorgenommen werden. Auf Patientenwunsch ist auch die Konstruktion eines funktionellen Penoids möglich. Wir führen die Operationen in mehreren Teilschritten durch.

Keypoints

-

Chirurgische Maßnahmen und ihre Möglichkeiten sind zu Beginn jeder geschlechtsangleichenden Operation ausführlich zu besprechen.

-

Bei sc. Mastektomie kommen je nach Brustgröße verschiedene Operationstechniken zum Einsatz.

-

Mittlerweile ist die Konstruktion von Penoiden möglich, die ästhetisch und funktionell dem biologischen Vorbild relativ nahekommen.

-

Bei der Penoidkonstruktion wird die Neoharnröhre einzeitig in den Arteria-radialis-Lappen eingeschlossen.

Die plastische Chirurgie wird gewöhnlich von Patienten nach vollzogener Personenstandsänderung und bereits eingeleiteter gegengeschlechtlicher Hormontherapie konsultiert. Zur Diagnosestellung und zur Freigabe jedes Behandlungsschrittes sind in Österreich zwei voneinander unabhängige Gutachten notwendig, wovon eines durch einen Facharzt für Psychiatrie erstellt werden muss. Die Therapie gilt in Österreich als Heilbehandlung, die Kosten werden nach Genehmigung von der Krankenkasse übernommen.

Operative Teilschritte

Am Beginn jeder geschlechtsangleichenden Operation steht die ausführliche Beratung über die Möglichkeiten der chirurgischen Maßnahmen. Besonderes Augenmerk sollte von Anfang an darauf gelegt werden, den Patientenwunsch zu erfassen, offen und schonungslos Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Operationen bezüglich des zu erwartenden Ergebnisses, aber auch bezüglich möglicher Komplikationen und Risiken zu erörtern. Neben dem Anamnesegespräch ist auch die körperliche Untersuchung obligater Bestandteil der Erstkonsultation. Nur auf diese Weise können mögliche Kontraindikationen bzw. Risiken (z.B. Narben) erkannt werden. Weiters spielt die vorliegende Physiognomie des Patienten eine wichtige Rolle bei der Auswahl und Empfehlung der Operationstechniken.

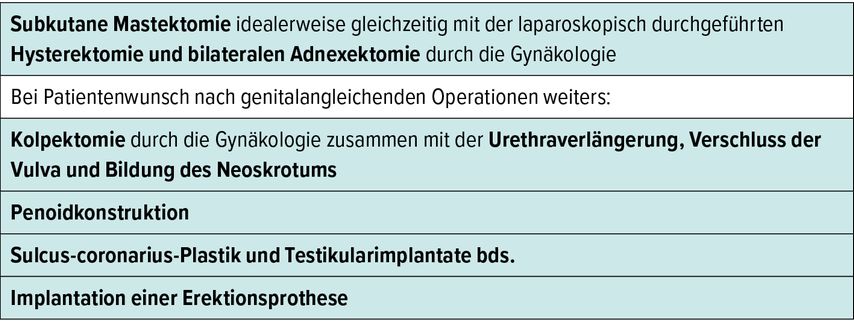

Am Universitätsklinikum Graz werden an der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie geschlechtsangleichende Operationen von Frau zu Mann durchgeführt. Die geschlechtsangleichenden Operationen werden von uns in mehreren Teilschritten ausgeführt (Tab. 1).

Die Indikationsstellung zur sc. Mastektomie erfolgt nach ausführlicher Beratung und klinischer Untersuchung des Patienten. Erst nach klinischer Beurteilung des Status praesens kann eine eingehende Beratung bezüglich der zu empfehlenden Operationstechnik erfolgen. Bei sehr kleiner Brust kann die Drüse über einen Areolenrandschnitt entfernt werden ohne gleichzeitige Hautstraffung, gegebenenfalls in Kombination mit nivellierender Liposuktion. Bei kleiner bis mittelgroßer Brust kann die Drüse ebenfalls über einen Areolenrandschnitt exstirpiert werden, jedoch erfolgt in diesem Fall eine zusätzliche Hautstraffung im Sinne einer periareolären Raffung. Auch in diesen Fällen erfolgt meist zusätzlich eine ergänzende Liposuktion. Bei großer, meist weit nach lateral ausladender Brust, oft in Kombination mit Adipositas, ist eine Hautstraffung über einen periareolären Zugang nicht indiziert. Um eine flache, gut geformte Brust als Ziel zu erreichen, muss die gesamte überschüssige Haut reseziert werden. Die Narbe wird in diesem Fall inframammär positioniert, um die ästhetische Einheit der Brust ohne eine störende querende Narbe zu erhalten. Der Mamillen/Areolen-Komplex kann frei oder gefäßgestielt an die gewünschte Position verlagert werden, nachdem dieser im Durchmesser verkleinert wurde.

Die Hysterektomie und bilaterale Adnexektomie werden laparoskopisch idealerweise im Rahmen derselben Operation vom Gynäkologen vorgenommen. Sollten vom Patienten weitere genitalangleichende Operationen gewünscht sein, sind zunächst die Scheide und die Vulva zu verschließen, gleichzeitig wird eine Verlängerung der Urethra durch eine Lappenplastik aus den Labia minora vorgenommen. Die Harnröhre wird vom Ostium externum bis an die Klitorisbasis verlängert. Topografisch entspricht die Harnröhrenverlängerung der Pars fixa der männlichen Harnröhre. Bei der Kolpektomie wird durch Laserablation bzw. Exzision die Scheidenschleimhaut vollständig entfernt. Die Formung des Neoskrotums geschieht durch Verlagerung der hinteren Kommissuren der großen Labien nach vorne, das Perineum wird dadurch verlängert.

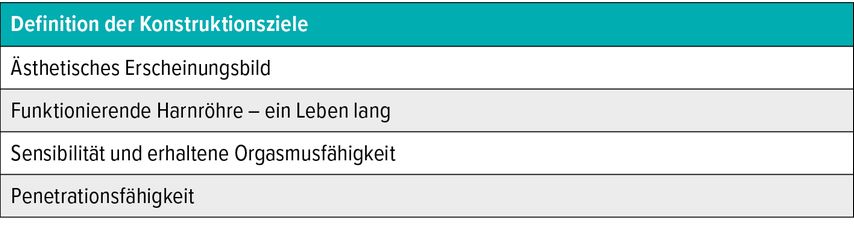

Erst nach dieser vorbereitenden Operation wird die Penoidkonstruktion vorgenommen (Tab. 2). Hier hat sich in den letzten Jahrzehnten durch Neuentwicklungen, Modifikationen und Verbesserungen der Operationsverfahren ein massiver Wandel – vom seinerzeit auch als „Schmuckpenoid“ bezeichneten Konstrukt ohne Sensibilität, ohne Harnröhre und zumeist ohne Penetrationsfähigkeit – zum ästhetisch und funktionell dem biologischen Vorbild bereits relativ nahekommenden Penoid vollzogen. Viele Verfahren wurden entwickelt und wieder verlassen, dies aufgrund von hohen Komplikationsraten, Neigung zu Narbenkontrakturen, fehlender oder mangelnder Sensibilität, Problemen an der Hebestelle, wenig bis keine Chance auf Penetrationsfähigkeit, Patientenunzufriedenheit etc.

Erste Wahl: Penoidbildung vom Unterarm

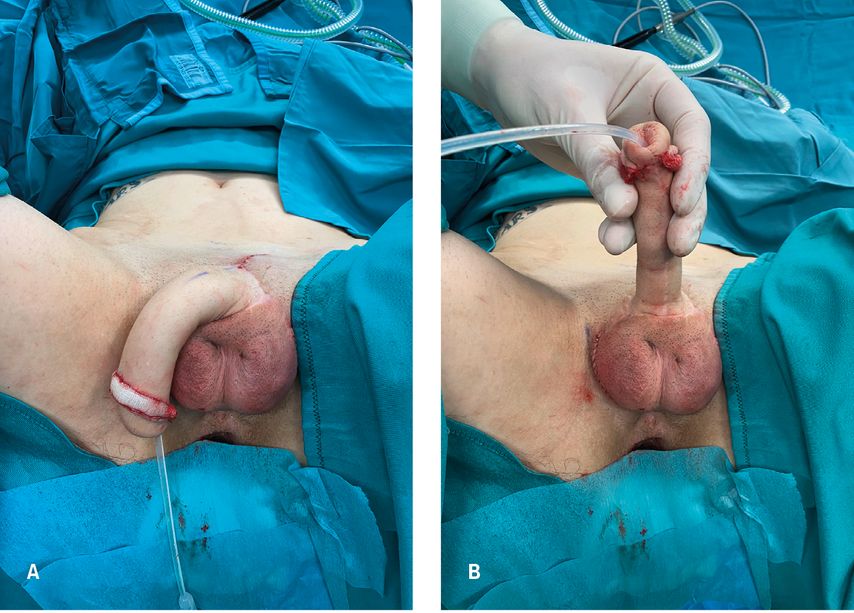

Das Radialispenoid wird international am häufigsten zur Penoidkonstruktion eingesetzt, da mit dem sensiblen Arteria-radialis-Lappen alle diese Ziele erreicht werden können, bei konstanten anatomischen Voraussetzungen und damit erzielbarer hoher chirurgischer Sicherheit. Die Sonderstellung dieses Verfahrens ist in der Möglichkeit, die Neoharnröhre einzeitig in den Lappen einzuschließen, begründet. Ein Teil des gehobenen Unterarmlappens wird mit der Haut nach innen eingerollt, die Harnröhre ist geformt. Der größere Teil des Lappens wird darüber eingerollt und mit sich selbst vernäht.

Der Hauptnachteil dieser Technik ist der exponierte Hebedefekt im Bereich des Unterarms, der für einige Patienten ein emotionales und/oder berufliches Problem darstellt. In diesen Fällen kann die Gewebsentnahme auch von der Vorderseite des Oberschenkels erfolgen. In diesem Fall muss die Harnröhre entweder in einer Voroperation präformiert und über 6 Monate konsequent konditioniert werden oder aber ein zweiter freier mikrovaskulärer Lappen muss präpariert werden, wodurch in beiden Fällen zusätzliche Hebestellen entstehen.

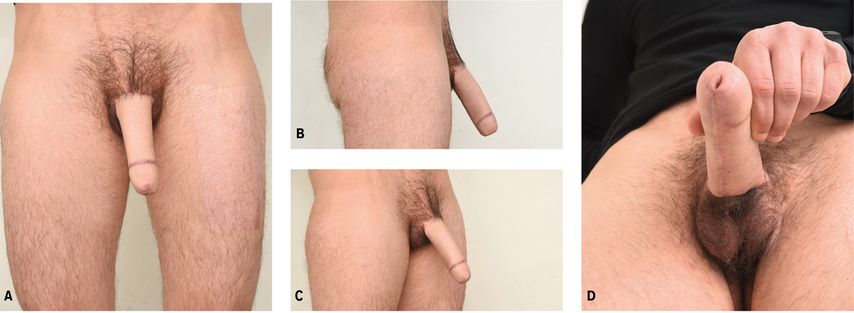

Abschluss der Operation

Nach erfolgreicher Penoidkonstruktion wird nach einem komplikationsfreien Intervall von etwa 6 Monaten und beschwerdefreier, spontaner Miktion über die Neourethra der nächste OP-Schritt geplant. Die Sulcus-coronarius-Plastik, auch Glansplastik genannt, besteht aus einer Lappenplastik an der Penoidspitze in Kombination mit einem Hauttransplantat, in derselben Sitzung werden zwei Testikularimplantate im Neoskrotum positioniert. Abschließend und nach erfolgtem Einsprossen der verbundenen sensiblen Nerven mit Ausbildung einer Schutzsensibilität im Penoid – ca. 12 Monate nach Penoidkonstruktion – wird eine Erektionsprothese zur Versteifung des Penoids eingesetzt. Es kommen semirigide bzw. hydraulische Modelle zum Einsatz. Die Schwellkörper der hydraulischen Prothese werden am Schambein fixiert und in das Penoid, nach Bildung entsprechender Pockets, eingeführt. Das Flüssigkeitsreservoir wird zwischen Schambein und Harnblase platziert. Betrieben wird das System über eine Pumpe, die anstatt eines Hodenimplantates im Neoskrotum untergebracht wird. Nach einer Einheilungsphase von 6 Wochen ist nun das Ziel der chirurgischen Geschlechtsangleichung erreicht. Bei Aktivierung der Prothese ist nun die Penetration möglich.

Die Aufgabe eines Zentrums für geschlechtsangleichende Operationen besteht auch in der Nachbetreuung der Patienten und der Durchführung von etwaigen Revisionseingriffen oder der Behandlung von Komplikationen. So ist z.B. insbesondere im ersten Jahr nach Penoidkonstruktion die anamnestische und klinische Kontrolle der Miktion essenziell, um eine etwaige Stenose des Anastomosenbereiches der Neourethra rechtzeitig festzustellen, noch bevor eine klinisch relevante Harnentleerungsstörung besteht. Die enge Kooperation mit der urologischen Klinik in Graz hilft hier ungemein. Narben- und Formkorrekturen sind bei Bedarf ebenfalls durchzuführen. Natürlich ist es auch eine wesentliche Aufgabe des Zentrums, die eigenen Ergebnisse selbstkritisch zu beurteilen und stetig nach Möglichkeiten zu suchen, die Techniken weiter zu verbessern. Der Erfahrungs- und Wissensaustausch mit nationalen und internationalen Kollegen sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“

Mit dem diesjährigen Jahreskongress der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC) in Salzburg hat Prim. Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller ...

Aktuelle Versorgungssituation von trans Männern

Die Versorgung von trans Personen ist in Österreich auf wenige Kliniken und Fachabteilungen beschränkt. Noch immer bestehen Ressentiments und die Patientengruppe wird in ...

Funktionell-ästhetische Nagelchirurgie

Die Entwicklung der Nagelchirurgie ist im Vergleich zu anderen chirurgischen Disziplinen noch wenig weit fortgeschritten. Dennoch stehen verschiedene Methoden sowohl zur Diagnosestellung ...