Paradigma Anschlusssegmentdegeneration

Autor:

Ass. Prof. Priv.-Doz. Dr. Peter W. Ferlic, PhD

Sektionsleiter Wirbelsäule und Skoliose

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie

Medizinische Universität Graz

E-Mail: peter.ferlic@medunigraz.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Operationen an der Lendenwirbelsäule können den Verlauf degenerativer Veränderungen sowohl im Indexsegment als auch in angrenzenden Segmenten beeinflussen. Klassische Vorstellungen von der „Anschlusssegmentdegeneration“ geraten dabei zunehmend ins Wanken, denn entscheidend dürfte nicht die Versteifung alleine, sondern das Zusammenspiel von sagittaler Balance, Technik und individuellen Risikofaktoren sein.

Keypoints

-

Anschlusssegmentdegenerationen haben multifaktorielle Ursachen und entstehen nicht ausschließlich durch die Versteifung.

-

Entscheidend ist die Wiederherstellung der segmentalen Lordose und einer physiologischen sagittalen Balance.

-

Minimalinvasive Verfahren und moderne Implantate eröffnen neue Möglichkeiten der Risikoreduktion.

-

Wirbelsäulenchirurgen können das langfristige Outcome und die Entstehung segmentaler Deformitäten entscheidend beeinflussen.

Lumbale degenerative Veränderungen mit entsprechenden lumboradikulären Syndromen, Claudicatio spinalis und Lumbalgie gehören zu den häufigsten Gründen für operative Eingriffe an der Lendenwirbelsäule. Das operative Spektrum reicht von wenig invasiven Dekompressionen bei Bandscheibenvorfall oder Spinalkanalstenose hin zu Fusionen mit interkorporeller Fusion und langstreckigen Korrekturspondylodesen. Es ist weitläufig bekannt, dass bei Patient:innen mit lumbalen Wirbelsäulenpathologien erneute Operationen und Revisionseingriffe nicht auszuschließen sind. Da meist nicht die gesamte Lendenwirbelsäule bei einer Operation adressiert wird, ist es nicht verwunderlich, dass die Vielzahl von primär nicht behandelten anatomischen Strukturen – u.a. die verbleibenden Bandscheiben und Facettengelenke – im Verlauf zu neuen Problemen führen können. Seit Langem wird diskutiert, in welchem Ausmaß chirurgische Maßnahmen die Progression bestehender Degenerationen oder die Entstehung neuer Veränderungen begünstigen. Vor allem der Begriff der Anschlusssegmentdegeneration hat die Diskussion geprägt. Er suggeriert, dass die Fusion eines Segments zwangsläufig zu einer Überlastung und damit Degeneration benachbarter Abschnitte führt. Dieses Paradigma wird jedoch zunehmend infrage gestellt. Neuere Daten deuten darauf hin, dass die Ursache weitaus komplexer ist und neben biomechanischen Faktoren auch Alter, genetische Disposition, Übergewicht oder Nikotinkonsum eine Rolle spielen könnten.

Einfluss chirurgischer Strategien

Auch abseits von Fusionsoperationen kann das Ausmaß der chirurgischen Intervention einen maßgeblichen Einfluss auf den weiteren Verlauf haben. Schon bei scheinbar kleinen Eingriffen zur operativen Versorgung eines Diskusprolaps oder einer Spinalkanalstenose kann die Wahl der OP-Technik potenziell die weitere Degeneration im behandelten Segment beschleunigen. So kann beispielsweise eine aggressive Diskektomie zwar das Risiko eines Rezidivs reduzieren, führt aber gleichzeitig zu einer beschleunigten Degeneration im operierten Segment. Auch ausgedehnte Dekompressionen bergen die Gefahr sekundärer Instabilität. Dies kann auf längere Sicht das Outcome verschlechtern und die Patientenzufriedenheit relevant reduzieren. Eine geringere chirurgische Invasivität bringt hier potenzielle Vorteile. Aber auch eine Versteifung führt nicht automatisch zu Anschlussproblemen – vielmehr ist es auch die Qualität der Fusion, insbesondere die Wiederherstellung der sagittalen Balance, die über das langfristige Ergebnis entscheidet.

Die Bedeutung der sagittalen Balance und segmentaler Deformitäten

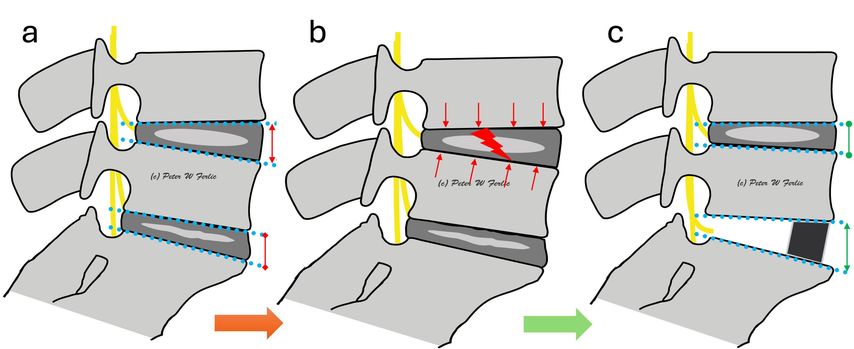

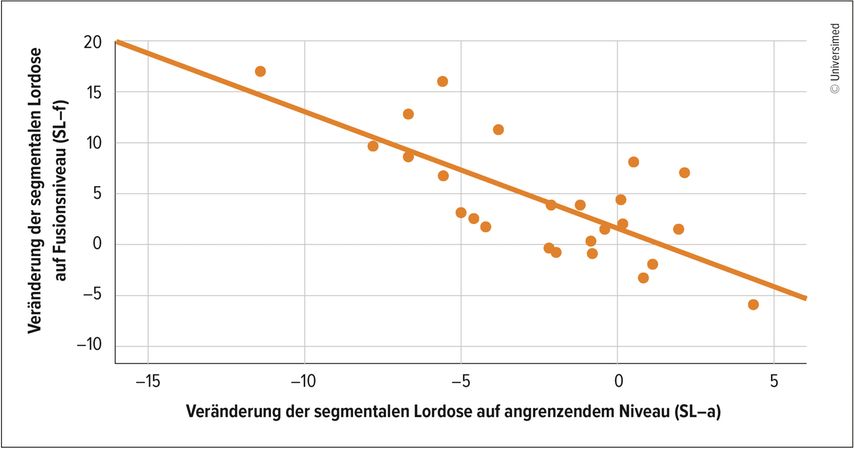

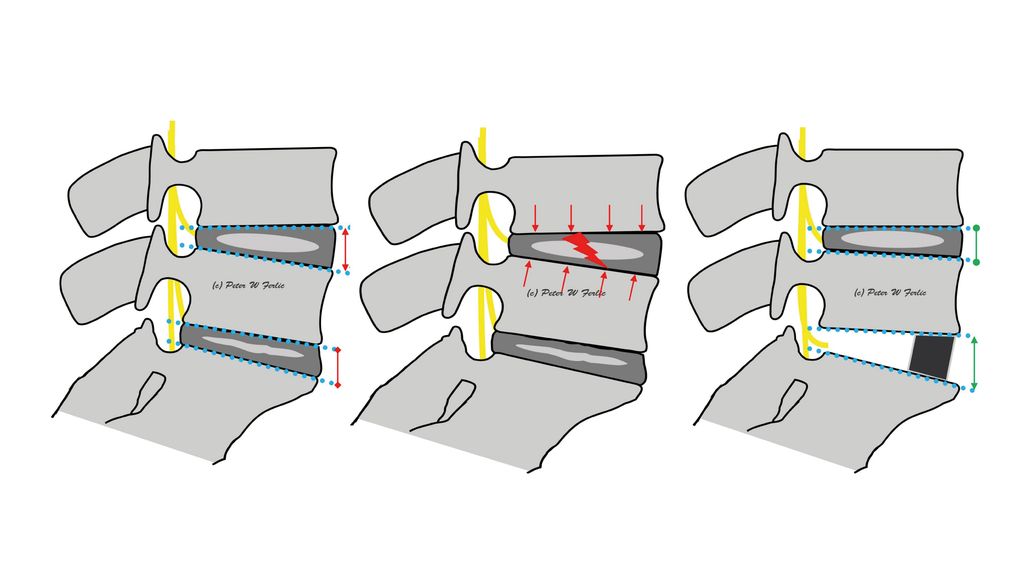

In den vergangenen Jahren hat sich das Verständnis der sagittalen Wirbelsäulenparameter deutlich erweitert und dieses Wissen findet zunehmend Anwendung im klinischen Alltag. Neben klassischen Messgrößen wie der Lendenlordose oder der Beckenneigung werden zunehmend auch individuelle patientenspezifische Zielwerte herangezogen. Aber nicht nur die globale Balance der Wirbelsäule ist hier von großer Bedeutung. Auch bereits eine Deformität eines einzelnen Segmentes kann maßgeblich sein. Eine fehlende oder unzureichende Lordose im operierten Indexsegment zwingt angrenzende Segmente in pathologische Kompensationsmechanismen, um das sagittale Gleichgewicht zu erhalten. Die hierbei auftretende Hyperlordose und Retrolisthese im Nachbarsegment führt zu unphysiologischen biomechanischen Belastungen der Bandscheibe und Facettengelenke (Abb. 1). Dies kann ein Mechanismus und Treiber der „Anschlussdegeneration“ sein. Eigene Untersuchungen zeigten, dass eine konsequente Wiederherstellung der Lordose nach einer monosegmentalen Fusionsoperation das Potenzial hat, die Kompensationsmechanismen im direkt angrenzenden Segment deutlich zu reduzieren (Abb.2 ). Auf solche Erkenntnisse sind zunehmend auch Implantathersteller eingegangen und bieten neue Implantate an, die helfen sollen, die Lordose wiederherzustellen. So finden sich etwa zunehmend hyperlordotische Cages für ventrale wie auch dorsale interkorporelle Verfahren am Markt und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, die sagittale Balance individuell anzupassen.

Abb. 1: Schematische Darstellung von Kompensationsmechanismen (a) mit unphysiologischen Belastungen (b) im kranialen Nachbarsegment bei segmentaler hypolordotischer Deformität L5/S1 sowie Reduktion derselben bei Wiederherstellung der Lordose durch interkorporelle Fusion (c)

Abb. 2: Signifikante Korrelation zwischen der Wiederherstellung der Lordose im fusionierten Segment L5/S1 und der Abnahme der kompensatorischen Hyperlordose im kranialen Nachbarsegment

Multifaktorielle Ursachen

Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass die Degeneration von Bandscheiben und Facettengelenken ein komplexer multifaktorieller Prozess ist, welcher über rein mechanische Fragen der Fusion hinausgeht. So fanden sich in diversen Studien Hinweise für verschiedene patientenspezifische Risikofaktoren, welche die sogenannte Anschlusssegmentdegeneration begünstigen können. Unteranderem konnten Alter und Adipositas in Studien als relevante Risikofaktoren identifiziert werden. Aber auch das Rauchen, welches außerdem das Risiko von Pseudarthrosen erhöht, kann die Bandscheibendegeneration beschleunigen. Auch prädisponierende genetische Faktoren, welche zu frühzeitigem Bandscheibenverschleiß führen, werden vielfach diskutiert. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass degenerative Veränderungen im potenziellen Anschlusssegment möglicherweise auch ohne eine versteifende Operation aufgetreten wären. Interessanterweise konnte die interkorporelle Fusion in bestimmten Situationen sogar einen protektiven Effekt zeigen.

Neue Perspektiven in der Wirbelsäulenchirurgie

Die Weiterentwicklung der Wirbelsäulenchirurgie zeigt, dass neben stabilisierenden Techniken zunehmend auch Aspekte wie Biomechanik, Patientengenetik und minimalinvasive Verfahren in den Vordergrund rücken. Minimalinvasive Zugänge schonen Weichteile und reduzieren das Risiko von Folgeschäden. Fortschritte in der radiologischen Beurteilung erlauben zudem eine differenzierte Analyse des sagittalen Profils und helfen, patientenspezifische Zielwerte zu definieren. Parallel dazu erweitert die genetische Forschung unser Verständnis davon, warum manche Patienten trotz optimaler Operationstechnik rasch degenerieren, während andere über Jahre stabil bleiben. Entsprechend hat sich auch das therapeutische Ziel in der Wirbelsäulenchirurgie über die Jahre verändert: Es geht weniger darum, schmerzhafte Segmente „einfach nur“ zu versteifen, sondern vielmehr darum, die Wirbelsäule in ein funktionelles und ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen. Mit diesem Ansatz lassen sich potenziell langfristig Beschwerden reduzieren und die Wahrscheinlichkeit erneuter Eingriffe verringern.

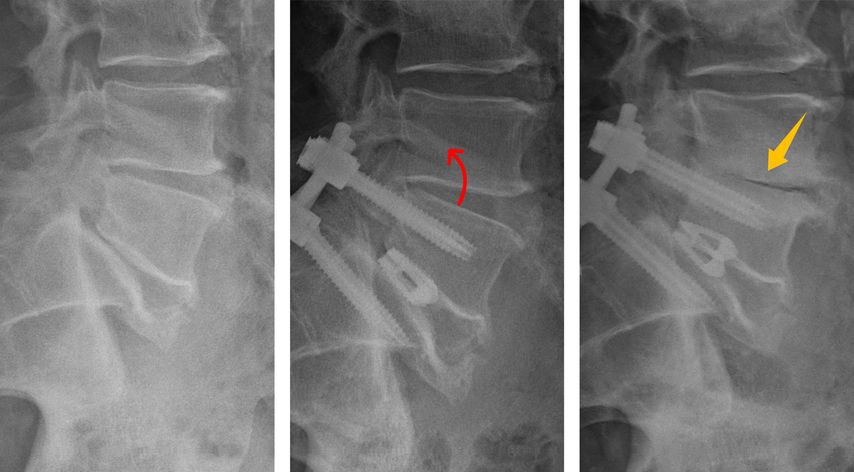

Abb. 3: Beispiel einer zunehmenden Degeneration im Segment L4/5 nach Spondylodese im Segment L5/S1: Eine multifaktorielle Ursache bei segmentaler Hypolordose im Indexsegment mit kompensatorischer Hyperlordose und Retrolisthese im kranialen Nachbarsegment, Adipositas und Nikotinabusus kann postuliert werden

Paradigmenwechsel – Anschlusssegmentdegeneration neu denken

Die Vorstellung, dass jedes fusionierte Segment unweigerlich zu einer Degeneration des nächsten führt, scheint so nicht mehr haltbar. Auch an nicht operierte Segmente angrenzende Bandscheiben können degenerieren, wenn Kompensationsmechanismen oder bereits bestehende Fehlstellungen dies begünstigen. Zu bedenken ist außerdem, dass eine radiologisch sichtbare Degeneration nicht zwangsläufig mit der klinischen Symptomatik oder gar dem Revisionsbedarf korreliert. Bei der Wahl der Therapie und insbesondere bei der Indikationsstellung für einen operativen Revisionseingriff ist daher die Ursache individueller Beschwerden präzise zu analysieren und nicht allein der Fusion die Verantwortung zuzuschreiben. Dies gilt umso mehr, wenn in der klinischen Symptomatik die Lumbalgie und weniger radikuläre Beschwerden im Vordergrund stehen.

Fazit

Als Wirbelsäulenchirurgen können wir den Verlauf degenerativer Veränderungen und daraus resultierender Deformitäten auf vielfältige Weise beeinflussen. Nicht die Versteifung als solche, sondern die Wiederherstellung der Balance und Lordose, die Beachtung individueller Risikofaktoren und patientenspezifischer radiologischer Parameter sowie die Wahl des chirurgischen Verfahrens bestimmen Outcome und Patientenzufriedenheit. Damit wandelt sich auch der Blick auf die Anschlusssegmentdegeneration: Sie ist nicht zwangsläufig alleinig eine Folge des versteifenden Eingriffs, sondern Ausdruck eines komplexen Zusammenspiels von Biomechanik, Biologie und chirurgischer Qualität.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...